Brennpunkt Nordwestkenia

Zwischen Klimawandel, Konflikten, Öl und Wind

von Janpeter Schilling

Häufigere Dürren, unzuverlässiger Regen und Gewaltkonflikte um Vieh, Land und Wasser plagen die Hirtenvölker im Nordwesten Kenias. Vor einigen Jahren wurden nun erhebliche Ölreserven in der Region gefunden, und es wurde der größte Windpark Afrikas gebaut. Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf die Bevölkerung?

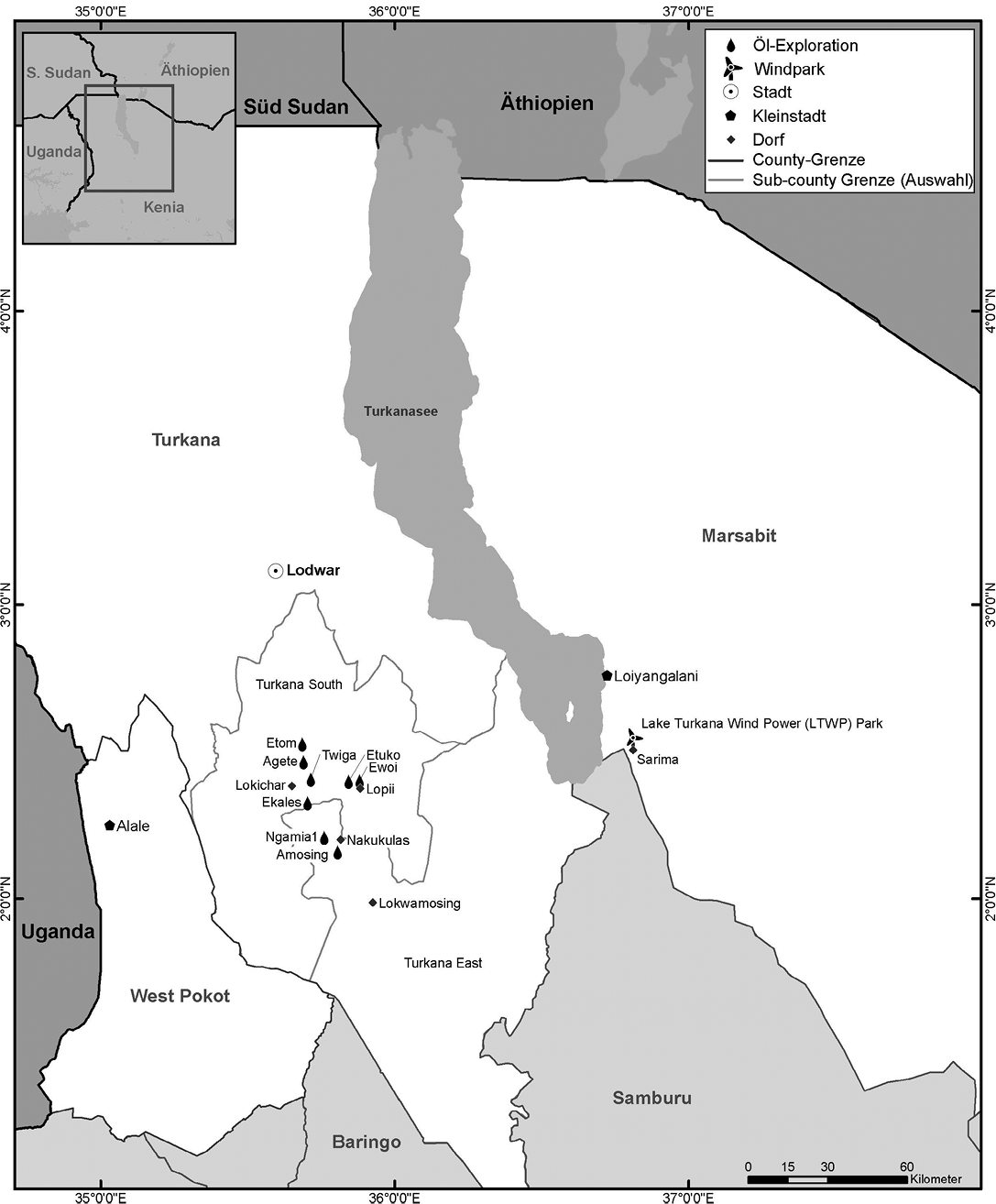

Der Nordwesten Kenias ist eine trockene, dünn besiedelte Region. Die Menschen in den Counties (vergleichbar mit deutschen Bundesländern) Turkana und Marsabit leben überwiegend von ihren Herden aus Ziegen, Schafen, Kühen und Kamelen, mit denen sie auf der Suche nach Wasser und Weideflächen im Norden Kenias und in den Grenzregionen der Nachbarländer Uganda, Südsudan und Äthiopien umherziehen (Abb. 1). Am Turkanasee, einem der größten Salzseen der Welt, betreiben einige Gemeinschaften Fischfang. Landwirtschaft spielt aufgrund des trockenen Klimas so gut wie keine Rolle.

Abb.1 Öl-Exploration und der Lake-Turkana-Windpark in Nordwesten Kenias (überarbeitet aus Schilling et al. 2018)

Die größte Herausforderung für die Menschen, besonders in Turkana, sind Gewaltkonflikte zwischen Hirtenvölkern. In bewaffneten Überfällen stehlen sich verschiedene Gruppen, besonders die Turkana, Pokot, Samburu und Rendille, gegenseitig ihr Vieh und kämpfen um die Kontrolle von Wasserstellen und Weideflächen. Die Konflikte kosten jedes Jahr mehrere hundert Menschen das Leben und führen zu Angst und Verunsicherung in der Bevölkerung (Schilling et al. 2012).

Die zweite große Herausforderung für die Menschen in Nordwestkenia ist der Klimawandel. Er führt durch einen Anstieg der Temperaturen zu einem erhöhten Dürrerisiko und zu veränderten Niederschlagsmustern. Üblicherweise fällt der meiste Niederschlag während der »langen Regenzeit« zwischen März und Mai sowie in der »kurzen Regenzeit« zwischen Oktober und Dezember. In den letzten Jahrzehnten löst sich dieses Muster zunehmend auf, und Dürren treten in geringeren Abständen auf. Für die nomadischen Viehhalter wird es daher schwieriger zu wissen, wann und wo Wasser und Weideflächen verfügbar sind (Schilling et al. 2014). Die Bevölkerung im Nordwesten Kenias steckt in der Klima-Konflikt-Zange.

Seit Kenia 1963 die Unabhängigkeit vom Vereinten Königreich erlangte, interessierte sich die Zentralregierung in Nairobi kaum für den Norden des Landes und dessen Probleme. Jahrzehnte der politischen und ökonomischen Marginalisierung führten dazu, dass der Norden der ärmste Teil des Landes wurde und sich nur eine sehr schwache Wirtschafts-, Bildungs- und Transportinfrastruktur entwickelte. Seit 2012 hat sich das Interesse der Zentralregierung an Turkana schlagartig erhöht. Der Grund: Es wurden signifikante Ölvorkommen entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt waren außerdem die Pläne für einen Windpark am Turkanasee in Marsabit bereits weiter fortgeschritten; Anfang 2017 wurden die letzten der insgesamt 365 Turbinen aufgestellt (Schilling et al. 2018).

Bieten Erdöl und Windenergie für die lokale Bevölkerung einen Ausweg aus der Klima-Konflikt-Zange, oder verschlechtert die Ausbeutung der Ressourcen gar die Situation? Dieser Frage geht der vorliegende Beitrag nach. Dazu werden zunächst die Auswirkungen der Ölexploration und des Windparks diskutiert, bevor eine abschließende Bewertung erfolgt.

Die Auswirkungen von Öl auf die lokale Bevölkerung

Die Bevölkerung, die in Turkana in der Nähe der Erdölexploration lebt, profitiert von dieser insbesondere durch Beschäftigungsmöglichkeiten, einer (zumindest kurzfristig) höheren Wasserverfügbarkeit, neuen Straßen und Schulgebäuden sowie einer verbesserten Sicherheitslage in der Nähe der Ölanlagen, der Stimulation der lokalen Wirtschaft und den Einnahmen aus der Ölförderung. Allerdings sind all diese Vorteile im Umfang und zeitlich sehr begrenzt (Schilling et al. 2018). In einer Region, in der formale Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten kaum vorhanden sind, ist es für die lokale Bevölkerung besonders wichtig, auf diesem Weg vom Öl zu profitieren. Das sehr geringe Bildungsniveau in Turkana ermöglicht der lokalen Bevölkerung jedoch nur Zugang zu sehr einfachen Jobs, deren Verfügbarkeit sich zudem meist auf die frühe Phase der Ölerschließung beschränkt. Zu dieser Zeit werden vor allem Arbeitskräfte gebraucht, die Büsche für die infrastrukturelle Erschließung entfernen, und weitere Arbeiter, die aufpassen, dass es nicht zu Unfällen zwischen Fahrzeugen und Personen oder Vieh kommt. Später werden dann nur noch Sicherheitskräfte benötigt, die jedoch überwiegend nicht aus Turkana kommen.

Nach entsprechenden Forderungen der lokalen Bevölkerung ließ die operierende Ölfirma Tullow an einigen Hauptstraßen Tanks errichten, die regelmäßig von der Firma gefüllt werden und so zusätzliche Wasserstellen für die lokale Bevölkerung und ihre Herden bieten. Allerdings schaffen die Wasserstellen eine Abhängigkeit von der Firma, die die Befüllung der Tanks jederzeit stoppen kann. Mittel- bis langfristig ist davon auszugehen, dass sich die Wasserverfügbarkeit für die lokale Bevölkerung verschlechtern wird, da für die Ölförderung erhebliche Mengen an Wasser benötigt werden. Tullow hat selbst bestätigt, dass zur Förderung von einem Fass Öl die drei- bis vierfache Menge an Wasser gebraucht wird (Mbugua 2017). Das Ölvorkommen in Turkana wird auf 560 Millionen Fass geschätzt. Ab 2022 sollen bis zu 100.000 Fass pro Tag gefördert werden (Akwiri 2019). Tullow und die lokale Bevölkerung konkurrieren damit um die selbe Ressource, jedoch mit sehr ungleichen Mitteln.

Die geplante Ölförderung verbessert die bestehende, überwiegend marode Straßeninfrastruktur, jedoch werden nur jene Straßen aus- bzw. neu gebaut, die zu den Ölförderanlagen führen. Der Nutzen für die lokale Bevölkerung ist daher begrenzt. Der Bau von einigen neuen Schulgebäuden wurde durch Tullow finanziert, ebenso die Anschaffung von Schulbüchern. In der direkten Umgebung der Ölförderung verbesserte sich zudem die Sicherheitslage, da Tullow eigene Sicherheitskräfte beschäftigt und Viehdiebstähle dadurch zurückgegangen sind. Allerdings beschäftigte Tullow zumindest zu Beginn auch Sicherheitskräfte aus der Region, die dann in ihren Dörfern nicht mehr zum Schutz zur Verfügung standen (Schilling et al. 2018). Seit die Ölexploration im Jahr 2012 begann, kommen viel mehr Menschen in die Region. Dies führte zu einem Anstieg an Übernachtungsmöglichkeiten, einfachen Restaurants und Bars. Diese Entwicklung ist besonders in der Kleinstadt Lokichar zu beobachten, die zu einer Boomtown und zum Zentrum der Ölförderung wurde (Abb. 1). Von den staatlichen Einnahmen aus der Ölförderung profitieren die lokalen Gemeinden kaum. Lediglich 5 % der Einnahmen sind für sie vorgesehen, während 20 % an die County-Regierung und 75 % an die Zentralregierung gehen (Akwiri 2019).

Den Vorteilen aus der Ölexploration und -förderung stehen erhebliche negative Auswirkungen entgegen. Die Diskrepanz zwischen der Erwartung der lokalen Bevölkerung, einen (dauerhaften) Job bei Tullow zu erhalten, und dem tatsächlichen Beschäftigungsangebot führte zu anhaltenden Spannungen zwischen der lokalen Bevölkerung und Tullow. Diese zeigen sich in Straßenblocken und vereinzelten Angriffen auf Ölförderungseinrichtungen. Da die lokale Bevölkerung keine Landrechte besitzt, wurde sie für das zur Ölförderung eingezäunte und damit verlorene Land nicht entschädigt. Auch wenn die geplante Ölpipeline überwiegend unter der Erdoberfläche verlaufen soll, darf aufgrund der erheblich höheren Kosten bezweifelt werden, dass dies tatsächlich realisiert wird. Eine oberirdisch verlaufende Pipeline würde aber die Migrationsrouten der Viehhalter und ihrer Herden beinträchtigen. Ohnehin ist zu befürchten, dass ohne strenge Umweltauflagen und deren Einhaltung die Ölförderung zu einer erheblichen Verschmutzung von (Grund-) Wasservorkommen und (Weide-) Land führen wird (Schilling et al. 2018). Dies wird sich jedoch erst zeigen, wenn die Ölproduktion in einigen Jahren voll angelaufen ist. Dann wird auch der bereits erwähnte Effekt auf die Wasserverfügbarkeit zum Tragen kommen.

Die Auswirkungen des Windparks auf die lokale Bevölkerung

Die Region, in der der Windpark errichtet wurde, ist sehr dünn besiedelt. Sarima, ein Dorf mit etwa 2.000 Einwohner*innen, musste um zwei Kilometer verlegt werden, um dem Windpark und dessen Zufahrtsstraßen Platz zu machen (Schilling and Werland, im Erscheinen). Im Vergleich zu der Ölexploration fallen sowohl die Vorteile als auch die Nachteile für die Bevölkerung von Sarima und der gut zwei Autostunden entfernten Siedlung Loiyangalani geringer aus (Schilling et al. 2018). Der Beschäftigungseffekt beschränkte sich fast ausschließlich auf die Bauphase des Parks, die im März 2017 endete. Auch hier standen einfache Tätigkeiten im Vordergrund, wie die Entfernung von Büschen. Seit der Fertigstellung des Windparks werden nur noch sehr wenige Mitglieder der Gemeinde von Sarima beschäftigt, insbesondere als Wachleute oder zur Versorgung des Camps des Windkraftbetreibers Lake Turkana Wind Power (LTWP).

Abb.2 Sarima mit Windkraftpark im Hintergrund (eigenes Foto 2017)

Da die Anlieferung der Windkraftanlagen aus Süden erfolgte, verbesserte sich die Anbindung von Sarima an Loiyangalani nicht, wohl aber die Erreichbarkeit von South Horr, einer südlich gelegenen Kleinstadt. Dies führte unter anderem zu einem schnelleren Busverkehr zwischen South Horr und Sarima. Die Wasserversorgung verbesserte sich für Sarima nur vorübergehend. LTWP bohrte einen Brunnen im Dorf und installierte eine Entsalzungsanlage, die jedoch nach kurzer Zeit nicht mehr funktionierte, sodass die Dorfgemeinschaft seitdem das unbehandelte Wasser konsumiert. Anders als bei der Ölförderung sind für die Produktion von Windkraft keine größeren Wassermengen nötig, da es sich bei der Kühlung der Turbinen um einen geschlossenen Kreislauf handelt. Inwieweit der Schattenwurf und die Geräuschemissionen die Bevölkerung von Sarima beeinträchtigen, ist bisher nicht untersucht. Allgemein haben Studien negative Gesundheitsfolgen von Windkraftanlagen, z.B. Stress, nachgewiesen (siehe Freiberg et al. 2019 für einen Überblick). In Sarima sind diese besonders wahrscheinlich, da der Windpark aufgrund fehlender gesetzlicher Mindestabstände direkt an das Dorf angrenzt (Abb. 2).

Der Windpark hat eine Gesamtkapazität von 310 Megawatt; damit ist er der größte auf dem afrikanischen Kontinent. Seit Oktober 2018 ist der Windpark an das Stromnetz Kenias angeschlossen, 1,5 Jahre nach seiner Fertigstellung. Allerdings gehört sowohl die Bevölkerung von Sarima als auch die von Loiyangalani weiterhin zu dem Viertel der kenianischen Bevölkerung, das über keinen Stromanschluss verfügt (Schilling and Werland, im Erscheinen).

Lösungsperspektiven

Auf der einen Seite bewaffnete Konflikte, auf der anderen der Klimawandel – die Bevölkerung im Nordwesten Kenias steckt in der Zange. Die erheblichen Erdölvorkommen und der größte Windpark Afrikas bieten keinen Ausweg. Im Gegenteil, die kaum regulierte Erdölförderung bedroht die Wasser- und Landressourcen und damit die Lebensgrundlage der Hirtenvölker. Öl könnte für sie zur Sackgasse werden. Am Turkanasee wiederum wird klimafreundlicher Strom für das nationale Stromnetz produziert, während die direkten Nachbarn des Windparks weiter im Dunkeln sitzen. Gerechte Entwicklung sieht anders aus.

Was also müsste passieren, damit Öl und Wind der lokalen Bevölkerung eine positive Perspektive bieten? Zunächst müsste die Zentralregierung in Nairobi die Ölvorkommen und den Windpark als Chance verstehen, die lange Geschichte der Vernachlässigung und Marginalisierung des Nordwestens hinter sich zu lassen, massiv in die Wirtschafts-, Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur der Region zu investieren und gleichzeitig die Lebensform der Hirtenvölker anzuerkennen und zu stärken. Sowohl die Einnahmen aus der Ölproduktion als auch die neuen Strukturen im Rahmen des kenianischen Dezentralisierungsprozesses bieten die Chance, erhebliche Investitionen vor Ort zu tätigen, anstatt Öl als Bereicherungsinstrument für die Zentralregierung zu verstehen. Da sich die negativen Effekte der Ölförderung und der Windenergiegewinnung auf der lokalen Ebene entfalten, muss dies auch für die Vorteile gelten. Der Großteil der Öleinnahmen sollte daher der lokalen Bevölkerung zugesprochen werden. Sarima und Loiyangalani müssen umgehend an das Stromnetz Kenias angeschlossen werden. Aufgrund der Nähe zum Windpark wäre dies nach Einschätzungen von Ingenieuren kostengünstig und einfach machbar (Schilling and Werland, im Erscheinen). Dies würde zudem sehr wahrscheinlich die Akzeptanz des Windparks in der Bevölkerung erhöhen.

Darüber hinaus muss die lokale Bevölkerung vor den negativen Umweltauswirkungen der Ölförderung und der Windkraftanlagen geschützt werden. Hierzu bedarf es einer strengeren (Umwelt-) Gesetzgebung, die aktuell verschleppt wird, und deren konsequenten Anwendung und Kontrolle. Die bisherigen Governance-Strukturen und das insgesamt hohe Korruptionsniveau in Kenia geben jedoch wenig Hoffnung, dass die hier formulierten Vorschläge bei der kenianischen Zentralregierung auf offene Ohren stoßen. Es ist daher wichtig, auch andere Akteure in den Blick zu nehmen. Tullow und LTWP haben zwar Recht, wenn sie anführen, dass der Bau von Straßen und Schulen nicht ihre, sondern die Aufgabe des Staats ist. Dennoch sind die Unternehmen für negative (Umwelt-) Auswirkungen verantwortlich, und sie müssen daher alles dafür tun, diese Auswirkungen und falsche Erwartungen in der lokalen Bevölkerung zu vermeiden.

Die lokalen Gemeinschaften sind aufgrund ihres geringeren Bildungsniveaus und der kaum vorhandenen Finanzmittel in einer schwachen Position. Bisher reagieren sie auf die Ungerechtigkeit vor allem mit dem Einsatz von Gewalt, meist in Form von Straßensperren. Unterstützt von nationalen und internationalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), könnten sie sich auch auf anderen Wegen für ihre Interessen einsetzen. Zum Beispiel könnten NGOs als Vermittler im Konflikt auftreten, helfen, kooperative (Netzwerk-) Strukturen aufzubauen, und die verschiedenen Parteien, insbesondere Vertreter der Unternehmen, der lokalen Gemeinschaften und der Regierung, an einen Tisch bringen und für regelmäßigen Austausch sorgen. Eine Studie aus Südkenia zeigt, dass solche Ansätze Konflikte um Ressourcen entschärfen können (siehe Ngaruiya and Scheffran 2016). In Turkana und Marsabit fehlen solche Initiativen bislang, obwohl gerade in Turkana viele internationale Entwicklungs- und Peacebuilding-Organisationen vertreten sind.

Letztlich müssen der Jugend der beteiligten Konfliktparteien attraktive Einkommensalternativen zu bewaffneten Überfällen und Straßenblockaden gegeben werden, wenn der Nordwesten Kenias eine echte Chance auf eine friedliche Entwicklung haben soll. Gelingt dies nicht, wird besonders in Turkana das Öl weiter Gewaltkonflikte anheizen.

Literatur

Akwiri, J. (2019): Kenya’s First Crude Oil Export Sparks Demands Over Revenue Sharing. reuters.com, 26.8.2019.

Freiberg, A.; Schefter, C.; Girbig, M.; Murta, V.C.; Seidler, A. (2019): Health Effects of Wind Turbines on Humans in Residential Settings – Results of a Scoping Review. Environmental Research, Vol. 169, Nr., S. 446-463.

Mbugua, S. (2017): Oil-rich yet on Edge in Turkana. The New Humanitarian, 6.11.2017.

Ngaruiya, G.W.; Scheffran, J. (2016): Actors and Networks in Resource Conflict Resolution Under Climate Change in Rural Kenya. Earth System Dynamics, Vol. 7, Nr. 2, S. 441-452.

Schilling, J.; Opiyo, F.; Scheffran, J. (2012): Raiding Pastoral Livelihoods – Motives and Effects of Violent Conflict in North-western Kenya. Pastoralism, Vol.. 2, Nr. 25, S. 1-16.

Schilling, J.; Akuno, M.; Scheffran, J.; Weinzierl, T. (2014): On Raids and Relations – Climate Change, Pastoral Conflict and Adaptation in Northwestern Kenya. In: Bob, U.; Bronkhorst, S. (eds.): Conflict-sensitive Adaptation to Climate Change in Africa. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag, S. 241-268.

Schilling, J.; Locham, R.; Scheffran, J. (2018): A Local to Global Perspective on Oil and Wind Exploitation, Resource Governance and Conflict in Northern Kenya. Conflict, Security & Development, Vol. 18, Nr. 6, S. 571-600.

Schilling, J.; Werland, L. (im Erscheinen): Interaction between Wind Energy, Climate Vulnerability and Violent Conflict in Northern Kenya. In: Brzoska, M.; Scheffran, J. (eds.): Climate Change, Security Risks, and Violent Conflicts. Hamburg: Universität Hamburg, S. 65-79.

Dr. Janpeter Schilling ist Klaus-Töpfer-Stiftungsjuniorprofessor für Landnutzungskonflikte am Institut für Umweltwissenschaften der Universität Koblenz-Landau und wissenschaftlicher Leiter der Friedensakademie Rheinland-Pfalz.