Die Terroristen, das sind die anderen

von Sabine Korstian

Die israelische Tageszeitung Ha'aretz berichtete, dass am 19.12.2006 israelische Soldaten aus ca. 100 Meter Entfernung das Feuer auf zwei ihrer Meinung nach verdächtige Gestalten eröffneten, die sich dem »seperation fence« in der Nähe des Dorfes Faroun bei Tulkarem näherten. Die zwölfjährige Rasha Shalbi wurde leicht verletzt und die vierzehnjährige Da'ah Abed Al Qadr so schwer, dass sie noch im Rettungswagen starb. Die Soldaten wurden vorläufig vom Dienst suspendiert und eine Untersuchung eingeleitet. Die Mädchen waren auf dem Weg zu familieneigenem Land auf der anderen Seite gewesen.

Die »seperation barrier«, die Israel seit Juni 2002 baut, wird 703 km lang sein. Bei ihrer Fertigstellung werden 11,9% der Westbank auf der israelischen Seite der »barrier« (Quelle: b'tselem) liegen. Viele Palästinenser empfinden solche Vorfälle, den Bau der »barrier« und andere israelische Sicherheitsmaßnahmen als Staatsterror, der gegen sie gerichtet ist.

Die meisten Israelis wiederum befürworten den Bau und andere Sicherheitsmaßnahmen. Für sie sind sie notwendig zur Abwehr palästinensischer Terroranschläge. Tatsächlich hat die »barrier« zu einer deutlichen Reduktion der Anschläge innerhalb Israels geführt. Doch wurden meist vom Gazastreifen aus seit dem israelischen Rückzug im Sommer 2005 mehr als 1.500 Qassam Raketen abgefeuert, von denen über 1.200 auf israelischem Gebiet niedergingen. Eines der insgesamt mehr als 20 Opfer von Qassam Raketen war die 57jährige Muslima Fatima Sklutzker, die erst vor drei Jahren mit ihrem jüdischen Mann aus dem Kaukasus eingewandert war. Sie starb, als am 15. 11. 2006 Raketen in ein Wohngebiet in Sderot einschlugen (Quelle: Jerusalem Post). Für die Mehrheit der Israelis sind es die Palästinenser, von denen Terror ausgeht.

Ähnlich diametral entgegengesetzte Interpretationen der Ursachen politischer Gewalt sind auch aus anderen Konflikten bekannt. Genauer gesagt, Interpretationen über die Verursacher der Gewalt: Geht für die kolumbianische FARG die Gewalt vom Staatsapparat und den Todesschwadronen aus, so begründen diese ihrerseits ihr Morden mit der Existenz der Terrororganisation FARG. Für die kurdische PKK rechtfertigt die Gewalt des türkischen Staates gegen Kurden ihre Anschläge, während der Staat seine Gewalt mit dem Kampf gegen die PKK begründet. Die Tamil Tigers auf Sri Lanka wehren sich ihrer Meinung nach gegen den von Singhalesen dominierten Staat. Dieser sieht in den Tigers einen guten Grund, gewaltsam vorzugehen. Die Liste lässt sich fortsetzen bis hin zu Bushs »War on Terror« und Bin Ladens »Krieg gegen die Kreuzzügler«.

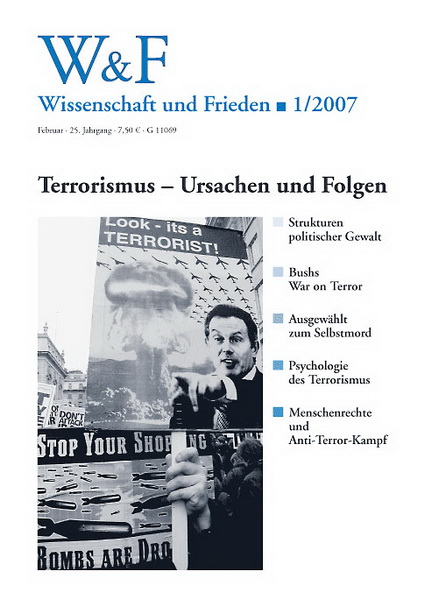

Aus den Auseinandersetzungen über all diese Konflikte ist der Begriff des Terrorismus nicht wegzudenken. Das liegt nicht an seinen besonderen deskriptiven oder analytischen Qualitäten, mit deren Hilfe sich ein erhellendes Licht auf komplexe Zusammenhänge werfen ließe. Eher im Gegenteil, gerade weil dies nicht der Fall ist, eignet er sich als Waffe in den Propagandaschlachten um die Legitimität politischer Gewalt. Sie richten sich nach der Logik, dass, wer Terror anwendet, im Unrecht ist und wer sich gegen ihn verteidigt, im Recht. Wer dabei wer ist, das richtet sich wiederum danach, für welche Seite Partei ergriffen wird: Die Terroristen, das sind die anderen und deshalb sind sie die Schuldigen, selbst wenn sie selber Opfer werden. Jeder, der den Begriff benutzt, muss damit rechnen, dass ihm Parteinahme unterstellt wird. Doch auch der Verzicht auf die Terrorismus-Zuweisung macht verdächtig, denn wer nicht für die eine Seite Partei ergreift, unterstützt wohl die andere. »Terrorismus« eignet sich sowohl als Etikett als auch als Mittel politischer Gewalt besonders gut Freund-Feind-Schemata zu (re-)produzieren und damit einen Konflikt zu perpetuieren.

Eine Lösung der Konflikte verlangt einen Ausstieg aus der Schuldzuweisung. Zum Beispiel zeigt das Ringen um den Frieden in Nordirland einerseits, wie schwierig dieser Ausstieg ist. Andererseits wird deutlich, dass – selbst wenn längst nicht alle Probleme gelöst sind – die Bereitschaft aller Konfliktparteien, einen Kompromiss zu finden, statt sich über Schuldzuweisungen zu legitimieren, der politischen Gewalt ein Ende setzen kann.

Erst wenn die Beteiligten der anscheinend verführerischen Kraft des Glaubens widerstehen, dass sowohl Überlegenheit als auch Unterlegenheit von der Verantwortung für einen tragfähigen Kompromiss befreien, wird es eine Chance auf eine friedliche Lösung geben. Wie immer im jeweiligen Fall ein Kompromiss aussehen mag: Des einen Sicherheitsmaßnahmen können dann nicht mehr des anderen Sicherheitsrisiko sein.

Ihre Sabine Korstian