Die vielen Rechtsaußen

Begriffsklärungen von der »extremen Rechten« bis zum »Faschismus«

von Fabian Virchow

Vielerorts zeigen sich deutlich die Auswirkungen rechter Politik und Agitation, von der Regierungspolitik in den USA, Ungarn oder Argentinien, über rechte politische Bewegungen in Großbritannien, Deutschland oder der Türkei, bis hin zu gewaltsamen Angriffen auf demokratische Institutionen, die politische Opposition sowie gesellschaftliche Minderheiten. Doch auf welchen Begriff sich die Geschehnisse jeweils bringen lassen und was sich dadurch analysieren lässt, ist nicht ganz einfach zu entscheiden, wenn auch wesentlich. Ein Sortierungsversuch über die Erscheinungen der extremen Rechten und Bezeichnungsmöglichkeiten.

Die Vereinigten Staaten von Amerika im Herbst 2025: Einheiten der US-Behörde »Immigration and Customs Enforcement« (ICE) machen maskiert Jagd auf eingewanderte Menschen und verschleppen diese in die wachsende Zahl von Abschiebezentren; die Jugendorganisation der Republikanischen Partei macht Schlagzeilen mit Sympathiebekundungen für Hitler – und der Vizepräsident verharmlost sie; die Trump-Administration setzt sich über Gerichtsurteile hinweg; die Asylgesetze sollen in Zukunft vor allem für Weiße aus Europa und Südafrika gelten – einer zunehmenden Zahl von Beobachter*innen kommt da der Begriff Faschismus in den Sinn.

Andererseits: Millionen Menschen beteiligten sich Mitte Oktober an den über 2.700 »No Kings«-Demonstrationen, kritische Berichterstattung findet weiterhin umfangreich statt, demokratische Politiker*innen und zivilgesellschaftliche Initiativen nehmen die Kampfansage an und organisieren Protest und Widerstand.

Die Frage, welche Begriffe und theoretischen Zugriffe für solche Zustände taugen, die sich in zahlreichen Ländern zeigen, ist nicht trivial. Die Forschung sieht sich einer doppelten Herausforderung gegenüber: Welches theoretische Verständnis kommt zur Anwendung und welche Charakteristika weist das einzuordnende Phänomen auf. Eine zentrale Perspektive ist sicherlich die Unterscheidung, ob es sich um eine Partei bzw. Bewegung handelt (Bach und Breuer 2010), die noch keinen unmittelbaren Zugriff auf die staatlichen Gewaltmittel hat, oder ob – wie etwa in den USA, Ungarn oder Italien – die extreme Rechte maßgebliche Positionen in der Regierung kontrolliert. Doch wie lässt es sich darüber hinaus fassen?

Rechtsextremismus und extreme Rechte

Die Begriffe Rechtsextremismus beziehungsweise Rechtsradikalismus dienen der „Kennzeichnung von Ereignissen und Positionen am äußersten rechten Rand des politischen Spektrums“ (Botsch 2017, S. 119). Die Bezeichnung »Rechtsaußen« kann als begriffliche Klammer zur Beschreibung aller rechts des etablierten konservativen Parteispektrums stehenden Parteien und Bewegungen dienen (Spier 2016). Der Begriff »Rechtsextremismus« hat sich in der Bundesrepublik Deutschland als allgemeiner Charakterisierungsbegriff zur Bezeichnung rechter demokratiefeindlicher Gruppierungen und Einstellungen weitgehend öffentlich durchgesetzt. Von den Nachrichtendiensten und Innenministerien wird er im Rahmen der normativen Extremismus-Theorie als Teil einer Ordnungssystematik genutzt; in solchen Kontexten dient er dazu, die genannten Akteur*innen als verfassungswidrig zu markieren (Backes 1989). Der Begriff Rechtsextremismus wird aber auch von Autor*innen verwendet, die sich der normativen Extremismus-Theorie nicht zuordnen (lassen). Hans-Gerd Jaschke versteht darunter in einer vielfach aufgegriffenen Definition aus politikwissenschaftlicher Perspektive „die Gesamtheit von Einstellungen, Verhaltensweisen und Aktionen, organisiert oder nicht, die von der rassisch oder ethnisch bedingten sozialen Ungleichheit der Menschen ausgehen, nach ethnischer Homogenität von Völkern verlangen und das Gleichheitsgebot der Menschenrechts-Deklaration ablehnen, die den Vorrang der Gemeinschaft vor dem Individuum betonen, von der Unterordnung des Bürgers unter die Staatsräson ausgehen und die den Wertepluralismus einer liberalen Demokratie ablehnen und Demokratisierung rückgängig machen wollen“ (Jaschke 2001, S. 31).

Die vielfach verwendete Formulierung »extreme Rechte« (statt Rechtsextremismus) nimmt diese inhaltliche Bestimmung der Definition Jaschkes im Grundsatz auf, stellt jedoch durch die adjektivische Konkretisierung die Verbindung zu anderen Konzepten und Strömungen der politischen Rechten her:

„Mit der Verwendung der Begrifflichkeit extrem rechts (statt rechtsextremistisch) ist nicht der Extremismus der primäre Bezugsrahmen, sondern eine weiter zu fassende politische Rechte, die gesellschaftliche Hierarchien und Ungleichheit als unausweichlich und naturgegeben ansieht“ (Virchow 2016, S. 17).

Anders als die normative Rechtsextremismus-Theorie erlaubt ein solcher Zugang auch, demokratiefeindliche Einstellungen und Ideologien der Ungleichwertigkeit in der gesellschaftlichen Mehrheit zur Kenntnis zu nehmen und in der Erklärung von Ursachen und Wirkungszusammenhängen zu berücksichtigen.

Neonazismus und Neue Rechte

Innerhalb der extremen Rechten werden – vor allem entlang der weltanschaulichen Profile und historischen Bezugnahmen – verschiedene Strömungen unterschieden: Im »Neonazismus« finden sich explizit affirmative Verweise auf das Führungspersonal und die Weltanschauung des Nationalsozialismus. Dieser hat sich in der Bundesrepublik seit Mitte der 1970er Jahre als eigenständige Strömung etabliert, wurde insbesondere im Zeitraum 1995 bis 2005 durch zahlreiche Aufmärsche sichtbar und verfügt neben zahlreichen Kommunikationskanälen im digitalen Raum mit der Zeitschrift »N.S. heute« über ein regelmäßig erscheinendes Mitteilungsorgan (Wamper 2023).

Die sogenannte »Neue Rechte« beansprucht dagegen eine Distanz zum Nationalsozialismus und bezieht sich stattdessen stark auf die Vertreter der sogenannten »Konservativen Revolution«, ein Konglomerat verschiedener antidemokratischer Protagonisten insbesondere der Weimarer Republik. Die von der »Neuen Rechten« in den Fokus gerückte »Metapolitik« hat zum Ziel, Kultur und Sprache mit nationalistischen, rassistischen und antisemitischen Denkfiguren und Ideologemen zu durchdringen und gemeinhin positiv besetzte Begriffe – wie beispielsweise »Freiheit« – mit den eigenen weltanschaulichen Referenzsystemen zu verbinden (Virchow 2019). Die selbst auferlegte Distanz zu extrem rechter Tagespolitik, etwa in Gestalt der AfD, hat sie angesichts der inzwischen erreichten Stärke dieser Partei jedoch weitgehend aufgegeben.

Diese beiden Strömungen sind eingebettet in die zahlenmäßig größte Gruppe, die unter eklektizistischer Bezugnahme auf frühere oder aktuelle Schriften aus der extremen und populistischen Rechten mit je unterschiedlicher Akzentsetzung einem völkischen Homogenitätsideal (Thamer 1990) folgt und damit Immigration insbesondere aus nicht-europäischen Herkunftsgesellschaften grundsätzlich ablehnt, den Souveränismus als Rückkehr zu souveränen Nationalstaaten als zentraler Instanz politischer Entscheidungsprozesse propagiert, den Produktivismus als Leistungsprinzip sowie die Durchsetzung traditioneller Geschlechter- und Familienordnungen als gesellschaftliche Norm fordert.

Rechtspopulismus

Der Begriff des Populismus, der in den letzten fünfzehn Jahren an Bedeutung gewonnen hat, wird unterschiedlich verwendet: Er bezeichnet eine spezifische Form des politischen Stils bzw. einer Strategie oder aber ein programmatisches Profil. Als Stilmittel eingesetzt meint Populismus verschiedene Elemente, zu denen insbesondere (1) die Polarisierung und moralische Personalisierung, (2) die Berufung auf den »gesunden Menschenverstand«, (3) inszenierte Tabubrüche, (4) eine »volkstümliche« Sprache sowie (5) die Selbstinszenierung als Opfer ungerechtfertigter Kritik gehören. All dies findet sich beispielsweise bei der AfD (Hillje 2022; Hoffmann 2022).

Die andere Perspektive betrachtet den Populismus als programmatisches Konzept, das zunächst als »dünne Ideologie« (Freeden 1998) bezeichnet wird – »dünn« deshalb, weil es im Kern lediglich mit der scharfen Gegenüberstellung, Homogenisierung und stereotypen Charakterisierung von »Volk« (= fleißig, unverdorben) einerseits und »Elite« (= machtgierig, verlogen, unfähig) andererseits arbeitet. Populistische Akteur*innen behaupten, den »Willen des Volkes« zu vertreten.

Im spezifischen Falle des Rechtspopulismus wird der Elitenkritik und -verachtung eine weitere scharfe Gegenüberstellung hinzugefügt: die Abgrenzung der Angehörigen des eigenen Kollektivs (Volk) von den »fremden Anderen«. Letztere werden entweder als Bedrohung von außen angesehen, etwa als Migrant*innen und Asylsuchende, oder als Gefahrenquelle innerhalb der Gesellschaft, etwa ethnische, religiöse oder sexuelle Minderheiten, denen vorgeworfen wird, sie würden die (behauptete) Einheitlichkeit und Einigkeit des Volkes schädigen. Den Eliten wird dann vorgeworfen, sie förderten eine solche Politik oder profitierten gar von ihr. Von Bedeutung ist, dass diese Abgrenzungen und Bedrohungskonstruktionen sowohl »nach unten« als auch zugleich »nach oben« gegen die »Politiker-Kaste« gerichtet sind: Dies ermöglicht es der rechtspopulistischen Agitation, Wohlfahrtschauvinismus, Anti-Sozialismus und Rassismus mit einem Sozialpopulismus zu verbinden, der den einkommensschwachen Schichten ein Identifikationsangebot gegenüber »denen da oben« macht. Tatsächlich richtet sich die entsprechende Aggression und Gewalt dann aber ausschließlich gegen die ohnehin bereits benachteiligten und diskriminierbaren sozialen Gruppen. Wichtig ist: Eine klare Abgrenzung zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus ist kaum zu treffen.

Rechtsaußen an der Macht

In zahlreichen Ländern sind in den vergangenen Jahren extrem rechte bzw. rechtspopulistische Kräfte an Regierungen beteiligt worden, in manchen Fällen haben sie die Regierung und deren Entscheidungen dominieren können, so beispielsweise in Polen, Ungarn und aktuell in den USA. Dabei zeichnet sich global im Vergleich ein systematisches Vorgehen ab, zu dem auch »Authoritarian Learning« gehört.

- Zunächst geht es diesen Kräften darum, die Unabhängigkeit der Rechtsprechung zu beseitigen, indem die maßgeblichen Gerichte mit Personal besetzt werden, das nicht rechtsstaatlichen Prinzipien und menschenrechtlichen Maßstäben folgt, sondern schlicht dem Interesse der kompromisslosen Durchsetzung der eigenen weltanschaulichen Grundsätze und der langfristigen Sicherung der Machtpositionen. In den USA lässt sich aktuell beobachten, wie der maßgeblich durch rechtskonservative Richter*innen kontrollierte Oberste Gerichtshof zunächst Trump für alle in seiner Eigenschaft als Präsident getroffenen Entscheidungen Immunität zugesprochen hat und nun Schritt für Schritt Fortschritte abräumt, die in langjährigen sozialen Kämpfen errungen wurden – etwa bzgl. des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch oder hinsichtlich der Berücksichtigung von Minderheiten im Wahlrecht. Das Justizsystem wird gleichzeitig systematisch zur Verfolgung politischer Gegner*innen eingesetzt – in den USA aktuell ungeniert auf entsprechende Aufforderungen Trumps hin.

- Zweitens geht es um die Kontrolle der Medien; dabei werden regierungskritische private Medien systematisch benachteiligt (Lizenzvergabe, Finanzen) bzw. eingeschüchtert und bedroht, der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Kontrolle gebracht. In Polen hat die PiS-Regierung einfach ein neues Gremium zu seiner Beherrschung gegründet (Guzek und Grzesiok-Horosz 2022).

- Drittens geht es darum, systematisch eine neue nationalpolitische Erzählung in der Gesellschaft zu verankern. Insofern wird auch das Bildungssystem zu einem zentralen Feld der Auseinandersetzung und der Neustrukturierung. Diese Erzählung besteht aus einer Diagnose, in der demokratische Kräfte – auch unter Verwendung populistischer Stilmittel – für einen angeblichen moralisch-kulturellen und ökonomischen Niedergang der jeweiligen Gesellschaft verantwortlich gemacht werden; hinzu kommen eine Zukunftsvision, die die Wiedergeburt der Nation mittels einer Rückbesinnung auf traditionelle Werte und Lebensweisen sowie die Präferenz des Nationalen fordert und verspricht, sowie schließlich die Propagierung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen in einer Vielzahl von Politikfeldern. Dies zeigen beispielsweise deutlich die politischen Maßnahmen der Orbán-Regierung in Ungarn (Feischmidt und Majtényi 2019; Fehérváry 2022), aber auch der Modi-Regierung in Indien (Rogenhofer und Ayala 2020; Wojczewski 2020). Wie weitreichend dabei Veränderungen im Sinne eines autoritären Nationalismus bzw. extrem rechter Programmatik durchgesetzt werden können, hängt auch von den spezifischen Rahmenbedingungen des jeweiligen politischen Systems (z.B. Zentralstaat oder föderalistisches System) ab.

Faschismus

Auch in der deutschsprachigen Fachdiskussion wurde in den letzten fünfzehn Jahren zunehmend auf die Definition des liberalen Faschismusforschers Roger Griffin zurückgegriffen. Dieser versteht darunter idealtypisch „eine politische Ideologie, deren mythischer Kern […] eine palingenetische Form von populistischem Ultra-Nationalismus ist“ (Griffin 2014, S. 17). Die Schwerpunktsetzung liegt hier auf der Ideologie und der mythischen Erzählung, wonach die „wie auch immer definierte Nation […] sich in einem Zustand der Dekadenz oder des Verfalls [befindet], aus dem sie durch revolutionäres Handeln erlöst werden müsse, also durch einen von einer Bewegung und schließlich einem Staat oder einer Neuen Ordnung getragenen Prozess der Wiedergeburt, der Erneuerung und der Regeneration [i.e. Palingenese]“ (ebd., S. 18).

Für Griffin steht – anders als etwa für in der marxistischen Tradition stehende Ansätze, die insbesondere nach den ökonomischen Interessen und sozialen Lagen gefragt haben – im Faschismus das Ziel einer radikalen Erneuerung der Nation im Mittelpunkt, die im Sinne eines organischen Ganzen zum höchsten Prinzip erklärt wird. Kritiker*innen dieses Ansatzes haben darauf verwiesen, dass der Faschismus bspw. ohne seine Gewaltpraxis und Massenmanifestationen, also Formen politischen Handelns und Inszenierens, die zur Verinnerlichung von Ideologie maßgeblich beitragen, nicht angemessen zu verstehen sei (Reichardt 2002).

Für den Historiker Robert Paxton ist Faschismus daher wesentlich voraussetzungsvoller: Er ist „eine Form politischen Verhaltens, das gekennzeichnet ist durch eine obsessive Beschäftigung mit Niedergang, Demütigung oder Opferrolle einer Gemeinschaft und durch kompensatorische Kulte der Einheit, Stärke und Reinheit, wobei eine massenbasierte Partei von entschlossenen nationalistischen Aktivisten in unbequemer, aber effektiver Zusammenarbeit mit traditionellen Eliten demokratische Freiheiten aufgibt und mittels einer als erlösend verklärten Gewalt und ohne ethische oder gesetzliche Beschränkungen Ziele der inneren Säuberung und äußerlichen Expansion verfolgt“ (Paxton 2004, S. 319).

Zu lernen ist aus einer Globalgeschichte des Faschismus, dass er sieben Entwicklungsstadien kennt (Reichardt 2017). Im dritten Stadium entstanden aus zuvor kleinen Gruppen Massenbewegungen, die „Gewalt und Wahlen in einer Doppelstrategie verfochten, ohne beide Elemente in ein ausgewogenes und stabiles Verhältnis zueinander zu bringen. Konfliktbeladen zwischen Bewegung und Partei changierend, durch charismatische Politikführung stabilisiert, dem Kult des Willens, nationaler Reinheit und der Gewaltgemeinschaft frönend, hatten nationalistische Paramilitärs Massenverbände aufgebaut und die Parteien mit Teilen der traditionellen Eliten verbunden, die sie zugleich durch ihre kulturrevolutionären Vorstellungen herausforderten“ (ebd., S. 11).

Orientiert man sich nun in der Analyse aktueller Bewegungen eher an der Definition von Griffin, so lassen sich auch seitens des AfD-Führungspersonals zahlreiche Äußerungen finden, in denen die gesellschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland als umfassender Niedergang und Ausgeburt der Dekadenz charakterisiert wird (Kraske 2021); auch haben AfD-Politiker*innen einen grundlegenden Systemwechsel gefordert, da nur dieser aus der tiefgehenden Krise herausführen und die Grundlage für eine Wiederauferstehung der deutschen Nation legen könne. Dieser revolutionäre Gestus und die radikale Unbedingtheit werden bisher nur von einem Teil der Partei getragen.

Berücksichtigt man allerdings Merkmale, die in den historischen Formen des Faschismus eine zentrale Rolle gespielt haben, insbesondere das Führerprinzip, paramilitärische Strukturen sowie eine auf Mythen, Riten und Symbolen basierende, irrationale weltliche Ersatzreligion, so gilt dies für die AfD aktuell nur eingeschränkt; bei Björn Höcke finden sich Elemente eines Führerkults und in der Partei findet sich auch ein mythisch-überhöhtes Bild der »deutschen Nation«. Paramilitärische Verbände unterhält die AfD nicht, auch wenn »die Straße« in ihrer Politik eine wichtige Rolle spielt. Zugleich formulieren führende Vertreter*innen der Partei offen Verfolgungsabsichten (Gauland: »Wir werden sie jagen«) und Säuberungsfantasien, die in den sozialen Medien mit Gewaltaufrufen goutiert werden.

Illiberalismus

Im Unterschied zu den historischen Ausformungen des Faschismus sind bisher in den von autoritären Nationalisten regierten Gesellschaften wie Polen, Ungarn oder den USA die Möglichkeiten eines Regierungswechsels mittels Wahlen nicht grundsätzlich beseitigt worden – auch wenn etwa in den USA die Republikanische Partei versucht, durch Änderungen im Wahlrecht und im Zuschnitt der Wahlkreise ihre parlamentarische Vorherrschaft und den Zugriff auf die Gewaltmittel der Exekutive auf Jahrzehnte zu sichern.

In der Politikwissenschaft hat sich – ausgehend von einem Aufsatz von Fareed Zakaria (1997) – eine umfassende Debatte entwickelt, die die Bezeichnung »Illiberalismus« – vereinfacht gesagt – auf politische und gesellschaftliche Systeme bezieht, die als autoritäre Variante der repräsentativen Demokratie zu markieren sind (Sajó et al. 2022). Dort sind die regierenden Politiker*innen zwar de jure demokratisch legitimiert, Parteienpluralität und Wahlen existieren weiterhin, allerdings findet sich zugleich eine scharfe Kritik am politischen Liberalismus und der Gültigkeit bzw. Reichweite individueller Menschenrechte, wie sie bereits durch den Faschismus in Italien und den Nationalsozialismus in Deutschland bzw. aus konservativer Perspektive formuliert wurde.

Marlene Laruelle (2022, S. 309) sieht im Illiberalismus eine neue ideologische Variante, die sich gegen die liberalen Skripte des Liberalismus – seien sie politisch, ökonomisch, kulturell, geopolitisch, zivilisatorisch – richtet und die dies jedoch unter Berufung auf demokratische Prinzipien tut. Lösungen werden im Sinne einer nationalistischen und souveränistischen Politik angeboten, die traditionelle Hierarchien und kulturelle Homogenität fördere. Der langjährige ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich den Begriff Illiberalismus programmatisch zu eigen gemacht und grenzt sich damit von diversen Gesellschaften ab (Kürti 2020). Vom klassischen Konservatismus unterscheide sich der Illiberalismus – so Laruelle – durch seine Feindschaft gegenüber der bestehenden politischen Ordnung, was ihm ein rebellisches Moment gebe. Bezüglich der radikalen Rechten gebe es zahlreiche inhaltliche Bezüge, jedoch auch Unterschiede in den Zielgruppen, politischen Strategien und Rhetoriken. Schließlich benötige der Illiberalismus im Unterschied zum Populismus keinen charismatischen Führer und sei nicht anti-intellektualistisch.

Global – national – lokal

Jenseits der Vielfalt der theoretischen Zugänge ist festzustellen, dass es Rechtsaußen eine zunehmende transnationale Vernetzung gibt und man mit Bewunderung auf Viktor Orbán und auf Donald Trump schaut (vgl. Hamre in dieser Ausgabe, S. 11). Deren Machtübernahmen gehen zum Teil auf die direkte Unterstützung durch ressourcenstarke Akteur*innen (Unternehmen, Stiftungen), aber auch auf – zum Teil jahrzehntelange – Kampagnen in unzähligen gesellschaftlichen Konfliktfeldern zurück. Dabei nehmen die Rechtsaußen-Akteur*innen auch scheinbar randständig erscheinende Fragen, ob etwa bestimmte Bücher in der Schulbibliothek zugänglich sein sollen, ernst und gehen in den Konflikt, um politische Geländegewinne zu erzielen. Der Ausgang solcher Auseinandersetzungen gilt ihnen als Seismograf des politischen Kräfteverhältnisses.

Karlheinz Weißmann, einer der zentralen Vordenker der sogenannten »Neuen Rechten«, zog angesichts der Verhinderung der Juristin Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf als Richterin am Bundesverfassungsgericht in der Wochenzeitung »Junge Freiheit« Bilanz: Als „Sieg im Scharmützel“ bezeichnete er den Vorgang:

„Aber die Auseinandersetzung um die Person von Frauke Brosius-Gersdorf und ihre Eignung hat, wenn sonst nichts, dann doch gelehrt, daß [sic!] es in Deutschland mittlerweile eine Zahl nonkonformistischer Medien mit erheblicher Wirkung – um nicht von Feuerkraft zu sprechen – gibt, und daß [sic!] auf den Hinterbänken der Union der eine oder andere sitzt, der sich an Maßstäbe hält und mit Aussicht auf Erfolg drohen kann, überzulaufen und auf der Gegenseite den Fahneneid zu leisten.“ (JF 31-2025, S. 2).

Die Wahlergebnisse der AfD ermutigen die autoritär-nationalistische Rechte dazu, nachzusetzen und die Strategie der politischen Landnahme aggressiv fortzusetzen – entlang der Prognose Weißmanns, dass zukünftige Konflikte mit einer Wucht ausgetragen werden, angesichts derer „das, was sich in den letzten Wochen als Debatte um die Besetzung des höchsten deutschen Richteramts abgespielt hat, nicht als Schlacht, sondern bestenfalls als Scharmützel erscheinen“ (ebd.) wird.

Jenseits der notwendigen begrifflichen Bestimmungen und theoretischen Perspektiven, die – wie in vielen anderen wissenschaftlichen Disziplinen – zwar absehbar nicht zu einem allgemein akzeptierten Konsens führen werden, zugleich jedoch vielfach neue und erkenntnisgewinnende Einsichten hervorbringen, bleibt als zentrale Aufgabe, sich den stattfindenden politischen Geländegewinnen der autoritären und illiberalen Rechten entgegenzustemmen, ihren menschenrechtsfeindlichen Kern zu benennen und für demokratische Errungenschaften einzutreten.

Literatur

Bach, M.; Breuer, S. (2010): Faschismus als Bewegung und Regime. Wiesbaden: VS.

Backes, U. (1989): Politischer Extremismus in demokratischen Verfassungsstaaten. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Botsch, G. (2017): Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus. In: Ahlheim, K.; Kopke, C. (Hrsg.): Handlexikon rechter Radikalismus. Ulm: Klemm & Oelschlager, S. 119-120.

Fehérváry, K. (2022): National retro and the re-mattering of history in twenty-first-century Hungary. Comparative Studies in Society and History 64(3), S. 646-689.

Feischmidt, M.; Majtényi, B. (Hrsg.) (2019): The rise of populist nationalism. Social resentment and the anti-constitutionalist turn in Hungary. Budapest/New York: Central European University Press.

Freeden, M. (1998): Is nationalism a distinct ideology? Political Studies 46(4), S. 748-765.

Griffin, R. (2014): Palingenetischer Ultranationalismus. Die Geburtswehen einer neuen Faschismusdeutung. In: Schlemmer, T.; Woller, H. (Hrsg.): Der Faschismus in Europa. München: Oldenbourg, S. 17-33.

Guzek, D.; Grzesiok-Horosz, A. (2022): Political will and media law: A Poland case analysis. East European Politics and Societies and Cultures 36(4), S. 1245-1262.

Hillje, J. (2022): Das ›Wir‹ der AfD. Kommunikation und kollektive Identität im Rechtspopulismus. Frankfurt a. M.: Campus.

Hoffmann, M. (2022): Intentionale Selbstviktimisierung als Strategie: eine quantitative Studie des Twitter-Accounts der AfD. Communicatio Socialis 55(2), S. 264-277.

Jaschke, H.-G. (2001): Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Begriffe, Positionen, Praxisfelder. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Kraske, M. (2021): Tatworte. Denn AfD & Co. meinen, was sie sagen. Berlin: Ullstein.

Kürti, L. (2020): Orbánism. The culture of illiberalism in Hungary. Ethnologia Europaea 50(2), S. 62-79.

Laruelle, M. (2022): Illiberalism: a conceptual introduction. East European Politics 38(2), S. 303-327.

Paxton, R. O. (2004): Anatomie des Faschismus. München: DVA.

Reichardt, S. (2002): Faschistische Kampfbünde. Gewalt und Gemeinschaft im italienischen Squadrismus und in der deutschen SA. Köln/Weimar/Wien: Böhlau.

Reichardt, S. (2017): Globalgeschichte des Faschismus. Aus Politik und Zeitgeschichte 76(42-43), S. 10-16.

Rogenhofer, J.; Ayala, P. (2020): Antidemocratic populism in power: comparing Erdoğan’s Turkey with Modi’s India and Netanyahu’s Israel. Democratization 27(8), S. 1394-1412.

Sajó, A.; Uitz, R.; Holmes, S. (Hrsg.) (2022): Routledge handbook of illiberalism. New York, Abingdon: Routledge.

Spier, T. (2016): Die Wahl von Rechtsaußenparteien in Deutschland. In: Virchow, F.; Langebach, M.; Häusler, A. (Hrsg.): Handbuch Rechtsextremismus. Wiesbaden: Springer VS, S. 257-284.

Thamer, H.-U. (1990): Nation als Volksgemeinschaft. Völkische Vorstellungen, Nationalsozialismus und Gemeinschaftsideologie. In: Gauger, J.-D., Weigelt, K. (Hrsg.): Soziales Denken in Deutschland zwischen Tradition und Innovation. Bonn: Bouvier, S. 112-128.

Virchow, F. (2016): Rechtsextremismus: Begriffe – Forschungsfelder – Kontroversen. In: ders.; Langebach, M.; Häusler, A. (Hrsg.): Handbuch Rechtsextremismus. Wiesbaden: Springer VS., S. 5-40.

Virchow, F. (2019): Freiheit. In: Gießelmann, B. et al. (Hrsg.): Handwörterbuch rechtsextremer Kampfbegriffe. 2. komplett überarbeitete und erweiterte Auflage. Frankfurt a.M.: Wochenschau Verlag, S. 107-116.

Wamper, R. (2023): Neonazismus zwischen Bürgerkrieg und Bürgernähe. Themen, Positionen und Strategien in der Zeitschrift N.S. Heute. DISS-Journal Sonderheft 7. Duisburg.

Wojczewski, T. A. (2020): Populism, Hindu nationalism, and foreign policy in India: The politics of representing ‘the people’. International Studies Review 22(3), S. 396-422.

Zakaria, F. (1997): The rise of illiberal democracy. Foreign Affairs 76(6), S. 22-43.

Fabian Virchow ist seit 2010 Professor für Theorien der Gesellschaft und politischen Handelns an der Hochschule Düsseldorf. Dort leitet er auch den Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus/Neonazismus (forena.de); zuvor war er verantwortender Redakteur von W&F.

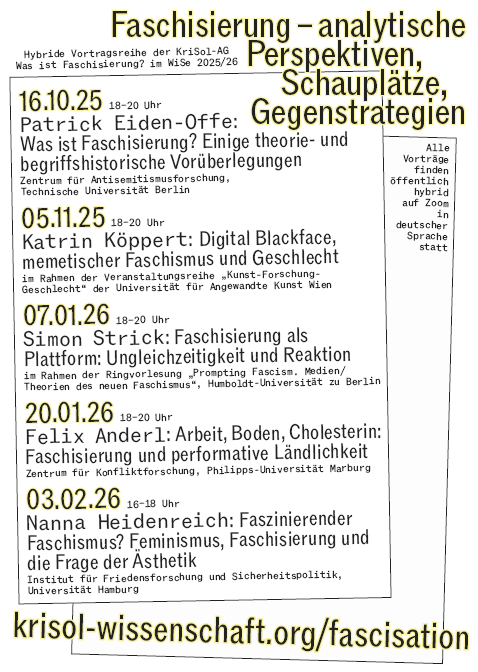

Ringvorlesung zur Faschisierung

Oktober 2025 – Februar 2026; hybrid

Hybride Vortragsreihe der KriSol-AG »Was ist Faschisierung?« im Wintersemester 2025/2026