Friedensphantasie entwickeln

Anregungen zur Förderung kriegskritischen Denkens

von Heinz Klippert

Friedenssicherung beginnt in den Köpfen der Menschen und verlangt nach reflektierter Kriegsskepsis, Friedensphantasie und pazifistischem Denken. Ein solcher »reflektierter Pazifismus« zielt auf Kriegsprävention und insistiert darauf, dass Kriege nie alternativlos sind. Die nachfolgenden Ausführungen erläutern den Hintergrund dieser Option und zeigen auf, wie eine korrespondierende Friedensbildung angelegt werden kann, welchen Grundmaximen sie folgt und welche methodischen Zugänge mit ihr verknüpft sind.

Wenn Bundesverteidigungsminister Pistorius im Schatten des Ukraine-Kriegs ganz unmissverständlich fordert, dass die Deutschen wieder „kriegstüchtig“ werden müssten und die Wiedereinführung der Wehrpflicht ernsthaft ins Auge gefasst werden sollte (vgl. Der Spiegel 2023), dann ist das nicht nur ambivalent, sondern auch alarmierend. Wenn dann noch die ehemalige Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger zeitgleich ins selbe Horn bläst und den Schulleitungen und Lehrkräften in unverblümten Worten nahelegt, in den Schulen und Klassenzimmern doch bitte wieder mehr über Krieg, Bundeswehr und Zivilschutzmaßnahmen zu reden und die Bundeswehr als Kooperationspartner willkommen zu heißen (vgl. Süddeutsche Zeitung 2024), dann unterstreicht das die neu erwachte Affinität zum Militärischen.

Wo bleiben denn unter diesen Vorzeichen die Friedensdienste, die Kriegsdienstverweigerer oder andere Anwältinnen und Anwälte der Friedensbewegung? Schließlich verpflichtet das Grundgesetz die hiesigen politisch Verantwortlichen darauf, dem „Frieden der Welt zu dienen“ (vgl. Präambel des GG) sowie die Völkerverständigung zu fördern (Art. 26 GG) und nicht etwa den Kriegsfall vorzubereiten, Feindbilder zu pflegen, massiv aufzurüsten, das »Gut-Böse-Denken« zu nähren und Waffenlieferungen in Krisengebiete zu legitimieren. Die Zukunft unseres Planeten und unseres Landes hängt ganz entscheidend davon ab, dass wir Friedenssucher*innen und keine Kriegssympathisant*innen heranbilden.

Friedensbildung – aber wie?

Leider kommen die letztgenannten Friedensoptionen in den letzten Jahren viel zu kurz. Vorherrschend ist stattdessen eine irritierende Waffen- und Kriegsbejahung, die eher auf militärische Eskalation denn auf ernsthafte Friedenssuche und Diplomatie zielt. Begründet liegt diese kriegsaffine Haltung zum einen sicherlich in den naturwüchsigen instinkt- und triebgeleiteten Kriegsreflexen, die Menschen immer dann aktivieren, wenn eigene Landsleute oder befreundete Länder angegriffen werden (zur menschlichen Destruktionsneigung vgl. Fromm 2022). Relevante Gründe sind aber ganz fraglos auch die ausgeprägten feindbezogenen Emotionalisierungs- und Dämonisierungstendenzen in unseren Medien, Parlamenten und Bürgerforen, die den latenten Feindbildern und Gut-Böse-Mustern in den Köpfen der Menschen Auftrieb geben. Das gilt grundsätzlich für alle Seiten: Für Ost wie West, Demokratien wie Autokratien, totalitäre Systeme wie freiheitliche Gesellschaftsordnungen.

Eine zeitgemäße Friedensbildung muss sich dieser Militarisierung des Denkens, Fühlens und Urteilens entgegenstellen und mit aller Entschiedenheit daran arbeiten, die gewaltfreie Konfliktlösung und Kriegsprävention in den Blick der Menschen zu bringen und entsprechende Friedensphantasie und Urteilsfähigkeit anzubahnen und grundzulegen. Dieser Ansatz ist insofern pazifistisch, als er ganz bewusst auf Vernunft und Verstand setzt, gutwillige Verhandlungen, Vertrauensbildung, Interessenausgleiche und international überwachte Verträge anmahnt (vgl. Kant 1795 [2022]) und für die Förderung einer kriegsskeptischen Haltung in der Bevölkerung eintritt. Diese auf Gewaltfreiheit pochende Kriegsvermeidungsoption ist der Kern des hier in Rede stehenden »reflektierten Pazifismus« (vgl. Klippert 2024).

Dahinter steht die Grundüberzeugung, dass sich die allermeisten Kriege verhindern lassen, wenn in den Köpfen und Herzen der Menschen nur rechtzeitig, sensibel und seriös genug daran gearbeitet wird, ein Mehr an begründeter Kriegsskepsis und Friedensphantasie aufzubauen sowie mögliche Wege der Vertrauensbildung, Interessenannäherung und friedlichen Konfliktregelung in den Blick zu bringen und ernsthaft und (selbst-)kritisch zu reflektieren. Dieser Reflexionsappell richtet sich sowohl an Politiker*innen, Militärs und Medienschaffende als auch an die Bevölkerung und Wähler*innenschaft in ihrer Gesamtheit.

Diesem Gedanken des gewaltfreien Konfliktmanagements ist die hier intendierte Bildungsarbeit verpflichtet. Dabei meint Gewaltfreiheit nicht die Pazifist*innen oft unterstellte »naive Selbstauslieferung«, sondern Wehrhaftigkeit in anderer Form, d.h. ohne vorschnelle Waffengänge und Militäreinsätze, aber mit ausgeprägter Betonung der intellektuellen und sozialen Gegenwehr der Bevölkerung. Wichtig dabei: Diese zivile Gegenwehr setzt ein Höchstmaß an Reflexion und kritischer Meinungsbildung in Schule und Gesellschaft voraus und kann sich sowohl in kriegsverneinendem Wahlverhalten als auch in Massendemonstrationen, Friedensmärschen, Petitionen und anderen Formen des zivilen Widerstands gegen etwaige Kriegstreibereien niederschlagen. Je kriegskritischer sich nämlich die Menschen in einem Land verhalten, desto eher sind die kriegstreibenden Kräfte in Politik, Medien und Militärapparat genötigt, den Sinn und die Erfolgschancen eines Krieges zu hinterfragen und nach möglichen Wegen der Kriegsvermeidung bzw. Deeskalation zu suchen.

Offenlegen der Kriegsfolgen

Ein wichtiger Hebel zur Sicherung nachhaltiger Kriegsresistenz in der Bevölkerung ist das unverstellte Offenlegen und Bewusstmachen der schrecklichen Folgen von Kriegen. Schaut man sich nämlich die horrenden Zerstörungen, Todesziffern, Traumatisierungseffekte, Verletztenzahlen und Vertriebenenströme an, die Kriege mit sich bringen, so wird die ganze Fragwürdigkeit des militärischen Treibens deutlich. Fakt ist: Der immer wieder propagierte »Sieg-Frieden« bringt in aller Regel keinen stabilen Frieden, sondern meist nur eine Kaskade von Siegen und neuerlichen Angriffen oder Terrorakten. Das bestätigen u.a. die aufeinander folgenden Eskalationen in Israel, aber auch die früheren Kriegsverkettungen im deutsch-französischen Verhältnis.

Auf jeden Fall ist der oft behauptete humanitäre und zivilisatorische Fortschritt durch Waffengänge mit ganz großen Fragezeichen zu versehen und hat sich in der Menschheitsgeschichte noch selten eingestellt. Im Gegenteil: In aller Regel verzeichneten die beteiligten Länder sehr viel verbrannte Erde und unendliches Leid für die vom Krieg betroffenen Menschen. Und zwar nicht nur in den unterlegenen Ländern, sondern auch in den siegreichen Nationen. Diese ernüchternde Perspektive vor Augen zu führen und die Fratze des Krieges ins Bewusstsein zu heben, sollte eines der Kardinalziele moderner Friedensbildung sein.

Wem z.B. in berührender Weise klargemacht wird, dass Deutschland im Zweiten Weltkrieg rund 5,5 Mio. tote Soldaten und ca. 2,2 Mio. tote Zivilist*innen zu beklagen hatte (vgl. Statista 2024), der dürfte zumindest ins Grübeln kommen. Wer dann noch erfährt, dass der Zweite Weltkrieg in Summe sogar unvorstellbare 70 Millionen Menschen das Leben kostete, den müsste eigentlich eine tiefgehende Kriegsskepsis beschleichen. Zusätzlich untermauert werden könnte diese Kriegskritik durch gezielte Recherchen zu diversen Großkriegen der letzten sechzig Jahre (Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrien, Ukraine, Gaza, Libyen etc.), die nicht nur alarmierende Todesziffern und Zerstörungen, sondern auch massive kriegsbedingte Zwangsmigration und Flucht zur Folge hatten. Und die Ironie des Ganzen: In den kriegsbetroffenen Ländern gibt es heute in aller Regel weniger Freiheit, weniger Sicherheit, weniger Wohlstand und weniger Gerechtigkeit!

Betroffenheit entwickeln

Kriegstypische Fakten zu kennen, garantiert freilich noch keine fundierte Kriegsskepsis und Kriegskritik. Hinzukommen muss zwingend eine gewisse emotionale Betroffenheit der Jugendlichen, die zusätzliche Motivation freisetzt. Fakt ist nämlich, dass Kriege für die meisten Heranwachsenden doch eher abstrakt und weit weg sind. Das gilt auch und nicht zuletzt für den erwähnten Zweiten Weltkrieg, der viele kaum noch beunruhigt oder gar erschüttert. Während die kriegserfahrenen Generationen noch mit tiefster persönlicher Überzeugung die Losung „Nie wieder Krieg“ formulierten und in den öffentlichen Debatten auch entsprechend argumentierten, ist dieses Schreckgespenst des Zweiten Weltkriegs für die meisten Jungpolitiker*innen und Jugendlichen unserer Tage ein recht erinnerungsfreies Phänomen unserer Geschichte. Das erklärt teilweise, warum nicht nur die Abscheu vor dem Krieg abgenommen hat, sondern für nicht wenige dieser kriegsfern Aufgewachsenen entschiedene militärische Optionen und Aktionen sogar wieder eine gewisse Faszination besitzen. Aufregende Kriegsspiele am Computer mögen diese Unbekümmertheit zusätzlich begünstigen.

Eine gefährliche Folge dieser neuen Leichtigkeit in Sachen Kriegsbejahung und Kriegsführung ist, dass Kriege für viele Bundesbürger*innen der Jahrgänge 1960ff. ihren bewusstseinsprägenden Schrecken verloren haben. Zwar bringen unsere Medien immer wieder Horrorbilder von Kriegsschauplätzen in der Ukraine, in Gaza oder andernorts auf dieser Welt, die häufig aber derart krass dramatisiert sind, dass sie schon wieder Gleichgültigkeit und fatale Abstumpfungstendenzen auslösen. Deshalb ist es wichtig, mittels aufrüttelnder Fakten, Erkundungen und sonstiger »Nahereignisse« dafür zu sorgen, dass bei den Heranwachsenden eine gewisse subjektive Betroffenheit entsteht.

Bilder und Filme von im Zweiten Weltkrieg zerbombten deutschen Großstädten können diese Funktion genauso erfüllen wie aufrüttelnde Kriegsliteratur und Kriegsgedichte, eine gezielte Visite der Westwall-Anlagen aus dem Ersten Weltkrieg, eine kommentierte Begehung eines Gefallenenfriedhofs, ein Gespräch mit einem ehemaligen Kriegsteilnehmer, ein einschlägiger Museumsbesuch mit kriegstypischen Exponaten oder zum Beispiel auch das Studium der Gefallenen-Gedenktafeln in der örtlichen Kirche. Entscheidend ist, dass die Schrecken des Krieges mittels konkreter Beispiele aus der neueren deutschen Kriegsgeschichte sehr direkt sichtbar gemacht werden.

Dieses Erzeugen von Betroffenheit ist eine notwendige Voraussetzung für das tiefergehende Erforschen und Problematisieren militärischer Aktionen und Reaktionen. Andernfalls wird die oft zu hörende Mär von den »notwendigen Kollateralschäden« nur zu schnell geglaubt und ethisch abgehakt. Wer also Kriegsursachen, Kriegsverläufe, Kriegspropaganda und praktikable Friedensoptionen seriös und kritisch analysieren und beurteilen soll, braucht sowohl fundierte Kriegsskepsis als auch möglichst klare Vorstellungen davon, dass Kriege nie alternativlos sind und mit allen Mitteln verhindert oder so schnell wie möglich beendet werden müssen.

Lerngelegenheiten eröffnen

Diese wenigen Hinweise zeigen, dass Kriegsskepsis nicht nur nötig ist, sondern in den bestehenden Bildungseinrichtungen auch durchaus nahegehend entwickelt werden kann – vorausgesetzt, die Bildungsverantwortlichen legen hinreichend Wert darauf und bieten den Jugendlichen die nötigen Impulse, Nachdenkgelegenheiten und Diskussionsanlässe, die eine kritisch-konstruktive Meinungsbildung in Sachen »Krieg und Frieden« ermöglichen. Dass dies in der Praxis viel zu wenig geschieht, ist ein offenes Geheimnis. Die Lehrpläne in Politik, Ethik, Religion, Geschichte und Deutsch bieten zwar prinzipielle Möglichkeiten, zum besagten Thema zu arbeiten, im Regelfall sind das jedoch Kann- und keine Muss-Bestimmungen. Ähnlich vage sind die Rahmensetzungen in der Erwachsenenbildung.

Somit hängt es vor Ort häufig von der Standfestigkeit und den friedensethischen Ambitionen einzelner Lehrkräfte ab, ob das Thema »Krieg und Frieden« ins Programm genommen wird oder nicht. Wie gesagt: Friedenssicherung muss in den Köpfen der Menschen beginnen und alle Alarmglocken läuten lassen, falls von den Regierenden und Medienmachenden vorschnell auf Kriegsrhetorik und Kriegspropaganda umgeschaltet und die ganze Schrecklichkeit und Perspektivarmut von Kriegen unterschlagen oder zumindest kleingeredet werden sollte. Aber dazu braucht es eben auch angemessene Bildungs- und Diskussionsgelegenheiten, damit sich der besagte »reflektierte Pazifismus« entwickeln kann.

Korrespondierende Bildungsmaximen

Aus den vorstehenden Überlegungen und Argumenten ergibt sich vor allem eines: Friedensbildung muss ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Kriege in aller Regel Irrsinn sind, konsequent hinterfragt werden müssen, nie nur einen Verursacher haben, unterschiedlich gesehen werden können, nie alternativlos sind, differenzierte Recherchen und Debatten verlangen und auf jeden Fall vermieden bzw. möglichst früh, seriös und flexibel wegverhandelt werden sollten. Das alles verweist auf die elementare Relevanz von Diplomatie und Perspektivenwechsel, Vernunft und Verhandlungen, Kompromissbereitschaft und Verträgen, Vertrauensbildung und Respekt, Vorurteilsabbau und Interessenausgleich, Sachverstand und Friedensphantasie.

Für friedensethische Bildungsprozesse ergibt sich daraus, dass in ebenso produktiver wie kreativer Weise nach praktikablen Wegen zur gewaltfreien Konfliktlösung sowie entsprechenden Friedensoptionen gesucht werden muss. Weg also von der weiter oben beschriebenen militärischen Denkweise und Sieg-Friedens-Option und hin zu einem pazifistisch gepolten Denken, Analysieren, Recherchieren, Argumentieren und Diskutieren, das auf die oben genannten Grundpfeiler setzt.

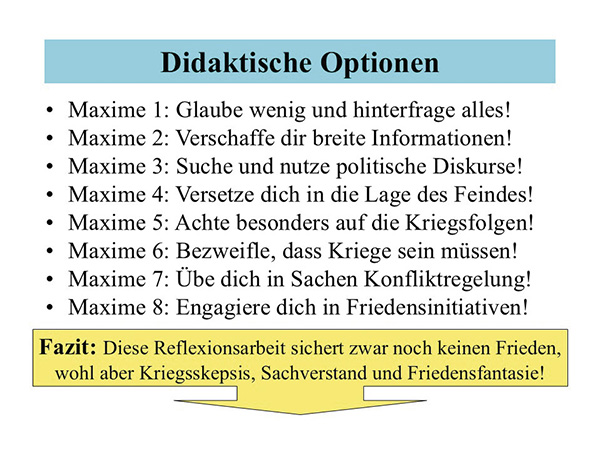

Abb. 1

Im Zentrum dieser »intellektuellen Friedensvorbereitung« stehen die in Abb. 1 aufgelisteten Bildungsmaximen bzw. didaktischen Optionen, die als Leitfaden für Lehrende und Lernende dienen können. Sie zeigen an, worauf es bei der Auseinandersetzung mit Fragen von »Krieg und Frieden« besonders ankommt (vgl. auch Klippert 2024, S. 141ff.). Wichtig dabei ist, dass die propagierten Kriegsbegründungen, Feindbilder, Dämonisierungsversuche und sonstigen Schwarz-Weiß-Klischees kritisch hinterfragt und mittels differenzierter Recherchen und Meinungsbildungsschritte näher überprüft und modifiziert werden. Korrespondierende Leitfragen können sein:

- Informationsbezogen: Was ist womöglich Manipulation, Propaganda und/oder Falschnachricht? Was ist bewusste Hetze zur Diskreditierung unbeliebter Kontrahenten bzw. »Schurkenstaaten«?

- Interessenbezogen: Welche Interessen und geopolitischen Motive stehen eventuell dahinter? Welche Gefahren und Risiken erwachsen daraus?

- Lösungsorientiert: Welche Deeskalationsmöglichkeiten bestehen und inwieweit werden diese von den kriegsbereiten Kontrahenten genutzt oder übergangen? Welche Chancen werden der Diplomatie eingeräumt?

Die Beantwortung dieser und anderer Fragen verlangt nicht nur kritische Analysen und Diskurse, sondern auch und zugleich ehrliche Perspektivenwechsel mit dem Ziel, die Gegenseite zu verstehen, ohne deshalb gleich Verständnis für deren Handeln zu haben! De facto nämlich steht und fällt wirksame Friedenssicherung damit, dass nicht nur die eigenen Sichtweisen und Narrative belobigt werden, sondern auch die (latenten) Ängste, Vorurteile, Denkmuster, kulturellen Prägungen, Interessen und Sicherheitsbedenken der Kontrahenten ernsthaft sondiert und respektiert werden. Denn wer den vermeintlichen Feind bzw. Aggressor nicht versteht, kann schwerlich erfolgversprechende Wege der Deeskalation und Völkerverständigung finden.

Vielmehr besteht die deutliche Gefahr, dass auf der Ebene von Vorurteilen, Verdächtigungen, Unterstellungen und Gut-Böse-Deutungen verharrt und ein möglicherweise entkrampfend wirkender Perspektivenwechsel in sträflicher Weise unterlassen wird. Dieses einseitige Schwarz-Weiß-Denken dominiert nicht nur in Russland oder anderen antiwestlich operierenden Staaten, sondern auch und nicht zuletzt im Westen selbst, d.h. in den USA und den mit den USA verbündeten europäischen NATO-Ländern.

Das Gut-Böse-Denken überwinden

Wer dieser Gefahr der platten Vorverurteilung entgehen will, der braucht sowohl Kritikfähigkeit und Perspektivenwechsel als auch und zugleich differenzierte Informationsquellen und Recherchen (vgl. Abb. 1), die eine angemessene Urteilsbildung und Friedenssuche ermöglichen. Das alles muss eine seriöse Friedensbildung gewährleisten, sofern sie die angemahnte Kriegsskepsis und ein möglichst fundiertes Eintreten für gewaltfreie Wege der Konfliktregelung bzw. Kriegsvermeidung grundlegen soll. Diese Art der Friedensbildung muss zwingend dafür sorgen, dass differenzierte Informations-, Reflexions-, Diskussions- und Klärungsprozesse an Bildungsorten wie Schulen, Seminaren und Akademien stattfinden, die eine gewisse mentale und emotionale Reifung sichern und den nötigen friedenspolitischen Weitblick anbahnen, damit sich die so eingeübte Reflexionsfähigkeit auch in Parteien, Parlamenten oder zuhause niederschlägt. Das schließt das vertiefende Diskutieren und Abwägen von Argumenten und Gegenargumenten mit ein. Diese vernunftgeleitete Erörterung gehört zur DNA der hier intendierten Friedensbildung.

Die Bedeutung solcher Diskurse und Kontroversen für das Entwickeln fundierter Meinungen und Erkenntnisse wird in der Politik-Didaktik wie in der politischen Bildungsarbeit seit langem herausgestellt. Dahinter steht der sogenannte »Beutelsbacher Konsens«, demzufolge politische Meinungs- und Willensbildungsprozesse hochgradig darauf angewiesen sind, dass »Kontroversität« ermöglicht wird (vgl. Frech und Richter 2017). Wird diese Kontroversität unterdrückt oder durch einseitige Informationen verhindert, so besteht nicht nur die Gefahr der klischeehaften Blickverengung, sondern auch die Gefahr der allzu oberflächlichen Urteilsbildung zum jeweiligen Konflikt- bzw. Kriegsfeld. Die Folge: Die nötige Informations- und Perspektivvielfalt fehlt; es drohen Indoktrination und Manipulation. Von daher gehört es zu den Grundmaximen einer seriösen Friedensbildung, tiefergehende Debatten zu initiieren, die einer ebenso kritischen wie fundierten Meinungsbildung den Weg ebnen. Ein Blick auf die Kriegstreibereien im Vorfeld des Ersten und Zweiten Weltkriegs unterstreicht die Bedeutung derartiger Kontroversen und Informationsrecherchen.

Aktiv-produktives Lernen tut Not

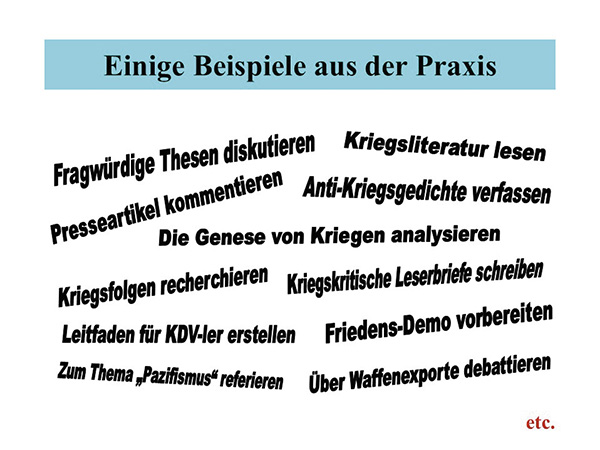

Aus alledem ergibt sich für die politische und friedensethische Bildungsarbeit die Verpflichtung, dem menschlichen Gewaltreflex in möglichst sachkundiger und handlungsbetonter Weise entgegenzutreten und gut begründete Kriegsskepsis und Friedensoptionen entwickeln zu helfen. »Begründet« impliziert hierbei, dass dezidiert auf aktiv-produktive Formen der Auseinandersetzung und Meinungsbildung in Sachen »Krieg und Frieden« gesetzt werden sollte. Wie diese pazifistisch orientierte »Mündigkeit« und Sensibilität gefördert werden kann, lässt sich beispielhaft aus Abb. 2 ersehen.

Abb. 2

Wie bereits angedeutet, sind tiefgreifende und nachhaltige Klärungsprozesse entscheidend davon abhängig, dass sich die Lernenden mit allen Sinnen in die je relevanten Friedensfragen hineinarbeiten und möglichst einprägsame Einsichten und Erkenntnisse entwickeln (vgl. Klippert 2022). So gesehen geht es um das tätigkeitsbetonte Anbahnen von Betroffenheit und Kritikfähigkeit, Problembewusstsein und Sachkompetenz, Friedenswillen und Friedensphantasie, Argumentationsfähigkeit und Widerspruchsgeist.

Egal, ob es nun um das Problematisieren fragwürdiger Behauptungen/Thesen zu aktuellen Kriegsgeschehnissen geht oder ob Antikriegsgedichte geschrieben, spontane Kriegsassoziationen skizziert, recherchebasierte Analysen angestellt, einschlägige Debatten geführt, Kriegsdienstverweigerer*innen »verteidigt«, Kriegsfolgen sondiert, Kriegsliteratur gelesen, kritische Leserbriefe geschrieben, mögliche Friedensszenarien entwickelt oder konkrete Friedensdemos vorbereitet werden – stets geht es um das produktive, kooperative und kommunikative Eintauchen in die Abgründe, Fragwürdigkeiten und Perspektiven der vorherrschenden Militärlogik und Kriegsertüchtigung.

Wer tatsächlich ein begründetes Mehr an Kriegsskepsis, Friedensphantasie, Differenzierungsfähigkeit, Empathie und Friedenswillen in den Köpfen der Menschen grundlegen möchte, der kommt schwerlich umhin, tiefgängige Reflexions-, Recherche-, Diskussions- und Konstruktionsprozesse in Gang zu setzen, die eine differenzierte Urteilsbildung in Sachen „Krieg und Frieden“ anbahnen. Bewährte Lernbausteine dazu finden sich im angeführten Buch (siehe Kasten nebenan).

Zwei Beispiele zur Abrundung

Das erste Beispiel betrifft das »Assoziative Zeichnen« zur Bewusstmachung und diskursiven Bearbeitung der eigenen Kriegsassoziationen (vgl. Klippert 2024, S. 203ff.). Viele dieser Assoziationen sind unbewusst, unausgegoren, vorurteilsbeladen, einseitig und unreflektiert und müssen deshalb unbedingt ins Bewusstsein gehoben und durch kontrastierende Impulse und Gesprächsphasen vertiefend reflektiert werden. So skizzieren manche Jugendliche beim Stichwort Krieg z.B. technische »Wunderwaffen« wie Drohnen, Panzer oder Raketen. Andere skizzieren eher das Bedrohliche, nämlich wachsende Mauern, Hass, Tote, Zerstörungen, Feuerbrünste, Fragezeichen oder Friedhofskreuze. Wieder andere geben ihrer Friedenshoffnung dadurch Ausdruck, dass sie z.B. die Friedenstaube, den Konferenztisch oder die aufgehende Sonne zeichnen.

Wichtig ist, dass es dabei weder um Schönzeichnen noch um Richtig oder Falsch geht, sondern einzig um das punktuelle Sichtbarmachen persönlicher Voreinstellungen, Vorkenntnisse, Klischees und sonstiger Spontanassoziationen. Wichtig ist ferner, dass die wachgerufenen Assoziationen in einem mehrstufigen kommunikativen Prozess in Zufallstandems und Zufallsgruppen zunächst offengelegt, erläutert und befragt und dann vertiefend kontrastiert, diskutiert und sukzessive durch ergänzende Gesichtspunkte angereichert werden, damit sich differenziertere Einschätzungen und Alternativoptionen zum Thema »Krieg und Frieden« einstellen können. Diese durch die Heterogenität von Schulklassen, Seminargruppen oder sonstigen Gesprächskreisen ausgelöste Blickerweiterung bildet den Humus für den Aufbau tragfähiger Kriegsskepsis und Friedensphantasie.

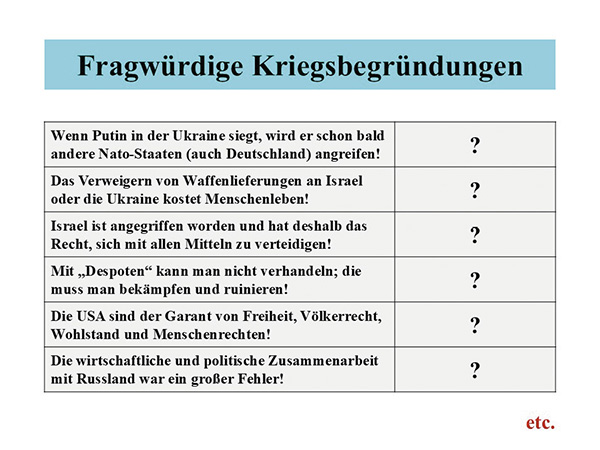

Abb. 3

Ein zweites Beispiel betrifft die Diskussion umstrittener Kriegsbegründungen, wie sie bei uns derzeit in Umlauf sind (vgl. Abb. 3). Auch dazu findet sich ein entsprechender Reflexionsbaustein im angeführten Buch (vgl. Klippert 2024, S. 292ff.). Im Zentrum dieser mehrstufigen Thesendebatte steht das abgebildete Thesenraster mit der Vorgabe, in einem ersten Schritt alle vorliegenden Thesen versuchsweise zu bewerten und korrespondierende Begründungen zu notieren. Im zweiten Schritt werden die erfolgten Bewertungen mittels roter Markierungspunkte auf eine größere Plakatwand im Plenum übertragen und damit für alle sichtbar gemacht. Im dritten Schritt werden Vertreter*innen der Plus- und der Minus-Seite zu Mischgruppen zusammengelost, in denen die unterschiedlichen Bewertungen und Argumente These für These vorgestellt, besprochen und eventuell auch modifiziert werden. Das ist gelebte Kontroversität!

In weiteren Schritten spezialisieren sich die bestehenden Gruppen dann auf die eine oder andere per Los zugewiesene These bzw. Kriegsbegründung, recherchieren dazu im Internet und/oder in Büchern und Zeitungen und versuchen auf dieser Basis zu einer möglichst fundierten Positionsbestimmung zu gelangen. Die so generierten Einschätzungen und Problemanzeigen werden schließlich von ausgelosten Sprecher*innen-Tandems im Plenum präsentiert und bei Bedarf nochmals hinterfragt und diskutiert.

Solche mehrstufigen Reflexions-, Argumentations-, Recherche-, Visualisierungs-, Präsentations- und Diskussionsprozesse sind das Herzstück der hier intendierten kriegskritischen und friedenssuchenden Meinungsbildung. Je sensibler und differenzierter dabei verfahren wird, desto größer ist die Chance, dass der Schritt von der Kriegs- zur Friedensertüchtigung gelingen wird.

Impulse für Methoden kriegskritischer Bildungsarbeit:

In seinem neuesten Buch »Frieden sichern?!« dokumentiert der Autor dieses Beitrags 24 Reflexionsbausteine, die exemplarisch zeigen, wie eine solche Friedensbildungsarbeit konkret angelegt und methodisch ausgestaltet werden kann. Ab S. 195.

Klippert, H. (2024): Frieden sichern ?! Anleitung zur Belebung pazifistischen Denkens. Neu-Isenburg: Westend.

Literatur

Der Spiegel (2023): SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius: »Wir müssen kriegstüchtig werden«. 29.10.2023.

Dohnanyi, K. v. (2022): Nationale Interessen: Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche. 2. Auflage. München: Siedler.

Frech, S.; Richter, D. (2017): Der Beutelsbacher Konsens. Bedeutung, Wirkung, Kontroversen. Schwalbach im Taunus: Wochenschau-Verlag.

Fromm, E. (2022): Anatomie der menschlichen Destruktivität. Deutsch von Liselotte und Ernst Mickel. 28. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Gamm, J. (1972): Was heißt Friedenssicherung in der spätbürgerlichen Gesellschaft? In: Schule und Nation. Heft 1/1972, S. 2ff.

Kant, E. (1795[2022]): Zum Ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. Zit. Ausgabe: Ditzingen: Reclam.

Klippert, H. (2024): Frieden sichern?! Anleitung zur Belebung pazifistischen Denkens. Neu-Isenburg: Westend.

Klippert, H. (2022): Selbstständiges Lernen fördern. Strategien für Schule, Unterricht und Elternarbeit. Weinheim und Basel: Beltz.

Lüders, M. (2021): Die scheinheilige Supermacht. Warum wir aus dem Schatten der USA heraustreten müssen. München: C.H.Beck.

Statista (2024): Zahl der Toten nach Staaten im Zweiten Weltkrieg in den Jahren 1939* bis 1945. Statista Research Department, 2.1.2024.

Süddeutsche Zeitung (2024): Stark-Watzinger will Zivilschutzübungen an Schulen. SZ, 16.3.2024.

Verheugen, G.; Erler, P. (2024): Der lange Weg zum Krieg. Russland, die Ukraine und der Westen: Eskalation statt Entspannung. München: Heyne.

Dr. Heinz Klippert arbeitete viele Jahre als Dozent, Trainer und Berater am EFWI in Landau mit den Schwerpunkten Wirtschaftsethik, politische Bildung, neue Lernmethoden sowie Schul- und Unterrichtsentwicklung. Er ist Verfasser zahlreicher Bücher zu aktuellen Bildungsfragen – so auch das neue Buch »Frieden sichern?!«