Klimawandel als Herausforderung

Sicherheitsrisiken und Chancen der Kooperation bei Umweltveränderungen im Mittelmeerraum

von Manfred A. Lange

Die schon heute zu beobachtenden Klimaveränderungen im Mittelmeerraum werden sich in den kommenden Jahrzehnten weiter verstärken. Die Region steht zunehmend vor der Herausforderung, die vielfach miteinander verbundene Wasser-, Energie- und Nahrungssicherheit der Bevölkerungen zu gewährleisten. Vermeidungs- und Anpassungsmaßnahmen werden bisher aber nur unzureichend eingesetzt. Die Einführung und Realisierung innovativer Technologien eröffnet daher erhebliche Chancen für eine verbesserte Lebensqualität der Menschen in den Mittelmeerländern. Verstärkte bi- und multilaterale Kooperation bei technischen und gesellschaftlichen Lösungen könnte ein wichtiger Beitrag zu Sicherheit und Frieden in der Region sein.

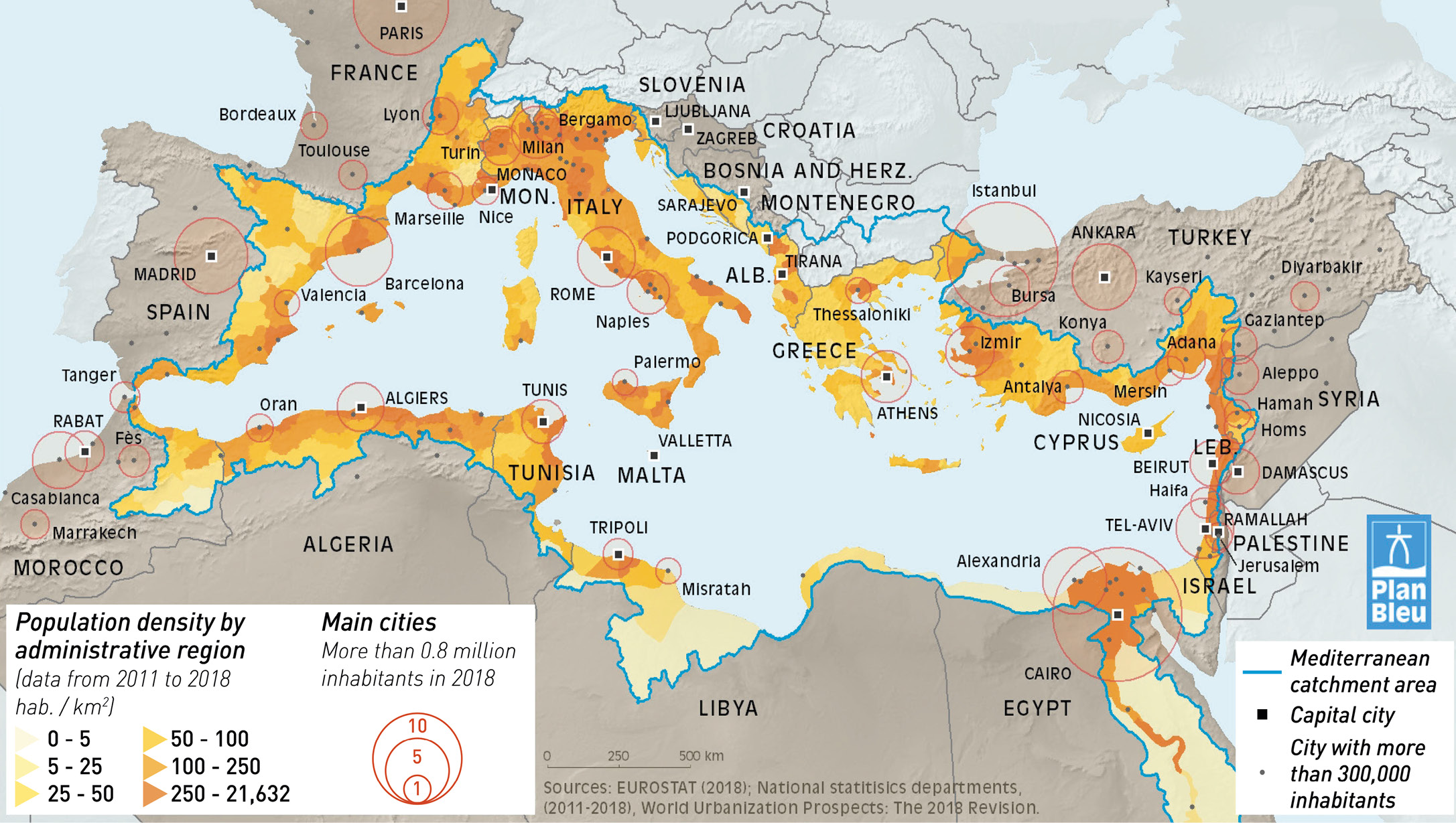

Der Mittelmeerraum ist Heimat für etwa 480 Millionen Menschen, Tendenz wachsend (Lange 2019). Mit einer städtischen Bevölkerung von derzeit 350 Millionen (entsprechend etwa 70 % der Gesamtbevölkerung) ist die Region stark urban geprägt (Abbildung 1). Die zunehmende Urbanisierung in Kombination mit einer fortschreitenden Klimaerwärmung stellen ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Stadtbevölkerung dar.

Abbildung 1: Verteilung der Bevölkerung im Mittelmeerraum; Quelle: UNEP – Mediterranean Action Plan and Plan Bleu.

Deutliche räumliche, ökologische und sozioökonomische Differenzen kennzeichnen den Mittelmeerraum, dessen terrestrische und marine Ökosysteme zunehmend durch Klima- und Umweltveränderungen belastet sind (siehe z.B. MedECC 2020). Vielfältige Belastungen hinsichtlich Wasserverfügbarkeit, Energieversorgung, Nahrungssicherheit und Umweltintegrität führen zur Überschreitung der gesellschaftlichen und ökologischen Tragfähigkeit in der Region. Aufgrund der derzeitigen Klimabedingungen sowie der zu erwartenden Veränderungen der klimatischen Bedingungen gilt die Mittelmeerregion als einer der globalen Klima-Brennpunkte der Erde (Cramer et al. 2018).

Politische und gesellschaftliche Veränderungen, Krisen und (bewaffnete) Konflikte der jüngeren Vergangenheit stellen eine ernsthafte Herausforderung für die davon betroffenen Bevölkerungen dar und gefährden die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität sowie die nachhaltige Entwicklung der Region. Kriegerische Auseinandersetzungen – insbesondere in nahöstlichen und nordafrikanischen Staaten – fordern nicht nur erhebliche menschliche Opfer, sondern zerstören die Grundlagen und Infrastrukturen wirtschaftlichen Handelns in diesen Ländern.

Die derzeit zu beobachtende Migration von Menschen aus den südlichen und östlichen Anrainerstaaten sowie aus afrikanischen und asiatischen Ländern in den Mittelmeerraum hat Ausmaße angenommen, die frühere Bevölkerungsbewegungen in der Region bei weitem übersteigen. Das vielfach zu beobachtende menschliche Leid der Migrant*innen und die Spannungen und Herausforderungen in den Kommunen der Zielländer der nördlichen und westlichen Mittelmeerperipherie sind eine erhebliche politische und gesellschaftliche Herausforderung in diesen Staaten (siehe etwa: Lange et al., 2022). Obgleich ein strikt quantifizierbarer Zusammenhang zwischen Umweltveränderungen und Migrationsbewegungen nicht ableitbar ist, bilden erstere wichtige Gründe für das Verlassen der Heimat.

Klimaveränderungen und deren Folgen

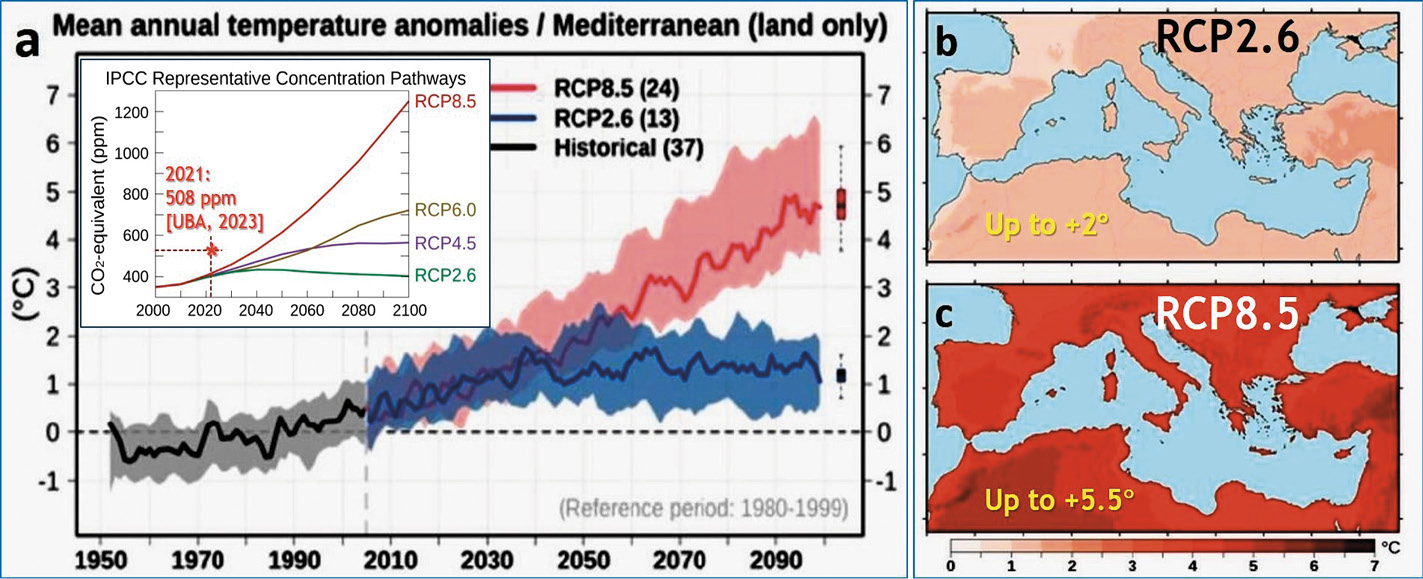

Lässt sich aus den Klimaaufzeichnungen der jüngeren Vergangenheit schon jetzt zeigen, dass die Jahresmitteltemperaturen im Mittelmeerraum deutlich über den globalen Mittelwerten liegen, so geben numerische Klimamodelle Aufschluss über die mögliche zukünftige Klimaentwicklung auf globaler und regionaler Skala. Entscheidende Randbedingungen für solche Modelle sind sogenannte Emissionsszenarien, in denen plausible Projektionen der zukünftigen Entwicklung der globalen Emissionen von strahlungsaktiven Treibhausgasen1 dargestellt werden (siehe z.B. van Vuuren et al. 2011).

Abbildung 2 (siehe auch: Lange 2019) zeigt die repräsentativen Konzentrationspfade (RCP) der CO2-Äquivalente für vier Emissionsszenarien (in a eingefügt), die Entwicklung der mittleren Jahrestemperaturen (a) für ein gemäßigtes (RCP2.6) sowie ein maximales (RCP8.5) Emissionsszenario mit der Angabe von Unsicherheiten (farbige Flächen um die Temperaturlinie) von 1950 bis 2100, relativ zu mittleren Temperaturen einer Referenzperiode von 1980 bis 1999; ebenfalls dargestellt ist die geographische Verteilung der Erwärmung (b und c) im Mittelmeerraum gegen Ende des 21. Jahrhunderts (2080 bis 2099). Der angezeigte, auf Messungen beruhende atmosphärische CO2e Konzentrationswert für 2021 zeigt deutlich, dass die tatsächlichen Konzentrationswerte deutlich über den projizierten Werten des maximalen Emissionsszenarios liegen. Damit sind die in der Abbildung ebenfalls gezeigten Richtwerte der maximalen Erwärmung (+2° für RCP2.6 sowie +5,5° für RCP8.5) als eher konservative Abschätzungen anzusehen.

Abbildung 2: a: Projizierte Änderungen der jährlichen Durchschnittstemperaturen im Vergleich zum Referenzzeitraum (1980 bis 1999) im Mittelmeerbecken über Land, basierend auf moderaten (RCP2.6) und hohen Treibhausgaskonzentrationen (RCP8.5); eingefügt: Repräsentative Konzentrationspfade und daraus resultierende atmosphärische CO2e-Konzentrationen für das 21. Jahrhundert; außerdem wird eine gemessene mittlere atmosphärische CO2e-Konzentration für das Jahr 2021 gezeigt [UBA 2021]; b: geographische Verteilung der Erwärmung im Mittelmeerraum gegen Ende des 21. Jahrhunderts (2080 bis 2099) für RCP2.6; c: dasselbe für RCP8.5 (MedECC 2020; Umweltbundesamt 2023; van Vuuren et al. 2011).

Die Veränderungen in den Niederschlagswerten als Teil der Klimaveränderung im Mittelmeerraum sind nur scheinbar weniger drastisch (siehe Lange 2019; MedECC 2020). Die abgeschätzten Maximalreduzierungen der Niederschläge belaufen sich gegen Ende des 21. Jahrhunderts relativ zu den Referenzwerten von 1980 bis 1999 auf ca. -20 % für RCP2.6 und ca. -50 % für RCP8.5. Ähnlich wie bei den Temperaturveränderungen sind die verringerten Niederschläge jedoch geographisch deutlich inhomogen verteilt. Damit werden einige Regionen, insbesondere die südlichen und östlichen Anrainerstaaten des Mittelmeers, besonders signifikante Dürreperioden erleiden, vor allem in den Sommermonaten.

Diese Dürreperioden repräsentieren nur ein Beispiel für die zu erwartende deutliche Zunahme an Extremereignissen im Mittelmeerraum. Weitere Beispiele sind extreme Hitzewellen und deutlich wärmere Sommer- sowie mildere Wintermonate (Zittis et al. 2021). Aufgrund des sogenannten städtischen Wärmeinseleffekts (»urban heat island effect«; siehe: Santamouris 2007) ist zu erwarten, dass die urbanen Temperaturerhöhungen noch extremer ausfallen werden als im ländlichen Umland von Städten (Lange 2019).

Rückwirkungen und Verknüpfungen

Die genannten Konsequenzen des Klimawandels sind nicht isoliert zu betrachten, sondern auf vielfältige Weise miteinander verknüpft und durch komplexe Wechselwirkungen gekennzeichnet. Die zu erwartende, sich weiter verschärfende Wasserknappheit ist dabei ein entscheidender Faktor. Größter Wassernutzer im Mittelmeerraum ist die Landwirtschaft, die im Schnitt bis zu 80 % des national verfügbaren Wassers für die Bewässerung von Nutzpflanzen benötigt. Ein Rückgang der Niederschläge und damit verbunden die reduzierte Bewässerung von Nutzpflanzen hat unmittelbar Einfluss auf die Erzeugung agrarischer Produkte und damit auf die lokale bis nationale Nahrungssicherheit von Mittelmeerländern.

Verminderte Regenfälle führen zum Rückgang des Wassers in Grundwasseraquiferen oder in Flüssen, Seen und Staudämmen, das für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung von entscheidender Bedeutung ist. Um diesem Mangel zu begegnen, werden in einer Reihe von Mittelmeerländern Anlagen zur Meerwasserentsalzung gebaut und betrieben. Die sogenannte Umkehrosmose ist die häufigste für die Meerwasserentsalzung eingesetzte Technologie, die allerdings sehr energieintensiv ist. Für die Erzeugung von Frischwasser aus salzhaltigem (Meer-)Wasser für eine Stadt von etwa 100.000 Einwohner*innen würde durchschnittlich ein erforderlicher Energieaufwand von 15 Gigawattstunden pro Jahr anfallen. Dies entspricht etwa 0,4 % der Leistung eines typischen Gaskraftwerks mit einer Kapazität von 750 MW und einem Kapazitätsfaktor von 70 % und erscheint damit durchaus tragbar. Legt man jedoch die zu erwartende Verknappung des Trinkwasserangebots und die Versorgung eines großen Teils der Bevölkerung eines Landes mit aus Meerwasserentsalzung gewonnenen Wassers zugrunde (dies ist etwa für Zypern der Fall), so ist zu erwarten, dass die derzeitigen Kraftwerksreserven dem erhöhten Energiebedarf nicht werden nachkommen können.

Dies auch deshalb, weil eine weitere Belastung der Kraftwerkskapazitäten hinzukommt. Schon heute ist zu beobachten, dass der Strombedarf im Jahresverlauf zunehmend in den Sommermonaten maximale Werte erreicht (siehe: Lange 2023a) vor allem aufgrund der vermehrten Nutzung von Raumkühlungsanlagen (Klimaanlagen) in geschlossenen Räumen. Insbesondere im Hinblick auf die zu erwartenden Hitzewellen in Städten und größeren Ortschaften des Mittelmeerraums ist gerade beim Urbanisierungsgrad der Mittelmeerregion mit einer weiteren Steigerung des sommerlichen Strombedarfs zu rechnen. Es ist also damit zu rechnen, dass der Bau neuer Kraftwerke unabdingbar wird.

Die wenigen hier genannten Beispiele zeigen, dass zwischen der Aufrechterhaltung von Wasser-, Energie- und Nahrungssicherheit enge Verbindungen und gegenseitige Abhängigkeiten bestehen. Diese werden durch das Konzept des sogenannten »Wasser-Energie-Nahrungs-Nexus« beschrieben (Hoff 2011; Lange 2019, 2022).

Vermeidungs- und Anpassungsstrategien

Um den Folgen des Klimawandels wirkungsvoll zu begegnen, ist die Erstellung von Vermeidungs- und Anpassungsstrategien auf nationaler bis regionaler Skala unabdingbar. Dabei geht es zum einen um eine Reduzierung bzw. weitgehende Vermeidung (»Mitigation«) von Treibhausgasemissionen und damit einen Rückgang der globalen Erwärmung, zum anderen um die Anpassung (»Adaptation«), mit der sich Menschen möglichst wirkungsvoll auf die unvermeidbaren Konsequenzen von Klima- und Umweltveränderungen einrichten können. Hier sollen nur einige wenige bereits ergriffenen Maßnahmen und erprobte Lösungen vorgestellt werden. (vgl. Lange i.E.)

Die meisten Mittelmeerländer sind Vertragsparteien der Rahmenvereinbarung der Vereinten Nationen zu Klimaänderungen (UNFCCC) und wichtiger Klimaschutzstrategien, die auf einer Reihe von Konferenzen der Vertragsparteien (COP) eingeführt und von diesen akzeptiert wurden, z.B. im Pariser Abkommen von 2015. Konkrete Minderungsmaßnahmen einzelner Länder bleiben jedoch häufig hinter den angenommenen COP-Verpflichtungen zurück.

- In Bezug auf Anpassungsmaßnahmen stehen landwirtschaftliche Praktiken im Vordergrund. So sollten also etwa vor allem trockenresistente Nutzpflanzen angebaut und Regenwasser sowie innovative Bewässerungstechnologien (»smart agriculture«) eingesetzt werden.

- Im Bereich der Wasserversorgung sollte die Planung für Extreme (Überschwemmungen) durch präzisere Modellierung und Kartierung von Überschwemmungsausdehnungen und -gefahren sowie eine verbesserte Leckerkennung in städtischen Wasserverteilungssystemen vorangetrieben werden.

- Die Verwendung von tertiär aufbereitetem Abwasser in privaten Haushalten, öffentlichen Anlagen und in der Landwirtschaft sowie Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserbedarfs durch Anreizsysteme sollten eingeführt werden.

- Bei der Sicherstellung der Energieversorgung sollte die Nutzung erneuerbarer Energien im Vordergrund stehen. Die Potentiale für die Gewinnung von Solar- und Windenergien in Kombination mit einer verbesserten Energieeffizienz bieten gerade in Ländern des Mittelmeerraums erhebliche Chancen (IRENA 2019; Nematollahi et al. 2016; vgl. Sülün in dieser Ausgabe, S. 17).

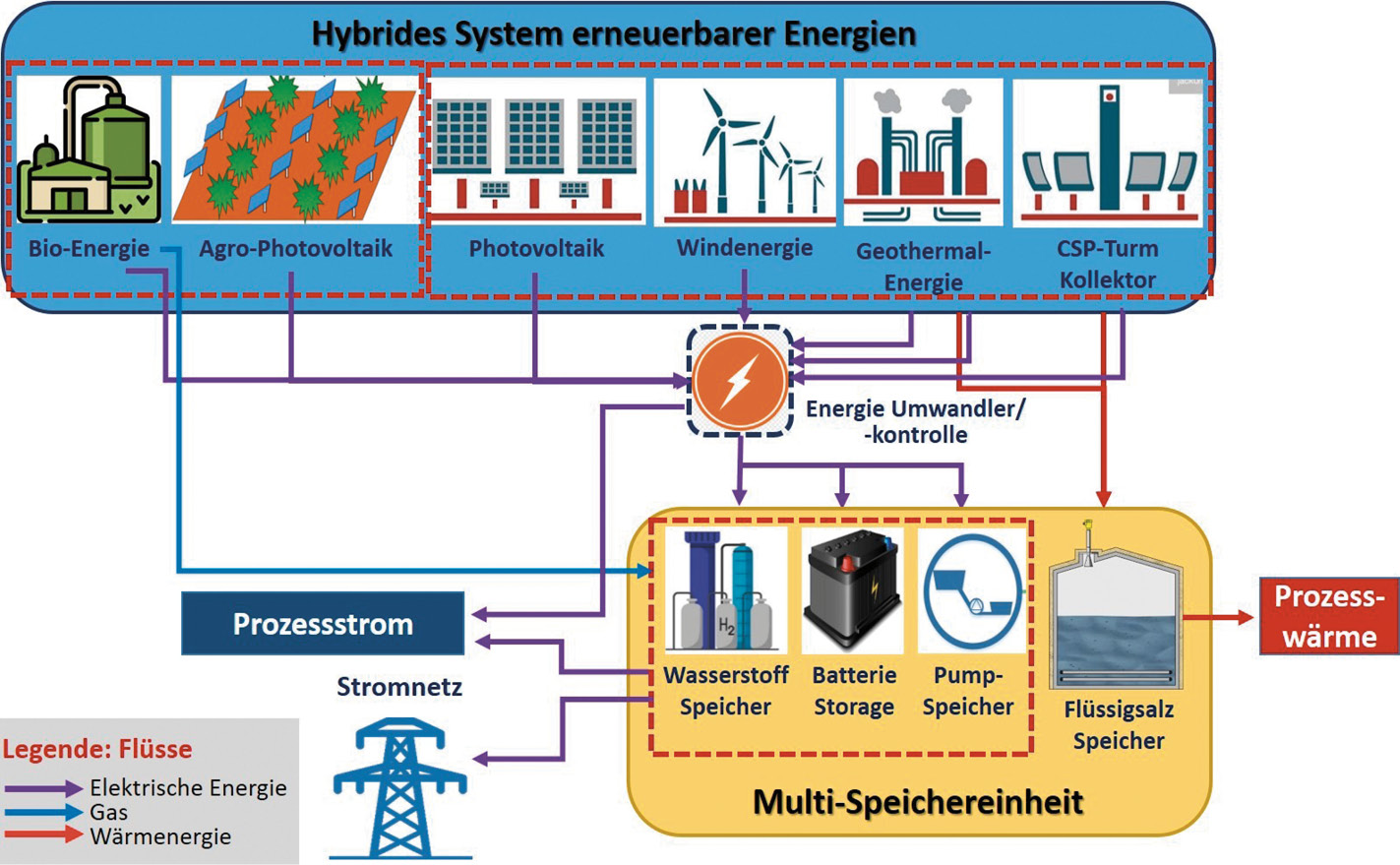

- Zum anderen bieten sich innovative Lösungen an, die auf der kombinierten Nutzung unterschiedlicher erneuerbarer Energien in einem hybriden Energiesystem beruhen (Abbildung 3; Lange 2023a).

Abbildung 3: Schematische Darstellung eines hypothetischen hybriden Systems erneuerbarer Energien in Kombination mit verschiedenen Speichertechnologien (modifiziert nach: Lange 2023)

Friedenssicherung durch Klimaadaption?

Diese Herausforderungen erfordern umfassendes, konsequentes und zeitnahes Handeln (nicht nur) in den Ländern des Mittelmeerraums. Der Umgang und die Bewältigung dieser Herausforderungen wird in jedem dieser ökonomisch und politisch unterschiedlich aufgestellten Ländern ganz eigene Lösungen erfordern. Dabei ist insbesondere die konfliktsensible und folgenbewusste Implementierung von Anpassungsmaßnahmen unabdingbar, denn die Gefährdung der Wasser-, Energie- und Nahrungssicherheit birgt deutliche politische Sprengkraft in vielen Ländern des Mittelmeerraums und kann zu erheblichen innen- und außenpolitischen Krisen und Konflikten führen.

Damit verbundene Risiken können auch Auslöser für interne und grenzüberschreitende Migrationsbewegungen sein. Im Rahmen der »Mediterranean Expert Group on Environmental and Climate Change« (MedECC) wird daher dem komplexen Thema der Zusammenhänge zwischen und möglichen Milderung der Auswirkungen von Klimawandel, Migration und Konflikten nachgegangen (Lange et al. 2022).

Die Bewältigung der genannten Herausforderungen dient also der Konfliktvermeidung und bietet zugleich erhebliche Chancen der Zusammenarbeit für den Mittelmeerraum, obgleich sie für einige Länder mit erheblich mehr Aufwand als für andere zu realisieren sind. Viele der genannten Mitigations- und Adaptationsmaßnahmen bieten im ganzheitlichen Kontext des Wasser-, Energie- und Nahrungs-Nexus die Möglichkeit einer umfassenden Neuorientierung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Strukturen. Es ist zu erwarten, dass sich diese in gesteigerten wirtschaftlichen Wachstumszahlen und der insgesamt verbesserten Lebensqualität der Bürger*innen niederschlagen würden.

Da alle Länder des Mittelmeerraums vor ähnlichen Herausforderungen durch den Klimawandel stehen, ist auch die Entwicklung und Realisierung bi- und multilateraler Kooperationen geboten, die im Rahmen einer Klimadiplomatie zugleich einen Beitrag für Frieden und Nachhaltigkeit leisten, wie es im Konzept des »environmental peacebuilding« zum Ausdruck kommt (Scheffran 2021). Erste Ansätze hierzu finden sich etwa im »Blue-Green-Deal«, einem gemeinsamen Programm zwischen Israel, Jordanien und den Palästinensischen Autonomiegebieten (Bromberg et al. 2020) und der von der Republik Zypern vorgeschlagene »Eastern Mediterranean and Middle East Climate Change Initiative« (EMME-CCI).

Anmerkung

1) Treibhausgase sind Substanzen, die für die Erwärmung der Atmosphäre aufgrund des sog. Treibhauseffekts verantwortlich sind. Hierzu zählen: Kohlendioxid (CO2) Methan (CH4), Stickoxide (NOx), Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKWs) und andere Spurengase.

Literatur

Bromberg, G.; Majdalani, N.; Taleb, Y. A. (2020): A Green Blue Deal for the Middle East. Tel Aviv, Ramallah, Amman: EcoPeace Middle East, Dezember 2020.

Cramer, W. et al. (2018): Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. Nature Climate Change 8(11), S. 972-980.

Hoff, H. (2011): Understanding the Nexus. Background Paper for the Bonn 2011 Conference: The Water, Energy and Food Security Nexus. Stockholm: Stockholm Environment Institute.

IRENA (2019): Renewable capacity statistics 2019. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency (IRENA). März 2019.

Lange, M. A. (2019): Impacts of Climate Change on the Eastern Mediterranean and the Middle East and North Africa Region and the Water–Energy Nexus. Atmosphere 10(8), 455.

Lange, M. A. (2022): Climate Change and the Water‒Energy Nexus in the MENA Region. In: Naddeo, V.; Choo, K.-H.; Ksibi, M. (Hrsg.): Water-Energy-Nexus in the Ecological Transition: Natural-Based Solutions, Advanced Technologies and Best Practices for Environmental Sustainability. Cham: Springer International, S. 93-98.

Lange, M. A. (2023a): The Climate Change Crisis in the Eastern Mediterranean and in Cyprus in the Context of the Water-Energy-Nexus. KAS-REMENA Publication Series: Climate Change Mitigation in the Eastern Mediterranean.

Lange, M. A.; et al. (2022): Environmental Change, Conflict and Human Migration in the Mediterranean: Challenges and Open Issues. Presentation, EGU General Assembly 2022, Wien, 23–27 May 2022.

Lange, M. A. (im Erscheinen, 2024): Climate Change Mitigation and Adaption in the Mediterranean: Synthesis Report and Future Perspectives. KAS-REMENA Publication Series: Climate Change Mitigation in the Eastern Mediterranean.

MedECC (2020): Climate and Environmental Change in the Mediterranean Basin – Current Situation and Risks for the Future. First Mediterranean Assessment Report, Union for the Mediterranean, Plan Bleu, UNEP/MAP. Marseille.

Nematollahi, O.; Hoghooghi, H.; Rasti, M.; Sedaghat, A. (2016): Energy demands and renewable energy resources in the Middle East. Renewable and Sustainable Energy Reviews 54 (C), S. 1172-1181.

Santamouris, M. (2007): Heat Island Research in Europe: The State of the Art. Advances in Building Energy Research 1, S. 123-150.

Scheffran, J. (2021): Environmental Security and Climate Diplomacy in the Mediterranean. In: Agency for Peacebuilding; Bologna Peacebuilding Forum (Hrsg.): Peacebuilding and Climate Change. Dokumentation Bologna Peacebuilding Forum 2021, S. 28-44.

Umweltbundesamt (2023): Atmosphärische Treibhausgas-Konzentrationen. Unterkapitel: Kohlendioxid. Homepage, umweltbundesamt.de, Stand 20.03.2023.

van Vuuren, D. P.; et al. (2011): The representative concentration pathways: an overview. Climatic Change 109(1), 5.

Zittis, G.; et al. (2021): Business-as-usual will lead to super and ultra-extreme heatwaves in the Middle East and North Africa. npj Climate and Atmospheric Science 4(1), 20.

Manfred A. Lange ist Emeritus Professor am »Energy, Environment and Water Research Center« des Cyprus Institute in Nicosia, Zypern. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Klimafolgenforschung für den Mittelmeerraum. Er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Lenkungskomitee der Gruppe der »Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change« (MedECC).