Nicht verzagen

Liebe Leserin, lieber Leser,

sind auch Sie in den letzten Monaten immer wieder an die Grenzen Ihrer Zukunftszuversicht gestoßen? Haben Sie wegen Trumps zerstörerischer Eskapaden, wegen der Kriegsverbrechen nicht nur im Gazastreifen, der Unsinnigkeit des Ukraine-Krieges und vieler anderer Kriege, wegen der spür- und sichtbaren Umweltkatastrophen, wegen der Realitätsverweigerung von immer mehr Mitbürger*innen und der Inhumanisierung der letzten Bundestagsdebatten auch den Drang, von gar nichts mehr etwas wissen zu wollen?

Solche Gefühlslagen spielten eine Rolle dabei, sich als Redaktion einer wissenschaftlichen Zeitschrift einem doch ungewöhnlichen Thema zu nähern: „Nicht verzagen!“ Mit einem Augenzwinkern kommt der Gedanke, dass „Wissenschaft fragen“ läge doch schon sehr nahe. Es zeigt sich, so einfach ist es mit deren Antworten dann doch nicht. Aber: Die Tür zum Nachdenken über Handlungsmöglichkeiten steht offen:

Die Umfassenheit der Krise ruft förmlich dazu auf, Widerstand zu leisten. Im Eröffnungsbeitrag von W. Wintersteiner wird ein Bedingungsfaktor für das Widerstehen in den Mittelpunkt gerückt: die »Hoffnung«, ein Wort oder Begriff, der vielfach im Heft auftaucht. Wintersteiner entwickelt hieraus den Begriff eines „strategischen Optimismus“, der hilfreich ist, um Friedenshandeln in diesen Zeiten zu konzipieren.

»Widerstand« ist begrifflich nicht weit entfernt von »Resilienz«. Die notwendige Differenzierung des Verständnisses von Resilienz – man denke nur an seine zentrale Positionierung in der Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung – nehmen die Autor*innen T. Zeelen und K. Schlögl-Flierl vor. Sie verknüpfen sie mit einer tugendethischen Perspektive, um so eine friedensethisch begründete, kreative Resilienz herauszuschälen, die der Beliebigkeit entgegenwirkt. Um ganz konkrete resiliente Praxis geht es im Beitrag von E. Brahm, K. Gencal und D. Kubiak. Sie stellen uns das TEKIEZ als „postmigrantischen Begegnungsraum“ vor – der Ort, der am 09. Oktober 2019 in Halle zum Tatort eines mörderischen Anschlags wurde.

Fast als Synonym für die nicht mehr aufzuhaltende Katastrophe wird inzwischen der Begriff „Kipppunkt“ verwendet: J. Scheffran erläutert, dass Kipppunkte in beide Richtungen wirksam werden: Sie können in die Katastrophe, wie aber auch zu wünschenswerten, friedlicheren Zuständen führen. Ihr Zustandekommen hängt von einer Verknüpfung von systemischen und akteursbezogenen Prozessen ab, die nicht nur bei ökologischen, sondern auch bei sozialen und politischen Entwicklungen sowohl nachzuzeichnen wie auch nutzbar sind. Von solchen positiven Kipppunkten könnte man bei den von J. Hauschulz aufgegriffenen humanitären Rüstungsbegrenzungsabkommen sprechen. Auch sie geraten heute in Gefahr, bzw. gibt es keinen weiteren Fortschritt in Sachen humanitärer Abrüstung. Die Nutzung von bewegungsübergreifenden Gemeinsamkeiten und Intersektionalität könnten helfen, den Status Quo zumindest zu erhalten.

Die außerhalb des Schwerpunkts liegenden Beiträge fügen sich in diesem Heft sehr passend ein: So können Sie sich durch den detailreichen »Weckruf der IPPNW« anregen lassen, sich gegen die schleichende Militarisierung der Medizin zu wenden; oder Sie folgen in pädagogischen Zusammenhängen F. Klippert, der entfaltet, wie eine intendierte kriegskritische und friedenssuchende Meinungsbildung in der Schule konzipiert sein sollte. Und nicht nur für ältere Leser*innen, die die entsprechende biografische Nähe haben, kann es interessant sein, über die Renaissance einer Hoffnung auf Frieden in der über 40 Jahre hinweg durchgeführten »LunT-Studie« nachzudenken.

Besonders anregend zur eigenen Auseinandersetzung wird vermutlich der hier nun als letztes aufzugreifende Artikel sein: Das Interview mit zwei ukrainischen Aktivist*innen, die ihre Arbeit unter den Kriegsbedingungen umreißen, von allseits spürbarer Erschöpfung sprechen und trotzdem oder gerade deshalb ihre Arbeit fortführen. Man mag dem eindeutigen Plädoyer für militärische Unterstützung widersprechen, nur allzu plausibel ist aber ihre Einschätzung, dass ohne externe zivilgesellschaftliche Unterstützung demokratische, transparente und integrative (Entscheidungs-)Prozesse schwerlich in Gang kommen werden.

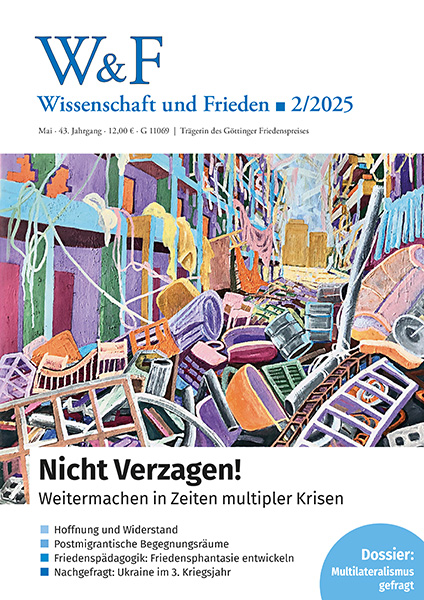

Werfen Sie doch (wie immer) auch einen intensiveren Blick auf die Bebilderung dieser Ausgabe: N. Khawam, der Künstler, nutzt für seine Arbeiten das urbane Umfeld Aleppos, um zu sensibilisieren. Sein Ziel: informierte und engagierte Communities entstehen zu lassen, womit sich der Kreis zum Thema Resilienz schließt.

Nicht verzagen! Darauf reimt sich auch ein »etwas wagen«. Vielleicht ist dies die eigentliche Botschaft dieser W&F-Ausgabe: Neue Möglichkeiten zu suchen, um die Zustände ins Bessere zu wenden. „Denn das Sensorium für die Lichtpunkte im Gegenwartsdunkel, die sich früher oder später zu einer helleren Zukunft verdichten können, haben wir noch lange nicht verloren“, wie S. Hebel in seinem Gastkommentar schreibt. Wir sind Viele und können Vieles.

In diesem Sinne, hoffnungsvolle Wünsche

Christiane Lammers