Rüstung ohne Grenzen?

Wissenschaft zwischen Diplomatie und Krieg

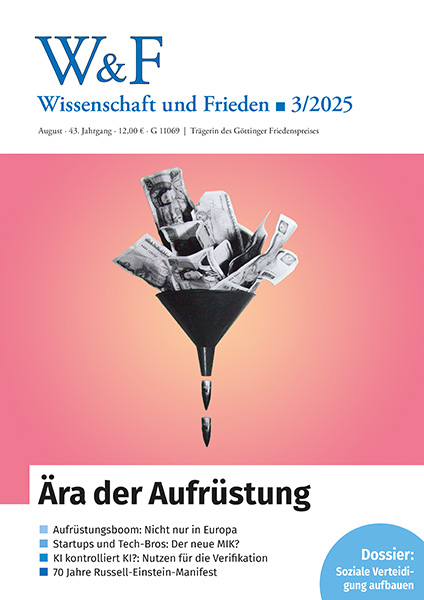

Das Tempo der weltweiten Aufrüstung ist atemberaubend, besonders in Europa. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 und der daraufhin ausgerufenen Zeitenwende wird die Militarisierung auf einem neuen Niveau vorangetrieben. Seit der Grundgesetzänderung vom 18. März 2025 sind Verteidigungsausgaben von über einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unbegrenzter Höhe und ohne zeitliche Befristung von der Schuldenbremse ausgenommen. Die Bundesregierung strebt bei der Aufrüstung offenbar eine führende Rolle an.

Das gilt insbesondere für die Entwicklung wichtiger Kriegstechnologien, was die Militarisierung der Wissenschaft vorantreibt und ihre zivile Orientierung zurückdrängt. Die Rüstungsindustrie drängt auf die Förderung der Dual-Use-Forschung und die Integration der zivilen Forschung. Kritische Positionen scheinen hier nur zu stören, die akademische Freiheit ist massiv unter Druck.

So verschärft sich der globale Wettbewerb in Wissenschaft und Technik, und die Revolution in militärischen Angelegenheiten zieht fast den gesamten Hightech-Sektor in die Kriegsführung hinein. Spezielle Materialien und Halbleiter, Mikro-, Nano- und Biotechnologien, Nuklear-, Laser- und Weltraumtechnologien, Computer- und Kommunikationstechnologien, Drohnen, Sensoren und Künstliche Intelligenz (KI) werden zunehmend in militärischen Produkten eingesetzt. Das schafft neue Akteure und Kooperationen in der Rüstungsproduktion.

Neue Kriege zielen auf eine umfassende Vernetzung, Robotisierung und Automatisierung der Schlachtfelder in der Luft, zu Wasser und zu Lande, im Weltraum und im Cyberspace, mit hybriden und Informationskriegen an der Heimatfront, auch in sozialen Netzwerken und den Medien. Gesellschaften sollen für diese Kriege »ertüchtigt« werden, indem etwa zivile und militärische Infrastrukturen auf lokaler und globaler Ebene verbunden, klare Trennlinien aufgelöst, und Demokratie, Frieden und nachhaltige Zukunftschancen untergraben werden.

Einige Aspekte dieser aktuellen Entwicklungen betrachten die Autor*innen in unserem Schwerpunkt. Während Michael Brzoska die neue »Ära der Aufrüstung« herausarbeitet, bezweifelt Herbert Wulf das der alarmistischen Aufrüstung zugrundeliegende Szenario eines drohenden Angriffs Russlands auf die überlegene NATO. Wie wiederum »Defense-Startups« die europäische Rüstungsindustrie verändern, zeigt Franz Enders anhand der Aufrüstung mit Drohnen und KI, die zunehmend die Kriegsführung bestimmen. Die hochgeschraubten Erwartungen an die militärische KI fördern den militärisch-industriellen Komplex und forcieren das Wettrüsten, wie Hans-Jörg Kreowski analysiert.

Diesen Tendenzen der Aufrüstung stellt der Schwerpunkt auch Beobachtungen zur Kontrolle und Eindämmung gegenüber: Dass der Fokus auf Großwaffensysteme und KI die Kleinwaffen als die wahren Todbringer nicht vergessen lassen sollte, betonen Matilde Vecchioni und Joshua Bata. Sie zeigen, dass Waffenströme ein wichtiges Warnsignal für den Ausbruch oder die Eskalation von Gewalt sind, dieses Wissen jedoch durch oft mangelnde Datenverfügbarkeit eingeschränkt ist.

Galt eine restriktive Rüstungsexportpolitik lange als Ziel einer zukunftsgewandten Außen- und Sicherheitspolitik in Deutschland, ist ein umfassendes Rüstungsexportkontrollgesetz mit der Zeitenwende in weite Ferne gerückt, schreibt Susanne Weipert. Die zunehmende Dynamik technologischer Innovationen stellt die internationale Rüstungskontrolle vor substanzielle Herausforderungen, wie Thomas Reinhold diskutiert, eröffnet aber auch Chancen für Abrüstung und deren Verifikation.

Nicht zuletzt gilt es auch die Auswirkungen des Aufrüstungszeitalters auf die Wissenschaft kritisch zu beobachten. Die Ausweitung militärischer und Dual-Use-Forschung stellt fundamentale Fragen zur Unterordnung der Wissenschaft unter Kriegsvorbereitung und Großmachtstreben, die auch deutsche Hochschulen erfasst (Manuel Kreutle) und die Zivilklauseln gegen Militärforschung unter Druck setzt (Jonathan Beullens und Stefan Brackertz). Gegen Militarisierung und Abschottung bietet sich die Wissenschaftsdiplomatie als Brückenbauerin an, um drängende Aufgaben der Menschheit zu bewältigen (Hannes Jung).

Um 80 Jahre nach der Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki und 70 Jahre nach dem Russell-Einstein Manifest den bedrohlichen Tendenzen entgegenzuwirken, braucht es Widerstand in der Forschungsgemeinschaft, der selbstbewusst Grundsätze wie Wahrheit, Risikovermeidung, Friedensförderung sowie soziale und ökologische Verträglichkeit einfordert. Aufgrund der historischen Erfahrungen mit Faschismus und Krieg herrscht hierzulande noch eine verbreitete Ablehnung der Militärforschung vor. Die Wissenschaftsfreiheit im deutschen Grundgesetz ist eng verbunden mit Menschenwürde, sozialer Verantwortung und Demokratie. Gute Forschung kann nicht gedeihen, wenn sie wirtschaftlichen, politischen oder militärischen Zwängen unterliegt; sie braucht daher auch weiterhin Offenheit, Transparenz und kritische Selbstreflexion, was eine zivile Ausrichtung erfordert.

Marius Pletsch und Jürgen Scheffran