Meinungen und Positionen

Der Palästina-Konflikt ist lösbar

Perspektiven für kommende Generationen

von Burkhard Wehner

Nach mehr als einem Jahrhundert ist der Palästina-Konflikt von einer dauerhaften Lösung so fern wie je. Keine der bisherigen Friedensbemühungen hat langfristige Perspektiven für einvernehmliche Lösungen eröffnet. Auch die vielbeschworene Zweistaatenlösung blieb ein leeres Versprechen. Dieser Konflikt mag einer der komplexesten seiner Art sein, auch weil er von brisanten Fragen historischen Unrechts überschattet ist. Umso dringlicher ist es, sich in diesem Konflikt neuen langfristigen Lösungskonzepten zu öffnen, die Wege zu einer friedlichen und einvernehmlichen Selbstbestimmung über Staatsgrenzen und Staatszugehörigkeiten weisen. Ein solches Konzept wird in diesem Beitrag vorgestellt.

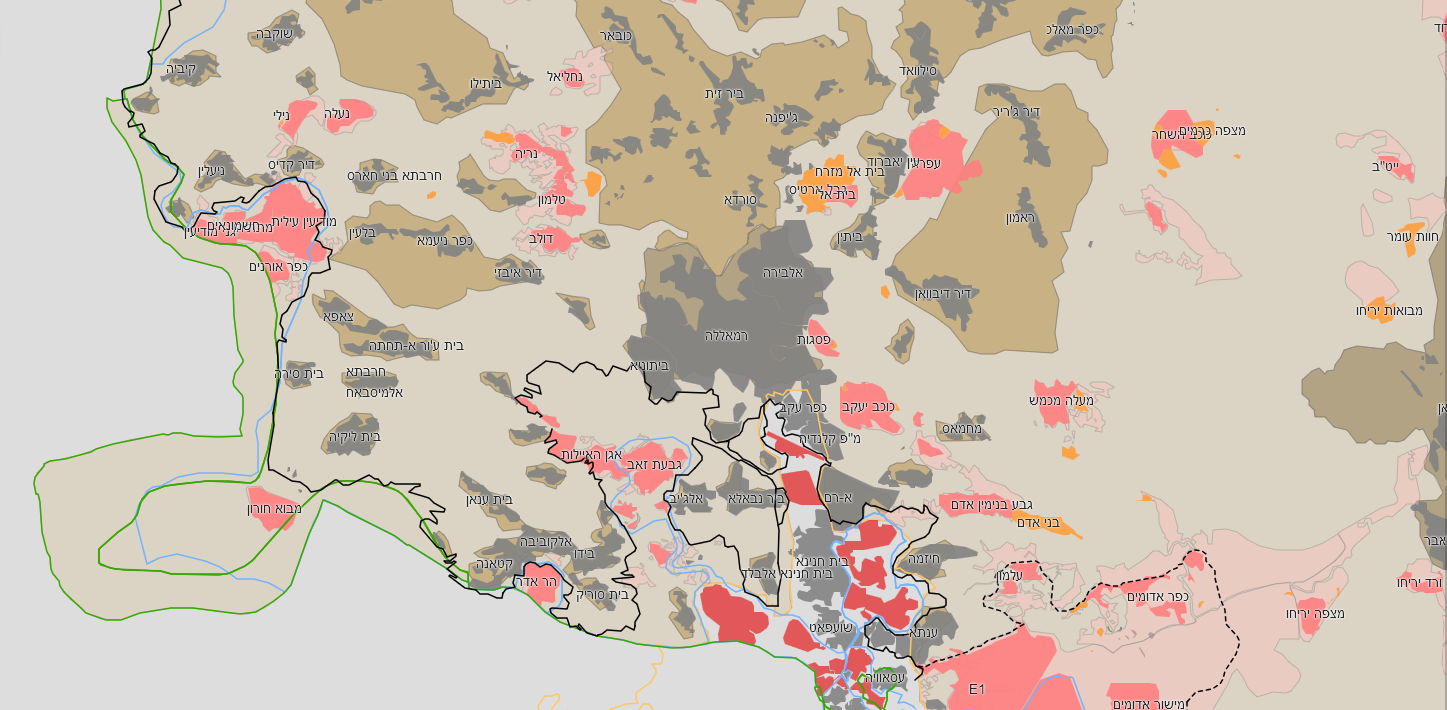

Peace Now / Shalom Achschaw: Settlements Map, updated version 2024.

Quelle: https://peacenow.org.il/maps/peacenow-desktop/index.html

Der Palästina-Konflikt ist seit Gründung des Staates Israel einer Lösung nicht nähergekommen. In kurzen Episoden flackerten Friedenshoffnungen auf, aber dann machten sich immer wieder Terror, Repression, Hass, Krieg und Bürgerkrieg und in der Folge Ratlosigkeit und Resignation breit.

Dieser Konflikt mag in seiner Brisanz und Komplexität einzigartig sein, aber bei aller Einzigartigkeit ist er doch dem Wesen nach einer von vielen ungelösten Territorialkonflikten. Er ist ein Konflikt um strittige, mehr oder weniger willkürlich gezogene Staatsgrenzen, von denen viele Bürger sich in ihrem Selbstbestimmungsrecht verletzt sehen. Konflikte dieser Art wurden und werden in und zwischen vielen Staaten der Welt ausgetragen. Ursache vieler dieser Konflikte sind Staatsgrenzen, die beim Rückzug von Kolonialmächten und dem Zerfall von Staaten und Imperien ohne Rücksicht auf den Zusammenhörigkeitswillen der Bevölkerung leichtfertig gezogen wurden.

Staaten wie Russland berufen sich in diesen Konflikten auf die Geschichte und beharren auf der Rechtmäßigkeit vormaliger nationaler oder imperialer Staatsgrenzen. Große Teile der Staatsgemeinschaft dagegen berufen sich auf das auch völkerrechtlich verankerte Dogma der Unverletzlichkeit einmal gezogener Staatsgrenzen, mit dem der Status quo unabhängig von seiner moralischen Qualität geschützt wird. Hier prallen zwei starre Ideologien aufeinander, die Friedensbemühungen gleichermaßen erschweren (Wehner 2023). Diese ideologische Erstarrung steht auch im Palästina-Konflikt nachhaltigen Lösungen im Weg (zur Geschichte und Theorie von Territorialkonflikten aus herkömmlicher Perspektive s. z.B. Calvert 2004, Huth 1996).

Für den auf palästinensischem Territorium geschaffenen Staat Israel konnte es von Beginn an keine »richtige« und gerechte Grenze geben. Auch hier beriefen die Konfliktparteien sich – je nach Interessenlage – auf bestehende, voraufgegangene oder gar jahrtausendealte politische Landkarten, um die Forderung nach Grenzziehungen und -verschiebungen zu rechtfertigen. Aber bei all diesen Argumentationen herrschte moralische Beliebigkeit. Es wurde nicht erkennbar, wie Grenzverläufe sich ohne massive Verletzung legitimer Selbstbestimmungsrechte von Bürgern verändern ließen. Für alle künftige Politik in diesem Konflikt stellt sich daher die Frage, wie sich neue, moralisch überzeugendere Lösungsansätze finden und gestalten ließen.

Politische Sackgassen

Im bisherigen Konfliktverlauf standen zwei konkurrierende Ansätze zur territorialen Ordnung Palästinas im Vordergrund, die gleichermaßen in politische Sackgassen führten. In Teilen der Staatengemeinschaft und im Rahmen der UNO wurde seit den Siebzigerjahren immer wieder die so genannte Zwei-Staaten-Lösung als Friedensformel beschworen, die Teilung Palästinas also in zwei gleichermaßen eigenständige unabhängige Staaten. So alternativlos diese Formel lange erschien, war sie doch immer schwerer in konkrete Politik umsetzbar. Eine unheilvolle Rolle spielte hierbei die israelische Siedlungspolitik, die im besetzten Westjordanland eine immer verwickeltere Landkarte jüdischer und palästinensischer Siedlungsgebiete entstehen ließ. Dass sich in diese Landkarte ein einvernehmlich respektierter Grenzverlauf zwischen israelischem und palästinensischem Staatsgebiet einzeichnen ließe, wurde immer schwerer vorstellbar.

Der zweite, angesichts des Scheiterns der ersteren Idee eigentlich naheliegende Ansatz wäre natürlich, es am Ende doch mit einer Ein-Staat-Lösung zu versuchen, bei der Palästinenser und jüdische Israelis freiwillig und friedlich auf einem gemeinsamen Staatsgebiet zusammenleben.

Für eine solche Lösung hat der Philosoph Omri Boehm (Boehm 2020, 2021) ein inspirierendes Szenario entwickelt, das Szenario eines friedlichen gleichberechtigten Miteinanders in ethnischer, religiöser und kultureller Diversität bei weitreichender Eigenständigkeit der Volksgruppen. So einfach dies aber klingen mag, so zweifelhaft ist, dass ein solches Szenario sich in demokratischer Selbstbestimmung durchsetzen könnte. Es wundert daher nicht, dass Boehm selbst seinen Vorschlag schon im Titel als Utopie bezeichnet hat (Boehm 2020).

Die innerstaatliche Ordnung eines solchen jüdisch-palästinensischen Einheitsstaates könnte in der Tat nur dann nachhaltig sein, wenn sie von den betroffenen Bürgern selbst gewählt und gestaltet würde, statt von bestehenden Staatsführungen, eigenen und womöglich fremden, als fertiges Konstrukt verordnet zu werden. Nur unter solcher Voraussetzung ließe sich die Konfliktträchtigkeit und damit das Gewaltpotenzial des Konflikts auf ein politisch handhabbares Maß reduzieren. Eben hieran, am Prinzip der direkten Selbstbestimmung der Bürger über Staatsgrenzen, setzt daher der folgende Vorschlag an.

Überholte Dogmen der Territorialität

Da dieser Konflikt bei allen religiösen, kulturellen, ideologischen und auch sozialen Gegensätzlichkeiten dem Wesen nach doch ein Territorialkonflikt ist, sollte er vorrangig als solcher behandelt werden. Territorialkonflikte sind indes von allen politischen Konflikten die weitaus brisantesten. Den allermeisten Kriegen, großen wie kleinen, und auch vielen Bürgerkriegen lagen und liegen Territorialkonflikte zugrunde. Für die Kompromisslosigkeit und die damit verbundene hohe Gewaltbereitschaft in diesen Konflikten gibt es viele Gründe, aber die Hauptrollen spielen hierbei alte Ideologien, überalterte Staatsformen und ein obsoletes postmonarchistisches Staatsverständnis.

Aus monarchistischer Sicht war ein Staatsgebiet dem Wesen nach territoriales Eigentum von Monarchen. Ansinnen auf Änderungen von Staatsgrenzen wurden dementsprechend als illegitime Ansprüche auf Herausgabe rechtmäßigen Landeigentums gedeutet und bekämpft. Diese Einstellung zur Staatsgrenzenfrage wurde dem Wesen nach aber in nichtmonarchischen, also auch demokratischen Staaten beibehalten. Über eventuelle Preisgaben von Territorium wurde und wird demnach nicht nach moralischen Kriterien befunden, nicht danach, was im besten Interesse der betroffenen Bürger läge. Preisgabe von Territorium wird zumeist noch als nicht verhandelbare, nicht gewaltlos hinnehmbare politische Schmach empfunden. Dafür haben jüngst auch die Parteien im Ukrainekonflikt lange ein unrühmliches Beispiel gegeben (Wehner 2023). Dabei spielt sicher auch bei Bürgern die intuitive Vorstellung eine Rolle, ein größerer Staat sei immer auch ein stärkerer, wehrhafterer, wohlhabenderer und stabilerer. Auch demokratische Staaten haben kaum je ihr Heil bewusst in territorialer Konsolidierung gesucht. Nüchterne Analyse könnte aber genau dies in vielen Fällen nahelegen.

Zur Verhärtung in der Staatsgrenzenfrage trugen natürlich auch die Weltkriegstraumata erheblich bei. Eine Mehrheit der Staatengemeinschaft sah danach in Territorialstreitigkeiten eine politische Pandorabüchse, die möglichst dauerhaft verschlossen bleiben sollte. Vor diesem Hintergrund bildete sich das Dogma der Unverletzlichkeit bestehender Staatsgrenzen. Dieses unterschlug aber, wie viele bestehende Staatsgrenzen durch politische Willkürakte entstanden waren.

Einem flexibleren Umgang mit der Staatsgrenzenfrage steht schließlich auch die überkommene Vorstellung im Weg, dass ein staatliches Territorium immer nur von einem Staat genutzt werden kann, einem allzuständigen Staat nämlich, der auf seinem Territorium alle Staatsfunktionen zugleich ausübt, vom Geldwesen über Verteidigung bis hin zur Umverteilung, inneren Sicherheit und anderem. Dass dies nicht immer und überall so sein muss, dass also die politische Landkarte der Kernstaaten z.B. nicht mit der Landkarte der Währungsräume und der Organe der Landesverteidigung identisch sein muss, bleibt eine schwer zugängliche Vorstellung.

Vor diesem Hintergrund starrer, mit friedlichen Mitteln kaum veränderbarer Staatsgrenzen verharrten viele Grenzkonflikte in dauernder latenter Militanz, aber viele werden eben auch gewaltsam in Kriegen und Bürgerkriegen ausgetragen. Diese haben nach und nach die Dimension eines – von mir so bezeichneten – »schleichenden dritten Weltkriegs« angenommen. Zu einem gewissen Grad sind diese Konflikte zudem immer auch eine Gefahr für innerstaatliche Demokratie. Denn wenn Bürger, die eigentlich nicht in einem gemeinsamen Staat leben wollen, sich durch starre Staatsgrenzen eben hierzu gezwungen sehen, kann dies zumindest in Teilen der Bevölkerung zu starker Politik- und Staatsverdrossenheit führen.

In kaum einem Fall dürfte so absehbar gewesen sein wie im Palästina-Konflikt, dass mit den geschaffenen Staatsgrenzen die Saat für Radikalismus und Gewaltbereitschaft gesät war. Darüber waren sich nicht nur viele Politiker westlicher Staaten im Klaren, auch frühe Ideengeber des Zionismus hatten sich hierüber keine Illusionen gemacht (Boehm 2020, S. 48). Hier war von vornherein absehbar: Die Pandorabüchse wird nicht geschlossen bleiben, das Dogma der Unverletzlichkeit der Staatsgrenzen wird sich auch hier als Wunschdenken erweisen, auch hier kann es die Konflikte nicht lösen, sondern allenfalls temporär unterdrücken.

Umso drängender stellt sich die Frage, ob es nicht doch praktikable Verfahren für einen künftigen friedlichen Wandel der politischen Landkarte gibt; ob also die vermeintliche Pandorabüchse womöglich gar keine ist, auch nicht im Palästina-Konflikt, auch wenn dies nicht weniger als einen friedenspolitischen Paradigmenwechsel erfordern würde.

Langfristige Alternativen

Um Staatsgrenzen wird seit jeher gekämpft, weil politische Machthaber es so wollten. Aber gegen unliebsame Staatsgrenzen kämpfen nicht nur Machthaber, in vielen Fällen tun es betroffene Bürger selbst. Wenn Regeln für einen friedlichen Wandel der politischen Landkarte geschaffen werden sollen, stellt sich daher als Erstes die Frage, bei wem in Staatsgrenzenangelegenheiten die Entscheidungsgewalt liegen soll; ob also Regierungen – eigene oder fremde, demokratische oder autoritäre – hierüber entscheiden sollen oder die direkt betroffenen Bürger. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht.

Zumindest auf längere Sicht wäre der Frieden natürlich am sichersten, wenn die Bürger selbst über Grenzverläufe entschieden. In der jüngeren Geschichte hat es einige solche Fälle gegeben, Bürgerentscheide also über geplante oder geforderte Änderungen bestimmter Staatsgrenzen. Für keinen solchen Fall wurden aber Regeln mit dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit geschaffen. Kein solcher Fall konnte daher zu einem Präzedenzfall für ein kollektives Selbstbestimmungsrecht über Staatsgrenzen und Staatszugehörigkeiten werden, das der Friedenspolitik sichere Orientierung geben könnte. Ohne solche Orientierung aber bringen Friedensbemühungen immer wieder nur Ad-hoc-Lösungen hervor, die später neuen Unfrieden heraufbeschwören.

Direkte Selbstbestimmung über Staatsgrenzen ist von der Staatenwelt bisher nicht gewollt, auch die allermeisten Demokratien verweigern sich bisher dieser Dimension des demokratischen Prinzips. Kleine Schritte zur Öffnung für solche Selbstbestimmung hat es aber in der Staatengemeinschaft immerhin gegeben. Jedes geforderte und durchgeführte Referendum über Staatsgrenzen lässt den Gedanken vertrauter werden, dass solches Selbstbestimmungsrecht einmal Normalität werden könnte. Ereignisse wie die Referenden über die Unabhängigkeit Schottlands und über den Brexit und das verhinderte Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens lassen ahnen, dass dies keine Utopie bleiben muss. Solche Ereignisse zeigen zudem auch, wie gerade die Verwehrung oder Behinderung friedlicher Selbstbestimmung über Staatsgrenzen nationalistischen Stimmungen und völkischem Populismus den Boden bereiten kann.

Je weiter dieses Tabu eingerissen wird, desto realistischer wird damit die Vision einer allgemein anerkannten direkten Selbstbestimmung über Staatsgrenzen. Desto dringender muss dann aber auch ein praxisgerechtes Regelwerk für solche (vom Autor auch »politische Assoziationsfreiheit« genannte) demokratische Selbstbestimmung über Staatsgrenzen geschaffen werden.

Bei diesem Regelwerk geht es im Grunde um diese simple Ergänzung zum demokratischen Prinzip: Die Mehrheit entscheidet – auch in Sachen Staatsgrenzen.1

Wenn Bürger einem anderen Staat zugehören wollen und daher eine Sezession anstreben, müssen sie zunächst das gewünschte Sezessionsgebiet definieren. Dies könnte, müsste aber nicht das Territorium einer bestehenden Gebietskörperschaft sein. So könnte z.B. in einer Provinz zunächst ein Bürgerentscheid darüber abgehalten werden, ob das Sezessionsgebiet mit der Provinz identisch sein soll. Würde dies mit Mehrheit bestätigt, könnten dann die Modalitäten der Sezession konkretisiert werden. Danach könnte ein abschließender Bürgerentscheid über die Sezession erfolgen, einen Übertritt in einen anderen Staat also oder die Begründung eines unabhängigen eigenen Staates. Beides wäre in einer unerschöpflichen Vielfalt von Varianten denkbar.

Wie alle Grundregeln zur Staatsordnung müssten natürlich auch die Grundregeln der Selbstbestimmung über Staatsgrenzen durch umfassende Detailregeln ergänzt werden. Ein naheliegendes Ziel wäre dabei, die Veränderungsgeschwindigkeit der politischen Landkarte zu begrenzen. Dem würde z.B. eine Regel dienen, dass neu gezogene Staatsgrenzen erst nach Ablauf einer gewissen Mindestfrist erneut revidiert werden können. Notwendig wäre auch, Manipulationen von Mehrheitsverhältnissen – z.B. durch Vertreibung oder Verdrängung Andersdenkender – im Regelwerk vorzubeugen. Zu diesem Zweck könnte z.B. Expatriierten ein längerfristig fortdauerndes Wahlrecht in Staatsgrenzenfragen zugesprochen werden. Unter gewissen Bedingungen könnten für Bürgerentscheide über Staatsgrenzen auch qualifizierte Mehrheiten vorgeschrieben werden, beispielsweise um bei Sezessionen einer mutwilligen Verarmung wirtschaftlich benachteiligter Restregionen entgegenzuwirken. Solche Detailregelungen dürften aber nichts an dem allgemeinen Prinzip ändern, dass die Gestaltungsmacht über Staatsgrenzen und damit über die politische Landkarte unmittelbar bei den Bürgern liegt.

In einem späteren Entwicklungsstadium kann ein solches Regelwerk den Bürgern weitere Optionen eröffnen. In manchen Fällen würden Bürger, die sich prinzipiell den Austritt aus einem Staatsgebiet wünschen, doch manche Politikbereiche davon ausnehmen wollen. Sie könnten sich z.B. wünschen, nach einer Sezession mit ihrem vormaligen Staat weiter eine gemeinsame Währung zu unterhalten und womöglich auch gemeinsame Streitkräfte. Solche anspruchsvollen Arrangements wären am besten in neuen (vom Autor »neokratisch« genannten) Staatsordnungen in einem späteren Stadium der Demokratieentwicklung realisierbar. Aber schon in der Gegenwart könnten solche Konzepte zumindest die politische Phantasie inspirieren, auch und gerade im Palästina-Konflikt. Eine nach Politikbereichen differenzierte Selbstbestimmung könnte in diesem Konflikt allen Beteiligten die denkbar größte Freiheit und den denkbar sichersten Frieden bringen und nicht zuletzt den größtmöglichen Wohlstand.

Bei näherem Hinsehen wären im Fall Palästina die institutionellen Strukturen einer höher entwickelten Selbstbestimmung nicht einmal komplizierter als die jetzigen. Das zeigt sich am deutlichsten im von Israel besetzten und mehrheitlich von Palästinensern bewohnten Westjordanland. Dort sind für die Koexistenz von jüdischen Israelis und Palästinensern komplexe Strukturen geschaffen worden, in denen mache staatlichen Hoheitsrechte den palästinensischen Autonomiebehörden, andere dem Staat Israel zugeteilt sind. Diese Strukturen sind nicht weniger komplex, als sie sich aus Bürgerentscheiden über Staatsgrenzen und die kollektive Staatszugehörigkeit im obigen Sinne ergeben könnten. Eine friedliche Rückkehr zu übersichtlicheren Strukturen ist dort nicht mehr vorstellbar. Dort besteht nur noch die Wahl, alte komplexe Strukturen gewaltsam zu erhalten oder neue komplexe Strukturen durch Bürgerentscheide zu legitimieren. Dies ist die Wahl zwischen einem komplexen alten Regime des Schreckens und einem komplexen innovativen Frieden.

Was wäre, wenn?

Ein anerkanntes Selbstbestimmungsrecht über Staatsgrenzen würde die kollektive Erinnerung an die Gräuel vergangener Grenzkonflikte nicht auslöschen, aber es könnte sich doch auf den Geist territorialer Konflikte unmittelbar auswirken. Das gilt ganz besonders für den Palästina-Konflikt. Würden irgendwann beide Seiten dieses Selbstbestimmungsrecht anerkennen, würden sie einander damit ein prinzipielles Existenzrecht auf palästinensischem Territorium einräumen, und sie würden einander zusichern, Grenzen zukünftig nur noch auf der Basis von Bürgerentscheiden ändern zu wollen. So könnten beide Seiten darauf zählen: Es wird zwischen uns keinen Krieg um Grenzen mehr geben, keine Invasionen und keine Annexionen. Palästinenser und jüdische Israelis würden einander erstmals auf Augenhöhe und ohne Angst gegenüberstehen.

Wenn dieses Selbstbestimmungsrecht etabliert wäre, könnten die Bürger in jedem beliebigen Teil, in großen und kleinen und beliebig abgegrenzten Orten, Städten und Regionen Palästinas jederzeit regelkonforme Bürgerentscheide über ihre kollektive Staatszugehörigkeit abhalten. Wer Staatsgrenzen veränderte wollte, müsste nicht mehr zu den Waffen greifen, sie würden nur bei den betroffenen Bürgern dafür werben.

Durch Bürgerentscheide könnte die politische Landkarte Palästinas dann jede Form annehmen, die den Mehrheitswillen in seiner geographischen Verteilung abbildet. Daraus könnten Arrangements resultieren, wie sie Verfechtern einer Zwei-Staaten-Lösung im Groben vorschweben mögen, und auch eine Ein-Staat-Lösung ähnlich der von Omri Boehm skizzierten wäre nicht ausgeschlossen. Dies wären aber zwei sehr unwahrscheinliche aus einer großen Vielfalt von Alternativen. Zumindest theoretisch könnten sich auch mehr als zwei Staaten bilden (z.B. Israel, Gaza und Westjordanland), und jeder dieser Staaten könnte eine eigene oder eine gemeinschaftliche Währung haben und eigene oder gemeinschaftliche Streitkräfte. Auch weitere Politikressorts wie das Justiz-, Polizei-, Bildungs- oder Gesundheitswesen könnten theoretisch gemeinschaftlich betrieben werden.

Für Palästinenser wäre solche Teil-Autonomie nicht einmal ein Novum, da Formen von Teilautonomie in Palästinensergebieten des Westjordanlands aktuell schon praktiziert werden. Neu wäre aber, dass über das Ob und Wie solcher Teilautonomie nicht die Willkür einer Besatzungsmacht entschiede, sondern die Bürger selbst.

Exempel Westjordanland

Ein kollektives Selbstbestimmungsrecht im obigen Sinne könnte an der politischen Landkarte Palästinas vieles unverändert lassen. Im israelischen Staatsgebiet mit klarer jüdischer Mehrheit würden Bürgerentscheide die bestehenden Grenzen großenteils bestätigen. Das Gleiche gälte für die Gaza-Region mit ihrer fast ausschließlich palästinensischen Bevölkerung.

Umso größer wäre die Herausforderung im von Israel besetzten Westjordanland. Dort beträgt der jüdische Anteil an der Bevölkerung nur etwa ein Fünftel, und die palästinensische Mehrheit lebt dort größtenteils in teilautonomen Enklaven. Die schon auf den ersten Blick überwältigende Herausforderung wäre, aus dieser komplexen territorialen Konstellation heraus mögliche selbstbestimmte Teilungslinien zwischen jüdischem und palästinensischem Territorium zu eruieren.

Die palästinensische Mehrheit könnte natürlich zunächst ein Referendum über die Staatszugehörigkeit des gesamten Westjordanlandes initiieren. Daraus würde dann ein von Israel in Gänze losgelöstes Westjordanland hervorgehen. Ein solches Ergebnis wäre aber kurzlebig. Die Teilgebiete mit jüdischer Mehrheit könnten daraufhin eigene Bürgerentscheide über ihre Staatszugehörigkeit durchführen. Diese Entscheide würden dazu führen, dass diese Teilgebiete aus dem vorübergehend palästinensisch regierten Westjordanland sogleich wieder herausgelöst und in den Staat Israel eingegliedert würden. Dabei würde es sich mindestens teilweise um Enklaven handeln.

Eine in solchen Prozessen entstandene politische Landkarte würde die Geographie der regionalen Mehrheitsverhältnisse abbilden. Waren zuvor den Palästinensern im Westjordanland nur Enklaven vorbehalten gewesen, während Israel das weitaus größte Gebiet beherrschte, wären damit die Rollen getauscht. Die jüdische Minderheit müsste sich mit Teilgebieten begnügen, die – teils als Exklaven – insgesamt den weitaus kleineren Teil des Westjordanlands ausmachen. Nach israelischem Verständnis wäre dies ein bitterer Verlust, aber verloren wäre damit nur, worauf Israel ohnehin keinen friedlich durchsetzbaren Anspruch hatte. Gewonnen wäre im Gegenzug ein Frieden, in dem Juden und Palästinenser gemeinsam nach den Regeln demokratischer Selbstbestimmung über Staatsgrenzen handeln.

Man kann nicht erwarten, dass die Landkarte des Westjordanlands in solchem Prozess im ersten oder zweiten Anlauf eine dauerhafte Gestalt annähme. In weiteren Anläufen könnten jüdische Bürger z.B. Mehrheiten für die Zusammenlegung von Enklaven durch Schaffung von Verbindungskorridoren anstreben. Auch spontane freiwillige Umsiedlungsprozesse könnten die Mehrheitsverhältnisse in Teilgebieten verändern und damit weitere Grenzkorrekturen ermöglichen. Dies wären aber langfristige friedliche Prozesse. Zunächst einmal gälte daher: Der Weg ist das Ziel. Der Weg, das wäre eine offene Abfolge von Bürgerentscheiden über friedliche Grenzkorrekturen samt der damit verbundenen Lernprozesse.

In einem transparenten Verfahren veranstaltet, könnte ein solcher Prozess weit über Palästina hinaus zu einem innovativen Umgang mit der Staatsgrenzenfrage inspirieren.

Die Rolle des historischen Unrechts.

Das Konzept der direkten Selbstbestimmung über Staatsgrenzen ist unparteiisch. Dieses Konzept könnte in einen Verfassungsartikel z.B. mit folgender einleitender Formulierung eingehen:

„Die Bürger beliebiger Gebiete von (Staat xxxx) können Bürgerentscheide über ihre kollektive Staatszugehörigkeit abhalten. Die Ergebnisse dieser Entscheide sind für (Staat xxxx) bindend. Teilnahmeberechtigt sind die Bürger dort, wo sie ihren angestammten Wohnsitz haben. Weiteres regelt ein Gesetz.“

Auf den ersten Blick scheint solche Formulierung keine Konfliktparteien zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Im Palästinakonflikt birgt sie aber erheblichen politischen Sprengstoff. Über die Frage nämlich, wer wo seinen „angestammten“ Wohnsitz ist, kann dort erbittert gestritten werden. Israel könnte z.B. behaupten, dass jüdische Siedler, die seit Jahren im besetzten Westjordanland leben, eben da mittlerweile ihren angestammten Wohnsitz haben. Palästinenser könnten entgegenhalten, dass dort vielen der Ihrigen der angestammte Wohnsitz durch Vertreibung genommen wurde. Selbst wenn sie ein Wahlrecht zugezogener jüdischer Siedler großmütig anerkennen würden, könnten Palästinenser doch zumindest ein gleiches Wahlrecht für alle unfreiwillig aus dem Westjordanland Ausgesiedelten fordern, die dorthin zurückkehren wollen. Dies wäre moralisch schwerlich abweisbar.

Ein kollektives Selbstbestimmungsrecht in Sachen Staatszugehörigkeit eröffnet solche Perspektiven, aber im Palästinakonflikt gibt es weitere Erschwernisse. Da dieser Konflikt seit jeher mehr mit dem Blick in die belastete Vergangenheit ausgetragen wird als mit dem Blick nach vorn, stehen hier immer wieder die Fragen des historischen Unrechts im Vordergrund, die sich allein mit Bürgerentscheiden nicht entschärfen lassen.

Historisches Unrecht hat moralisch umso weniger Gewicht, je weiter das Unrecht in der Vergangenheit liegt und je weniger daher die Lebenden noch betroffen sind. Der Anspruch auf einen jüdischen Staat in Palästina wird aus erlittenem jüdischen Unrecht biblischer Zeiten hergeleitet, seine Anspruchsgegner sind aber Palästinenser der Gegenwart. Das moralische Ungenügen ist hier offenkundig.

Moralisch gestärkt wurde der Anspruch auf einen jüdischen Staat durch den Holocaust, aber auch dafür tragen gegenwärtige Palästinenser offensichtlich keine Verantwortung. Auch wenn also der Anspruch auf einen jüdischen Staat moralisch prinzipiell anzuerkennen ist, sind die Palästinenser doch nur durch Willkür und Zufall Adressaten dieses Anspruchs geworden.

Moralisch weit schlüssiger sind demgegenüber die palästinensischen Ansprüche gegen Israel, die aus dem historischen Unrecht der »Nakba«, der Vertreibungen und Enteignungen im Palästinakrieg 1947-1949, hergeleitet sind. Sie sind schlüssiger, weil Israel unleugbarer Verursacher dieses Unrechts ist und weil von dessen Folgen noch immer viele Lebende betroffen sind. Eine Verrechnung dieser Ansprüche mit dem von Juden erlittenen historischen Unrecht kann daher nicht plausibel sein. Somit verbleiben in diesem Konflikt nur den Palästinensern moralisch fundierte Ansprüche, und erster Adressat dieser Ansprüche ist Israel. Moralische Verantwortung tragen aber auch all jene Staaten, die den Anspruch auf einen jüdischen Staat auf palästinensischem Territorium unterstützt haben, allen voran führende wohlhabende Staaten des Westens.

Auch für palästinensische Ansprüche gilt aber zunehmend, dass eventuelle Wiedergutmachung größtenteils an Lebende geleistet würde, die selbst kein Leid und keinen Schaden erlitten haben. Damit verlieren diese Ansprüche moralisch und auch politisch immer mehr an Durchsetzungskraft.

Omri Boehm hat Juden und Palästinensern nahegelegt, das erlittene historische Unrecht möglichst zu vergessen (Boehm 2020, S. 51ff). Angesichts des unermesslichen Leids, das Palästinenser und auch Juden unter Berufung auf dieses Unrecht erlitten haben, kann dieser Rat nicht falsch sein. Vergessen heißt aber nicht schweigen. Leid nach und nach zu vergessen ist umso leichter, je intensiver es beredet wurde, auch unter politischen Konfliktparteien.

Um Verständigung und Versöhnung reifen zu lassen, kann solches Vergessen aber nicht genügen. In eine solche Politik muss zumeist auch mit symbolischer Währung eingezahlt werden, mit Gesten und Zeichen und vor allem mit Charisma. Da Charisma aber eine seltene und flüchtige Ressource ist, kann in Konflikten um Staatsgrenzen und damit verbundenes historisches Unrecht eine andere Ressource umso entscheidender sein, nämlich Geld. Im Fall Palästina ist dies sogar weithin anerkannt. Den Palästinensern wird seit langem, wenn auch in bescheidenem Umfang, finanzielle Hilfe für humanitäre und andere Zwecke gewährt. Aber selbst wenn die potenziellen Geberländer – zu denen neben westlichen Staaten maßgeblich auch Israel gehören müsste – sich über den Umfang und die Lastenverteilung einer solchen Hilfe einigen könnten, bliebe noch eine elementare Frage offen: Die Frage, welcher politischen Instanz die Zahlungen bedenkenlos anvertraut werden könnten, ohne dass missbräuchliche oder ineffiziente Verwendungen zu befürchten wären. Hierauf zeichnen sich im Palästinakonflikt bisher keine befriedigenden Antworten ab. Die Geberstaaten sollten in solchem Fall daher auch für neuartige Konzepte finanzieller Unterstützung offen sein.2

Doch nur eine Utopie?

Einerseits scheint alles ziemlich einfach. Für den hier skizzierten Weg zur Lösung des Palästina-Konflikts bedarf es Zweierlei: Anerkannter Regeln zur kollektiven Selbstbestimmung über Staatsgrenzen und plausibler Leitlinien für den Umgang mit historischem Unrecht.

Andererseits ließe sich schon dies nur mit einem wohl beispiellosen Maß an Mut, Hilfsbereitschaft und Weitblick erreichen, also nach einem historischen Bewusstseinswandel. Damit wären nicht nur Israel und die Palästinenser gefordert, sondern ein großer Teil der Staatengemeinschaft.

In der Summe mögen all diese Erfordernisse entmutigen. Dem hier skizzierten Lösungsweg stehen Ideologien, Staatsordnungen, das Völkerrecht und internationale und nationale Machtverhältnisse entgegen. Wer wollte es mit all dem aufnehmen? Natürlich wären Bürger, Politiker und bestehende politische Instanzen hiermit hoffnungslos überfordert. Insofern, könnte man meinen, müsse man sich doch weiter mit herkömmlichen Mitteln und Wegen und dementsprechend bescheideneren Zielen begnügen. Alles andere sei eine naive Utopie.

Die Geschichte hat indes gezeigt, dass es mit den herkömmlichen Mitteln keinen Frieden geben kann; dass also das Beharren auf alten Ideologien, alten Regeln, alter Politik und alten staatlichen Strukturen die Fortsetzung von Angst und Schrecken, Terror und Krieg mit sich brächte.

Für einen nachhaltigen Frieden braucht es daher eine veritable Zeitenwende. Zeitenwenden, das ist wahr, können Jahrhunderte auf sich warten lassen, aber sie können auch plötzlich und unerwartet kommen. Man sollte sich also, so gut es geht, intellektuell und politisch vorbereiten. Auch und gerade in Sachen Palästina.

Literatur

Boehm, O. (2020): Israel – eine Utopie. Berlin: Ullstein.

Boehm, O. (2021): Haifa Republic: A Democratic Future for Israel. New York: New York Review of Books.

Calvert, Peter (Hrsg.) (2004): Border and Territorial Disputes of the World. 4. Auflage, London: Harper.

Huth, Paul K. (1996): Standing Your Ground: Territorial Disputes and International Conflict. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Waters , T.W. (2020): Boxing Pandora: Rethinking Borders, States, and Secession in a Democratic World. New Haven: Yale University Press.

Wehner, B. (1999): Prämierung des Friedens. Alternativen zum „humanitären“ Krieg. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Wehner, B. (2019): Die politische Logik der Sezession. Zu einem neuen Paradigma der Friedenspolitik. Cham: Springer.

Wehner, B. (2020): Freedom, Peace, and Secession. New Dimensions of Democracy. Cham: Springer.

Wehner, B. (2023): Krieg um alte Ideologien. Die vergebene Zeitenwende im Ukraine-Konflikt. Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik 16(3), S. 161-172.

Anmerkung

Eine erweiterte englische Fassung dieses Beitrags findet sich auf der Homepage des Autors.

1 Ein Entwurf für ein solches Regelwerk wird in Wehner 2019, Kap. 2, und Wehner 2020, Kap. 5 in einen größeren Zusammenhang gestellt. Eine gestraffte Fassung wird auf meiner Homepage vorgestellt als Regelwerk für politische Assoziationsfreiheit. Ähnliche Überlegungen finden sich bei Waters 2020.

2 Der Autor hat für solche Fälle das Konzept einer so genannten Bürgergeldhilfe vorgeschlagen. Diese würde als laufende gleich hohe Zahlung an alle Bürger eines Empfängerstaats (bzw. einer Empfängerregion) gewährt (u.a. Wehner 1999). Im Fall Palästina würde dies bedeuten, dass allen Palästinensern in Gaza und im Westjordanland über zehn oder mehr Jahre hinweg ein laufender monatlicher, sinnvollerweise degressiv gestalteter Geldbetrag gezahlt würde. Bei solcher Art von Hilfe wäre die versöhnende Wirkung am denkbar breitesten und verlässlichsten angelegt. Dies spricht dafür, eine irgendwann zu zahlende Wiedergutmachung an die Palästinenser mindestens teilweise in Form einer Bürgergeldhilfe zu gewähren.

Zum Autor:

Burkhard Wehner, Volkswirt, Politologe und Romanautor, konzipiert und publiziert seit den Neunzigerjahren umfangreich zu den Themen Demokratieentwicklung, Friedenspolitik, Sozialstaat und anderen.

Er hat alternative, von ihm als neokratisch bezeichnete Modelle der Staatsorganisation entwickelt. Sein Gesamtkonzept wird in Reformforum Neopolis | Die Neokratie Plattform und den damit verbundenen Websites vorgestellt.