Partizipation statt Diskriminierung!

Zum Integrationsalltag türkeistämmiger MigrantInnen

von Corinna Hauswedell, Stephan Sielschott, Aygül Özkan, Haci-Halil Uslucan, Petra Wlecklik, Tilmann Kammler, Miltiadis Oulios und Yasemin Karakasoglu

Beilage zu Wissenschaft und Frieden 1/2011

Herausgegeben von der Informationsstelle Wissenschaft und Frieden

MigrantInnen im gleichen Boot mit den »Eingesessenen«?

Alltagserfahrungen blockierter und gelingender Teilhabe

von Corinna Hauswedell und Stephan Sielschott

Die öffentliche Debatte über Integration bewegte sich lange Zeit und in wiederkehrenden Wellen zwischen Ignoranz und Alarmismus und zeigte dabei gegenüber anderen Politikfeldern eine vergleichsweise hohe Reflexhaftigkeit und ein geringes Reflexionsniveau. »Brandsätze« materieller und verbaler Art waren meist schneller zur Hand als eine aufmerksame, die gleichberechtigte Teilhabe anvisierende Wahrnehmung und Begleitung der sich verändernden Lebenswirklichkeiten in »Einwanderungs-Deutschland«. Das Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahr 2000, das Zuwanderungsgesetz von 2005, die Integrationsgipfel und der Nationale Integrationsplan sowie die Islamkonferenzen ab 2006 kennzeichnen einen langen, holperigen Weg in neue politische Realitäten.

Immer noch sind Migration und Integration nicht nur hierzulande dankbare Themen für Populismus, für Feindbildproduktionen, Rassismus und für manifeste Gewalt. Das macht u.a. ihre Relevanz für eine friedenswissenschaftliche Zeitschrift aus und hat auch das vorliegende Dossier-Konzept inspiriert – Monate bevor Thilo Sarrazin uns die Kanäle füllte und im Überfluss Projektionsflächen bot für vorhandene Ängste und Irritationen auf Seiten der MigrantInnen und bei den »Alteingesessenen«.

Mindestens 20 Prozent der heute in Deutschland lebenden Menschen, rund 15,6 Millionen Kinder und Jugendliche, Eltern oder Großeltern haben Migrationserfahrungen. Zwar führt die Türkei die Liste der wichtigsten Herkunftsländer knapp vor den post-sowjetischen Ländern Osteuropas an, jedoch sind »nur« 2,9 Millionen Menschen bzw. weniger als 19 Prozent aller MigrantInnen türkischer Herkunft. Schon vor, jedoch erst recht »seit Sarrazin«, konzentrier(t)en sich die integrationspolitischen Debatten unverhältnismäßig stark auf Menschen türkischer bzw. arabischer Herkunft. Weitgehend unstrittig ist dabei, dass sich die Integration bzw. Partizipation vieler türkeistämmiger Menschen, auch im Vergleich zu anderen Herkunftsgruppen, bezüglich zentraler gesellschaftlicher Bereiche – Schule und Bildung, Erwerbstätigkeit, Politik, Medien etc. – defizitärer und problematischer gestaltet.

Weniger Einigkeit kennzeichnet jedoch die Auseinandersetzungen über Ursachen, Folgen und Problemlösungen. Der innerhalb der Mehrheitsgesellschaft hegemoniale Diskurs macht vorrangig die betroffenen MigrantInnen selbst für ihre Probleme verantwortlich, konfrontiert sie immer wieder mit dem Vorwurf, man schotte sich lieber in Parallelgesellschaften ab, anstatt sich zu integrieren, oder bestreitet gar ihre Integrationsfähigkeit. Kulturalistisch-religiöse Erklärungen, eine unsachgemäße Indienstnahme des Stigmas »muslimisch«, die Kontextualisierung von Terrorismusängsten prägen einen relevanten Ausschnitt dieser politischen und Medienagenda. Die als negativ gekennzeichneten Folgen gescheiterter Integration – Aggressionen und physische Gewalt, wirtschaftliche und finanzielle Belastungen, kulturelle Entfremdung und Degeneration usw. – werden vor allem mit Blick auf die Mehrheitsgesellschaft diskutiert, während die vorgeschlagenen Problemlösungen in der Regel bei den MigrantInnen ansetzen und vor allem auf Assimilation, Repression und Kontrolle fokussieren.

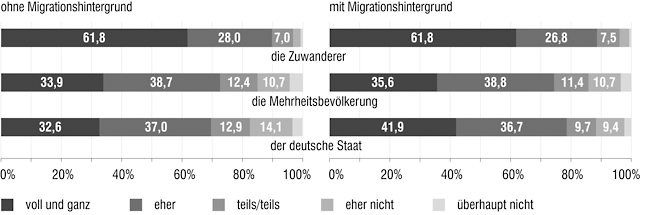

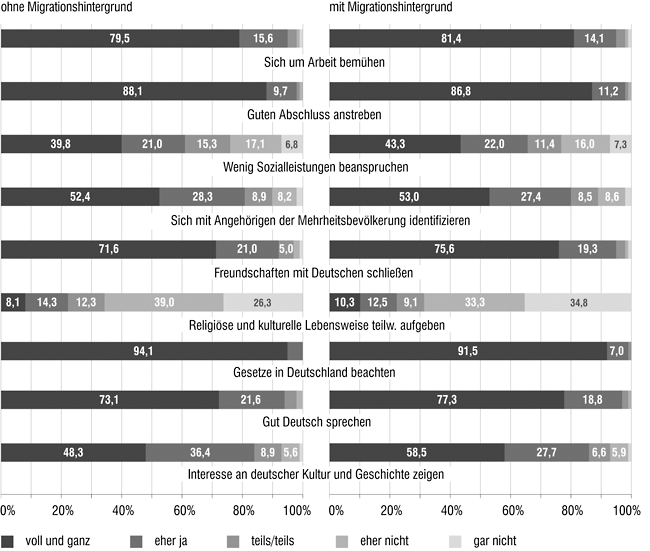

Dieser Diskurs übersieht oder verschleiert erstens, dass türkeistämmige MigrantInnen in zentralen gesellschaftlichen Feldern, in denen über die Verteilung ökonomischer, kultureller, sozialer und symbolischer Ressourcen und somit über Lebens- und Partizipationschancen entschieden wird, vielfach Opfer systematischer Diskriminierung oder struktureller Gewalt sind. Zweitens gerät häufig aus dem Blick, dass sich die Mehrheit der MigrantInnen trotz oder gerade wegen dieser Benachteiligungen um ein höheres Maß an Integration und Partizipation bemüht und in wichtigen Teilbereichen durchaus Erfolge zu verzeichnen sind. Zum Beispiel stellt das Jahresgutachten 2010 des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) fest, die Integration verlaufe im gesellschaftlichen Alltag weitgehend auf Erfolgskurs, und interessanterweise liegen die Einschätzungen von MigrantInnen und NichtmigrantInnen z.B. hinsichtlich der Integrationserwartungen an ZuwandererInnen oder der Zuschreibung von Verantwortlichkeiten für Integrationserfolge sehr nahe beieinander.1

Das vorliegende Dossier möchte diese blinden bzw. unterbelichteten Flecken der aktuellen integrationspolitischen Debatte beleuchten, indem es den Diskriminierungen gegenüber Menschen türkischer Herkunft auf der Mikroebene in drei zentralen Bereichen migrantischen Alltags – in der Arbeitswelt, in der Schule und in den Medien – nachspürt: Was behindert und blockiert Partizipation und wie sehen Mechanismen und Erfahrungen gelungener Integration aus? Wie wichtig sind Spracherwerb und frühe Bildungsangebote tatsächlich? Sind individuelle und institutionelle Formen der Anerkennung in der Schule probate Mittel gegen Identitätsbrüche und zur Gewaltprävention? Was behindert die Gleichstellungspolitik in Betrieben und Medien – Werte und Haltungen, falsche »Instrumente«? Was haben wir einem »entpolitisierten Multikulturalismus« entgegenzusetzen, wie stellen wir uns auf »Super-Diversity« ein?

Eine Grunderkenntnis scheint sich durch die vorliegenden Beiträge zu ziehen: Kulturelle bzw. ethnisch geprägte Identitäten werden im Zuge von zwei bis drei Einwanderer-Generationen zunehmend überlagert von den vorfindbaren sozioökonomischen Lebenswelten der Einwanderungsgesellschaft. Diese teilen die »Neudeutschen« mit den »Eingesessenen« der jeweiligen sozialen Schicht; das gilt sowohl und vor allem für die prekären Milieus der Unterschicht – denn MigrantInnen sind von der Umverteilung von unten nach oben besonders hart betroffen –, aber es gilt auch für die Lebenswelten der Mittelschicht bzw. für privilegiertere Kontexte. In keinem Land übrigens ist laut der neuesten PISA-Studie Bildungserfolg nach wie vor so abhängig von sozialer Herkunft wie in Deutschland. Entsprechend müssen auch Integrationskonzepte vor allem dort, also bei den sozioökonomischen Verhältnissen, ansetzen und nicht hauptsächlich bei der Behebung ethnisch skandalisierter Stigmata. „Niemand sollte der Vorstellung anhängen, eine Gesellschaft ohne MigrantInnen wäre bestens integriert“ (Miltiades Oulios).

Wir freuen uns, dass wir für dieses Dossier eine Reihe höchst qualifizierter Autorinnen und Autoren – Fachleute der Integrationsdebatte aus Politik und Wissenschaft – gewinnen konnten. Zu danken haben wir auch der Kollegin Lidwina Meyer von der Evangelischen Akademie Loccum für hilfreiche Anregungen bei der Beratung des Dossier-Konzeptes.

Anmerkungen

1) Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) (2010): Einwanderungsgesellschaft 2010. Jahresgutachten mit Integrationsbarometer.

Dr. Corinna Hauswedell ist Historikerin und leitet »Conflict Analysis and Dialogue« (CoAD) in Bonn; sie ist Mitherausgeberin des Friedensgutachtens und stellvertretende Vorsitzende von »Wissenschaft und Frieden«. Stephan Sielschott ist Diplom-Soziologe, M.A. Friedensforschung und Sicherheitspolitik, promoviert im DFG-Graduiertenkolleg »Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit« über das Framing medialer Stereotypisierungen und ist Redakteur der Zeitschrift »Wissenschaft und Frieden«.

„Unsere Gesellschaft ist schon lange nicht mehr homogen…“

Interview mit Aygül Özkan

Frau Ministerin, der Prozess der Integration und Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund kann als Zweibahnstraße beschrieben werden, auf der Aufnahmegesellschaft und MigrantInnen gleichermaßen aufeinander zu gehen müssen. Wie ist die diesbezügliche Realität aus Ihrer Sicht heute und was wäre künftig anzustreben, auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene? Welche Rolle sollten u.a. die Integrationsbeiräte spielen?

Integration ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der – um im Bild zu bleiben – nicht nur auf einer »Zweibahnstraße«, sondern am besten auf dem Marktplatz stattfinden sollte. An einem Ort, der ausreichend Platz für Interaktion bietet. Integration erfordert Anstrengungen und Engagement von allen Seiten und auf allen Ebenen: von Bund, Ländern und Kommunen, von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Die deutsche Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Kindergärten und Schulen sind die Orte, an denen unsere Gesellschaft zusammenwächst. Hier wird das Fundament für die Zusammengehörigkeit gelegt, hier werden die Weichen für den sozialen Aufstieg gestellt. Integration gelingt oder scheitert vielfach im Kleinen: im privaten Umfeld, im Verein, in der Elternversammlung, in der Nachbarschaft. Und da sind wir alle gefordert, jeder einzelne von uns. Wir brauchen Vertrauen ineinander, damit wir unsere Zukunft gemeinsam für unser Land gestalten können.

Erreicht ist die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund dann, wenn Menschen aus Zuwandererfamilien in allen Bereichen entsprechend ihrem Anteil in der Gesellschaft vertreten sind. Für eine Übergangszeit können auch die Integrationsbeiräte eine wichtige Rolle zur Vertretung von Zuwandererinteressen einnehmen. Langfristig gesehen setzen wir allerdings auf die Einbürgerung der Migrantinnen und Migranten. Die deutsche Staatsbürgerschaft ermöglicht ihnen die volle Teilhabe und die beste Voraussetzung zur Mitgestaltung.

Müssten neue politisch-normative Akzente eher auf Akzeptanz von Differenz (und ethnischer Vielfalt) oder auf Erreichung von (Chancen-) Gleichheit abzielen? Oder sehen Sie hier keinen Widerspruch? Sehen Sie einen neuen Bedarf für Initiativen zur erleichterten Migration (zirkuläre oder temporäre Migration, doppelte Staatsbürgerschaft etc.)?

Unsere Gesellschaft ist schon lange nicht mehr homogen – und war es bei genauer Betrachtung noch nie. Gesellschaftliche Vielfalt sollte in den Betrieben und Verwaltungen als Chance begriffen werden. So ist zum Beispiel die Mehrsprachigkeit, die die meisten Menschen mit Migrationshintergrund mitbringen, im Zeitalter der Globalisierung ein wertvolles Instrument, um neue Märkte oder Kundenkreise zu erschließen. Zudem sollte mit Blick auf den sich in vielen Bereichen abzeichnenden Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften das bisher oft brachliegende Fachkräftepotenzial bereits im Land lebender Zugewanderter gezielter erschlossen und für den Arbeitsmarkt verwertbar gemacht werden.

Wichtig ist, dass wir die Wirklichkeit anerkennen: Wir haben Einwanderer in unserem Land, ihre Kinder und Kindeskinder. Diese Menschen sind eine Chance für unser Land: Sie sind Kollegen und Wissenschaftler, sie sind Unternehmer und Künstler. Und wir werden angesichts des demografischen Wandels weitere Einwanderer brauchen.

Welche Instrumente in der Bildungspolitik haben sich bei gelungenen Integrationsbeispielen bewährt, welche nicht? Wo setzen Sie – zwischen frühkindlicher Erziehung und Hochschulzugang – die Hauptakzente und Prioritäten? Wie kann Schulung und Training der AusbilderInnen verbessert werden? Gibt es einen »niedersächsischen Weg«?

Bildung ist und bleibt der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. Damit einhergehend spielt das Beherrschen der deutschen Sprache die entscheidende Rolle. Wichtig ist es, frühzeitig anzusetzen. Sprachstandstest und Sprachförderung vor der Einschulung sind unverzichtbare Bausteine für den schulischen Erfolg aller Kinder. Ein bedeutsamer Ansatz in Niedersachsen ist darüber hinaus auch das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Insbesondere Kinder, in deren Familien kein Deutsch gesprochen wird, sind auf die sprachliche Förderung in der Kita angewiesen. Wir müssen Eltern mit Migrationshintergrund davon überzeugen, wie wichtig ein möglichst früher Kindergartenbesuch für den Bildungserfolg ihrer Kinder ist. Die Fachkräfte in den Kitas werden – zum Beispiel durch das Niedersächsische Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung – durch spezifische Schulungen in interkultureller Kompetenz fortgebildet.

Des Weiteren müssen wir im Bildungsbereich den jeweiligen Übergängen, zum Beispiel von der Kita in die Schule oder von der Schule in die Ausbildung, unsere besondere Aufmerksamkeit widmen. In Niedersachsen haben wir verschiedene Projekte ins Leben gerufen, die an diesen Stellen ansetzen, zum Beispiel das so genannte »Brückenjahr« für den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule und »Chancen nutzen – Perspektiven schaffen«, das durch gezielte Förderung die Ausbildungschancen von benachteiligten Jugendlichen mit Migrationshintergrund verbessern soll.

Welche Akzente würden Sie gern setzen beim Verzahnen von Bildungs- und Arbeitschancen? Was halten Sie von der These eines erstrebenswerten »Qualifikationsmix« von hoch- und niedrigqualifizierten MigrantInnen? Lassen sich etwa durch sozialpolitische Programme Ihres Hauses ressortübergreifende Förderstrukturen entwickeln (z.B. in Richtung beruflich spezifischer Sprachkompetenzen, Nachqualifizierung etc.)?

Bevor wir über weitere Förderstrukturen diskutieren, sollten wir die bereits bestehenden Förderansätze optimal einsetzen, um die angestrebten Ziele mit den Mitteln zu erreichen, die uns zur Verfügung stehen.

Die Diskussion über den Qualifikationsmix ist noch nicht abgeschlossen. Durch die Ausweitung von Aufgaben oder Qualifikationen, die Delegation von Verantwortung und die Einführung neuer Berufe werden sich die bestehenden Berufsbilder verändern. Sie sind die Antwort auf veränderte qualitative Ziele (mehr Qualität, berufliche Weiterentwicklung und besseres Arbeitsleben) und quantitativer Erfordernisse (Knappheit, Verteilungsprobleme und Kostenwirksamkeit). Die Nutzung dieser Option darf aber nicht dazu führen, dass Mitglieder der Aufnahmegesellschaft ihre Arbeit verlieren oder Einnahmeverluste erleiden. Bei den Einwanderern wiederum gilt es zu verhindern, dass sie nur die Lücken im Niedriglohnbereich füllen.

Für jede dieser Initiativen gilt, dass eine Unterstützung durch die betroffenen Fachorganisationen und die zuständigen staatlichen Stellen unverzichtbar ist. Initiativen für einen optimalen Qualifikationsmix müssen vom Bedarf geleitet sein und müssen überzeugend kommuniziert werden.

Aygül Özkan, geb.1971 in Hamburg; Studium der Rechtswissenschaften; seit 1998 Arbeit als Rechtsanwältin am Landgericht Hamburg; 1998-2010 Managerin bei der Deutschen Telekom AG und TNT Post Regioservice GmbH Hamburg; seit 2004 Mitglied der CDU; 2004-2008 Deputierte in der Behörde für Wirtschaft und Arbeit; seit 2008 Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft; bis 2010 Mitglied im Integrationsbeirat der Hansestadt. Seit dem 27. April 2010 Niedersächsische Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration. Das Interview führte Corinna Hauswedell.

„Das Fremde hat ja immer zwei Aspekte...“

Interview mit Haci-Halil Uslucan

Herr Uslucan, hat Angela Merkel Recht: Ist Multikulti gescheitert?

Wenn man kulturelle Vielfalt als wünschenswert erachtet, macht es keinen Sinn, von Scheitern zu sprechen. Es geht hier um einen andauernden Prozess, der in den letzten 40, 50 Jahren immer stärker in Fahrt gekommen ist. Ich denke, Frau Merkel hat etwas aufgenommen, was vorher auch andere, zum Beispiel türkeistämmige Autorinnen gesagt haben. Denken Sie beispielsweise an Bücher wie etwa die von Seyran Ates,1 die einen sehr engen, sehr eingeschränkten Gesellschaftsbegriff haben und teilweise dazu neigen, eigene negative Erfahrungen, Momente des Scheiterns in den eigenen Lebens- und Umwelten als ein gesellschaftliches Scheitern zu betrachten.

Seit August 2010 sind Sie Leiter des Zentrums für Türkeistudien in Essen, das seinen Namen erweitert hat und jetzt »Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung« heißt. Was genau verstehen Sie unter »Integration«?

In der Tat ist der Begriff der Integration vieldeutig und es gibt viele Verständnisse, auch Missverständnisse. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, Integration so zu verstehen, dass sich ein kleiner Teil in ein Großes und Ganzes einfügt, einfügen muss. Ich meine, bei Integration sollte es viel mehr um Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen, um Partizipationsmöglichkeiten gehen, aber auch darum, welche Teilhabehindernisse es gibt, welche Teilhabewünsche und möglicherweise auch Ablehnungen existieren.

Die Debatte um Integration kreist zu häufig um den Gedanken, es seien nur MigrantInnen, die sich integrieren wollen und sollen. Wenn man es vom Gegenbegriff her versteht, wird dagegen klarer, dass nicht nur MigrantInnen »desintegriert« sein können. Auch andere Bevölkerungsgruppen partizipieren nicht in vollem Umfang an allen gesellschaftlichen Ressourcen.

Mit welchen Forschungsfragen rund um das Thema »Integration« beschäftigt sich Ihre Institution prioritär? Wo sehen Sie zukünftig erhöhten Forschungsbedarf?

Forschungsbedarf sehe ich vor allem bezüglich alltagsrelevanter Fragen. Wir müssen uns stärker darum kümmern, die Alltags- und Lebenswelt von MigrantInnen besser auszuleuchten. Auch Bildungsfragen finde ich sehr wichtig, Fragen von Erziehung und Gewalt, Gewaltprävention. Es muss darum gehen, elterliche Erziehungskompetenzen zu stärken. Zum einen gilt es, verschiedene MigrantInnen mit ihren Schwierigkeiten und Stärken zu erforschen, also nicht nur türkeistämmige, sondern bspw. auch arabischstämmige oder russischsprachige ZuwandererInnen.

Wenn man das Zusammenleben als einen Akt versteht, der von allen gesellschaftlichen Gruppen abhängt, dann reicht es jedoch nicht aus, nur MigrantInnen zu erforschen. Wir wollen unseren Blick auch auf die Mehrheitsgesellschaft richten und auf Wahrnehmungen so genannter Anderer, Fremder aufmerksam machen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie das Bild von dem Anderen entsteht, um Wahrnehmungen auch ein Stück weit zu verändern.

Sie selbst forschen insbesondere auch zu psychosozialen Belastungen von Familien mit Migrationshintergrund sowie zu entwicklungspsychologischen Problemen von Kindern und Jugendlichen. Haben türkeistämmige Heranwachsende typischerweise andere Probleme als Kinder und Jugendliche aus deutschstämmigen Familien oder Familien anderer Herkunftsländer?

MigrantInnenkinder – und das gilt nicht nur für türkeistämmige Kinder – durchleben in der Regel eine intensivere Akkulturation als ihre Eltern. Schon die Unausweichlichkeit des schulischen Kontakts sorgt dafür, dass sie sich viel stärker verorten müssen, was bei ihren Eltern nicht zwangsläufig gegeben ist. Für viele Familien mit Migrationshintergrund gilt, dass die elterlichen Erwartungen einerseits und die öffentlichen Ansprüche andererseits nicht immer kompatibel sind.

Wenn die elterliche Erziehung beispielsweise eher auf die Vermittlung traditioneller Werte wie Gehorsam und Respekt abzielt, die Schule aber verstärkt Wert legt auf Selbstständigkeit und Kreativität, dann müssen Kinder vielmehr Balanceleistungen erbringen. Kinder aus MigrantInnenfamilien erfahren häufig so etwas wie eine Parentifizierung: Kinder werden Eltern ihrer Eltern, erbringen also Sozialisationsleistungen für ihre Eltern und übersetzen sowohl Sprache als auch Kultur. Hier entstehen tatsächlich spezifische Anforderungen und Belastungen für MigrantInnenkinder, die es in deutschstämmigen Familien so nicht gibt. Die deutsche Mutter muss ihr Kind nicht mit zum Arbeitsamt oder zum Frauenarzt nehmen, damit es dort übersetzt.

Thilo Sarrazin führt die seiner Meinung nach gescheiterte Integration türkeistämmiger Einwanderer in starkem Maße auf kulturelle und religiöse Ursachen zurück. Welche Bedeutung kommt dem Faktor Religion Ihren Erfahrungen nach zu, und welche anderen Variablen entscheiden über Integrationserfolg?

Sehr viele Studien belegen, dass es dem wirklichen Leben von MigrantInnen nicht gerecht wird, allein auf kulturelle oder religiöse Faktoren der Person selbst oder des Herkunftslandes zu fokussieren. Eine Expertise von Barbara Thiessen2 aus dem Jahr 2007 etwa zeigt, dass sich in Armut lebende muslimische Familien viel intensiver um ihre Kinder kümmern als Deutsche in ähnlichen Lebenslagen, nicht allerdings als die deutsche Mittelschicht. Man darf muslimische oder türkische Familien – die in der Regel ein deutlich geringeres Gehalt haben, deutlich häufiger in Armutsverhältnissen leben – nicht mit der typischen deutschen Mittelschichtfamilie vergleichen, denn abhängig von der Bildung und vom Einkommen können die Eltern zum Beispiel nachmittäglich kompensieren, was die Schule nicht leistet.

Generell wird dem Faktor Religion zu viel Bedeutung beigemessen, jedoch nur, wenn es um den Islam geht: Wenn ein deutscher Junge einen türkischen zusammenschlägt – was es ja auch gibt –, spricht man eher nicht davon, dass ein Christ einen Muslim zusammengeschlagen hat. Wenn aber ein arabischer Jugendlicher einen Deutschen verprügelt, dann ist häufig die Rede von einem muslimischen Gewalttäter.

Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die viel zitierte Studie des Kriminologen Christian Pfeiffer,3 der bei Jugendlichen einen engen kausalen Zusammenhang zwi- schen muslimischem Glauben und Gewaltbereitschaft sieht?

Was die »Pfeiffer-Studie« angeht, so wurde in der öffentlichen Debatte aus einem bloß statistischen Befund ein politischer Befund gemacht. Innerhalb der Studie liegen die Korrelationswerte bei den Variablen für das Ausmaß muslimischen Glaubens einerseits und die Gewaltbereitschaft anderseits bei ungefähr 0.2. Weil bei großen Stichproben jedoch fast jeder Unterschied signifikant wird, sagen diese Ergebnisse fast nichts aus. Wenn man die Korrelationsstärken in Effektstärken umrechnet, fallen die Effekte der Variable Religionszugehörigkeit deutlich geringer aus und haben nicht mehr das Gewicht, das ihnen in der öffentlichen Debatte – auch von Christian Pfeiffer selbst – zugeschrieben wurde. Als Sozialwissenschaftler finde ich es - gerade angesichts des politischen Diskurses – unverantwortlich, nicht darauf hinzuweisen, was statistische Signifikanz eigentlich bedeutet. Für die Medien war das natürlich ein gefundenes Fressen. Man hat rechte Vorurteile bedient nach dem Motto, »das haben wir schon immer geahnt, und jetzt sagt es einer wissenschaftlich hieb- und stichfest«.

Auch die Daten der »Pfeiffer-Studie« zeigen jedoch, dass beispielsweise Geschlecht im Vergleich zu Religion eine viel stärker gewalterklärende Variable ist, sowohl in Bezug auf Deutsche als auch bei Nicht-Deutschen. Jugendgewalt ist meistens Jungengewalt und nicht Gewalt von Türkeistämmigen, denn bei türkeistämmigen Mädchen sind keine so hohen Gewaltraten zu verzeichnen. Es kommt also darauf an, mehrere Variablen gleichzeitig zu berücksichtigen.

Verschiedene Studien sehen Islamophobie als drängendes gesellschaftliches Problem. Woher kommen die Ängste und der Hass gegenüber dem Fremden?

Das Fremde hat ja immer zwei Aspekte, ist dialektisch zu betrachten: Es ist auf der einen Seite ein neugierig machendes Faszinosum und auf der anderen Seite bedrohlich. Gegenwärtig ist das Moment der Bedrohung ungleich größer.

Entscheidend scheint mir zu sein, dass die negative Berichterstattung der Medien über den Islam in den letzten Jahren zugenommen hat. Bestimmte, meist negative Bilder vom Anderen – gegenwärtig vor allem gegenüber dem islamischen Raum oder islamischen Kulturen – werden unter Zuhilfenahme der Kontexte Terrorismus, Fundamentalismus und Krieg medial konstruiert. Wir haben lange Zeit den IRA-Terror in Irland nicht als christlichen Terrorismus gesehen, während man immer geneigt ist, von islamischem Terrorismus, fundamentalistisch motiviertem Terrorismus usw. zu reden. Psychologisch betrachtet, handelt es sich hier durchweg um mortalitätssaliente Themen, die unangenehme Gefühle wecken, weil sie an die eigene Sterblichkeit erinnern. Es ist ein Klima entstanden, in dem unterschwellig eine Abwehrhaltung aktiviert wird, sobald es um den Islam geht.

Wie beurteilen Sie den von der Bundesregierung initiierten »Integrationsgipfel«, in dessen Rahmen verschiedene gesellschaftliche Gruppen mit dem Anspruch zusammenkommen, Probleme der Integration zu lösen? Reichen Selbstverpflichtungen aus, um die Partizipation von MigrantInnen voran zu bringen?

Selbstverpflichtungen können ein wichtiger Schritt sein, sofern sie effizient und effektiv umgesetzt werden und es nicht bei Symbolpolitik bleibt. Was wir nicht brauchen, ist eine Alibipolitik, die 300 neue Maßnahmen präsentiert und dann sofort wieder zum Tagesgeschäft übergeht und meint, das Problem wäre damit gelöst.

Worauf es mir aber besonders ankommt und welches Signal vom Integrationsgipfel und auch von der Islamkonferenz ausgehen müsste, das ist eine reflexive Haltung.

Wünschenswert wäre, dass politische und mediale Akteure stärker darauf achten, welche Stimmungen durch die Verwendung bestimmter Vokabeln, bestimmter Metaphoriken erzeugt werden. Dabei kann von Sprache auch eine entspannende und entkrampfende Wirkung ausgehen. Ich glaube, es muss viel bewusster werden, dass jede/r Einzelne schon durch die Wahrnehmung des so genannten Anderen, des Fremden, mit zum Gelingen oder Scheitern der Integration beiträgt und dass Integration keine Aufgabe ist, an der nur MigrantInnen zu arbeiten haben. Das würde ich mir wünschen, nicht nur weil ich selbst einen Migrationshintergrund habe, sondern eher als ein Sozialwissenschaftler, der auch verantwortlich ist für die Konstruktionen sozialer Tatsachen. Denn wir konstruieren durch unsere Sprache soziale Tatsachen.

Das Jahresgutachten 2010 des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration stellt zuallererst fest, die Integration verlaufe im gesellschaftlichen Alltag weitgehend auf Erfolgskurs. Warum vermitteln die öffentlichen Debatten den gegenteiligen Eindruck?

Erst einmal stimme ich diesem Befund des Sachverständigenrats völlig zu. Im Alltag sind die Dinge längst nicht so dramatisch, wie sie medial skizziert und aufbereitet werden. Dann meine ich, dass es schon auch gut ist, über Beispiele gelungener Integration zu sprechen: Cem Özdemir, Fatih Akin oder Vural Öger, um einige prominente Namen zu nennen. Das alleine reicht jedoch bei weitem nicht aus, da man dieses Argument immer neutralisieren kann, indem man sagt, es handele sich hier um prominente Ausnahmen oder wie Thilo Sarrazin es formulierte: Auch der Januar hat mal einen warmen Tag und trotzdem ist der Januar ein kalter Monat.

Viel wichtiger ist deshalb aus meiner Sicht, auf Beispiele der vielen völlig unauffällig lebenden MigrantInnen hinzuweisen, die es trotz schwieriger Ausgangsbedingungen irgendwie schaffen, ihren Alltag zu bewältigen. Gelingende Integration vollzieht sich meistens in aller Stille und bleibt unsichtbar, weil ihre ProtagonistInnen nicht auffallen, nicht durch Gewalttaten, aber auch nicht durch Höchstleistungen. Über die Normalität migrantischen Alltags zu sprechen, würde die Diskussion entkrampfen – auf allen Seiten.

Anmerkungen

1) Gemeint ist insbesondere das Buch »Der Multikulti-Irrtum: Wie wir in Deutschland besser zusammen leben können« von Seyran Ates aus dem Jahr 2008 (Anmerkung der Redaktion).

2) Gemeint ist die Studie »Muslimische Familien in Deutschland: Alltagserfahrungen, Konflikte, Ressourcen« von Barbara Thiessen aus dem Jahr 2007 (A.d.R.).

3) Gemeint ist die Studie »Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt« von Dirk Baier, Christian Pfeiffer, Julia Simonson und Susann Rabold aus dem Jahr 2009 (A.d.R.).

Haci-Halil Uslucan ist seit August 2010 wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Türkeistudien und Integrationsforschung in Essen sowie Professor für Moderne Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen. Das Interview führte Stephan Sielschott.

Konsequente Gleichstellungspolitik

– ein Beitrag zu mehr Demokratie und Gerechtigkeit

von Petra Wlecklik

Anonyme Bewerbungen: NRW geht mit gutem Beispiel voran

Auch wenn Maßnahmen gegen Diskriminierung seit Jahren auf vielen Ebenen verschlafen wurden, das Arbeitsministerium in Nordrhein-Westfalen geht jetzt neue Wege: Es nimmt nur noch anonyme Bewerbungen an. Persönliche Angaben wie Name, Alter, Familienstand, Geschlecht oder auch Nationalität werden der Personalabteilung vorenthalten, und auch das klassische Bewerbungsfoto bekommt im ersten Schritt niemand auf den Tisch. Das Bundesfamilienministerium startete ein ähnliches Projekt, an dem vor allem privatwirtschaftliche Unternehmen teilnehmen. Es ist zunächst einmal auf ein Jahr angesetzt.

Initiiert wurde der Modellversuch von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Bei den Firmen handelt es sich um die Deutsche Post, die Deutsche Telekom, das Kosmetikunternehmen L’Oréal, den Geschenkdienstleister Mydays und den Konsumgüterkonzern Procter & Gamble. Endlich also ein Beispiel, das struktureller Diskriminierung vorzubeugen versucht. In der Vergangenheit gab es einige Initiativen. Diese sind jedoch meist auf der appellativen Ebene geblieben. Das heißt, bis heute lässt sich Ungleichbehandlung und Diskriminierung feststellen.

Dass bei gleicher Qualifikation der oder die deutsche BewerberIn dem oder der ausländischen vorgezogen wird, will allerdings niemand zugeben, ist jedoch immer häufiger der Fall. Eine Studie des Instituts zur Zukunft der Arbeit von 2010 zeigt, dass die Chance, zum Gespräch eingeladen zu werden, bei BewerberInnen mit nicht-deutschen Namen um 14 Prozent sinkt – bei kleineren Betrieben sogar um 24 Prozent. Es sind meist Klein- und Mittelbetriebe, die BewerberInnen mit einem nicht deutschen Namen zu Vorstellungsgesprächen erst gar nicht einladen. Jugendliche mit türkischen oder islamischen Namen waren von dieser Art struktureller Diskriminierung überdurchschnittlich häufig betroffen.

Diese Tatsachen sind jedoch nicht auf böse Absichten der Verantwortlichen zurückzuführen, sondern es liegt vielmehr ein System von struktureller Diskriminierung vor, das sich kontinuierlich entwickelt hat und bis zum heutigen Tage äußerst stabil ist. Es gibt Regeln, Normen, Routinen, Einstellungen und Verhaltensmuster in Institutionen, die teilweise sogar zunächst neutral erscheinen. Sie sind jedoch in gesellschaftliche und betriebliche Strukturen eingebettet, die zu einer ungleichen Behandlung von bestimmten Gruppen führen. Das wird gerne verschwiegen. Die daraus entstehende Aufteilung, die ethnische und geschlechtliche Spaltung der Arbeitsmärkte, wird stillschweigend zur Kenntnis genommen, die systematische Ausgrenzung akzeptiert.

Diese Schieflage in der Verteilung der Arbeit wird als Normalität hingenommen. Von Chancengleichheit kann nicht die Rede sein. Im Gegenteil, bestimmte Arbeitsverhältnisse und Beschäftigungsfelder bleiben für bestimmte Gruppen verschlossen. Nun gibt es eine Reihe von Erklärungen für diese Schieflage: historische, kulturelle, sprachliche, qualifikatorische. Wenn aber nach Jahrzehnten – trotz aller feststellbaren Veränderungen – nach wie vor eine systematisch zu nennende Ungleichbehandlung vorliegt, dann kann dies eindeutig nicht allein am Verhalten bzw. den (fehlenden) Voraussetzungen der diskriminierten Gruppe liegen.

„Wenn jahrzehntelang ein Ungleichheitszustand stillschweigend akzeptiert wird, wenn sich kaum jemand um die ungleichen Chancen beim Zugang zu Arbeit, in der Einstellungspraxis kümmert, dann ist eine strukturelle Schlussfolgerung berechtigt, die da lautet: In unserer Gesellschaft herrscht eine stillschweigende Anerkennung ungleicher Chancen und ungleicher Bedingungen vor. Ungleichheit dominiert als akzeptiertes gesellschaftliches Prinzip über Vorstellungen praktischer Solidarität, denn jegliche Ungleichheit geht auf Kosten einer Gruppe, während die andere profitiert.“ (Brüggemann/Riehle, 2000, S.12)

Selbst ein guter Schulabschluss führt nicht zum Ausbildungsplatz

Fatal wirken sich diese Haltungen vor allem für Jugendliche aus. Der überwiegende Teil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund absolviert die Hauptschule und hat so bereits einen schlechteren Start. Der Abbau von Ausbildungsplätzen (nicht nur in der Metallindustrie) verschärft die Konkurrenz unter Jugendlichen mit einem höheren Schulabschluss auf dem Ausbildungsmarkt und lässt die jungen Menschen mit Migrationshintergrund oft chancenlos zurück. So hatten von Jugendlichen mit Hauptschulabschluss 62 Prozent der SchülerInnen ohne Migrationshintergrund innerhalb eines Jahres einen Ausbildungsplatz. Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund waren es dagegen nur 42 Prozent. Bei den SchülerInnen mit Realschulabschluss fanden 74 Prozent der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund einen Ausbildungsplatz innerhalb eines Jahres, aber nur 55 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2010).

Die Hürden für Jugendliche mit Migrationshintergrund an der ersten Schwelle zwischen Schule und Ausbildung haben zur Folge, dass sie häufig ohne Berufsabschluss bleiben. Jugendliche ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss werden auf das Übergangssystem zwischen Schule und Beruf verwiesen, wo sie jedoch keine voll qualifizierende Ausbildung absolvieren können. So werden gesellschaftliche Zukunftschancen verschenkt und Ressourcen verschwendet. Individuelle Resignation, Perspektivlosigkeit und soziale Ausgrenzung werden gefördert.

Ohne Berufsabschluss keine existenzsichernde Arbeit

Jeder elfte Jugendliche ohne Migrationshintergrund hatte 2008 keinen beruflichen Abschluss. Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund war fast jeder dritte ohne beruflichen Abschluss. So ist es nicht verwunderlich, dass Menschen mit Migrationshintergrund doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind wie Menschen ohne Migrationshintergrund. Sie sind deutlich seltener erwerbstätig als die Vergleichsgruppe (64,8 Prozent gegenüber 75,8 Prozent), wobei die Frauenerwerbsquote noch niedriger ist (52,3 Prozent gegenüber 68,8 Prozent). Die Erwerbsquoten bei der Gruppe mit türkischem Hintergrund sind besonders niedrig. Des Weiteren üben Menschen mit Migrationshintergrund doppelt so häufig gering qualifizierte Tätigkeiten aus wie Einheimische (46,6 Prozent gegenüber 24,9 Prozent) und sind häufig in fachfremden Arbeitsbereichen sowie in prekären Beschäftigungsverhältnissen anzutreffen (Dörre/Holst, 2010, S.38).

Ihre Beteiligung an beruflicher Weiterbildung ist im direkten Vergleich nicht einmal halb so hoch (Teilnahmequote bei Nicht-Deutschen von 13 Prozent und weniger; bei Deutschen ca. 26 Prozent, bei Personen mit ausländischem Lebenshintergrund: 19 Prozent).

In der Öffentlichkeit wird meist nur die »fehlende Ausbildungsfähigkeit durch schlechte Schulleistungen« oder die »mangelnde Qualifizierung« angeführt. Leistungen eignen sich aber besonders gut, um den betrieblichen Ausschluss nach außen zu legitimieren. Unternehmen und ihre Verbände machen von dieser Deutungsressource ausreichend Gebrauch. Vor diesem Hintergrund liegt jedoch das Integrationsproblem primär bei den Betrieben und Verwaltungen und nicht bei der fehlenden Integrationsfähigkeit. Auch wenn mit der anonymen Bewerbung nicht alle Defizite beseitigt werden, können die Chancen auf ein Vorstellungsgespräch durchaus gesteigert werden, was den BewerberInnen erst die Möglichkeit einräumt, ihre Sprachfähigkeiten und Fertigkeiten darzustellen (IG Metall Ressort Migration, 2010, S.1). Dieses strukturelle Defizit wurde bisher gar nicht oder nur halbherzig angegangen.

»Nationaler Integrationsplan« – ein erster Schritt zur nachholenden Integrationspolitik

2007 wurde unter Leitung der Bundesregierung der »Nationale Integrationsplan« (NIP) verabschiedet. Er beinhaltet zehn integrationsrelevante Themenfelder, u. a. frühkindliche Förderung, Bildung, Arbeitsmarkt, Medien, ehrenamtliches Engagement und Sport. Mehr als 376 Akteure und Organisationen aus Bund, Ländern, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, Gewerkschaften und MigrantInnenselbstorganisationen engagierten sich in Arbeitsgruppen und verpflichteten sich zur Umsetzung.

Auch wenn die Grundstruktur des NIP nicht mehr als eine appellative Ideensammlung ist, bildet er eine nötige und hilfreiche Plattform für die weitere Arbeit. Das ist allerdings nach mehr als 40 Jahren »defensiver Erkenntnisverweigerung« und verfehlter Integrationspolitik mehr als notwendig. Das Bekenntnis, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und es demnach eine systematische Politik, die diese Realität anerkennt und gestaltet, geben muss, ist von großer Bedeutung. Vorbehalte und Vorurteile im Hinblick auf Ungleichbehandlung und Diskriminierung werden erwähnt. Jedoch sind in dem Plan keine verbindlichen und konkreten Lösungsansätze zur Beseitigung der strukturellen Ungleichbehandlung erkennbar. Die Maßnahmen richten sich mehr auf den Einzelnen als auf die Veränderung der strukturellen Bedingungen.

Wie bereits im »Integrationsbericht« (2009), vor allem aber auch auf dem 4. »Integrationsgipfel« (2010) deutlich wurde, sind kaum messbare Fortschritte erzielt worden. Vor allem in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt gibt es einen dringenden Handlungsbedarf. So soll der NIP bis 2011 zu einem »Nationalen Aktionsplan« (NAP) mit konkreten, verbindlichen und überprüfbaren Zielvorgaben weiterentwickelt werden (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2010, S.2). Es bleibt abzuwarten, ob die bestehende strukturelle Diskriminierung wahrgenommen wird und ob die VertreterInnen der AG bereit sind, diese Verhältnisse zu ändern.

Betriebsfrieden contra Gleichstellung?

Die vielfältigen gewerkschaftlichen und betrieblichen Veranstaltungen, die im Zwischenbericht 2009 des Deutschen Gewerkschaftbundes veröffentlicht wurden, machen deutlich, dass der NIP auch für die Gewerkschaften neue und andere Türen aufgestoßen hat. Es ist allerdings auch hier festzustellen, dass die strukturelle Diskriminierung und Ungleichbehandlung in der betrieblichen Praxis konsequenter auf die Tagesordnung gesetzt werden muss. Die verantwortlichen Betriebsräte müssen beraten und geschult werden, um diese herausfordernde und nicht immer konfliktfreie Arbeit zu gestalten.

Obwohl es ausreichende Instrumentarien wie das Betriebsverfassungsgesetz, betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen gibt, mit denen eine diskriminierungsfreie Personal- und Unternehmenspolitik und nachhaltige Integration entwickelt werden könnten, bleiben diese Instrumente häufig ungenutzt. Auch die ersten ansatzweise geführten Debatten zum Thema »Interkulturelle Gleichstellungspolitik« wurden aus unterschiedlichsten Gründen nicht weiterverfolgt (Proll, 2010). Die angebotenen zentralen und regionalen Seminare zur »Umsetzung des Allgemeines Gleichstellungsgesetzes« wurden kaum wahrgenommen.

Wie ist das möglich? Offenbar gibt es sehr unterschiedliche Begriffe von »Normalität«, hinter denen sich weitgehend anerkannte Muster von Ungleichbehandlung verbergen. Es ist wie ein Arrangement, „in dem die Elemente genau zusammen passen: Die einen halten die Verhältnisse für normal, weil sie keine Ungleichbehandlung erkennen (wollen), die anderen erkennen Ungleichbehandlung, halten sie aber (noch) nicht für veränderbar, sondern eher für normal. Diese Konstellation behindert Veränderungen, befördert auf allen Seiten ein Darüber-Hinwegsehen.“ (Brüggemann/Riehle, 2000, S.20 ff.). Dieses System ist äußerst stabil und lebendig. Die so geschaffene Stabilität entsteht zum einen aus einem »Bei uns machen wir das immer so!«, also einem informellen sozialen Kodex des betrieblichen Zusammenlebens, der den Beschäftigten Verhaltenssicherheit im betrieblichen Alltag bietet. Zum anderen basiert die Stabilität auf einer zentralen Regel, dem »Leistungsprinzip«. Mit dem Leistungsprinzip lassen sich Ungleichheiten im Betrieb objektiv und neutral begründen, sie werden legitim. Ausländische Beschäftigte leisten ihre Arbeit in den unteren Lohngruppen, weil sie eben über weniger sprachliche Fähigkeiten, Qualifikationen usw. verfügen.

So kann das Leistungsprinzip Diskriminierung sachlich begründen und zugleich das »Gleichheitsprinzip« verteidigen: Jedem werden schließlich dieselben Chancen zuerkannt; wer sie nicht realisiert, ist selber schuld. Diskriminierung wird unter diesen Umständen schwer nachweisbar. Dieses Arrangement sichert darüber hinaus auch den Betriebsfrieden, denn es verwandelt Ungleichbehandlung in normale und alltägliche Gegebenheiten. Betriebsräte versuchen bestimmte Konflikte zu vermeiden – aber wenn wir etwas verändern wollen, geht es nicht ohne Konflikte!

Nachahmenswerte Beispiele

Trotz der oben beschriebenen Tendenzen gibt es Akteure in den Betrieben, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, sich für Gleichbehandlung einzusetzen. Die IG Metall hat bereits 1996 eine Musterbetriebsvereinbarung für die Bekämpfung und Beseitigung von Diskriminierung vorgelegt. Einige Betriebe haben diese auch übernommen. Auf Grundlage einer solchen Betriebsvereinbarung werden bei ThyssenKrupp Steel in Duisburg-Hamborn seit 2001 »Kulturmittler« ausgebildet (ThyssenKrupp, 2008, S.44ff.): Gewerkschaftliche Vertrauensleute, Betriebsräte und andere Interessierte nutzen ihre erworbenen Kompetenzen, um betriebliche Konflikte zu erkennen und zu bearbeiten, für andere Kulturen zu sensibilisieren, aber auch um Aufklärung und Widerstand zu leisten gegen Gruppierungen wie Pro NRW und andere rechte Populisten.

In Seminaren zur betrieblichen Umsetzung des NIP, die wir seit 2008 als IG Metall Ressort Migration in Kooperation mit den Bezirken und Verwaltungsstellen durchführen, versuchen wir die o. g. Themen voranzutreiben. BetriebsrätInnen, Jugendausbildungsvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen sollen für die strukturelle Diskriminierung und Ungleichbehandlung im Betrieb sensibilisiert werden. Sie sollen möglichst offen und ungezwungen über die betriebliche Praxis, die Befürchtungen und Konflikte sprechen. Bestehende Instrumente wie der »IG Metall Tarifvertrag zu Qualifizierung«, der »Tarifvertrag zur Förderung von Ausbildungsfähigkeit in NRW« (2008) und die Betriebsvereinbarung von Porsche bilden eine Grundlage in den Seminaren. Auch über rechtliche und finanzielle Möglichkeiten und Projekte wie »Deutsch am Arbeitsplatz« wird informiert.

Eine passgenaue Weiterbildung im Betrieb ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Aufgrund der arbeitsorganisatorischen Veränderungen im Betrieb wird das Thema Sprache, Kommunikation und Zertifizierung immer wichtiger. So wurde bei der HDW in Kiel in Zusammenarbeit mit dem Verein Passage e. V. ein fachbezogener Deutschkurs für Schweißer durchgeführt.

Die Gründung des paritätisch besetzten Ausschusses »Migration, Integration und Gleichstellung« der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg (2010) zur Förderung von Chancengleichheit bildet eine weitere konkrete Möglichkeit, das Thema diskriminierungsfreie Personalpolitik zu entwickeln.

Auch die Projektgruppe Integration bei Bosch in Feuerbach (2010) und der Integrationsbeauftragte des Betriebsrates (§ 80.3 BetrVG) setzen sich zum Ziel, die Potenziale zu wecken und zu nutzen, die Integration in der Ausbildung und im Erwerbsleben voranzutreiben und z. B. Hochqualifizierte mit Migrationshintergrund zu unterstützen. Ein wichtiges Thema dabei ist auch, die Entwicklungschancen im Hinblick auf die Qualifikation und Führungsaufgaben von MigrantInnen zu berücksichtigen und zu verbessern.

Auch wenn es noch viele ungeklärte Fragen gibt, sollten diese Beispiele ermutigen, der Ungleichbehandlung und Diskriminierung zu begegnen. Ein erster Schritt wäre es, die Verhältnisse und Strukturen so zu sehen, wie sie sind. Das erfordert Klarheit für Daten und Fakten. Eine systematische Bestandsaufnahme, ein betrieblicher Gleichstellungsbericht, der den Betriebsräten eine solide Grundlage bietet, wäre hilfreich. Denn solange Diskriminierung eine Glaubensfrage oder subjektive Meinung ist, solange werden wir in die Fallen der Vermutung und Zuschreibung treten. Es braucht aber auch Mut und einen langen Atem, um bestehende Bündnisse und betriebliche Arrangements aufzukündigen – vor allem auch dann, wenn man nicht der oder die Betroffene ist. Und es handelt sich nicht um Politik »für die anderen«, sondern um eine Politik der gemeinsamen Verantwortung. Es ist eine Politik im Sinne der Gerechtigkeit von allen hier lebenden Menschen und ein Beitrag zu mehr Demokratie.

Literatur

Antidiskriminierungsstelle des Bundes: www.antidiskriminierungsstelle.de.

Brüggemann, Beate / Riehle, Rainer (2000): Alltägliche Fremdenfeindlichkeit im Betrieb und gewerkschaftliche Politik, Berlin/Freiburg.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2010): Konzept zum Dialogforum: Arbeitsmarkt und Erwerbsleben, Berlin.

Bundesregierung (2007): Der nationale Integrationsplan, Berlin.

DGB Bundesvorstand (2008): Partizipation statt Ausgrenzung.1. Zwischenbericht zur Umsetzung des Nationalen Integrationsplans. Handlungsfelder und Aktivitäten gewerkschaftlicher Integrationspolitik.

Dörre, Klaus / Holst, Hajo (2010): Einschätzungen und Forschungsstand Prekarität, in: IG Metall Vorstand – Arbeitskreis Arbeitspolitik und Arbeitsforschung: Beiträge zur Arbeitspolitik und Arbeitsforschung. Frankfurt a. M.

Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen Abt. Bildung und Kultur (2001): Unterschiede wahrnehmen und Gemeinsamkeiten stärken, Düsseldorf.

IG Metall Ressort Migration (2007): Migrationspolitisches Positions- und Arbeitspapier. Frankfurt a. M.

IG Metall Ressort Migration (2010): Mehr Fairness und Chancengerechtigkeit. Frankfurt a. M.

IG Metall Vorstand (2008): Nationaler Integrationsplan, in: Zeitschrift IG Migration, 11. Ausgabe. Frankfurt a. M.

IG Metall Vorstand (2009): Zukünftige Migrationsarbeit in Betrieb und Gesellschaft, in: Zeitschrift IG Migration,14. Ausgabe. Frankfurt a. M.

Institut zur Zukunft der Arbeit (2010): Ethnische Diskriminierung am Arbeitsmarkt: Studie belegt Nachteile für Bewerber mit türkischen Namen, Bonn.

Passage GmbH. Koordinierungsstelle berufsbezogenes Deutsch (2009): »Jetzt habe ich verstanden!«, Hamburg.

Proll, Juan (2010): Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die Situation der MigrantInnen und Migranten in deutschen Betrieben, in: Website Migration-Integration-Diversity (MID) der Heinrich Böll Stiftung.

Siebenhüter, Sandra (2010): Neue Spaltungslinien am Arbeitsmarkt. MigrantInnen in Leiharbeit, Neuburg (Forschungsvorhaben der Otto Brenner Stiftung).

ThyssenKrupp Magazin (1/2008): Die Kulturdolmetscher, Duisburg.

Vorstand und Gesamtbetriebsrat der Thyssen Stahl AG (1996): Betriebsvereinbarung zur Förderung der Gleichbehandlung aller ausländischen und deutschen Belegschaftsmitglieder, Duisburg.

Wlecklik, Petra (2010): Migrantinnen in der Arbeitswelt, in: Schwitzer, Helga (Hrsg.): aktiv kompetent mittendrin. Frauenbilder in der Arbeitswelt, Hamburg.

Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V.(2010): Mit Recht zu Qualifizierung und Arbeit, Düsseldorf.

Petra Wlecklik, geboren 1960, gelernte Industriekauffrau, Politologin, Supervisorin, hauptamtlich Beschäftigte bei der IG Metall seit 1993, seit 4 Jahren im Ressort Migration, davor in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, arbeitet z. Zt. im Dialogforum 3 Arbeitsmarkt zur Weiterentwicklung des Nationalen Aktionsplans mit. Motto: „Unterschiede wahrnehmen und Gemeinsamkeiten stärken!“ Werte, die ihr Kraft geben: Gleichbehandlung und Gerechtigkeit.

Anerkennung durch Lebensweltbezug!

Eine Interventionsstudie gegen Gewalt an Schulen

von Tilmann Kammler

Der vorliegende Artikel präsentiert die zentralen Ergebnisse einer Studie, die zwischen 2008 und 2010 im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs »Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit« der Universitäten Bielefeld und Marburg durchgeführt wurde. An einer hessischen Gesamtschule, die im Haupt- und Realschulzweig einen MigrantInnenanteil von 40 Prozent – darunter besonders viele türkeistämmige MigrantInnen – aufweist, wurde im Rahmen dieser Studie ein Hip-Hop-Projekt durchgeführt, das darauf abzielte, den SchülerInnen Anerkennung zukommen zu lassen, um damit eine Stärkung ihres Selbstkonzepts sowie ein Absinken der Gewaltrate zu erreichen.

Die Ausgangssituation: Anerkennungsdefizite und Gewalt

In den 1980er Jahren, so der Schulleiter, bezeichnete man die für diese Studie herangezogene Schule unter Alteingesessenen herabsetzend als »Türkenschule«. Ein Großteil der deutschen Eltern schickte seine Kinder auf andere Schulen. Um dieser Tendenz entgegen zu wirken, entwickelten die Schulleitung und das Kollegium nach und nach ein ausdrücklich multikulturelles Schulprofil. Ab 1986 wurde ein »Europaschulprogramm« eingeführt, 1990 gründete man den »Circle of International Partnerschools«, seit 1996 ist die Schule eine anerkannte »UNESCO-Projekt-Schule« und im Jahr 2006 führte man für den Haupt- und Realschulbereich die »gebundene Ganztagsschule« ein. Die SchülerInnenzahl ist von 500 im Jahr 1984 auf heute über 1.500 gestiegen. Gleichwohl ist auch diese Schule – trotz ihrer insgesamt positiven Entwicklung – weder konflikt- noch gewaltfrei.

Um den Einfluss institutioneller und sozioemotionaler Anerkennungsdefizite auf die Gewalttätigkeit der SchülerInnen an dieser Schule zu untersuchen, wurde zunächst mit 533 SchülerInnen eine Befragung durchgeführt. Hierdurch konnte ermittelt werden, welche von Eltern, LehrerInnen und MitschülerInnen gezeigten Verhaltensweisen SchülerInnen als Ausdruck verweigerter Anerkennung auffassen: Wenn SchülerInnen bspw. das Gefühl haben, herabsetzend oder gleichgültig behandelt zu werden, empfinden sie dies als Feindseligkeit ihnen gegenüber. Haben sie den Eindruck, das Lernen habe mit der Wirklichkeit wenig zu tun, so fühlen sie sich in ihren Weltzugängen negiert, während das Gefühl, über Regeln im Schulalltag nicht mitbestimmen zu können, Ohnmachtsgefühle und Aggressionen provoziert.

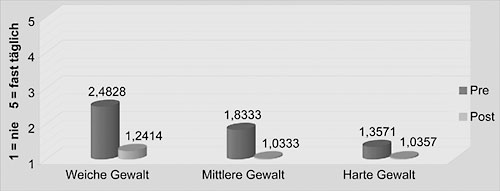

Gewalt innerhalb der Experimentalgruppe (Pre-Post)

Die Befragung zeigte außerdem, dass mangelnde institutionelle Anerkennung das Selbstkonzept der SchülerInnen schwächt. Die Betroffenen entwickeln etwa das Gefühl, unendlich viel lernen zu können, ohne den Ansprüchen der Schule gerecht zu werden, oder haben den Eindruck, weniger als alle anderen leisten zu können, und beteiligen sich aus Angst, etwas Falsches zu sagen, nicht mehr am Unterricht. Schließlich strahlt diese Unsicherheit im Schulalltag und darüber hinaus auf die ganze Persönlichkeit und das Selbstwertgefühl sowie die Sozialbeziehungen aus. Eindeutige statistische Belege fanden sich zudem dafür, dass SchülerInnen mit negativem Selbstkonzept relativ häufig gewalttätig werden und darüber hinaus ihr Interesse am Kontakt mit aggressiven Peer-Groups wächst. Auch das Klassenklima leidet nachweislich unter einer mangelnden institutionellen Anerkennung – Konkurrenz, Desintegration und mangelnder Zusammenhalt sind die Folge.

Mit Blick auf die untersuchte Schule ist jedoch zu beachten, dass mangelnde institutionelle Anerkennung und Desintegrationstendenzen hier – im Verhältnis etwa zur Vergleichsstichprobe der Forschungsgruppe Schulevaluation (N = 6.000) – noch relativ schwach ausgeprägt sind (vgl. Forschungsgruppe Schulevaluation, 1998). An anderen Schulen dürften die erwähnten Probleme also noch weitaus gravierender ausfallen.

Restriktive Interventionen und ihre negativen Folgen

Wenn die Ursachen für schulische Gewalt in der öffentlichen Diskussion thematisiert werden, geht es oftmals darum, Ursachen- und Verantwortungszuschreibungen an verschiedene Akteure und Umstände zu formulieren. Der Einfluss schwieriger familiärer Umstände auf eine problematische Sozialisation des Kindes ist wissenschaftlich gut belegt und unumstritten (vgl. etwa Mantell, 1972, S.46, u. Ettrich/Ettrich, 2006, S.66). Da die Schule auf diese schulexternen Bedingungen kaum Einfluss nehmen kann, stellt sich die Frage, welchen Spielraum sie überhaupt hat, um auf das Sozialverhalten der SchülerInnen positiv einzuwirken.

Zum Teil prägen Vorschläge die öffentliche Diskussion sowie die schulische Praxis, nach denen man insbesondere SchulverweigererInnen mit Härte und Konsequenz jede Anerkennung entziehen und sie durch Strafen maßregeln soll. Mit Hafeneger lässt sich sagen, dass die Debatte über abweichendes Verhalten von Jugendlichen von einem »neokonservativen Empörungsdiskurs« flankiert wird, in dessen Verlauf immer wieder empfohlen wird, auf angebliche Fehl- und Problementwicklungen der jungen Generation mit Missachtung, Verachtung und Nichtanerkennung zu reagieren (vgl. Hafeneger, 2009, S.40). Restriktive Interventionskonzepte befürworten in diesem Sinne tendenziell ein System der totalen Kontrolle auf Schulhöfen.

Ein in den USA durchgeführtes Interventionskonzept empfiehlt bspw. die Einrichtung eines Schulethos/Kodex im Rahmen einer »Null-Toleranz-Politik« gegenüber Abweichungen, vermehrte Überwachung und umfassende Beaufsichtigung der SchülerInnen durch LehrerInnen und Peer-MediatorInnen während der gesamtem Schulzeit sowie eine enge Zusammenarbeit mit den Strafbehörden und der Polizei (vgl. Scheithauer et al. 2003, S.172). Evaluationen mit 2.000 SchülerInnen ergaben jedoch, dass in Folge dieser restriktiven Maßnahmen zwar eine Minderung der offen ausgetragenen Gewalt, gleichzeitig aber ein Anstieg der Drangsalierungen, der Desintegration und der verbal rassistischen Viktimisierung einsetzte, die Konflikte letztlich also nicht reduziert, sondern verlagert und verschärft wurden (vgl. ebd., S.173).

Die Notwendigkeit der Anerkennung individueller Lebensweltbezüge

Viele LehrerInnen arbeiten tagtäglich daran, SchülerInnen mit Verhaltensauffälligkeiten und aus schwierigen sozialen Verhältnissen Wertschätzung und Anerkennung zuteil werden zu lassen, sie zu motivieren, ihnen Mut zuzusprechen und die Schule für sie zu einem Ort der Selbstentfaltung zu machen. Der Wert dieser Bemühungen kann mit Blick auf die Anerkennungstheorie von Axel Honneth plausibilisiert werden: Wenn SchülerInnen von ihren FreundInnen, LehrerInnen und Familien sozioemotionale und institutionelle Anerkennung entgegengebracht wird, bauen sie in der Folge Selbstvertrauen und Selbstwert auf und werden so dauerhaft befähigt, neue Herausforderungen anzugehen (vgl. Honneth, 1992, S.157). Fehlen ihnen diese alltäglichen Stabilisierungsmomente, so kann Gewalt in Stresssituationen zum Mittel werden, die verletzte Identität zu reparieren (vgl. Anhut/Heitmeyer, 2005, S.81).

Ein Problem ist dabei, dass der institutionelle Rahmen der Schule Ausgrenzungserfahrungen und Anerkennungsdefizite quasi vorprogrammiert, da Wertschätzung hier in der Regel nach verengten Maßstäben verteilt wird. Die besondere Anerkennung der leistungsstarken SchülerInnen und ihrer bildungsnahen habituellen Verhaltensweisen erzeugt eine Herabsetzung von SchülerInnen aus anderen Herkunftsmilieus und -schichten, die eigene feldspezifische Kapitalien im sozialen Vergleich als minderwertig empfinden. Dies hat zur Folge, dass SchülerInnen, deren primärer Habitus eine große Distanz zum schulisch geforderten und belohnten Habitus aufweist, besondere Anerkennung brauchen (vgl. Helsper et al., 2005, S.201).

Im Rahmen der eingangs erwähnten Befragung wurde deshalb erhoben, welche von Eltern, LehrerInnen und MitschülerInnen gezeigten Verhaltensweisen SchülerInnen als Ausdruck gezeigter Anerkennung empfinden: Wenn SchülerInnen bspw. das Gefühl haben, dass ihre LehrerInnen lernschwächere SchülerInnen fördern anstatt sie zu bestrafen, empfinden sie dies genauso als Zeichen der Anerkennung, wie wenn im Unterricht neben den Schulbüchern andere hilfreiche Lern- und Übungsmaterialien genutzt werden. Besonders wichtig ist es für SchülerInnen, eine Vertrauensbasis zu LehrerInnen zu haben und mit ihnen auch über persönliche Probleme sprechen zu können. Des Weiteren brauchen SchülerInnen das Gefühl, dass der Unterrichtsinhalt eine unmittelbare Bedeutung für ihr Leben außerhalb der Schule hat sowie Möglichkeiten der Mitbestimmung und der Interessenvertretung bietet.

Ein Hip-Hop-Projekt als Anerkennungsintervention

Konzeptionell war die auf den Ergebnissen der Befragung beruhende Interventionsstudie darauf ausgerichtet, 33 SchülerInnen einer Experimentalgruppe sechs Monate lang gezielt Anerkennung auf institutioneller Ebene zukommen zu lassen und damit eine Stärkung ihres Selbstkonzepts sowie ein Absinken der Gewaltrate zu erreichen. Die 33 TeilnehmerInnen des Projekts wurden zufällig aus einer Gruppe von 100 interessierten SchülerInnen ausgewählt. Dabei wurden der Experimental- und der Kontrollgruppe gleich viele gewalttätige SchülerInnen zugewiesen. Die Hälfte der SchülerInnen der Experimentalgruppe stammte aus Einwanderungsfamilien, wobei 30 Prozent der TeilnehmerInnen einen türkischen Migrationshintergrund hatten.

Aus den Ergebnissen der Befragung wurden konkrete Handlungsdirektiven abgeleitet, die den Umgang mit den 33 SchülerInnen des Interventionsprojekts anleiteten. Außerdem orientierte sich das Projekt an den Erfahrungen anderer Interventionsprojekte. Im Zuge einer Evaluation solcher Projekte fiel auf, dass insbesondere diejenigen Konzepte erfolgreich waren, welche auf einen stärkeren Lebensweltbezug des Schulalltags abzielten und implizite Belohnungssysteme – auch für leistungsschwächere SchülerInnen – etablierten. Angestrebt wurde im Rahmen des Interventionsprojekts deshalb, über implizite Belohnungssysteme Anerkennung zu generieren und darüber eine Integration in die Schulgemeinde zu fördern. Hierfür musste sichergestellt werden, dass die SchülerInnen während der Intervention Anerkennung und Bewunderung für eine Fähigkeit bekommen, mit der sie sich voll identifizieren können.

Zu Beginn des Projekts wurden die SchülerInnen zu ihren Musikpräferenzen befragt, um hieraus gezielt eine Maßnahme abzuleiten, welche die Interessen und Fähigkeiten der SchülerInnen anerkennt. Es stellte sich heraus, dass mit abnehmendem schulischen Erfolg die Vorliebe für Hip-Hop steigt. Dies kann damit erklärt werden, dass sich benachteiligt fühlende Jugendliche mit der Sprache des Hip-Hop häufig eine Möglichkeit finden, ihren Gefühlen sowohl des Ausgegrenztseins und der Verletztheit als auch des Wunsches nach Respekt und Anerkennung Ausdruck zu verleihen (vgl. Pape, 2001).

Im Rahmen des Schulprojekts arbeiteten im Anschluss 33 SchülerInnen sechs Monate lang gemeinsam daran, ein umfassendes Hip-Hop-Live-Programm auf die Beine zu stellen und ein Abschlusskonzert auszurichten, bei dem alle SchülerInnen einen funktionalen Beitrag leisten und über den Applaus der gesamten Schulgemeinde Anerkennung und Respekt ernten sollten. Dieses Angebot wurde den SchülerInnen im Rahmen des regulären Kunst- und Werken-Unterrichts gemacht, damit sie die Maßnahme als Ausdruck einer strukturellen Anerkennung durch die Schulleitung bzw. die Schule auffassen konnten. Für die Umsetzung ließen sich der Deutsche Beatbox-Vize-Champ von 2006, ein Hip-Hop-Tanztrainer und ein Musikproduzent gewinnen.

Während des Projekts entwarfen die SchülerInnen Graffiti und gestalteten damit einen 50m2 großen Bühnenhintergrund. Musikalisch interessierte SchülerInnen schrieben Reime für Hip-Hop-Songs und übten Beatbox-Techniken, technisch interessierte TeilnehmerInnen lernten, wie man mit Musiksoftware Beats programmiert, während andere eher sportlich interessierte SchülerInnen Tanzchoreographien für die von den RapperInnen entwickelten Lieder einübten. Auch die Planung und Organisation des Abschlusskonzerts wurde von den SchülerInnen selbst durchgeführt. Während des offen gestalteten Projektunterrichts konnten die TeilnehmerInnen selbst bestimmen, was sie zu welcher Zeit erarbeiteten. Zudem wurden die SchülerInnen über den Projektunterricht hinaus betreut, was sich in Form von Nachhilfe, Unterstützung bei familiären Schwierigkeiten und Vermittlung bzw. Interessenvertretung bei Konflikten mit LehrerInnen manifestierte.

Evaluation des Hip-Hop-Projekts

Im Ergebnis gelang es den musikalisch begeisterten SchülerInnen, zusammen mit dem Musikproduzenten 13 Songs zu komponieren, diese als CD in einem Tonstudio aufzunehmen und erfolgreich auf einem Abschlusskonzert zu präsentieren (vgl. das Photo auf der Titelseite dieses Dossiers). Das Konzert bot sowohl den LehrerInnen als auch den Eltern Anlass zu Freude und auch Stolz, da die Leistungen der SchülerInnen die in sie gesetzten Erwartungen weit übertrafen.

Auch die SchülerInnen waren von ihrem eigenen Erfolg überrascht. Eine türkeistämmige Schülerin fasste ihre Eindrücke wie folgt zusammen: „Aber, bei diesem Hip-Hop-Projekt, weil da alle unterschiedlichen Menschen dabei waren, verschiedene Nationalitäten – ich dachte, es wird nichts klappen. Ich so: Ach, können wir jetzt schon vergessen – die werden sich noch hier alle kaputt schlagen und so. Aber, jetzt haben wir uns alle kennengelernt. Wir haben gut zusammengehalten, obwohl es am Anfang ein bisschen stressig war, aber eigentlich hat es bis jetzt sehr gut geklappt. Ich bin immer noch geschockt, dass diese ganzen Leute auch zusammenhalten können, wenn die wollen.“

Durch standardisierte Befragungen vor, während und nach dem Projekt sowie ausführliche Interviews mit den SchülerInnen konnte dokumentiert werden, dass die angestrebte Umsetzung der Maßnahme erzielt wurde und welche Effekte die Intervention hatte. Nach Beendigung des Projekts wurden daher die Veränderungsraten der Experimental- und der Kontrollgruppe miteinander verglichen. Mit Blick auf die Experimentalgruppe stellte sich heraus, dass sich die Werte der institutionellen Anerkennung (SchülerInnenorientierung, emotionales Interesse, anti-autoritäres-Verhalten, Lebensweltbezug etc.), des akademischen und sozioemotionalen Selbstkonzepts (Sozialbeziehungen, Selbstwertgefühl, Leistungsattributierung, Schulangst) sowie der Anerkennung unter MitschülerInnen (Kohäsion, Solidarität) massiv erhöhten und die Bindung der SchülerInnen an aggressive Peer-Groups, das Ausmaß sozialer Etikettierungen und der Desintegrationstendenzen signifikant abnahmen, während in der Kontrollgruppe keine Veränderungen zu beobachten waren. Besonders auffällig waren die Veränderungen des Ausmaßes der Gewalttätigkeit innerhalb der Experimentalgruppe (vgl. Abb. 1, S.):

Sowohl weiche als auch mittlere und harte Formen der Gewalt wurden nicht nur signifikant weniger ausgeübt, sondern nahezu komplett eingedämmt. Als weiche Gewaltformen galten hier Klassenclownerien und Streiche spielen, bspw. das Ärgern und Hänseln von MitschülerInnen, Beleidigungen und Unterrichtsstörungen. Die Kategorie der mittleren Gewalt umfasste Sachbeschädigungen, Prügeleien und Mobbing, während unter harter Gewalt Raub, Erpressungen und schwere Körperverletzungen verstanden wurden.

In Folge der Intervention können somit drei elementare Feststellungen getroffen werden:

Erstens ist der Handlungsspielraum der Schule groß genug, um negative Einflüsse gesellschaftlichen Wandels zumindest stark abzumildern. Anstatt Gewalt allein durch schulexterne Faktoren zu erklären, muss vielmehr ein Zusammenhang zwischen den institutionellen Anerkennungsbilanzen und dem Gewaltverhalten der Schüler angenommen werden.

Zweitens sind Integrationsbemühungen von LehrerInnen, die mehr als reine Wissensvermittlung betreiben und auf die individuellen Lernvoraussetzungen und kulturellen Lebenswelten ihrer SchülerInnen respektvoll eingehen, eine zentrale Vorbedingung für einen konstruktiven Schulalltag und eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen.

Drittens ist davon auszugehen, dass eine Fokussierung auf soziale Zwangsmechanismen und die Negierung individueller Weltzugänge – als Gegenpol gezeigter Anerkennung – Probleme der Desintegration und Gewalt nicht behebt, sondern vielmehr mit verursacht. Hingegen ist die Öffnung der Institution Schule für die Lebenswelten der SchülerInnen ein notwendiges und geeignetes Mittel, um insbesondere SchülerInnen aus unterprivilegierten Schichten und Milieus zu stärken und das Schulklima insgesamt zu verbessern.

Literatur

Anhut, Reimund / Heitmeyer, Wilhelm (2005): Desintegration, Anerkennungsbilanzen und die Rolle sozialer Vergleichsprozesse, in: Heitmeyer, Wilhelm / Imbusch, Peter (Hrsg.): Integrationspotentiale einer modernen Gesellschaft. Wiesbaden: VS Verlag, S.75-100.

Ettrich, Christine / Ettrich, Klaus U. (2006): Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche. Heidelberg: Springer.

Forschungsgruppe Schulevaluation (1998): Gewalt als soziales Problem in Schulen. Opladen: Leske & Budrich.

Hafeneger, Benno (2009): Aktuelle Situation der Kinder- und Jugendarbeit – ein Kommentar zur aktuellen Datenlage. In: Lindner, Werner (Hrsg.): Kinder und Jugendarbeit wirkt. Wiesbaden: VS Verlag, S.37-50.

Helsper, Werner / Sandring, Sabine / Wiezorek, Christine (2005): Anerkennung in pädagogischen Beziehungen – Ein Problemaufriss. In: Heitmeyer, Wilhelm / Imbusch, Peter (Hrsg.): Integrationspotentiale einer modernen Gesellschaft. Wiesbaden: VS Verlag, S.179-206.

Honneth, Axel (1992): Kampf um Anerkennung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag.

Mantell, David (1972): Familie und Aggression. Zur Einübung von Gewalt und Gewaltlosigkeit. Eine empirische Untersuchung. Frankfurt a. M.: Fischer.

Pape, Winfried (2001): Jugend, Jugendkulturen, Jugendszenen und Musik – die Fortsetzung. In: Phleps, Thomas (Hrsg.): Populäre Musik im kulturwissenschaftlichen Diskurs II. Beiträge zur Popularmusikforschung. Bd. 27/28. Karben: Coda, S.233-252.

Scheithauer, Herbert / Hayer, Tobias / Petermann, Franz (2003): Bullying unter Schülern. Göttingen: Hogrefe.

Tilmann Kammler ist Stipendiat des DFG-Graduiertenkollegs »Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit« der Universitäten Bielefeld und Marburg.

Fallen der Vielfalt

MigrantInnen, Medien und ihre MacherInnen

von Miltiadis Oulios

Wir befinden uns im Jahre 2010 nach Christi Geburt. Ganz Deutschland befindet sich im Sarrazin-Fieber! Ganz Deutschland? Nein, ein von unbeugsamen Kosmopoliten bevölkertes Territorium im Reich der Medien leistet tapfer Widerstand. Die neuerliche Konjunktur des Salon-Rassismus kann ihm nichts anhaben. Die Rede ist von den Sendungen »Deutschland sucht den Superstar« und »Popstars«. Während in den Politmagazinen des deutschen TV unter der Überschrift „Özil hui, Ali Pfui“ nach dem Motto „Welche Zuwanderer brauchen wir?“ diskutiert wird, bewegt die Menschen im Paralleluniversum Casting-Show eine ganz andere, nicht minder weltbewegende Frage: „Schafft es Esra in die Band?“. Die Eltern der Kandidatinnen dürfen in die Kamera sagen, wie stolz sie auf ihre Mädchen sind und dabei ist egal, wie schlecht sie deutsch sprechen.

Der Erfolg solcher Formate liegt unter anti-rassistischen Gesichtspunkten darin begründet, dass die ins Auge springende »Vielfalt« nicht als solche thematisiert wird bzw. nicht mit einem pädagogisch anmutenden Auftrag daherkommt. Allzu nervtötend von »Vielfalt« zu sprechen, macht nämlich Menschen erst zu »Fremden«. Es gibt für uns nichts Zwiespältigeres als Situationen, in denen wir unser Gesicht, unseren Namen oder sonst etwas hinhalten sollen, um »Vielfalt« darzustellen, weil wir in diesem Moment zum »Anderen« werden, obwohl wir schon längst das »Normale« sind.

Selbst wenn man Casting-Shows albern oder langweilig findet – was sie richtig machen, hat die Autorin der Berliner tageszeitung (taz) Gabriele Dietze vor zwei Jahren mit dem schönen Wort von der »emotionalen Staatsbürgerschaft« beschrieben, welche diese Shows verleihen. Jugendlichen aus Einwanderungsfamilien werde diese zwar „auf der Ebene der Ausländergesetze, Fremdenfeindlichkeit und des Unterklassenstatus“ (Dietze, 2008) oft verweigert, in den Casting-Shows aber können sie sich ganz normal als ein Teil Deutschlands fühlen. Sehr viele der TeilnehmerInnen kommen aus Einwanderungsfamilien. Nicht nur, dass sich in diesem Kontext niemand darüber aufregt. Sie haben in diesen Shows das Gefühl, als Individuen aufgrund ihrer künstlerischen Fähigkeiten fair beurteilt zu werden und etwas schaffen zu können. Dass »Deutschlands Superstar« Merzad Marashi heißt, ist in einem Land, in dem in den 1990er Jahren noch Häuser von EinwandererInnen und Flüchtlingen angezündet wurden, ein Fortschritt. Gleichwohl ist auch dieses Phänomen problematisch, wenn wir fragen, zu welchen Metiers EinwandererInnen, schwarze Deutsche oder Flüchtlingskinder in Deutschland Zugang haben und zu welchen weniger.

Schreiben statt singen – mit der gefühlten Quote zur Gleichstellung?

Der Medienforscher Klaus Merten fand in einer Medienanalyse schon in den 1980er Jahren heraus, dass AusländerInnen in deutschen Medien am positivsten dargestellt wurden, wenn sie Gäste, SportlerInnen oder KünstlerInnen waren, ohne dass dies an der im Allgemeinen eher negativen Darstellung von AusländerInnen etwas änderte (vgl. Müller, 2005, S.93). Das Rollenmodell des migrantischen, deutschen Superstars vermittelt zudem ein falsches Bild davon, was den Erfolg in der Gesellschaft tatsächlich garantiert. Was in der Breite Erfolg verspricht, ist eben nicht Singen- und Tanzen-Können, sondern Bildung. Wenn MigrantInnen in den Medien im Unterhaltungsbereich immer weniger aufgrund ihrer Herkunft behindert werden, wie sieht es dann im Informationsbereich aus?

„Wir stellen aber niemanden ein, nur weil er Türke ist“, sagte die Redakteurin. Dies berichtete ein mir bekannter junger Deutsch-Türke von seinem Vorstellungsgespräch bei einer Berliner Tageszeitung. Da sei er erst mal sprachlos gewesen. Mittlerweile hat er ein Volontariat bei einer anderen Zeitung im Rheinland begonnen. Die beschriebene Situation ist symptomatisch. Normalerweise beklagen deutsche Tageszeitungen, sie hätten eben zu wenig migrantische BewerberInnen, wenn sie auf die geringe Repräsentanz von EinwandererInnen im deutschen Journalismus angesprochen werden. Andererseits tut sich etwas, und die Forderung nach mehr MigrantInnen in den Medien ist überall in der Branche wahrgenommen worden. Das führt zu dem am Anfang dieses Absatzes zitierten Ausspruch, der Vielerlei aussagt: Offensichtlich ist es noch nicht selbstverständlich, »TürkInnen« als JournalistInnen einzustellen. Zwar gehört Offenheit zum heutigen Selbstverständnis dazu, den Eindruck, man würde nun konsequenterweise »affirmative action» betreiben, sei dazu gar politisch angehalten, möchte man jedoch vermeiden. Wäre der Satz „Wir stellen aber niemanden ein, nur weil er eine Frau ist“ heute noch denkbar?

Dennoch ist heute vermehrt zu beobachten, dass kluge Redaktionen migrantische MitarbeiterInnen einstellen – wie etwa eine große Tageszeitung im Ruhrgebiet, die nun eine feste Stelle in der politischen Hauptredaktion mit einer türkeistämmigen Mitarbeiterin besetzte, welche sich zuvor auf befristeten Stellen im Lokalteil ihre Meriten verdiente. Der Unternehmenssprecher sah bei einer Nachfrage meinerseits zwei Jahre zuvor noch überhaupt keinen Handlungsbedarf bezüglich dieses Themas. Inzwischen sind also Zeichen des »Aufwachens« zu erkennen – wenn auch nicht an jedem Ort in gleichem Maße.

Im »Nationalen Integrationsplan« der Bundesregierung steht, es sei erforderlich, Maßnahmen und neue Wege zur Verstärkung der Ausbildung von JournalistInnen mit Migrationshintergrund zu schaffen (vgl. Bundesregierung, 2007, S.159ff., u. Bundesregierung, 2010, S.76ff.). Auch der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger saß am Tisch des Integrationsgipfels, hat aber keine Selbstverpflichtung unterschrieben – dazu wären die Zeitungsverlage nicht in der Lage. Deren Vertreter sollen relativ erbost aus der Konferenz gegangen sein, weil ihnen Druck gemacht wurde.

Auch drei Jahre danach steht das Thema, wie Zeitungen mehr Journalistennachwuchs mit Einwanderungshintergrund gewinnen können, nicht sehr weit oben auf ihrer Agenda.

Dabei belegen die Zahlen eindeutig, dass es in Deutschland zu wenig JournalistInnen mit Einwanderungsgeschichte gibt. Fast 20 Prozent der Bevölkerung besitzen einen Migrationshintergrund (vgl. Statistisches Bundesamt, 2006), während nur zwei bis drei Prozent der JournalistInnen in Deutschland MigrantInnen sind (vgl. MMB Institut für Medien- und Kompetenzforschung, 2008, S.5) und der MigrantInnenanteil bei den Zeitungen sogar nur 1,2 Prozent beträgt (vgl. Geißler et al., 2009, S.92). In etwa 80 Prozent der deutschen Zeitungsredaktionen bleiben die »Biodeutschen« unter sich.

Geht man davon aus, dass JournalistInnen nicht nur ein beliebiges Produkt herstellen, sondern für die Herstellung demokratischer Öffentlichkeit eine wichtige Funktion innehaben, handelt es sich bei der beschriebenen statistischen Diskrepanz unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten um ein alarmierendes Defizit. Diese Analyse kollidiert natürlich mit tradierten Vorstellungen einer national homogenen Gemeinschaft »weißer« Deutscher, als deren Repräsentation Medien zu fungieren hätten. Noch in den 1970er Jahren etwa gab es rechtliche Hürden, die der Festanstellung von AusländerInnen als RedakteurInnen in einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt entgegen standen.

Nicht zuletzt aus demokratietheoretischen und -praktischen Gründen müssen sich Medien in Deutschland also das Ziel setzen, ihren Anteil an JournalistInnen mit Einwanderungshintergrund zu erhöhen und dabei insbesondere BewerberInnen berücksichtigen, deren Eltern nicht der Mittelschicht entstammen und keine AkademikerInnen sind.

In qualitativen Interviews mit migrantischen Nachwuchs-JournalistInnen, aber auch mit deutsch-stämmigen EntscheiderInnen, kristallisierten sich fünf Gründe heraus, die als Hürden für Menschen mit Einwanderungsgeschichte beim Zugang zum Journalismus fungieren (vgl. Oulios, 2009, S.128ff.): soziale Exklusion (»closed-shop-Phänomen«), Zweifel an der Qualifikation, Begrenzung auf Nischen-Themen, Verteilungskämpfe um Privilegien und gute Jobs sowie Konfliktpotential bei einem kritischen Blick auf den deutschen Mainstream.

In vielen Bereichen findet ein Umdenken statt. Am bekanntesten sind die neuen Fernsehgesichter. Uns allen sind unter anderen die Moderatorinnen Dunja Hayali beim »heute journal« des ZDF oder Asli Sevindim in der »Aktuellen Stunde« des WDR aufgefallen. Der Bayerische Rundfunk hat kürzlich ein Casting organisiert, bei dem er eine/n türkeistämmige/n RedakteurIn für eine neue Kindersendung suchte, ebenso suchte die ZDF-Kindersendung »Logo» migrantische BewerberInnen. Der WDR organisiert seit einigen Jahren die Talentwerkstatt »grenzenlos«, wobei immer wieder TeilnehmerInnen Volontariate erhalten, das ZDF besetzt neuerdings Trainee-Stellen bewusst mit MigrantInnen, RTL bietet mit dem »Com.mit-Award« SchülerInnen die Möglichkeit, das Fernsehgeschäft kennen zu lernen, die Berliner tageszeitung hat für MigrantInnen in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Volontariatsstellen geschaffen, und die Axel-Springer-Akademie betont neuerdings, dass BewerberInnen mit interkulturellen Kompetenzen erwünscht sind. In den letzten Jahren hätte sich dort der Anteil von Volontären mit doppelter Staatsbürgerschaft auf über zehn Prozent erhöht.

Nun haben wir aber im Herbst 2010 gesehen: Nur weil die irakisch-stämmige Dunja Hayali die Nachrichten spricht, heißt das nicht, dass sie nicht auch News ansagen muss, die rassistische Klischees bedienen. Auch im Jahr 2010 konnte eine konservative Medienkampagne mit rassistischen Untertönen à la Sarrazin und Co. prima landen. Umgekehrt finden keine breit angelegten Mediendebatten etwa über Diskriminierungserfahrungen junger MigrantInnen statt. Anlässe gibt es durchaus. Eine Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung in Bonn etwa kommt zu dem Ergebnis, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund auch bei gleichen Schulabschlüssen und Schulnoten bis zu 20 Prozent geringere Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben (vgl. Beicht/Granato, 2009). Die institutionelle Diskriminierung im deutschen Schulwesen ist weitgehend erforscht und wurde sogar von den Vereinten Nationen kritisiert, ohne dass sie medial entsprechend konzertiert und explizit skandalisiert würde.

Medien-Politik – Vielfalt oder Gegenmacht?

Es reicht also nicht aus, unausgesprochene Quoten zu erhöhen. Mithin müssen sich Staat und Unternehmen schon deshalb ein Stück weit öffnen, um EinwandererInnen und ihre Nachkommen besser als Zielgruppe zu binden. Wie aber auch der slowenische Philosoph Slavoj Zizek anmerkt: „Was, wenn der entpolitisierte Multikulturalismus die Ideologie des derzeitigen globalen Kapitalismus wäre?“ (2001, S.13). Die EinwandererInnen sind in der Bundesrepublik unterschichtet worden und die Arbeiterschicht ist damit ethnisiert worden. Es wäre fatal, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre, wenn deutsche Institutionen nur etwas »bunter« würden. Das ist zwar dringend notwendig, sollte aber nicht davon ablenken, dass Haushalte mit Einwanderungshintergrund in Deutschland drei Mal so häufig von Armut betroffen sind wie andere Haushalte. Und wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) dieses Jahr mitteilte, wächst die Kluft zwischen Arm und Reich weiter (vgl. Goebel et al. 2010).

Die anfangs zitierten Casting-Shows bedienen daher auch einen Leistungsmythos und das neoliberale Dogma: „Du kannst die Nr. 1 werden, wenn Du dich nur anstrengst und deine KonkurrentInnen aus dem Feld schlägst.“ Diese Ideologie ist die Begleitmusik zu einer Umverteilung von unten nach oben, die in Deutschland in den vergangenen Jahren stattgefunden hat und von der MigrantInnen besonders betroffen sind – eine Politik, welche die Voraussetzungen für Chancengleichheit untergräbt, aber kein Problem damit hat, sich den Slogan »Offenheit für Vielfalt« an die Brust zu heften.

Um mit der journalistischen Praxis zu schließen: Dass mit einer neuen personellen »Vielfalt« automatisch ein »anderer Blick« in die Medien einzieht, ist nicht ausgemacht. In der Wissensgesellschaft, im »kognitiven Kapitalismus«, in dem das Leben selbst, die Erfahrungen und Wünsche der Menschen zu Geld gemacht werden, müssen auch die Subjektivitäten der »Anderen« mit ihrem Wissen in Wert gesetzt werden. Über die Definition des Ein- und Ausschlusses wird die Art ihrer Ausbeutung definiert (vgl. auch Negri, 2007, S.24).

Eine Politik, die dieser Macht entgegen zu setzen wäre, müsste beim Einbringen von migrantischem Wissen »übers Ziel hinaus schießen«. Wie könnte das praktisch aussehen? Ich habe 2001 mit anderen MitstreiterInnen das Video-Aktivismus-Projekt »Kanak TV« gestartet (vgl. www.kanak-attak.de/ka/kanaktv.html). Einer unserer Kurzfilme hieß »Weisses Ghetto«. Thema waren die Abschottungstendenzen der Alteingesessenen in einem Stadtteil mit unterdurchschnittlicher AusländerInnenquote – alles mit bissiger Ironie versehen, aber durchaus ernst gemeint. In der professionellen Medienpraxis würde »übers Ziel hinaus schießen« bspw. bedeuten, in der Berichterstattung über den Hamburger Schulstreit die Integrationsverweigerung der Hamburger Oberschicht als eben solche zu thematisieren. Wir befinden uns im Jahre 2010 nach Christi Geburt. Niemand sollte der Vorstellung anhängen, eine Gesellschaft ohne MigrantInnen wäre bestens integriert.

Literatur