Soziale Verteidigung aufbauen

Drei Jahre Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen«

von Jochen Neumann, Marie-Christin Barleben, Stephan Brües, Martin Arnold, Julia Kramer und Jan Stehn

Herausgegeben vom Bund für Soziale Verteidigung e.V. (BSV) und der Informationsstelle Wissenschaft und Frieden e.V. (IWIF)

erscheint als Beilage zu W&F 3/2025

Unsere »Zeitenwende«

Soziale Verteidigung voranbringen

von Jochen Neumann

Ich war geschockt, als Bundeskanzler Scholz am 27. Februar 2022 die »Zeitenwende« proklamierte – drei Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die gesamte Ukraine. Mit einem Sondervermögen in Höhe von 100.000.000.000 € sollte eine massive militärische Aufrüstung finanziert werden. Inzwischen hat die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz finanzielle Mittel in unvorstellbarer Höhe beschlossen, um die Bundeswehr und uns als Gesellschaft hochzurüsten. In den Worten des Bundesverteidigungsministers Pistorius müssen wir als Gesellschaft »kriegstüchtig« werden.

Ich habe mich an diesem Sonntag im Februar 2022 gefragt, warum so viele Politiker*innen, aber auch viele Menschen um mich herum, in Waffenlieferungen für die Ukraine oder der militärischen Aufrüstung in Deutschland die Lösung sehen.

Es gibt da sicher viele Erklärungsansätze. Als Politikwissenschaftler weiß ich um die systemischen Faktoren, die politischen Machtverhältnisse und die Profitinteressen der Rüstungsindustrie. Von entscheidender Bedeutung ist für mich jedoch eine sozialpsychologische Erklärung, warum so viele Menschen und Gesellschaften auf militärische Verteidigung vertrauen: Unsere Sozialisierung, vor allem auch der Geschichtsunterricht in der Schule, ist davon geprägt, dass es nicht nur legitim ist, sich mit Gewalt gegen Gewalt zu wehren, sondern vermeintlich auch erfolgreich.

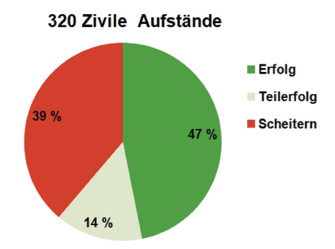

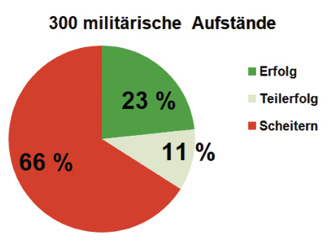

Dabei ist das faktisch falsch. Es gibt unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass in den letzten 100 Jahren gewaltfreier Widerstand erfolgreicher war als gewaltsamer (vgl. Stehn in diesem Dossier, S. 26).

Es handelt sich jedoch nicht einfach nur um eine Art »Bildungslücke«, die wir mit Bildungsarbeit füllen könnten. Es braucht mehr. Wir können auch nicht nur fordern: „Nein zu Krieg und Aufrüstung“. Es braucht mehr.

Es braucht das Erleben einer funktionierenden Alternative zur militärischen Verteidigung. So wie wir im Wendland nicht nur „Nein zu Atomkraft“ gesagt haben, sondern auch Pioniere für alternative Energiequellen geworden sind, müssen wir auch jetzt die Alternativen aufzeigen und leben. Die Alternative zu Militär und Aufrüstung muss umgesetzt werden, erlebbarer und bekannter werden. Diese Alternative nennt sich »Soziale Verteidigung« (vgl. Barleben in diesem Dossier S. 3 zur Definition und Herkunft des Konzepts).

Dieses Ziel, Soziale Verteidigung nicht nur bekannter zu machen, sondern in die Tat umzusetzen und so für mehr und mehr Menschen erlebbar zu machen, hat sich die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« gesetzt (vgl. Neumann in diesem Dossier S. 6 zur Gründung, Zielsetzung, dem Aufbau und dem Modellregionen-Ansatz der Kampagne).

Am Tag als von Bundeskanzler Scholz die »Zeitenwende« ausgerufen wurde, habe ich zu meiner Frau gesagt, dass ich wohl nicht mehr erleben werde, dass wir das wieder rückgängig machen. Es ist schwer, zuversichtlich zu bleiben, gegen den Trend zu arbeiten und zu erleben, wie die Hochrüstung Schritt für Schritt umgesetzt wird. Ich habe aber gleich dazu gesagt, dass es meine Generation sein muss, die jetzt dagegen hält.

Die Berichte und Reflexionen aus den Modellregionen in Berlin-Moabit, am Oberrhein und im Wendland sowie der Regionalgruppe in Essen machen Mut und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind (vgl. die Beiträge von Barleben S. 11, Brües S. 8, Neumann S. 15 und Arnold S. 20. in diesem Dossier). Konkrete lokale Handlungskonzepte für Soziale Verteidigung werden entwickelt – im Übrigen nicht nur für den Fall eines militärischen Angriffs von außen, sondern auch für die Bedrohung von innen wie eine rechtsextremistische Machtübernahme (vgl. Neumann in diesem Dossier S. 19).

Es gibt zahlreiche historische Beispiele aus aller Welt, die zeigen wie die Menschen sich gewaltfrei verteidigt haben. Meist geschah dies spontan, ohne Vorbereitung, und dennoch sehr erfolgreich. Wie sehr würden sich die Erfolgschancen noch steigern lassen, wenn wir uns als Gesellschaft systematisch darauf vorbereiten würden, uns sozial zu verteidigen? Dafür bräuchte es sicher auch keine hunderte Milliarden Euro.

Wie wir Soziale Verteidigung in unserer eigenen Gesellschaft aufbauen können, können wir auch von anderen Bewegungen aus dem Globalen Süden lernen (vgl. Kramer zum zivilen Widerstand, gegenseitiger Fürsorge und kollektiven Sicherheitsstrategien im Sudan in diesem Dossier, ab S. 23). Es bleibt noch viel zu tun. Aber im Grunde sind wir es, die eine wahre »Zeitenwende« voranbringen: Die Abkehr von der militärischen Verteidigung hin zur Sozialen Verteidigung.

Was heißt Soziale Verteidigung?

von Marie-Christin Barleben

Soziale Verteidigung (SV) bezeichnet ein Konzept des gewaltfreien, gesellschaftlichen Widerstands gegen Unterdrückung und Aggression. Sie nutzt dabei die Methoden aktiver Gewaltfreiheit und zivilen Ungehorsams.1 Anders als der zivile Ungehorsam zieht sie ihren Anlass aber nicht aus dem Aufbegehren gegen bestehende, legale staatliche Strukturen, Maßnahmen oder Gesetze, sondern ist als Alternative zu militärischer Verteidigung auf den Widerstand im Fall einer illegitimen Machtübernahme – wie eines Krieges oder Putsches – ausgerichtet. Sie ist auch zu unterscheiden von der Zivilen Verteidigung, welche sich auf den Bevölkerungsschutz im Kriegsfall bezieht. »Sozial« ist dabei eine doppelte Beschreibung. Zum einen verweist »Sozial« darauf, dass die Akteure in einem solchen Szenario nicht einzelne Spezialkräfte (wie Soldat*innen) sind, sondern die Gesamtbevölkerung eines Landes betroffen ist, zum anderen ist das Ziel weniger die Verteidigung von Grenzen, als vielmehr die Verteidigung sozialer Errungenschaften und Werte.

Zur Historie des Ansatzes

Die Idee des gewaltfreien Widerstandes ist seit der Antike belegt. Für die Moderne wird zumeist Gandhi als zentrale Figur und »Satyagraha« als maßgebliche Haltung benannt (Arnold 2011). In Deutschland ist in den letzten Jahren die Diskussion um den methodisch eng verwandten zivilen Ungehorsam vor allem durch die Proteste der Protestbewegung »Letzte Generation vor den Kipppunkten« neu entbrannt. Dies gilt allerdings noch nicht für die SV, die die Hochzeit ihrer theoretischen Reflexion in den 1980er Jahren hatte und mit Ende des Kalten Krieges nahezu vollständig sowohl aus dem öffentlichen Diskurs als auch aus der systematischen Erörterung innerhalb der Friedens- und Konfliktforschung verschwand.

Es können insgesamt drei Entwicklungsphasen des Konzeptes der Sozialen Verteidigung abgegrenzt werden (vgl. Lammers und Schweitzer 2023).

- Schon vor dem 1. Weltkrieg lassen sich Anfänge der Reflexion nachweisen, z.B. William James »The Moral Equivalent to War« von 1910. In den 1930er Jahren entstanden dann mehrere Entwürfe zu gewaltfreiem Widerstand und v.a. Gandhis Salzmarsch und seine Aufrufe sich gewaltfrei gegen Nazideutschland zu wehren, machten den Ansatz bekannt.2

- In den 1950er-70er Jahren erfolgte die theoretische Entwicklung des Konzeptes, beginnend mit der Studie »Defence in the Nuclear Age« des britischen Offiziers Stephen King-Hall. Es folgten bald explizite Friedensforscher, die zumindest namentlich hier einmal Erwähnung finden sollen: Gene Sharp, Johan Galtung, Quincy Wright, April Carter, Adam Roberts, Gernot Jochheim, Anders Boserup und Andrew Mack.

- In den 1980er wurde die deutsche Debatte dann vor allem von Theodor Ebert vorangetrieben, während zugleich Basisbewegungen (Graswurzelaktivist*innen) begannen an der praktischen Gestaltung zu arbeiten (vgl. Ebert 1991).

Die von Lammers und Schweitzer angeführte vierte Phase, die einen neuen Aufschwung seit 2022 konstatiert, zeigt sich bislang höchstens in vereinzelten Aktivitäten. Zwar hat sich der Bund für Soziale Verteidigung (BSV) dem Thema wieder verstärkt zugewandt und bereits in einigen einschlägigen Publikationen formuliert, aber die größere Platzierung des Themas im öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs ist bisher noch nicht gelungen. Anders ist das bei der Erforschung konzeptionell offener gehaltenen gewaltfreien Widerstands, der spätestens seit der wegweisenden Studie »Why Civil Resistance Works« von Erica Chenoweth und Maria J. Stephan (2011) verstärkt in den Fokus rückte. Die Autorinnen konnten nachweisen, dass im untersuchten Zeitraum 1900-2006 gewaltfreie Aufstände mehr als doppelt so oft erfolgreich waren wie die gewaltsamen, ihre Ziele zu erreichen (Chenoweth und Stephan 2011, vgl. dazu auch Stehn in diesem Dossier, S. 26).3

Grundlagen der Sozialen Verteidigung

SV beruht auf der Annahme, dass jede Herrschaft auf ein Minimum an Kooperation der Beherrschten angewiesen ist. Fällt diese Kooperation weg, verliert das Regime den Rückhalt und ist zum Scheitern verurteilt. Ziel von Sozialer Verteidigung ist es deshalb immer, diese Machtlogik zu brechen (Sharp 1971, S. 26f.). Eine militärische Besatzung kann immer nur einen geringen Anteil an Führungspersonen durch ihre eigenen Leute ersetzen und ist ansonsten darauf angewiesen, dass die Bevölkerung Grundstrukturen des täglichen Lebens aufrechterhält. Die Autorität lässt sich dabei auf verschiedenen Wegen unterminieren, je nachdem welche Gruppe adressiert wird. Anders als bei militärischer Verteidigung, die von Soldat*innen, also Spezialist*innen, getragen wird, kann sich jede Person nach ihren jeweiligen Möglichkeiten am Widerstand beteiligen, es braucht dazu keine besonderen physischen oder technischen Fähigkeiten. Dies kann sogar unvorbereitet gelingen, eine gezielte Vorbereitung durch Trainings auf Möglichkeiten des gewaltfreien Widerstands ist trotzdem sinnvoll.

Grundmotivation hinter dem Ansatz der Sozialen Verteidigung ist, dass nicht Grenzen, sondern gemeinsame Werte und Güter wie Freiheit, Gemeinschaft, Demokratie, Familie, aber auch Infrastruktur verteidigt werden, die in einer konventionellen militärischen Auseinandersetzung kaum zu schützen sind. Auch wenn der Ansatz nicht per se anti-staatlich oder anti-national zu verstehen ist, so versteht er doch die Verteidigung nicht als an klassischen Elementen der Staatenlehre (Volk, Territorium, Staatsgewalt) orientiert.

Die Methoden sind dabei überaus vielfältig, Gene Sharp listet in seinem zentralen Werk zu dieser Frage allein 198 verschiedene Formen des Widerstands auf (Sharp 2014, S. 101-108). Dazu gehören direktere bzw. sichtbarere Formen wie die öffentliche Rede, Streiks und Demonstrationen ebenso wie indirektere oder auch versteckte Methoden von der Nichtzusammenarbeit und dem Boykott bis hin zu alternativen Regierungsstrukturen im Untergrund. Zwei der zentralen Methoden und ihre Wirkweisen sollen im Folgenden kurz an zwei historischen Beispielen verdeutlicht werden.

Dynamische Weiterarbeit ohne Kollaboration

1940 besetzten deutsche Truppen Norwegen. Eine der ersten Regierungsmaßnahmen betraf die Reform des Bildungssystems im NS-ideologischen Sinne. Dies scheiterte jedoch am Widerstand der Lehrer mit großer Unterstützung der Bevölkerung. Diese weigerten sich, die neuen Maßnahmen umzusetzen, verweigerten den Eid auf die NS-Ideologie und sprachen auch mit den Schüler*innen darüber. Trotz Einschüchterung, Deportation in Konzentrationslager und vereinzelter Todesfälle hatte der Widerstand Bestand und Erfolg: Die Nationalsozialisten konnten die geplante Schulreform nicht durchsetzen und die Lehrer wurden freigelassen (vgl. zum gewaltfreien Widerstand in Norwegen: Skodvin 1971).

Bei dieser Methode der »Dynamischen Weiterarbeit ohne Kollaboration« – wie Theodor Ebert (1981) sie nannte – wird eine unrechtmäßige Herrschaft nicht anerkannt und ihre Gesetze und Verfügungen also nicht befolgt, gleichzeitig aber auch nicht der Dienst quittiert – der neue Machthaber wird also quasi »ignoriert«. Der Grund für den Erfolg ist simpel. Ein Besatzungsregime kann nur einen kleinen Teil an Beamt*innen austauschen, hauptsächlich sind sie auf die Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen. Dies verschafft der besetzten Bevölkerung schon einen rein zahlenmäßigen Vorteil, sich über die befohlenen Maßnahmen entsprechend hinwegzusetzen.

Gewaltfreie Massenproteste und Zersetzung der Armee

Das zweite Beispiel stammt aus der Ukraine. Am 26. März 2022 marschierte die russische Armee in Slawutytsch ein, tötete drei Menschen und verhaftete den Bürgermeister (Daza 2022, S. 18). Die 25.000 Einwohner*innen demonstrierten daraufhin spontan auf dem zentralen Platz, sangen die Nationalhymne und forderten die Freilassung des Bürgermeisters. Trotz Drohgebärden der russische Soldat*innen blieb die Menge standhaft und gewaltfrei. Nach Verhandlungen wurde der Bürgermeister freigelassen und die russischen Truppen verließen den Ort nach nur zwei Tagen. Hier spielt insbesondere die Mentalität der russischen Soldat*innen eine Rolle. Das gerade zu Beginn des Krieges in Russland verbreitete Narrativ, demnach die Russ*innen als Befreier*innen in die Ukraine einmarschierten, wurde massiv in Zweifel gezogen und bereitete die Basis für Verhandlungen.

Widerstand als gemeinschaftliches Handeln

Beide Beispiele beruhen auf Zusammenhalt und Kooperation unter der Zivilbevölkerung. Dies bildet die Grundlage von Sozialer Verteidigung und kann im Vorhinein eingeübt werden. Hierbei helfen Nachbarschaftsnetzwerke als dezentrale und autonome Handlungseinheiten (vgl. dazu Barleben in diesem Dossier, S. 11). Darüber hinaus können Methoden der Selbstvergewisserung dieses Gemeinschaftsgefühl stärken. Hierzu bieten sich neben großen Demonstrationen auch kleine Symbole an. So trugen die norwegischen Lehrer Büroklammern am Sakko, in Thailand ist seit einigen Jahren die gelbe Gummiente zum Protestsymbol geworden und in Russland werden grüne Bänder als Zeichen gegen den Ukraine-Krieg in der Öffentlichkeit angebracht. So signalisieren die Protestierenden sich gegenseitig, dass sie nicht allein sind und stärken ihr Durchhaltevermögen.

Auch können solche Symbole die Macht der Aggressoren unterwandern, denn die Verfolgung und Entfernung ist mühsam und langwierig, gleichzeitig wird die Ahndung solcher Aktionen im In- und Ausland zumeist als unverhältnismäßig wahrgenommen, was das Regime in der öffentlichen Anerkennung schwächt.

Widerstandsformen den Zielen anpassen

Neben diesen symbolischen Aktionen geht es grundsätzlich darum, zu verhindern, dass die Kriegsziele der Aggressoren erreicht werden. Diese zu analysieren kann dabei helfen, geeignete Methoden der Verteidigung zu finden. Allerdings ist es häufig schwierig, die wahren Ziele zu identifizieren und von vorgeschobenen, publikgemachten Zielen zu unterscheiden. Auch werden sich die Kriegsziele im Laufe des Konflikts verändern.

Dennoch lassen sich wesentliche Hinweise geben: Geht es um Machtausdehnung, Einverleibung von Arbeitskraft oder Ressourcengewinnung eignen sich Methoden des Boykotts oder der »dynamischen Weiterarbeit ohne Kollaboration«, denn solange die Bevölkerung des angegriffenen Landes zur Erreichung der Kriegsziele notwendig ist, hat sie auch Macht.4 Ein weiteres bekanntes Mittel des gewaltfreien Widerstandes sind Streiks bis hin zum Generalstreik. Als erfolgreichstes Beispiel wird hier zumeist die Niederschlagung des Kapp-Putsches erwähnt, erfolgreich durch einen viertägigen Generalstreik und die Verweigerung der legitimen Regierung, einen Kompromissvorschlag der Putschisten anzuerkennen (Boserup und Mack 1983, S. 101ff.). Allerdings ist – vor allem bei einem Generalstreik, aber auch bei Streiks in relevanten Versorgungsbereichen – ein immenser Schaden für die Bevölkerung zu erwarten, weswegen diese nur als kurzfristiges, deutliches Zeichen eingesetzt werden sollten. Dabei sind sie deutlich besser gegen Putschversuche im Inneren als gegen Angriffe von außen geeignet, da Armeen ihre eigene Versorgung für gewöhnlich mitführen und somit von einem Streik weniger oder zumindest später betroffen wären, als die eigene Bevölkerung.

Dies spricht auf einen längeren Zeitraum gesehen deutlich für die Weiterarbeit ohne Kollaboration zumindest in den für die alltägliche Versorgung wichtigen Bereichen. In anderen wären auch vereinzelte Streiks oder eine bewusste Verlangsamung der Arbeit bis zur völligen Ineffizienz als Methoden des gewaltfreien Widerstandes über einen längeren Zeitraum denkbar. Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass sich langsames Arbeiten nur schwer durch Repressionen bekämpfen lässt, wodurch es die Autorität der Machthabenden zusätzlich diskreditiert.

Eine weitere Möglichkeit wäre Sabotage. Es ist sehr umstritten inwiefern die Beschädigung oder auch Zerstörung von Gebäuden, Infrastruktur oder anderen Gegenständen als Teil eines gewaltfreien Widerstandes betrachtet werden sollte und inwiefern es diesem nützt. Andreas Malm (2022) stellt in seinem Buch »Wie man eine Pipeline in die Luft sprengt« sogar die These auf, dass jeder erfolgreiche, gewaltfreie Protest von einem radikalen, gewaltsamen Zweig profitiert hätte, da sich die Regierungen infolgedessen gezwungen sähen, mit der gewaltfreien Seite in Verhandlungen zu treten, um eine Eskalation zu verhindern. Diese These, die sich nicht auf SV im engen Sinne bezieht, wird durchaus kritisch diskutiert. Lammers und Schweitzer z.B. warnen in Anlehnung an die Begrifflichkeit von Brian Martin vor einem »Backfire«-Effekt, wenn Gewalt durch die Verteidiger*innen von den Angreifer*innen als Legitimation für Gewaltanwendung genutzt wird (Lammers und Schweitzer 2023).

Bei allen genannten Methoden ist darauf hinzuweisen, dass sie grundsätzlich für alle möglichen Forderungen eingesetzt werden können und natürlich – genau wie gewaltsame Verteidigung – keinen hundertprozentigen Schutz vor Gewalt bieten.

Dabei rufen die erwähnten Methoden unterschiedlich Gefahrenpotentiale auf. So ist die Gefahr bei der Weiterarbeit ohne Kollaboration, dass bei sehr öffentlichem Widerstand eine zu kleine Gruppe an »Weiterarbeitenden« durch das militärische Regime ausgelöscht werden kann – und so viele Tote kaum Widerstandserfolg gegenüberstehen. Je kleiner also die Gruppe der an einer Stelle Widerstand leistenden Menschen ist, umso größer muss die Unterstützung öffentlich sein oder das widerständige Tun klandestiner oder weniger auffällig (bspw. durch extrem langsames Arbeiten).

Erfolgreicher gewaltfreier Widerstand wie in der Ukraine kann zu Frustration bei den Aggressoren führen und Gewalteskalationen, wie z.B. in Butscha, hervorbringen. Auch deshalb ist die direkte Ansprache von Soldat*innen eine wichtige Methode, die aufgrund ihres hohen Anspruchs dringend vorher eingeübt werden muss.

Um die Effektivität von SV zu steigern und ihre Einsatzkriterien auszuhandeln, bedarf es einer organisierten Vorbereitung. Diese bietet sich in doppelter Hinsicht an: Zum einen stärkt der Aufbau einer funktionierenden Sozialen Verteidigung die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, zum anderen haben eine Vielzahl der Investitionen zugleich einen direkten gesellschaftlichen oder ökologischen Nutzen. Dafür braucht es sowohl weitere Forschung als auch praktische Umsetzungsinitiativen. Die praktische Arbeit erfolgt bei Wehrhaft ohne Waffen momentan in Modellregionen und Regionalgruppen, die durch lokale Ansätze ausprobieren, wie SV organisiert und vorbereitet werden kann.

Anmerkungen

1) Zur Theorie und Geschichte des zivilen Ungehorsams vgl. z.B. Braune 2023.

2) Dabei ist Gandhis Aufforderung an die Juden, sich gewaltfrei gegen die Nazis zu verteidigen, keinesfalls unproblematisch, was sich schon in der Buber-Gandhi-Kontroverse zeigte.

3) Für eine kritische Diskussion der dieser Forschung zugrundeliegenden Datensätze und einer Erweiterung um neuere Datensätze, siehe Nennstiel 2024.

4) Schwierig wird es, wenn dies nicht mehr zutrifft. Es ist fraglich inwiefern SV in einem Vernichtungskrieg oder im Falle eines Genozides von außen wirksam sein kann. Dies gilt nicht für innerstaatliche Vernichtung einzelner Bevölkerungsgruppen, hier ist öffentlicher Protest, Schutzbegleitung, Manipulation und aktives Verstecken höchst wirkungsvoll.

Literaturverzeichnis

Arnold, M. (2011): Gütekraft: Ein Wirkungsmodell aktiver Gewaltfreiheit nach Hildegard Goss-Mayr, Mohandas K. Gandhi und Bart de Ligt. Baden-Baden: Nomos.

Boserup, A.; Mack, A. (1983): Krieg ohne Waffen: Studie über Möglichkeiten u. Erfolge sozialer Verteidigung ; Kapp-Putsch 1920/ Ruhrkampf 1923/ Algerien 1961/ ČSSR 1968. Hamburg: Rowohlt.

Braune, A. (Hrsg.) (2023): Ziviler Ungehorsam: Texte von Thoreau bis Extinction Rebellion. Durchgesehene und ergänzte Ausgabe. Ditzingen: Reclam.

Chenoweth, E.; Stephan, M.J. (2011): Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press.

Daza, F. (2022): Ukrainian Nonviolent Civil Resistance in the face of war: Analysis of trends, impacts and challenges of nonviolent action in Ukraine between February and June 2022. Barcelona: ICIP & Novact.

Ebert, Th. (1981): Dynamische Weiterarbeit ohne Kollaboration. Graswurzel Revolution 56/1981, S. 28-30.

Ebert, Th. (1991): Die Entwicklung des Konzepts der Sozialen Verteidigung in Deutschland. In: Ebd. (Hrsg.): Soziale Verteidigung: konstruktive Konfliktaustragung; Kritik und Gegenkritik. Militärpolitik-Dokumentation 80/81. Frankfurt a.M.: Haag und Herchen, S. 3-30.

Lammers, Ch.; Schweitzer, Ch. (2023): Soziale Verteidigung. Fortentwicklung des Konzepts als originärer Beitrag der Friedensforschung. In: W&F 2023/1, Dossier »Quo vadis, Friedensforschung?«, S. 13-16.

Malm, A. (2022): Wie man eine Pipeline in die Luft jagt: Kämpfen lernen in einer Welt in Flammen. Berlin: Matthes & Seitz.

Nennstiel, J. (2024): Jenseits von NAVCO. Neue Datensätze zu zivilem Widerstand. W&F 3/2024, S. 12-15.

Sharp, G. (1971): Die Technik der gewaltlosen Aktion. In: Ebd.: Gewaltloser Widerstand gegen Aggressoren. Probleme, Beispiele, Strategien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 26-49,

Sharp, G. (2014): Von der Diktatur zur Demokratie: ein Leitfaden für die Befreiung. München: C.H.Beck.

Skodvin, M. (1971): Gewaltloser Widerstand in Norwegen während der deutschen Besetzung. In: Roberts, A. (Hrsg.): Gewaltloser Widerstand gegen Aggressoren. Probleme, Beispiele, Strategien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 87-107.

Marie-Christin Barleben ist evangelische Theologin, Pfarrerin und Friedensaktivistin.

Die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen«

Wir wollen Soziale Verteidigung voranbringen

von Jochen Neumann

Die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« (WoW) (wehrhaftohnewaffen.de) wurde im Sommer 2022 von rund 30 Menschen gegründet, die das Konzept der Sozialen Verteidigung voranbringen und mit Leben füllen wollen. Anlass war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022 und die von der Bundesregierung ausgerufene »Zeitenwende« sowie die damit verbundene massive Aufrüstung. Gleichzeitig bereiten uns antidemokratische, menschenverachtende Gruppierungen und Wahlerfolge rechtsextremistischer Parteien große Sorgen, die durch die aufgedeckten Putschvorbereitungen aus der Reichsbürger-Szene im Dezember 2022 noch bestärkt wurden.

Soziale Verteidigung verstehen wir entsprechend als ein Konzept für einen gewaltfreien Widerstand, der eine Gesellschaft wirksam gegen einen militärischen Überfall von außen, aber auch gegen einen gewaltsamen Staatsstreich von innen schützen soll.

Das Ziel der Kampagne lautet:

„Soziale Verteidigung ist in der Öffentlichkeit als wirksame Alternative in der sicherheitspolitischen Diskussion bekannt und in einer Vielzahl von (»Modell«‐) Regionen wird die Umsetzung Sozialer Verteidigung vorbereitet und eingeübt.“

Die Strategie der Kampagne beruht auf der Einschätzung, dass erstens ein erheblicher Teil der Menschen nicht überzeugt ist, dass die militärische Aufrüstung mehr Sicherheit und Frieden in Europa bringen wird, aber gleichzeitig keine Alternative dazu möglich zu sein scheint. Zweitens hat sich aber auch gezeigt, dass Soziale Verteidigung als bisher nur theoretisches Konzept nicht überzeugend für die Menschen ist. Die »WoW«-Kampagne setzt daher auf die Umsetzung Sozialer Verteidigung in der Praxis – in der eigenen Stadt, Kommune oder Region. In direkten Gesprächen mit den Menschen im eigenen lokalen Kontext wollen wir herausfinden: Was wollen die Menschen in unserer Gesellschaft verteidigen (und weiterentwickeln)? Wie geht das am besten, militärisch oder sozial? Was bedeutet das konkret für ihren Lebenszusammenhang?

Die Kampagne setzt daher auf regionale Gruppen und »Modellregionen« mit dem folgenden Ziel:

„Soziale Verteidigung wird als Handlungskonzept in der (Modell-)Region für den lokalen Kontext diskutiert, konkretisiert, eingeübt und in Form einer Selbstverpflichtung für den Verteidigungsfall von einer breiten Mehrheit der Menschen, die in der Modellregion leben oder arbeiten, unterstützt.“

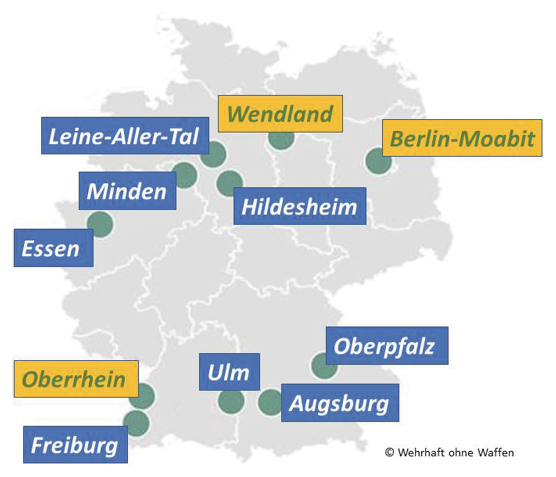

Derzeit (Stand: Juli 2025) gibt es drei Modellregionen in Berlin-Moabit, am Oberrhein und im Wendland (vgl. dazu die entsprechenden Beiträge in diesem Dossier), sowie eine wachsende Zahl an Regionalgruppen und regionalen Ansprechpersonen in Augsburg, Essen, Freiburg, Hildesheim, Leine-Aller-Tal, Minden, Oberpfalz und Ulm (vgl. Karte 1).

Karte 1: Übersicht der aktiven Regionalgruppen sowie Modellregionen für Soziale Verteidigung.

Der Fokus der Kampagne liegt bewusst zunächst auf Deutschland, weil wir in unser eigenen Gesellschaft Soziale Verteidigung voranbringen, aber nicht anderen diese »vorschreiben« wollen. Gleichzeitig gibt es bereits Aktive in den Niederlanden und die Kampagne und ihre Mitglieder sind international vernetzt und bereits grenzüberschreitend tätig – exemplarisch wird das insbesondere in den drei Modellregionen durch die Zusammenarbeit mit französischen Initiativen am Oberrhein und den internationalen Partnerschaften der REFO in Berlin-Moabit (Irak, Palästina und Kamerun) sowie die der KURVE Wustrow im Wendland (u.a. Sudan, Myanmar und Ukraine) deutlich.

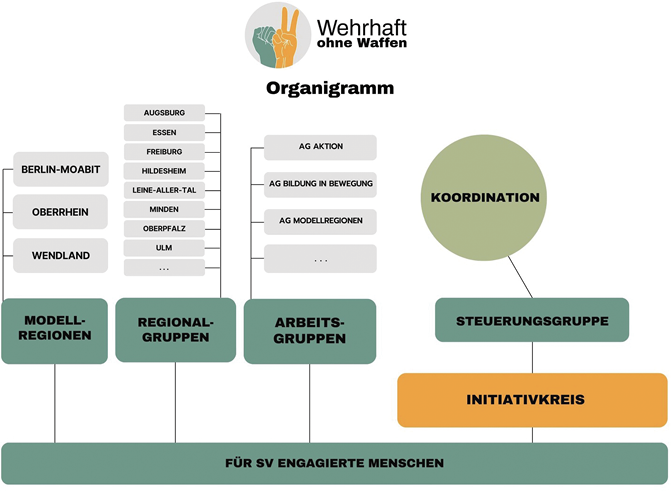

Organisatorischer Aufbau der Kampagne

Die »WoW«-Kampagne ist offen für alle Menschen, die sich für Soziale Verteidigung engagieren wollen (vgl. Abb. 1). Der Initiativkreis der Kampagne1 ist so etwas wie die offizielle Versammlung der Mitglieder, die sich zweimal im Jahr treffen – einmal im Frühjahr online und einmal im Herbst in Präsenz. Hier werden strategische, inhaltliche, personelle und finanzielle Fragen gemeinsam beraten und entschieden sowie eine Steuerungsgruppe gewählt. Die Steuerungsgruppe entspricht in etwa einem Vereinsvorstand und trifft sich alle zwei Wochen digital, um zwischen den großen Treffen die Geschicke der Kampagne zu steuern sowie die hauptamtliche Kampagnenkoordination bei der Umsetzung der Beschlüsse und neu aufkommenden Fragen zu begleiten.

Abb. 1: Organigramm der Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen«

Neben den drei Modellregionen und der zunehmenden Zahl an Regionalgruppen haben und bilden sich immer wieder Arbeitsgruppen, die sich aus bundesweit Aktiven zusammensetzen und sich regelmäßig online treffen. Die relativ neu gegründete AG »Aktion« will beispielsweise gemeinsame, aber dezentrale Aktionsformen entwickeln und umsetzen. So können auch Menschen und Gruppen mit uns aktiv werden, an deren Orten sich noch keine Modellregion oder Regionalgruppe gebildet hat.

Neu Interessierte können sich bei der Kampagnenkoordination melden, um Unterstützung zu erhalten – zum Beispiel um einen Vortrag oder Workshop am eigenen Ort zu organisieren, um bei einer AG mitzumachen oder um das Starter-Paket zu erhalten, das viele Hintergrundinformationen und praktische Tipps für den Aufbau einer lokalen Gruppen bereithält.

Reflexion über Risiken und Nebenwirkungen

Im Sinne des »Do No Harm-Ansatzes« (vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung 2022) achten wir bereits in der Planung von Aktivitäten auf mögliche Risiken bzw. unbeabsichtigte Nebenwirkungen. Wir haben dabei u.a. das Folgende erkannt und reflektiert wie wir darauf präventiv reagieren können:

- (Re-)Produktion von Feinbildern:

Durch das Thematisieren von Bedrohungen könnten wir unbeabsichtigt Feindbilder (z.B. des »bösen Russen«) verstärken. Hier achten wir darauf, dass wir ein differenziertes Bild vermitteln und Verallgemeinerungen vermeiden (z.B. explizit Beispiele für Protest und zivilen Widerstand in der russischen Gesellschaft einbringen). Ferner fokussieren wir nicht nur auf wahrgenommene Bedrohungen, sondern vor allem auch auf die Potentiale sozial-ökologischer Transformationsprozesse in unserer Gesellschaft.

- Konflikte mit Akteuren, deren Interesse es ist, militärische Strukturen, militaristische Denkweisen und ökonomischen Profit zu erhalten:

Durch die Entwicklung und Umsetzung einer Alternative zur militärischen Verteidigung werden Konflikte mit Akteuren entstehen, deren Interessen es ist, militärische Strukturen, militaristische Denkweisen und ökonomischen Profit zu erhalten. Hier müssen wir bei fortschreitendem Erfolg unserer Kampagne mit starkem Gegenwind durch deren Lobbyarbeit, aber auch mit Desinformation rechnen.

- Integration in militärische Verteidigungsstrategie:

Durch das Vorbereiten und Einüben Sozialer Verteidigung könnten wir den Boden bereiten für eine Integration des Ansatzes in die militärische Verteidigungsstrategie.2 Hier betonen wir, dass wir eine Kombination mit militärischer Verteidigung im selben Gebiet ablehnen und uns nicht für eine staatliche Verteidigungsstrategie vereinnahmen lassen, da die Wirkung Sozialer Verteidigung geschwächt und die Menschen, die gewaltfreien Widerstand leisten, gefährdet würden. Wir wissen gleichzeitig um die abgrenzende Wirkung der Betonung eines gewaltfreien Ansatzes. Hier gehen wir insbesondere in der Bildungsarbeit am Beispiel der Sabotage in die Diskussion über legitime Gewalt und strategische Gewaltfreiheit.

- Stärkung von Separatismus / regionalem Nationalismus:

Durch den lokalen Ansatz der Kampagne könnten wir unbeabsichtigt regionalen Separatismus bis hin zu »regionalem Nationalismus« befördern, wenn sich die Idee der Sozialen Verteidigung im lokalen Kontext durchsetzt, aber nicht gesamtgesellschaftlich. Hier wollen wir mit einer Vielzahl an Modellregionen entgegenwirken, die bundesweit und in unterschiedlichen Kontexten (wie Stadt-Land, Süd-Nord, Ost-West und grenzüberschreitend) die Menschen von Sozialer Verteidigung überzeugen.

- Stärkung von wenig inklusiven Institutionen:

Durch einen starken Fokus auf etablierte, wenig inklusive Institutionen könnten wir unbeabsichtigt deren gesellschaftliche Position und exklusive Zusammensetzung verstärken. Hier wollen wir durch den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung auch eine Auseinandersetzung mit Ausgrenzung und Diskriminierung in diesen Institutionen anstoßen.

Im Bewusstsein dieser möglichen Risiken und unbeabsichtiger Nebenwirkungen setzen wir uns tatkräftig dafür ein, Soziale Verteidigung mit Leben zu füllen und bekannter zu machen.

Anmerkungen

1) Wer im Initiativkreis mitwirken und mitentscheiden will, muss sich zum Sachkonsens der »WoW«-Kampagne bekennen.

2) Das sogenannte «Resistance Operating Concept« der NATO (Fiala 2020) setzt bereits auf die Einbeziehung des Widerstands der Zivilgesellschaft und Wirtschaft im Falle einer Überlegenheit des angreifenden Militärs.

Literatur

Fiala, O. (2020): Resistance Operating Concept (ROC). Joint Special Operations University (u.S.), MacDill Air Force Base, Florida.

Friedrich-Ebert-Stiftung (2022): Thema im Fokus: Do No Harm – Ein Ansatz für die Projektarbeit in NPOs. Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.

Jochen Neumann war von 2004 bis Mitte 2025 Geschäftsführer der KURVE Wustrow – Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V. Er hat die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« mitgegründet und hat neben der Koordination der Modellregion Wendland seit Juli 2025 auch die Koordination der bundesweiten Kampagne übernommen.

Die Modellregion Oberrhein

Eine Chronik und Reflexion für 2023-2025

von Stephan Brües

Als im Juni 2022 die Kampagne für Soziale Verteidigung – das heutige »Wehrhaft ohne Waffen« – in Essen gegründet wurde, war Stefan Walther vom Verein Friedenswege e.V. / Chemins de Paix dabei (siehe Kasten nebenan). Der Ansatz der Kampagne, Soziale Verteidigung (SV) in Regionen mit Leben zu füllen, begeisterte ihn.

Stefan Walther stellte daraufhin einen Antrag an die Steuerungsgruppe der bundesweiten Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen«, dass sein Verein eine »Modellregion Oberrhein« organisieren wolle (vgl. Karte 1 für den Überblick über die Modellregion). Nach der Zustimmung zum Begehr stellte diese Modellregion mich ab dem 1. Januar 2023 für 10 Stunden pro Woche an, auch wenn ich nicht in der Region Oberrhein, sondern in der Nähe von Heidelberg wohne. Nun galt es also, die Idee einer Modellregion für die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« (WoW) mit Leben zu füllen.

Karte 1: Die grenzübergreifende Modellregion Oberrhein

Kick-Offs an drei Orten

Das begann mit einem ersten Treffen am 24. Februar 2023, als 20 Personen aus Initiativen im Elsass, Freiburg, Offenburg, Baden-Baden und Karlsruhe zusammenkamen, die Ziele der bundesweiten Kampagne und der zu etablierenden Modellregion Oberrhein besprachen und erste Ideen aus den anwesenden Orten austauschten.

Für das erste Jahr wurden die folgenden Ziele von WoW am Oberrhein beschlossen:

- Einen funktionsfähigen Initiativ- bzw. Koordinationskreis Oberrhein-Region aufzubauen, der kommunale Basisgruppen und Austauschprozesse koordiniert.

- Die Organisation von 10 internen Veranstaltungen zur Sozialen Verteidigung, d.h. den Zielgruppen SV niederschwellig nahezubringen und um deren Unterstützung zu werben.

- Die Organisation von 10 öffentlichen Veranstaltungen (5 in Offenburg, 5 an anderen Orten). Dies konnten Vorträge, Filmabende, Lesungen oder auch Beiträge auf Kundgebungen sein.

- Mindestens fünf Medienberichte über SV in der Region zu platzieren.

Die von der Modellregion ausgemachten Zielgruppen waren zunächst einmal Jugend- und Umweltgruppen, Gewerkschaften und Kirchengemeinden. Damit sollten drei wichtige zivilgesellschaftliche Gruppen angesprochen werden, von denen die notwendige Offenheit für die Thematik erwartet wurde. Die Jugend war jene Gruppe, die an dem ersten Treffen nicht präsent war. All diese sollten über einen niedrigschwelligen Einführungsworkshop zu Sozialer Verteidigung angesprochen werden. Er basierte auf den Fragen „Was wollt Ihr verteidigen? – Was bedroht das Verteidigungswerte?“ und sollte anhand von Inputs zu Prinzipien und Methoden der SV erstens gewaltfreie Wege aufzeigen und zweitens Handlungskonzepte in Bezug auf jene Bedrohungen, die die jeweilige Gruppe für besonders dringlich hält, entwickeln helfen.

Zugleich wurde das Ziel der bewegungsübergreifenden Vernetzung benannt. Es wurde beschlossen, den Kontakt zu Initiativen der Energiewende und der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) aufzunehmen sowie vorhandene Kontakte mit Bildungswerken zu vertiefen (Evangelische Erwachsenenbildung EEB, Kathol. Bildungswerk, lokale Volkshochschulen).

An diesem Kick-Off-Treffen nahm eine Journalistin teil, die einen Artikel über den Abend mit einem werbenden Charakter veröffentlichte. Ein erster Erfolgsschritt auf dem Weg zur Modellregion.

Im Laufe des März fanden zwei weitere Treffen statt: eines im Elsass im Maison Jean Goss in Wimmenau, wo sich etwa 10 Aktive aus der Bewegung für eine gewaltfreie Alternative (MAN), der Christ*innen gegen Folter (ACAT), der Ev. Kirche in Elsass-Lothringen (UEPAL), der Arche-Bewegung und Le Soc (Pflugschar-Bewegung aus dem Umfeld des französischen Versöhnungsbunds) trafen. Sie planten auf diesem Treffen einen »Train-the-Trainer«-Workshop in Strasbourg mit Tobias Pastoors, bei dem mit dessen Einführungsworkshop zu Sozialer Verteidigung gearbeitet werden sollte: Neben mir und Stefan Walther nahmen elsässische Mitglieder von MAN, UEPAL und dem Campus Centre Monod teil.

Zugleich wurde von den elsässischen Aktiven der MAN eine Vortragsveranstaltung auf der Biofachmesse in Colmar organisiert. Auf dieser Messe wurde eine Offenheit für die Thematik der Sozialen Verteidigung erwartet – und nicht enttäuscht: Immerhin 35 Menschen kamen, um etwas über Soziale Verteidigung, u.a. am Beispiel des Ruhrkampfes, zu hören. Ich habe dabei einen von mehreren Inputs gegeben – und u.a. auf die Modellregion Oberrhein, den Workshop und die Unterstützungserklärung für SV hingewiesen.

Seither hat es leider keine solche deutsch-französischen Veranstaltungen mehr gegeben – abgesehen von den deutsch-französischen Friedensmärschen in Kehl und Strasbourg 2024 und 2025. Letzterer war uns wichtig, da er die deutsch-französische Aussöhnung symbolisierte, die ja der visionäre Ausgangspunkt und die Besonderheit der Modellregion Oberrhein ist.

Etablierung und Herausforderungen

Beim zweiten Vernetzungstreffen Ende März 2023 in Freiburg waren ein Dutzend Personen anwesend. Das Treffen diente einem Austausch Freiburger Gruppen (Friedensinstitut, Pax Christi Freiburg, Peace4 Future Freiburg, die Initiative Friedensstadt Freiburg und das Freiburger Friedensforum) mit Offenburger und Elsässer Gruppen.1

Viele kleine Schritte hin zu einer größeren Sichtbarkeit wurden im Nachklang dieser Treffen unternommen: Ein erster Weg in die Offenburger Öffentlichkeit geschah mit einer Rede auf dem dortigen Ostermarsch. Auch die Informationsverbreitung wurde aktiver angegangen: Alle sechs bis acht Wochen erscheint ein Newsletter zur Modellregion und SV allgemein, der an ca. 75 Personen im gesamten Gebiet zwischen Elsass und Freiburg versandt wird.

Zudem fanden verschiedene Workshops in Baden-Baden, Offenburg, Zell am Harmersbach, Freiburg, Lörrach, Friedrichshafen und Achern statt. Die Modellregion wurde zunehmend in der gesamten Region verbreitet. Insgesamt wurden dabei etwa 150 Menschen erreicht.

Der Trägerverein der Modellregion »Oberrhein«

Friedenswege e.V./Chemins de Paix ist ein Netzwerk von Friedensorten. Sie liegen zwischen

- Karlsruhe (Arbeitsstelle Frieden der Badischen Landeskirche),

- Offenburg (Töne des Friedens, Liebfrauenhof, Synagoge Kippenheim, Friedenskreuz Bühl),

- Freiburg (Friedensinstitut der Ev. Pädagogischen Hochschule) und dem

- Elsass (Maison Jean Goss, Maison bzw. Museum Albert Schweitzer in Gunsbach bzw. Kaysersberg, ABC Climont, ein Projekt der evangelischen Kirche Elsass-Lothringen, Versöhnungskirche Strasbourg, MAN Elsass, Campus Centre Monod Colmar etc.)

Ziel des Vereins ist es laut ihrem Leitbild, „Projekte zu initiieren, die sich im Dreiländereck Frankreich-Deutschland-Schweiz (…) für Frieden und Gewaltfreiheit engagieren. Dem Beispiel der Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland folgend und im Sinne Albert Schweitzers soll die Ehrfurcht vor allem Leben im Blick behalten werden.“ So will der Verein ein Ort für Dialog und Bildung und das vielfältige Musizieren der »Töne des Friedens« sein, ein Ort des Erinnerns und Gedenkens, der Kunst und der Kreativität, der Andachten und Konzerte.

Eine Struktur für die gesamte Region?

Nach den ersten Kick-Off-Treffen ging es bei der Umsetzung unserer Ziele darum, einen funktionsfähigen »Koordinationskreis Oberrhein« aufzubauen, der kommunale Basisgruppen und Austauschprozesse koordinieren könnte. Die Idee dahinter war, dass an vielen Orten Basisgruppen entstehen, die an Themen arbeiten, die für sie besonders relevant sind. Das Konzeptmodell (siehe Abb. 1) umfasste sowohl ortsbezogene als auch thematische Gruppen. Die jeweiligen Gruppen sollten dann zum Austausch und für die Koordination der Modellregion Vertreter*innen in einen Koordinations-Kreis entsenden.

Abb. 1: Schematische Darstellung des Koordinationskreises

Der Aufbau dieser Koordinationsstruktur begann im Mai 2023. Es sollten sowohl thematische Handlungsfelder identifiziert werden, an denen Aktive arbeiten wollen, als auch Menschen gefunden werden, die für Austauschprozesse und gegenseitiges Lernen in besagtem Koordinations-Kreis mitarbeiten würden.

Zu den Themen, die genannt wurden und zu denen ortsübergreifend in der Folge gearbeitet werden sollte, gehörten die Energieresilienz und der Aufbau und Schutz dezentraler Medien. Zudem sagten die meisten, dass der Schwerpunkt zunächst auf die Vernetzungsarbeit an der Basis gelegt werden sollte, bevor auf die kommunalen Institutionen zugegangen werden würde. Während sich die Kontakte zu Energiegenossenschaften und der SoLaWi nicht in konkreten Kooperationen niederschlugen, gab es eine AG »Schutz der Medien«, die einen ersten Entwurf für ein Seminar für das ver.di-Bildungsswerk Baden-Württemberg konzipierte. Es hätte noch mit Inhalten gefüllt werden sollen. Leider haben zwei der drei AG-Mitglieder nach einer inhaltlichen Kontroverse (s.u.) die AG verlassen und die Arbeit kam in der Folge zum Erliegen.

Letztlich konnte jedoch die Vernetzung der gesamten Region in einer zentralen Infrastruktur nicht realisiert werden. Aktive aus Karlsruhe und Freiburg stellten ihr Engagement aufgrund anderer inhaltlicher Prioritäten, aber auch wegen der räumlichen Entfernung, ein. Daraus ergab sich in der Folge eine Konzentration auf den Raum Offenburg-Kehl.

Handlungskonzepte oder Praxis?

Schon früh war die Idee entwickelt worden, aus den Bedrohungsszenarien Handlungskonzepte zu erstellen, die Anleitungen enthalten sollten, mit denen man im Bedarfsfall auf das entsprechende Szenario reagieren würde können.

Um zu einem solchen Konzept zu gelangen, schlug ich in der Rolle des Koordinators der Modellregion vor, zum einen die Prinzipien und Methoden der SV als Werkzeugkasten zu nutzen und zum anderen auch auf Aktionsplanungs-Tools und ein Akteursmapping zurückzugreifen. Über diesen Weg wollten die Aktiven jedoch nicht zum Ziel gelangen: Sie empfanden dieses strukturierte Vorgehen als theoretische Übung und nicht als eine Voraussetzung für effiziente praktische Aktivitäten. Sie wollten einfach direkt praktische Umsetzungen anpacken – z.B. den Deutsch-Französischen Friedensmarsch Kehl-Strasbourg planen und das »Fest des Schützenswerten« (s.u.).

Das Fest des Schützenswerten

Die Aktiven wollten SV praktisch machen, also organisierten wir ein Friedensfest im Sommer 2024. Wir nannten es »Fest des Schützenswerten«, bei dem zivilgesellschaftliche Initiativen eingeladen waren, um sich einerseits zu präsentieren, andererseits aber um sich gegenseitig kennenzulernen und für weitere Projekte zu vernetzen. Das Schützenswerte (Werte, Bedürfnisse, gesellschaftliche und politische Errungenschaften usw.) sollte gefeiert werden, zugleich überlegt werden, wie wir das Schützenswerte gegen Bedrohungen schützen können.

Wie sich das gestaltete: In einem Bürgerpark mit Sozial- und Familienzentrum und einem Musikpavillon kamen für einen Nachmittag und Abend etwa 150 bis 200 Menschen zusammen. Neben lokalen Friedensgruppen präsentierten der Fahrradverband ADFC, die Gewerkschaft ver.di, das »Offenburger Netzwerk für Nachhaltigkeit« (ONN) und die »Bildungswerkstatt zur Unterstützung der Bio-Musterregion Mittelbaden+« ihre Arbeit. Daneben war eine Märchenerzählerin vor Ort, es gab einen Vortrag des ehemaligen Offenburger Kulturamtsleiters zu einer Skulptur im Bürgerpark und zwei Baumbegehungen durch den BUND. Auch das gemeinsame Liedersingen und eine symbolische Ver»netz«ungsaktion mit einem Fadenknäuel, das die Essens- und Infostände miteinander verband, waren Teil des Programms. Und am Ende gab es auch Livemusik.

Die Besucher*innen konnten an einer Stellwand ihre Antworten auf drei Fragen notieren, die im Zentrum des Festes standen: Was finde ich schützenswert? Was bedroht das Schützenswerte? Was mache ich schon jetzt, um dieser Bedrohung zu begegnen?

Diese drei Fragen standen jedoch nicht nur am Tag des Festes selbst im Fokus. Bereits in der Vorbereitungszeit hatte der Leiter des Katholischen Bildungswerks die drei Fragen an die Mitstreiter*innen im ONN gestellt und einige interessante Antworten erhalten. In diesem Rahmen hatten sich so auch die Umweltgruppen und Bildungswerke, die am Fest teilnahmen, vorab und erstmalig mit diesen Fragen befasst. Das Bildungswerk zur Bio-Musterregion Mittelbaden+ ist mit einer Aktiven im Aktivenkreis engagiert und gibt Infos aus den Treffen in ihre Organisation weiter.

Auch auf dem Fest wurde der einführende Workshop zur SV angeboten. Er entwickelte sich an diesem Tag zu einem Gespräch von fünf Personen über den gewaltfreien Widerstand im Ukraine-Krieg und über die Frage des Bevölkerungsschutzes allgemein.

Der Versuch, über ein Fest die für SV zentrale Frage des »Schutzes von Werten« (vgl. Barleben in diesem Dossier, S. 3) niederschwellig zu transportieren und in der Gesellschaft zu platzieren, ist insgesamt gelungen. Symbolisiert wurde das nicht zuletzt dadurch, dass der aktivistische Kölner Liedermacher Gerd Schinkel vom Titel des Festes zu einem Lied inspiriert wurde. Auch die Zeitungen haben positive Berichte veröffentlicht. Doch die Tiefe der Verankerung von SV am Fest selbst und die daraus entstehenden Konsequenzen für die Region sind als eher gering einzustufen. Ähnliche Aktivitäten sollen daher in der Zukunft regelmäßig und eventuell dezentraler stattfinden, wie die Auswertung auf dem anschließenden Aktiventreffen ergab. Ein zweites solches Fest wird am 03. Oktober 2025 stattfinden, die Räume sind reserviert, die Vorbereitungen beginnen.

Kontroverse stärkt die Aktivengruppe

Einige Aktive, die im Zuge des Festes zu uns stießen, waren unsicher, ob ihre politischen Positionen zu WoW passen. In einem Positionsbarometer wurden daraufhin verschiedene Positionen zu aktuellen politischen Debatten (Atomwaffen, Rüstungsausgaben, Einschätzung zur SV und Ziviler Konfliktbearbeitung, Ukraine) so abgefragt, dass auch differenzierte Meinungen möglich waren. Zwei Personen haben diese Barometer nicht goutiert. Sie haben in der Folge die Gruppe verlassen, da aus ihrer Sicht zu viele (fast ein Drittel) der Anwesenden unter Umständen für Waffenlieferungen und mehr Rüstungsausgaben eintraten. Wie sollten diese Menschen – so fragten sie – in einer Gruppe agieren, die sich »Wehrhaft ohne Waffen« nennt?

Auf dem nächsten Treffen haben alle Aktiven jedoch betont, dass sie die Idee der Sozialen Verteidigung, die Verbreitung von »gewaltfreien Alternativen« und eine »konstruktive Friedensarbeit« weiterhin stärken und sich für Dialoge und konstruktive Kommunikation einsetzen wollen – unabhängig davon, wie sie persönlich beispielsweise zu Waffenlieferungen an die Ukraine stehen. Somit hat die verbliebene Gruppe gleichermaßen ihren Zusammenhalt und ihre thematische Fokussierung gestärkt. Die Furcht, dass jene Aktive, die für Waffenlieferungen an die Ukraine eintreten, die übrigen kompromittieren wollten, stellte sich als unbegründet heraus.

Abschließende Reflexion

Die Modellregion Oberrhein in ihrer ursprünglichen Form umfasst ein großes Gebiet. Es hat sich jedoch nicht als praktikabel erwiesen, die gesamte Modellregion in eine Koordination einzubeziehen. So liegt der Kern der Modellregion mittlerweile in der Umgebung von Offenburg und Kehl. Zu den anderen Orten besteht weiterhin ein regelmäßiger Informationsaustausch (z.B. über den Newsletter), aber keine aktive Mitarbeit.

Auch die grenzüberschreitende Arbeit, die ein wichtiger Anknüpfungs- und Motivationspunkt war, erwies sich langfristig als schwierig zu realisieren: Die Aktiven im Elsass waren nach den Auftaktveranstaltungen im Frühjahr 2023 zwischenzeitlich nicht gut zu erreichen. Ein Grund dafür kann sein, dass einige Aktive in eher abgelegenen Orten im Elsass wirken, sodass ein gegenseitiger Besuch von Veranstaltungen schwierig ist. Ausnahmen sind der Ostermarsch Kehl-Strasbourg und die jährlichen Präsenztreffen von Friedenswege e.V. Insgesamt sind deren Mitglieder damit aber keine wirklich aktive Basis für die Aktivitäten von WoW am Oberrhein.

Ungünstig wirkt sich zudem aus, dass ich als Koordinator nicht in der Region wohne und persönlich dort nicht vernetzt bin. Ich komme stets von außen, kann nicht mal spontan zu Menschen oder Gruppen in der Region fahren, um etwas zu besprechen usw. Dies mindert die Intensität der Arbeit an der Modellregion, da sie mit größerem Aufwand verbunden ist.

Während die angestrebten Handlungskonzepte, z.B. zur Energieresilienz oder zum Schutz der Medien, bisher nicht realisiert werden konnten, hat das »Fest des Schützenswerten« im Juni 2024 die Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Gruppen ebenso vorangebracht wie auch einen ersten inhaltlichen Einstieg in Soziale Verteidigung ermöglicht.

Anhand der erwähnten Kontroverse um das Positionsbarometer konnten wir erkennen, dass es unter den Aktiven Menschen gibt, die zwar persönlich keine Alternative zu Waffenlieferungen an die Ukraine oder Ausgaben für die Bundeswehr sehen, aber den Friedensgedanken und die Idee der Wirksamkeit von Sozialer Verteidigung hochhalten und an dieser Vision mitarbeiten möchten. Sie sind sicher nicht die einzigen. Für sie müssen wir offen sein, sollte eine flächendeckende und umfassende Verankerung von SV in der Gesellschaft möglich werden.

Ein Ansatzpunkt für die zukünftige Arbeit sollte der Bevölkerungsschutz sein. Der Widerspruch zwischen den Mitteln der militärischen Verteidigung und dem Schutz der Bevölkerung ist besonders gut nachvollziehbar. Angeregt durch die Informationen aus der bundesweiten Kampagne und durch die ermutigenden Berichte aus der Regionalgruppe Essen (siehe Arnold in diesem Dossier, S. 20) beginnt sich auch in der Modellregion Oberrhein etwas in dieser Hinsicht zu regen. Hoffentlich können wir einige Erfahrungen in die geplante internationale Konferenz zur Sozialen Verteidigung in Strasbourg einbringen, die die Bewegung für eine gewaltfreie Alternative (MAN) mit anderen im November 2026 organisieren will.

Aller Anfang ist schwer, zumal es ja keine Blaupause für unsere Vorhaben gibt. Wir lernen im Tun und der Reflexion.

Anmerkung

1) In der Folge haben sich die Freiburger Aktiven mit ihrer Initiative »Friedensstadt Freiburg« aus der Modellregion »WoW am Oberrhein« zurückgezogen, wobei weiterhin ein enger Informationsaustausch besteht und gegenseitig für Veranstaltungen geworben wird. Zudem habe ich später einen Workshop in einer Freiburger Kirchengemeinde gegeben und war bei einer wichtigen ersten öffentlichen Aktion des Bündnisses »Friedensstadt Freiburg« präsent.

Stephan Brües ist Koordinator von WoW am Oberrhein, Mitglied der Steuerungsgruppe der bundesweiten Kampagne und Ko-Vorsitzender des Bund für Soziale Veteidigung. Die hier vertretene Analyse und Meinung ist seine persönliche – und nicht die des Vereins Friedenswege e.V..

„Wenn in Berlin die Lichter ausgehen, gehen sie bei uns an“

Die Reformationskirche Berlin-Moabit als Leuchtturmprojekt

von Marie-Christin Barleben

Seit Ende 2022 versuchen wir in der Modellregion Berlin-Moabit am Standort der REFO Moabit e.V., Soziale Verteidigung (SV) zu erlernen und vorzubereiten. Die REFO Moabit ist ein Konvent am, um und in der Reformationskirche in Berlin-Moabit in dem 40-60 Menschen »Kirche im Kiez« leben.1 Mit spirituellen, sozialen und politischen Projekten und Angeboten wirken wir in den Kiez hinein und versuchen, Impulse von außen aufzunehmen. Mitten in der Hauptstadt gelegen ist die REFO ein hervorragender Ort, um SV in Großstädten einzuüben. Dazu haben wir einen Ansatz entwickelt, der ein umfassendes Verständnis von Sicherheit voraussetzt und als Antwort darauf Resilienz in verschiedenen Bereichen einsetzen möchte.

Nachdem wir zunächst versucht haben, SV als eigenständiges Konzept bekannt zu machen und durch theoretische und praktische Workshops eine aktive Gruppe aufzubauen, wurde uns nach und nach klar, dass wir unseren Ansatz breiter denken müssen, wenn wir in unserer »Bubble« Anknüpfungspunkte schaffen wollen. Es wurde uns auch bewusst, dass SV nicht nur Vorbereitung im Sinne von Haltung und Methoden bräuchte, sondern auch einen physischen Ort. Um sich verteidigen zu können, braucht es einen Schutzort und Treffpunkt, es braucht Wasser, Strom, Wärme, Kommunikationsmittel. Wir erkannten: SV ist nicht nur ein abstraktes Netzwerk, sondern lokal verortet. So begannen wir nachzudenken, wie eine solche Vorbereitung aussehen könnte und kamen schließlich zu einem neuen Namen für unser Projekt: »ResilienzZentrum Moabit«. Hochgegriffen, irritierend durch das großgeschriebene Z und deutlich weiter als »nur« SV.

Doch was bedeutet Resilienz? Als »resilient« wurden ursprünglich in der Physik Stoffe bezeichnet, die auch nach extremer Dehnung wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehrten. In der Psychologie und Soziologie werden Personen als resilient bezeichnet, die auch nach schweren, potentiell traumatischen Erlebnissen in der Lage sind, ihr Leben ohne dauerhafte Beeinträchtigungen fortzusetzen. In den letzten Jahren ist eine Ausdehnung der Anwendung des Begriffes sowohl auf Gesellschaften als auch auf Infrastruktur zu beobachten. In Bezug auf den Klimawandel geht es unter dem Mantel der Resilienz beispielsweise um die Anpassung an Risiken und Folgen globaler Erwärmung, eine resiliente digitale Infrastruktur hingegen ist gewappnet gegen Hackerangriffe und deren Folgen. Hier zeigt sich die enge Verbindung von Resilienz und Katastrophenschutzplänen, wie es auch in der Resilienzstrategie der Bundesregierung Niederschlag fand. Dabei hat sich eine Bedeutungsverschiebung ergeben. Resilienz meint weniger eine Rückkehr in den Ursprungszustand, sondern eine Form von Stressresistenz, die es ermöglicht mit Ausnahmesituationen umgehen zu können und Katastrophen zu überleben. In dieser Verwendung taucht der Begriff dann auch in Kombination mit »Demokratie« auf.

In Zeiten des zunehmenden Rechtspopulismus und -extremismus in Politik und Gesellschaft ist die Förderung einer »resilienten Demokratie«, die sich also gegen extremistische Tendenzen als resistent und wehrhaft erweist, unabdingbar (vgl. auch Neumann in diesem Dossier, S. 19).

SV kann zwar auch spontan erfolgreich angewendet werden, der präventive Aufbau bietet sich aber in doppelter Hinsicht an (vgl. Barleben in diesem Dossier, S. 3). Zum einen stärkt der Aufbau einer funktionierenden SV die Verteidigungsfähigkeit, zum anderen haben eine Vielzahl der für SV zu erbringenden Investitionen zugleich einen direkten gesellschaftlichen oder auch ökologischen Nutzen.

Das »ResilienzZentrum Moabit« beinhaltet dabei drei Bereiche: resiliente Demokratie, resiliente Infrastruktur und resiliente Beziehungen. Darin ist SV ein Teilbereich der resilienten Demokratie, die sich ebenfalls um gewaltfreie Konfliktlösung und Zivilen Widerstand bemüht. Soziale Verteidigung ist dann die Handlungsoption der resilienten Demokratie im Angriffsfall. Resiliente Infrastruktur und resiliente Beziehungen bilden die Unterstützungsstrukturen.

Resiliente Beziehungen

Der Aufbau von SV braucht Vorbilder und Unterstützer*innen. Hierbei können internationale Beziehungen helfen. Dabei können Veranstaltungen mit Friedensorganisationen und NGOs neue Verbündete anziehen und als Beispiele ausgewertet werden. Wir konnten in der REFO gute Erfolge mit internationalen Gruppen wie z.B. »Combatants for Peace« oder »Tent of Nations« erzielen. Aber auch mit Zeitzeug*innenberichten über die Friedliche Revolution in der DDR wie auch aus dem Nahen Osten. Historische Dokumentationen über das Ende der Herrschaft von Slobodan Milošević in Jugoslawien, Ferdinand Marcos auf den Philippinen oder Widerstand gegen den Nationalsozialismus haben sich ebenfalls als Ausgangspunkt für Diskussionen um die eigene Verantwortung und Möglichkeiten bewährt. Auf der anderen Seite sind internationale Beziehungen in Falle eines Angriffskrieges oder eines Putsches wichtig, damit eine innere SV auch von außen Unterstützung erfährt. Die Rolle von Drittstaaten ist unserer Auffassung nach in jedem Fall auch für SV relevant. Das mag zunächst verwirrend erscheinen, wenn sonst betont wird, dass SV eben keine Verteidigung nationaler Grenzen darstellt, sondern die darin gelebten Werte und Lebensweisen. Doch in einer Welt von Nationalstaaten meinen wir, dass auch SV mit den Eigenschaften dieses Systems umgehen sollte. Dies ist umso relevanter, als auch Institutionen, wie die UN oder das Völkerrecht, zwischen Staaten vereinbart sind. Das macht einen Umgang mit externen Staaten unumgänglich.

Resiliente Infrastruktur

Für die SV ist im Bereich der resilienten Infrastruktur vor allem eine dezentrale, autarke Versorgung relevant. Es ist für einen Aggressor bedeutend schwerer, die Stromversorgung zu übernehmen, wenn diese dezentral über unabhängige Einspeisegeräte und Verteilerpunkte organisiert wird, als über ein zentrales Kraftwerk. Hier bieten vor allem die erneuerbaren Energien eine großen Flexibilität. So sollte beim Ausbau von Solaranlagen in Städten darauf geachtet werden, dass die einzelnen Einspeiser im Notfall auch in der Lage sind, den Strom nicht ins allgemeine Stromnetz einzuspeisen, sondern als Direktversorger der angeschlossenen Verbrauchergeräte zu fungieren. So gedacht ist unser Ziel, dass in der REFO die Lichter angehen, wenn sie in Berlin ausgehen. Ähnliches gilt für Wärme- und Wasserversorgung. Der Umbau in diesem Bereich hilft somit auch im Falle von Naturkatastrophen und ist zugleich Teil einer notwendigen Transformation in Bezug auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit.2

Die Bedeutung einer dezentralen, resilienten Infrastruktur ist in Berlin bereits innerhalb des Feuerwehr-Forschungsprojekts »Kat-Leuchttürme« von 2012-2015 ausführlich bearbeitet worden. Entsprechende Katastrophenschutz-Leuchttürme wurden seitdem in der ganzen Stadt eingerichtet. Diese sollen die Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung im Katastrophenfall sichern (vgl. Berliner Feuerwehr 2016). Perspektivisch möchten wir die REFO ebenfalls zu einem solchen »Leuchtturm« ertüchtigen und als nicht-staatlichen Anlaufpunkt etablieren, erste Gespräche mit dem Bezirk haben bereits stattgefunden.

Ein anderer Aspekt ist die Nahrungsversorgung. Während in den ländlichen Regionen zumeist noch eine Grundversorgung mittels umliegender landwirtschaftlicher Betriebe denkbar ist, ist das für eine Großstadt wie Berlin kaum umsetzbar. Selbst eine effiziente Nutzung möglicher Flächen durch sogenanntes Urban Gardening könnte die notwendigen Lebensmittel nicht bereitstellen. Trotzdem ist hier ein großes Potential für Gemeinschaftsprojekte gegeben, die zwar nicht zentral auf SV fokussieren, aber diese im Kontext von Umweltbildung und Gemeinschaftsförderung mitbedenken. Zudem ist das Begrünen »toter Flächen« in der Großstadt als Anpassungsstrategie an die Herausforderungen des Klimawandels ohnehin wichtig, um das Erhitzen der Stadt zu verlangsamen.

Wir konnten bereits erste Vernetzungserfolge mit dem Anbau von Gemüse auf unserem Balkon erzielen und planen daran anknüpfend in der Zukunft weitere Workshops zu Anbau und Zubereitung unseres eigenen Gemüses. Dabei streben wir längerfristig auch eine Kooperation mit der von uns betriebenen Kindertagesstätte an. Dadurch lässt sich Umweltbildung mit Gemeinschaftsaufbau und SV verknüpfen. Im Zuge solcher Projekte ist auch die Möglichkeit der Wasserrückgewinnung und -speicherung z.B. in Regentonnen oder Zisternen ein weiterer Schritt hin zu einer nachhaltigeren, resilienteren Stadt (vgl. Schwägerl 2024). Auch hier sind Nachbarschaftsprojekte denkbar, die sich der Wasserrückgewinnung und Stadtbegrünung widmen.

Der Bereich der resilienten Infrastruktur bietet sich somit neben der technischen Resilienz auch als Anknüpfungspunkt für Vernetzung (soziale Resilienz) in zweifacher Hinsicht an. Zum einen kann hierüber der Kontakt zum Bezirk oder auch zur Kommune sowie zu den Institutionen des Katastrophenschutzes (THW, Feuerwehr, DRK, etc.) aufgebaut werden, zum anderen ist der sofortige Nutzen im Bereich des Klimaschutzes bzw. der Klimaanpassung gut erkennbar und kann somit eine Brücke in die Klimabewegungen hinein sein.

Wahlbeeinflussung, »Fake-News« und Hackerangriffe haben die Sensibilität für die Sicherheit bzw. Manipulierbarkeit digitaler Infrastruktur in den letzten Jahren erhöht – und auch sie ist Teil der hier veranschlagten Resilienzstrategie. Für SV ist Kommunikation zwischen den einzelnen Verteidiger*innen sowie mit Drittstaaten enorm wichtig, weshalb der Aufbau einer resilienten Kommunikationsstruktur absolut basal ist. Dabei ist es sinnvoll, auch systemische Redundanzen vorzuhalten (z.B. Telefon, Radio, Internet). Auch hier könnten Workshops oder ähnliches angeboten werden und neue Interessierte gewonnen werden. Aus Zeit-, Kapazitäts- und Interessensgründen haben wir uns in der REFO in diesem Bereich bisher nicht weiter ausprobiert.

Resiliente Demokratie

Eine wichtige Basis der SV ist ein starker zivilgesellschaftlicher Zusammenhalt. Um diesen zu befördern, braucht es (Nachbarschafts-)Netzwerke und starke zivilgesellschaftliche Institutionen, wie beispielsweise Kirchengemeinden, Gewerkschaften, Kultur- oder Sportvereine. An mit diesen Institutionen verbundenen Orten versammeln sich Menschen, die sich über Aktivitäten oder Wertvorstellungen verbunden fühlen. Es gibt dort etablierte Kommunikationswege und man unterstützt sich zumeist gegenseitig. Dies ist im Verteidigungsfall besonders wichtig, da hier zum einen eine Selbstvergewisserung und Stärkung der Verteidiger*innen stattfindet und zum anderen gegenseitige Unterstützung organisiert werden kann, wenn Einzelne besonderen Repressalien ausgesetzt sind.

Darüber hinaus sind starke zivilgesellschaftliche Institutionen und Netzwerke auch eine Investition in eine resiliente Demokratie, denn in und durch diese Institutionen ergeben sich Möglichkeit zum Meinungsaustausch wie auch zur aktiven Beteiligung am demokratischen Diskurs. Des Weiteren sind soziale Anlaufstellen (Tafeln, Stadteilzentren, Arche, etc.) wichtige Protagonisten, um soziale Ungerechtigkeiten aktiv auszugleichen, und als Bildungseinrichtungen sind sie auch Orte des »demokratischen Lernens«. Die REFO versteht sich nicht nur als geistlicher Ort, sondern will auch Bildungs-, Kultur- und Kunstraum sein. Um sowohl die Konventsmitglieder als auch immer neue Akteure anzuziehen und zu vernetzen, setzen wir auf »Community-Building«.

Wir verbünden uns mit Nachbarschaftsinitiativen, planen gemeinsam Feste, sind Teil von Netzwerken – all diese Strukturen würden auch im Verteidigungsfall als Unterstützungsnetzwerk helfen. Da es sich bei diesen allerdings häufig um eher politisch linke Communitys handelt, haben wir in der REFO die Erfahrung gemacht, dass das Thema »Verteidigung« zunächst auf Ablehnung stößt. Der Resilienzansatz konnte uns helfen, hier besser ins Gespräch zu gehen, da er Ansatzpunkte jenseits problematisch aufgeladener Begriffe bietet. So konnten wir durchdringen zu Positionen, die ungefähr so lauteten: „Ja, ich will auch sehr viel verändern, aber ich will das demokratisch entscheiden und nicht diktatorisch aufgezwungen bekommen.“ Aus dieser Haltung heraus haben wir in der REFO z.B. eine Reihe zu »Konflikt- und Friedensfähigkeit« organisiert. Dort gab es über sieben Wochen hinweg einmal pro Woche einen Vortrag, der Facetten von Friedensethik und -theorie vorstellte. Durch das niederschwellige Angebot konnten viele Personen erste Einblicke gewinnen, zusätzlich wurde die Vernetzung gefördert. Solche niederschwelligen und kurzen Angebote bieten sich als Anknüpfungspunkte an. Zur Vertiefung organisieren wir zusätzlich immer wieder Tages- oder Wochenendworkshops. Besonders unser »Resonanzraum«, bei dem wir ein Wochenende zu einem Thema außerhalb Berlins im Kloster Heiligengrabe verbringen, bietet eine tolle Möglichkeit sowohl für inhaltlichen Austausch als auch für soziale Interaktion. Der Resonanzraum funktioniert so, dass jede*r einen Slot aus seiner*ihrer Perspektive gestaltet. Auf diese Weise kommen alle mit ihren Kompetenzen und Themen vor, Menschen lernen voneinander und erfahren Selbstwirksamkeit. In Tagesworkshops haben wir uns bereits mit Diversität auseinandergesetzt und planen, Argumentationsworkshops anzubieten. Auch Workshops zur Gewaltprävention, Diskriminierungssensibilität oder Machtmissbrauch sind denkbar.

Auch praktisch ausgerichtete Workshops zu Widerstandsmethoden oder gemeinsame Demo-Besuche oder auch die Organisation von eigenen Demonstrationen stärken den Zusammenhalt, die Demokratie und helfen dabei, Fähigkeiten zu erlangen, die auch für SV relevant sind. Somit lassen sich eine linke progressive Protest- und Demokratiekultur und der Aufbau von SV verbinden.

Eine besondere Stellung kommt in einer resilienzorientierten SV außerdem dem Bereich der Kunst und Kreativität in einem weiten Sinne zu. Musik, bildende Kunst, Theater und Performances können sowohl gemeinschaftsstärkend als auch autoritätsunterwandernd genutzt werden. Nicht ohne Grund wird in Diktaturen häufig versucht, die Kunstfreiheit einzuschränken und z.B. das öffentliche Abspielen von Musik zu untersagen, oder versucht, die Kunstszene durch staatskonforme Kunst zu kontrollieren. Das kollektive Archiv des Kunst- und Kulturbetriebs bietet schon jetzt einen riesigen Schatz an subversiven Methoden und Ideen. In der REFO konnten wir in Zusammenarbeit mit dem Künstler Jens Reulecke bereits mehrere Ausstellungen durch entsprechende Veranstaltungsreihen begleiten.3 Durch den Bezug zu den Bildern und Installationen konnten in den Gesprächen neue Blickwinkel auf Frieden und Resilienz entstehen, auch verbunden mit einem emotional-ästhetischen Zugang.

Zusätzlich stärkt eigenes künstlerisches Arbeiten die Kreativität und Improvisationsfähigkeit, was im Ernstfall hilfreich bei der Lösungsfindung sein kann. Unter Improvisation verstehe ich dabei die typisch menschliche Fähigkeit, in unvorhersehbaren Situationen auf bekanntes Wissen und Fähigkeiten zuzugreifen und dieses dann situativ neu arrangiert anzuwenden.4 Die Idee der Alltagsimprovisation ist auch die Grundlage der Feuerwehr in Deutschland. Nach wie vor ist für die Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr eine abgeschlossene Handwerksausbildung erforderlich. Die Idee dahinter ist, dass trotz allen Trainings jeder Einsatz individuell ist und neben den Fähigkeiten der Brandbekämpfung eine große Menge an weiteren Fähigkeiten und Ideen benötigen kann. Je mehr Personen ihr je individuelles Wissen zusammenbringen, um eine Lösung zu entwickeln, umso größer das Improvisationskapital. Dabei handelt es sich um keine naive, spontane »Bastelei«, sondern eine situationsgebundene, lösungsorientierte Wissensanwendung. Die Stärkung dieser Fähigkeiten ist somit in allen Bereichen ein Beitrag zum Resilienzaufbau. Dabei lässt sich der in den letzten Jahren beobachtbare DiY- und Upcylingtrend als Anknüpfungspunkt nutzen. Die REFO verfügt über eine gute ausgestattete Werkstatt, viel Platz und viele Menschen mit handwerklichen Fähigkeiten. Daraus ergeben sich Möglichkeiten, in Zukunft verstärkt auch Workshops zu Holzbearbeitung o.ä. anzubieten, auch der Umbau der REFO hinzu einem nachhaltigen, energieautarken Gebäude ist viel mit Eigenleistung verbunden und ermöglicht so gemeinschaftliches Handwerken.

Neben diesen Projektideen aus dem weiteren Umfeld von resilienzorientierter Sozialer Verteidigung lassen sich auch noch Workshops zu konkreten Fähigkeiten durchführen. Zu nennen sind hier Argumentationstrainings gegen rassistische, extremistische und populistische Sprüche, wie auch Courage-Trainings und Konfliktdeeskalationsübungen. Darüber hinaus lassen sich einzelne Methoden des gewaltfreien Widerstands im Vorhinein üben.

In einem kirchlichen Kontext wie der REFO ist darüber hinaus der Bereich der Friedensspiritualität ein wichtiger Aspekt. So haben »Friedensgebete« eine lange Tradition vor allem im Osten Deutschlands und die jedes Jahr stattfindende »Ökumenische FriedensDekade« verbindet deutschlandweit Gemeinden. Doch der »Einsatz« für den Frieden sollte nicht einfach zur alljährlichen Routineübung werden, sondern muss sich selbst „als ein Auf-dem-Weg-Sein, als Einüben einer kritischen Haltung und nicht das passive Erleiden oder Erdulden militärstrategischer Maßnahmen“ verstehen (Schlögl-Flierl 2023, S. 14). Dann kann jede Praxis der Friedensspiritualität einem Abstumpfen gegenüber Kriegsberichten entgegenwirken und als kontrafaktische Hoffnungsbotschaft den Raum für einen Friedensprozess eröffnen (vgl. Ackermann u.a. 2023, S. 63f.). Die Bedeutung von Friedensgebeten für den größeren Rahmen des gewaltfreien Widerstands und der SV lässt sich unschwer an der »Friedlichen Revolution« in der DDR erkennen und sollte, wenn es um kirchliche Gemeinschaften geht, unbedingt beibehalten und ausgebaut werden. Wir haben in der REFO den November, in dem auch die FriedensDekade liegt, zum Friedensmonat erklärt und nutzen ihn für Veranstaltungen rund um das Thema Frieden und Soziale Verteidigung. Dadurch lassen sich das Kirchenjahr und unsere Arbeit verbinden und auch in der Zusammenarbeit mit anderen Kirchengemeinden fruchtbar machen.

Insgesamt hat sich für uns der Resilienzansatz als Möglichkeit bewährt, mit sehr verschiedenen Gruppen und Akteuren in Kontakt zu treten, Netzwerke zu schaffen und stückweise die Verteidigungsfähigkeit aufzubauen, ohne von oben herab zu indoktrinieren. Dass der Aufbau einer resilienten Infrastruktur für die Verteidigung sinnvoll und notwendig ist, ist dabei auch in militärischen Kreisen anschlussfähig. Aus unserer Perspektive des »Community buildings« bietet sich somit eine Möglichkeit, zunächst den gemeinsamen Aufbau von Sicherheit und Resilienz in den Fokus zu rücken und darauf aufbauend das Thema der SV zu diskutieren.

Anmerkungen

1) Die REFO stellt sich und ihre Arbeit im Internet ausführlich selbst vor: refo-moabit.de.

2) Diese sehr direkte Verbindung von Sozialer Verteidigung und Ökologiebewegung ist dabei keine neue Erscheinung. DIE GRÜNEN forderten schon in ihrem Friedensmanifest schon 1981: „Militärische Rüstung abbauen – Soziale Verteidigung aufbauen“. Für weitere Informationen vgl. Ebert 1991, S. 20-24.

3) Für Bilder siehe die Homepage des Künstlers: jensreulecke.com/installation-exhibition.

4) Für ausführlichere Reflexionen über die verschiedenen Formen vom Improvisation vgl. Ravn, Hoffding und McGuirk 2021.

Literatur

Ackermann, D.; Anselm, R.; et al. (2023): Maß des Möglichen: Perspektiven evangelischer Friedensethik angesichts des Krieges in der Ukraine: ein Debattenbeitrag. 1. Auflage. Schriften der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr. Berlin, 2023.

Berliner Feuerwehr (2016): Kat-Leuchttürme. Katastrophenschutz-Leuchttürme als Anlaufstelle für die Bevölkerung in Krisensituationen. Teilvorhaben: Konzipierung und Demonstration von Katastrophenschutz-Leuchttürmen bei der Berliner Feuerwehr. Schlussbericht mit Broschüre, o.O.

Ebert, Th. (1991): Die Entwicklung des Konzepts der Sozialen Verteidigung in Deutschland. In: Ebd. (Hrsg.): Soziale Verteidigung: konstruktive Konfliktaustragung; Kritik und Gegenkritik. Militärpolitik-Dokumentation 80/81. Frankfurt a.M.: Haag und Herchen, S. 3-30.

Ravn, S.; Hoffding, S.; McGuirk, J. (Hrsg.) (2021): Philosophy of Improvisation. Interdisciplinary Perspectives on Theory and Practice. New York: Routledge.

Schwägerl, Ch. (2024): Berlin entstand in einem Sumpf, nun droht es trockenzufallen – lässt sich die Wasserkrise abwenden? Auf dem Weg zur Schwammstadt? Wie Berlin sich auf Hitze und Wassernot vorbereitet. RiffReporter, 16.5.2024.

Schlögl-Flierl, K. (2023): Resilienz – normativ durchdacht, transformativ entwickelt. Ethik und Militär 1/2023, S. 8-15.

Marie-Christin Barleben ist evangelische Theologin, Pfarrerin und Friedensaktivistin.

Die Modellregion Wendland

Organising für Soziale Verteidigung im ländlichen Raum

von Jochen Neumann

Das Wendland liegt im nordöstlichsten Zipfel von Niedersachsen, war »Zonenrandgebiet« und gilt bis heute als strukturschwache Region. Bekannt ist das Wendland überregional vor allem durch den langjährigen Widerstand gegen das geplante, aber nie fertig gebaute oder in Betrieb genommene unterirdische Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Vor wenigen Jahren, nach über 40 Jahren Widerstand wurde der Erfolg gefeiert, dass Gorleben von der Liste der möglichen Endlagerstandorte offiziell gestrichen wurde.

Im Rahmen meiner Arbeit bei der KURVE Wustrow, die 1980 als Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion im Wendland gegründet wurde, konnte ich an der Gründung der Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« mitwirken und das Wendland als Modellregion vorschlagen. So wie die KURVE Wustrow erfolgreich an der Etablierung des Zivilen Friedensdienstes als Alternative zur militärischen Reaktion auf internationale Konflikte beigetragen hat, so zielt die Kampagne heute darauf ab, Soziale Verteidigung als Alternative zur militärischen Verteidigung voranzubringen.

Ansatz in der Modellregion Wendland

In der Modellregion Wendland wollen wir an diese Erfahrung des Gorleben-Widerstands anknüpfen und aus der üblichen Blase der Friedensbewegten heraustreten, um Soziale Verteidigung voranzubringen. Neben den Anti-Atom-Bewegten gibt es hier viele sozial-ökologische Transformationsprojekte, deren Themen wie Klimaschutz wir auch in Verbindung mit Sozialer Verteidigung setzen wollen. Darüber hinaus wollen wir aber auch auf andere gesellschaftliche Gruppen und Institutionen zugehen, die bei einer effektiven Sozialen Verteidigung in der Region mitwirken sollten, wie der kommunale Krisenstab oder die freiwilligen Feuerwehren.

Hier nutzen wir den Ansatz des »transformativen organising« (Williams 2013), indem wir die Menschen dort abholen wollen, wo sie stehen, leben, aktiv sind, und mit ihnen neue Wege und Lösungen suchen für ihre Probleme und Sorgen. Dabei werden unweigerlich Grundsatzfragen unseres gesellschaftlichen Systems aufgeworfen: Wie wollen wir uns verteidigen? Wie wollen wir wirtschaften? Wer gehört dazu? Brauchen wir territoriale Grenzen?

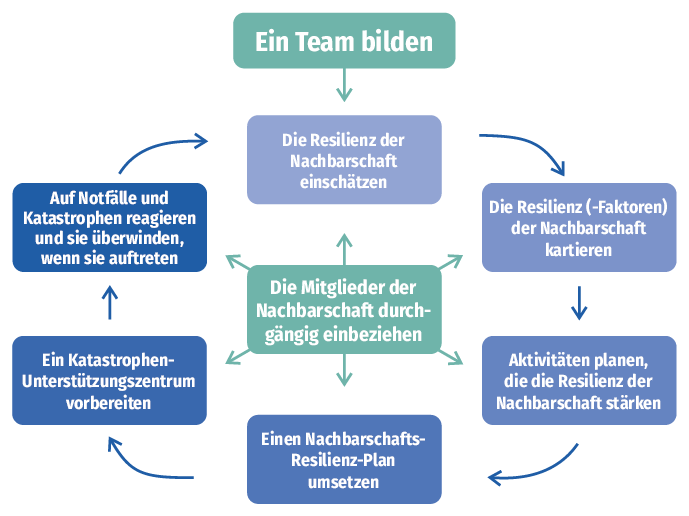

Für den Aufbau einer Modellregion für Soziale Verteidigung sehen wir daher folgende Phasen (vgl. Abb. 1 mit Maßnahmen und Meilensteinen in den drei Phasen):

Phase 1: Kontakt, Information, Analyse

Phase 2: Lokales Handlungskonzept

Phase 3: Einüben, Planspiel

|

Maßnahmen in Modellregion |

Meilensteine für Maßnahmen |

|

|

Phase 1: |

● Gespräche mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen ● Infoveranstaltungen zu SV ● Workshops zu SV ● Akteursanalyse |

● Lokaler Unterstützer*innenkreis (Netzwerk / Bündnis / Initiative) ist aufgebaut |

|

● Gespräche mit relevanten Akteuren/Sektoren |

● Relevante Akteure/Sektoren sind eingebunden |

|

|

Phase 2: |

● Konzeptentwicklungsworkshops mit relevanten Akteuren ● Formulierung eines lokalen SV-Konzepts ● »Feedback«-Workshops zu Konzeptentwurf |

● Bedrohungs- und Verteidigungsszenarien für lokalen Kontext (lokales SV-Konzept) sind entwickelt |

|

Phase 3: |

● Planspiel mit relevanten Akteuren und möglichst breiter Beteiligung |

● Kreative Methoden zur Umsetzung des lokalen SV-Konzept sind erprobt |

|

● Dokumentation des Prozesses, des Konzepts, der Methoden sowie der Erfahrungen und der Empfehlungen für andere Regionen |

● Fallstudie / methodisches Handbuch ist publiziert |

Abb. 1: Maßnahmen und Meilensteine in den drei Phasen des Aufbaus einer Modellregion für Soziale Verteidigung

In der ersten Phase geht es darum in Kontakt mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen zu gehen und im Sinne des »transformativen organising« hinzuhören und Verbindungen zur Sozialen Verteidigung zu entdecken. Mit Infoveranstaltungen und Workshops kann breiteres Interesse in der Bevölkerung geweckt und Interessierte hinzugewonnen werden. Es empfiehlt sich, ein Akteursmapping zu machen, um für den lokalen Kontext weitere relevante Akteure zu finden und auch hier gezielt Gespräche zu führen. Ziel oder Meilenstein dieser ersten Phase ist es, einen lokalen Kreis an Unterstützer*innen aufzubauen und dabei relevante Akteure und gesellschaftliche Sektoren eingebunden zu haben (vgl. Abb. 2 mit den relevantesten Akteuren und Sektoren im Wendland).

Abb. 2: Relevante Akteursgruppen in der Modellregion Wendland

In der zweiten Phase geht es darum, ein lokales Handlungskonzept für Soziale Verteidigung zu entwickeln. Dieses kann in Workshops gelingen, in denen die relevanten Akteure für die unterschiedlichen gesellschaftlichen Sektoren zu den kontextspezifischen Bedrohungs- und Verteidigungsszenarien gemeinsam beraten, wie auf diese reagiert bzw. diese vorbeugend verhindert oder reduziert werden könnten. Zum Beispiel sind zum Schutz der Pressefreiheit Journalist*innen der lokalen Medien, der Leser*innenbeirat der Lokalzeitung oder ähnliche Gremien einzubinden, um geeignete Maßnahmen zu erarbeiten.

In der dritten Phase, wenn ein lokales Handlungskonzept vorliegt, gilt es die darin skizzierten Maßnahmen praktisch und mit möglichst breiter Beteiligung einzuüben. Dies kann in Form von Planspielen oder Krisenübungen geschehen. Die Erkenntnisse münden in eine Verbesserung, Ergänzung oder Konkretisierung von Maßnahmen im lokalen Handlungskonzept.

Schließlich soll der gesamte Prozess des Aufbaus einer Modellregion in Form einer Fallstudie oder einem methodischen Handbuch dokumentiert werden, so dass andere Regionen davon lernen können.

Auswahl der relevantesten Akteure in der Modellregion Wendland

Bereits die erste Akteursanalyse für die Modellregion Wendland war auf ein breites Spektrum an Akteursgruppen (Abb. 2) ausgerichtet. Die Liste der relevantesten Akteure, die über direkte Gespräche kontaktiert werden sollen bzw. bereits angesprochen wurden und auch Interesse an dem Konzept der Sozialen Verteidigung gezeigt haben, wird stetig erweitert.

Enge Verbindungen bestanden bereits zu lokalen Bündnissen und Nichtregierungsorganisationen (z.B. dem »Antimilitaristischen Bündnis«, dem »Bündnis gegen Rechts Wendland/Altmark«, dem Klimabündnis und der »KURVE Wustrow«) und zu einigen Initiativen für sozial-ökologische Transformation (z.B. »Fridays for Future«-Gruppen oder der »BI Umwelt- und Naturschutz«). Im Zuge der Vertiefungsworkshops wurden weitere Akteure relevant (z.B. die Initiativen für »Solidarische Landwirtschaft« bei der Frage nach Ernährungssicherheit). Kulturschaffende boten die Möglichkeit, Soziale Verteidigung an neuen Orten (wie Workshops im Rahmen der »Kulturellen Landpartie«) und in neuen Formen (wie einem Theaterstück) einem breiteren Publikum nahezubringen.

Der Ansatz des »transformativen organising« fruchtete sogar im Gespräch mit der parteilosen Landrätin, die selbst die Verbindung zwischen einer von ihr geplanten Veranstaltung zur Kreislaufwirtschaft und der Sozialen Verteidigung entdeckte.