Konfliktsensibilität machtkritisch gestalten

von Cora Bieß 1

Konfliktsensibilität spielt in der Friedensarbeit und für eine konstruktive Konfliktbearbeitung eine bedeutende Rolle. Häufig wird Konfliktsensibilität anhand des »Do No Harm«-Konzepts definiert, das jedoch keine macht- und herrschaftskritischen Perspektiven auf die eigene Intervention in Konflikte enthält. Könnte eine machtkritische Reformulierung helfen, koloniale Kontinuitäten sowie das Zusammenspiel von Privilegierungen und Diskriminierungen besser erkennbar und transformierbar zu machen? Kann so eine strukturell gewaltärmere Konfliktsensibilität geschaffen werden?

Konfliktsensibilität bedeutet, sich der Wechselwirkung zwischen den eigenen Interventionen in einen Konflikt und der Konfliktdynamik bewusst zu sein oder zu werden. Ein konfliktsensibler Ansatz soll also Schaden durch die eigene Intervention verhindern und zu einem konstruktiven Konfliktumgang beitragen. Konfliktsensibilität ist in verschiedenen Kontexten anwendbar, ganz unabhängig von Intensität oder Häufigkeit der vorhandenen Gewalt, auch in Kontexten, die vordergründig keine gewaltvollen Spannungen aufzeigen.

Eine solche Konfliktsensibilität wird vielerorts gefordert, festgestellt oder zumindest vorbereitet. Exemplarisch dafür wird in einer 2021 erschienenen Publikation von FriEnt die neue Bundesregierung gezielt aufgerufen, sich an einer Praxis des »Do No Harm« zu orientieren: „Die Bundesregierung und ihre staatlichen wie nicht-staatlichen Partner*innen sollten daher eine Strategie für die Stärkung und Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteur*innen entwickeln, die sich am übergeordneten Ziel der Friedensförderung und dem Prinzip des ,Do No Harm‘ orientieren“ (Bärwaldt 2021, S. 4). Darüber hinaus erinnerte Martina Fischer, Referentin für Friedensfragen bei Brot für die Welt, nach Bildung der neuen Bundesregierung diese an ihre eigenen Grundsätze: „[D]ie Politik muss sich am ,do no harm‘-Grundsatz orientieren und Schaden vermeiden. Diesem Ziel haben sich deutsche Regierungen mit ihren Leitlinien ,Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern‘ 2017 explizit verpflichtet“ (Fischer 2021). Als drittes Beispiel soll ein Aufsatz Hanne-Margret Birckenbachs dienen, die an die Notwendigkeit für Fehlerfreundlichkeit und Reflexivität erinnerte, denn „auch der Versuch, Frieden zu stiften, kann scheitern“ (ebd., S. 70). Hierfür ist laut Birckenbach »Do No Harm« wegweisend, wodurch „Auswirkungen von Hilfsaktivitäten auf die Konfliktentwicklung in Kriegsgebieten reflektiert werden“ könnten (ebd.).

Es lässt sich auch festhalten: Inzwischen wird »Do No Harm« von verschiedenen Organisationen, Akteur*innen der Konflikt- und Friedensarbeit sowie Regierungsorganisationen als gängiger Standard verwendet. Dennoch enthält »Do No Harm« eine zentrale Wahrnehmungslücke, die zweifellos Konfliktdynamiken maßgeblich beeinflussen kann: die Auswirkungen von Macht und Herrschaft. Der vorliegende Text versucht daher eine Reformulierung von Konfliktsensibilität vorzunehmen, die strukturelle Gewalt im Kontext kolonialer Kontinuitäten ins Zentrum stellt.

Das Konzept »Do No Harm«

»Do No Harm« wurde in den 1990er Jahren ursprünglich für den Kontext der Entwicklungsarbeit von Mary Anderson (1999) entwickelt und impliziert das Verständnis, dass eine Intervention in einen Konflikt bedeutet, selbst Teil des Konflikts zu werden. Demnach sind Aktivitäten und Interventionen in einem Konfliktumfeld nicht neutral, sondern beeinflussen die Dynamik von Konflikten. Auf Deutsch bedeutet »Do No Harm« übersetzt so viel wie: „Richte keinen Schaden an“. Dies gilt inzwischen als der „international anerkannte Qualitätsstandard konfliktsensibler Arbeit“ (Bücken und Frieters-Reermann 2021, S. 264). »Do No Harm« ist somit ein Mindeststandard für die Praxis, um unbeabsichtigten Schaden zu vermeiden. Das bedeutet, dass Organisationen und Akteur*innen im Falle von unbeabsichtigt konfliktverschärfenden Folgen ihrer Programme auf die entstandenen Folgen eingehen sollen.

Laut CDA (o.J.) dient die Anwendung von »Do No Harm« dazu, dass Organisationen einerseits verantwortungsbewusster und andererseits effizienter werden. »Do No Harm« umfasst dabei eine detaillierte Konfliktanalyse verbunden mit einer Folgenabschätzung (Birckenbach 2023, S. 158). Zudem sollen lokale Stimmen in Programmentwicklungen gefördert werden. Das Ziel von »Do No Harm« ist es also, konfliktverschärfende Dynamiken frühzeitig zu erkennen und in Folge die eigene Kommunikation, Interaktion und Kooperation entsprechend anzupassen.

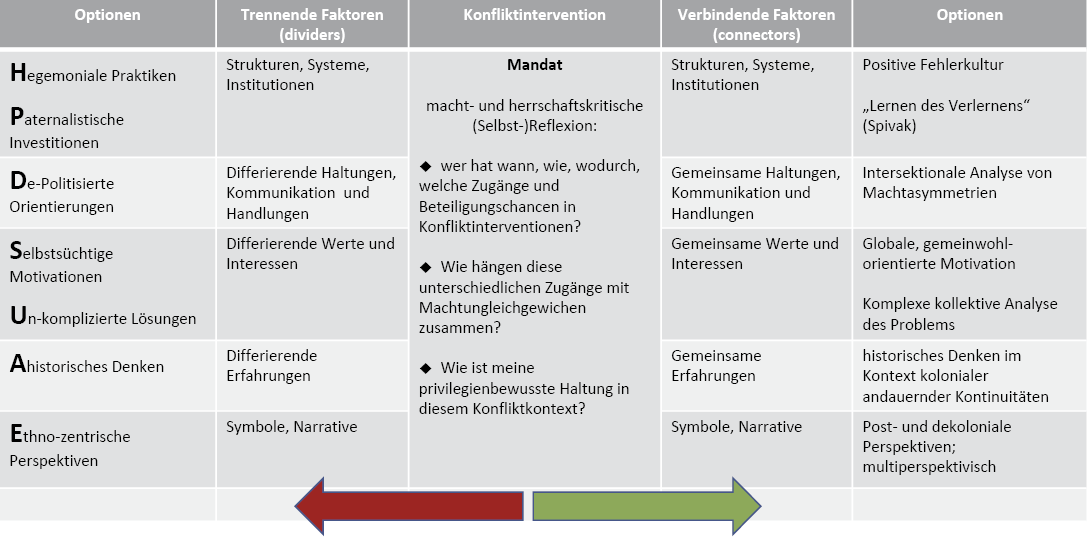

»Do No Harm« beruht auf dem einfachen Konzept einer Analyse der »trennenden Faktoren« (»Dividers«) und der »verbindenden Faktoren« (»Connectors«), um die Beziehungen zwischen den Gruppen in dem Kontext darzustellen, in dem eine Maßnahme durchgeführt wird. Trennende Faktoren führen in der Regel zu Spaltungen oder Spannungen, verbindende hingegen können die Basis für Gemeinsamkeiten bilden. In Kontexten gewaltvoller Konflikte sind die Verbindungslinien (»Connectors«) allerdings teilweise schwer erkennbar. Programmaktivitäten müssen nach dieser erfolgten Analyse dann so gestaltet werden, dass sie die trennenden Faktoren nicht eskalativ vorantreiben. Die Analyse und das konstante Monitoring nach Grundsätzen des »Do No Harm« helfen dann auch, eventuelle negative Auswirkungen der geplanten Programmaktivitäten rechtzeitig zu erkennen und diesen entgegenwirken zu können.

Do No Harm in Kritik

In der Praxis des Globalen Nordens wird, so die Kritik, »Do No Harm« häufig nur noch als ein »Buzzword« in Projektanträgen verwendet, wodurch die Wirkung oberflächlich bleibt und zu viele unterschiedliche Auffassungen davon zirkulieren, was »kein Schaden« ist. »Do No Harm« wird von Akteur*innen des Globalen Nordens als utilitaristisches Prinzip verstanden, die Reduktion von Konfliktsensibilität auf ein Tool bewerten Barbolet et al. (2005) jedoch als unzureichend, sofern »Do No Harm« nicht auch als eine haltungsverändernde Methode verstanden wird. Denn eine „übermäßige Betonung komplexer Instrumente, Tabellen und Methoden scheint ein primär westlicher Ansatz zu sein, der bei vielen Organisationen des Südens nur auf begrenzte Resonanz stößt“ (ebd., S. 2). Der Grund für diese begrenzte Resonanz könnte eine fehlende herrschaftskritische Perspektive auf Konfliktinterventionen sein. Denn eine substantielle Leerstelle in der Kritik an Konfliktsensibilität bildet die Betrachtung von Machtungleichgewichten.

|

Hegemoniale Praktiken |

|

Hierbei geht es um eine kritische Reflexion der Vorherrschaft. Orientierung bieten diese Reflexionsfragen: „1) Wird die Idee vermittelt, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen Lösungen entwickeln und durchsetzen kann, die für alle gelten? 2) Werden Menschen dazu eingeladen, über ihre eigenen Grenzen/Mängel/Fehler und Unzulänglichkeiten nachzudenken?“ |

|

Ethnozentrische Perspektiven |

|

Hierbei liegt der Fokus auf einer kritischen Reflexion darüber, inwieweit eine Sichtweise als universell dargestellt wird: „1) Wird unterstellt, dass Menschen, die nicht mit dieser Sichtweise einverstanden sind, unmoralisch oder ignorant sind? 2) Wird anerkannt, dass es andere Sichtweisen auf das Thema gibt?“ |

|

Ahistorisches Denken |

|

Hierbei wird hinterfragt, inwieweit geschichtliche Dynamiken mitbedacht werden: „1) Wird ein gegenwärtiges Problem dargestellt, ohne auf die geschichtlichen Hintergründe einzugehen und ohne zu thematisieren wie ,wir‘ darin verwickelt sind? 2) Wird eine komplexe geschichtliche Analyse in Bezug auf das Thema angeboten?“ |

|

De-Politisierte Orientierungen |

|

Hier wird reflektiert, ob und inwieweit Machtasymmetrien anerkannt werden: „1) Wird das Problem/die Lösung dargestellt, ohne die damit verbundenen Machtverhältnisse und dahinter liegende Ideologien in den Blick zu nehmen? 2) Wird die eigene ideologische Verortung anerkannt und eine umfassende (?) Analyse von Machtverhältnissen angeboten?“ |

|

Selbstsüchtige Motivationen |

|

Hierbei wird hinterfragt, inwieweit Helfen nur als Aufgabe des Stärkeren verstanden wird: „1) Werden die Betroffenen als hilflose Opfer von lokaler Gewalt oder Schicksalsschlägen dargestellt und die Helfenden als global berufen und fähig, die Menschheit zu Ordnung, Fortschritt und Eintracht zu führen? 2) Wird anerkannt, dass das Verlangen danach besser als andere/ anderen überlegen zu sein und dass das aufgezwungene Bestreben von singulären Konzepten von Fortschritt und Entwicklung historisch gesehen Teil des Problems ist?“ |

|

Unkomplizierte Lösungen |

|

Hierbei wird reflektiert, inwieweit zu schnellen Lösungen gegriffen wird, ohne strukturelle Bedingungen zu ändern, die zu Diskriminierung führen: „1) Werden vereinfachende Analysen und Antworten angeboten, die nicht dazu einladen, sich mit Komplexität zu beschäftigen oder tiefer gehend über das Thema nachzudenken? 2) Wird eine komplexe Analyse des Problems angeboten, die die möglichen negativen Auswirkungen der vorgeschlagenen Lösung einbezieht?“ |

|

Paternalistische Investitionen |

|

Hier wird kritisch reflektiert, inwieweit die eigene Überlegenheit durch das Helfen gefestigt wird: „1) Werden ,Hilfsbedürftige‘ als Menschen dargestellt, denen es an Bildung, Ressourcen und Zivilisation/Kultur mangelt und die für unsere Hilfe dankbar sein sollten? 2) Werden ,Hilfsbedürftige‘ als Menschen dargestellt, die dazu berechtigt sind, ihren ,Rettern‘ zu widersprechen und ermächtigt sind, andere Lösungen umzusetzen, als ihre ,Helfer_innen‘ im Sinn hatten?“ |

Tabelle 1: Das HEADS UP Schema nach Andreotti (2012)

Leerstelle koloniale Kontinuitäten

Machthierarchien aufgrund von Privilegierung und Diskriminierung finden sich in jeder Form gesellschaftlicher Interaktion wieder – und haben somit unmittelbare Rückwirkungen auf jede Form der Konfliktintervention. Privilegierung und Diskriminierung sind globale Konfliktgegenstände, die auf andauernde koloniale Kontinuitäten zurückzuführen sind (Kelly 2016, S. 77). Machtungleichgewichte, die durch Privilegierung und Diskriminierung entstehen und die unsere sozialen Hierarchien in der Welt bestimmen, werden fortlaufend reproduziert (Roig 2021). Sie werden mit und durch Gesellschaft getragen und wirken gleichzeitig auf die Gesellschaft zurück. Daher ist es wichtig, eine machtkritische Reflexion explizit in »Do No Harm« zu verankern, wobei es unzureichend ist, lediglich auf individueller Ebene die eigenen Gewaltpotenziale durch direkte Machtpositionen zu reflektieren, sondern es bedarf auch einer Betrachtung der zugrundeliegenden strukturellen Macht- und Herrschaftsverhältnisse.

Post- und dekoloniale Ansätze bieten hierbei Zugänge, durch Instrumente wie das der Intersektionalität solche sich individuell festschreibenden Herrschaftsverhältnisse zu beschreiben. „Eine intersektionale Perspektive fragt nach unterschiedlichen Gruppenmitgliedschaften einzelner Individuen, z.B. nach Gender, ›Rasse‹/Ethnizität, Klasse, Sexualität, Nation, Religion, Lokalität, Alter und Befähigung. Die Liste ist notwendigerweise unabschließbar“ (Dietze 2008, S. 29). Dadurch können Überschneidungen und Interdependenzen von verschiedenen Diskriminierungskategorien thematisiert werden – und dadurch potentiell sich verstärkende Effekte von »Dividers« besser erkannt werden. Aus intersektionaler Perspektive können alle Menschen Diskriminierungen ausgesetzt sein, wobei Art und Häufigkeit sich stark unterscheiden.

In der Ausgestaltung von Konzeptionen und der Entwicklung von Ansätzen wie »Do No Harm« legt eine herrschaftskritisch-intersektionale Brille den Fokus darauf, wer wann, wie, wodurch und welche Zugänge und Beteiligungschancen in Konfliktinterventionen hat und wie diese unterschiedlichen Zugänge mit Machtungleichgewichten zusammenhängen. Denn in gesellschaftlichen Praktiken gibt es keine machtfreien Räume, folglich variieren Partizipationsmöglichkeiten in Konfliktinterventionen in Abhängigkeit von der eigenen Privilegierung. Das wird auch dadurch verstärkt, dass subalterne Stimmen oft nicht gehört werden und in Konfliktdynamiken schnell als eigenständig handlungsmächtige Akteur*innen übersehen werden (vgl. Spivak 1990, Santos 2008).

»Do No Harm« machtkritisch ausfüllen

Auf »Do No Harm« angewendet bedeutet dies: Über das Bewusstsein hinaus, durch die Intervention in einen Konflikt Teil des Konfliktgeschehens zu werden, bedarf es trotzdem auch auf individueller Haltungsebene einer Stärkung von „Hegemonie(selbst)kritik“ (Dietze 2008). Eine solche Haltung und die dafür notwendigen Analyseinstrumente erlauben es dann, in der eigenen täglichen Arbeit auch machtkritisch konfliktsensibel zu denken, zu handeln und somit eben auch auf struktureller Ebene zu wirken.

Impulse für eine solche machtkritische Selbstreflexion, die mit einer Schärfung von Haltungsfragen einhergeht, bietet das »HEADS UP« Tool von Vanessa de Oliveira Andreotti (2012). Andreotti ist Teil des »Decolonial Future Collective« und argumentiert für eine historisch-kritische und diskriminierungssensible Perspektive auf globale Partner*innenschaften. Andreottis Anliegen ist es, Strukturen und daraus entstehende Dynamiken und Rollen sichtbar zu machen. »HEADS UP« steht für verschiedene Dimensionen, die nach Andreotti für eine herrschaftskritische Reflexion (selbst-)kritisch hinterfragt werden müssen (für eine genauere Erklärung, siehe Kasten nebenan). Folgende Grafik 1 visualisiert die Erweiterung von »Do No Harm« durch »HEADS UP«:

Graphik 1: Visualisierung Erweiterung von »Do No Harm« durch »HEADS UP«.

Andreotti zufolge lautet eine häufige und wesentliche Erkenntnis nach dem »HEADS UP«-Reflexionsprozess, dass ungerechte Strukturen unbeabsichtigt entstanden und diese schwierig zu durchbrechen seien. Diese Erkenntnis bewertet sie jedoch als einen bedeutend wichtigen ersten Schritt, um das Bewusstsein über diese Strukturen zu schärfen. Nur so könne langfristig eine Überwindung diskriminierender hegemonialer Strukturen möglich und denkbar werden (Andreotti 2012). In der Stärkung von Methoden wie »HEADS UP«, als eine etablierte, kontinuierliche Reflexion der Hegemonie(selbst)kritik, kann Privilegienbewusstsein wachsen. »HEADS UP« bildet einen Rahmen, um bisherige Wahrnehmungslücken zu reflektieren, um Machtpositionen und Privilegierung zu benennen und sichtbar zu machen. Dabei wird eine Kontextanalyse und kritische (Selbst-)Reflexion angestoßen, bei der auch persönliche Einstellungen und (Konflikt-)Verhaltensweisen sowie ihre zugrundeliegenden Normen und Werte, Emotionen und Gefühle reflektiert werden. Eine Konfliktsensibilität aus machtkritischer Perspektive bietet somit einen Impuls, die eigenen Eindrücke und Grundannahmen zu hinterfragen und zu überdenken, ob diese vorurteilsbasiert, stigmatisierend oder diskriminierend sind und möglicherweise in der eigenen Konfliktintervention schädigend wirken und vorhandene »Dividers« verstärken.

In der Anwendung einer machtkritischen Konfliktsensibilität können Akteur*innen folglich in unterschiedlichen Kontexten und auf verschiedenen Ebenen wie der Bildungsarbeit, der Politik, der Friedenskonsolidierung u.a. dazu beitragen, einen sichere(re)n Raum (»saf(er) space«)2 zu schaffen. Im reformulierten Sinne von »Do No Harm« bedeutet das, konfliktverschärfende Dynamiken frühzeitig zu erkennen, indem von einem unbewussten zu einem bewussten Verständnis unserer Privilegien übergegangen wird, um eigene Privilegien folglich prosozial nutzen zu können. Dies impliziert, Einfluss auf das eigene Umfeld zu nehmen, indem Macht abgegeben wird, um Ressourcen für das Empowerment von minorisierten Gruppen zugänglich zu machen, ohne über deren Einsatz und Verwendung zu bestimmen. Wir können Verbündete sein, indem wir uns für entstehende Dynamiken sensibilisieren, die ein Machtungleichgewicht begünstigen, und für ein Teilen der Macht(-mittel) (»Powersharing«) eintreten. Denn, wie Audre Lorde sagte: „Dein Privileg ist kein Grund für Schuldgefühle, es ist Teil deiner Macht, die du zur Unterstützung nutzen kannst“ (Lorde 2009, S. 21). Powersharing kann folglich als »Connector« eingesetzt werden und helfen, die Gefahr zu bannen, dass unreflektierte Macht- und Herrschaftsverhältnisse sowie Privilegien und Diskriminierungen zu einer »trennenden Macht« in der Anwendung von »Do No Harm« werden. Indem wir uns darauf fokussieren, was unser Gegenüber kann, statt darauf was sie*er nicht kann, schaffen wir einen Raum für gegenseitigen Respekt und Wertschätzung. Wenn ein neues machtkritisches Verständnis von »trennenden Faktoren« und »verbindenden Faktoren« in Konflikten im Kontext von globalen kolonialen Kontinuitäten gestärkt wird, kann perspektivisch Raum für neue Verbundenheit und Allianzen entstehen.

Da koloniale Pfadabhängigkeiten sich jedoch nicht allein durch Selbstreflexion auflösen werden, kann »HEADS UP« zudem auf systemischer Ebene Orientierung für einen machtkritischen Organisationsentwicklungsprozess im Bereich von internationalen Nord-Süd-Partnerschaften bieten. Dies könnte auch auf gesamte Projektlogiken übertragen werden. Darin könnte »Do No Harm« in Verknüpfung mit »HEADS UP« dienlich sein, den Fokus auf Dynamiken und Machtverhältnissen innerhalb von Gruppenprozessen und Kooperationspartnerschaften zu reflektieren. Solch eine Reformulierung von »Do No Harm«, in der eine machtkritische Selbstreflexion verankert ist, bedarf jedoch einer positiven Fehlerkultur. Das impliziert einen vertrauensvollen Raum, um sich gegenseitig auf Wahrnehmungslücken in der Konfliktintervention und in der dazu notwendigen Zusammenarbeit aufmerksam zu machen. Dies geht einher mit Ergebnisoffenheit und einem lebenslangen Lernprozess in Form eines »Lernens des Verlernens« (Spivak 1990), sowohl für einzelne Akteur*innen als auch für Organisationen in Form von rassismus- und diskriminierungskritischen Organisationsentwicklungsprozessen.

Anmerkungen

1) Ein ganz großer Dank an David Scheuing und Melanie Hussak für das wertvolle Feedback und den konstruktiven redaktionellen Entstehungsprozess.

2) Das Ziel von »Safe(r) Space« ist es einerseits, Menschen vor unterschiedlichen Formen von Gewalt und Diskriminierung zu schützen. Andererseits soll das Konzept von »Safe(r) Spaces« einen geschützten Rahmen für die Artikulation von Diskriminierungserfahrungen ermöglichen. Davon ausgehend wird mit den Betroffenen kontext- und konfliktsensibel reflektiert, welche Unterstützungsmöglichkeiten für sie konstruktiv sind. Dadurch soll ein Bewusstsein für Rassismus und Diskriminierung in der Gesamtgruppe geschaffen und für verschiedene Formen gruppenbezogener und gesellschaftlicher Ausgrenzung sensibilisiert werden.

Literatur

Anderson, M. (1999): Do No Harm. How aid can support peace – or war. Boulder, Col.: Lynne Rienner Publishers.

Barbolet, A.; Goldwyn, R.; Groenewald, H.; Sherriff, A. (2005): The utility and dilemmas of conflict sensitivity. Berlin: Berghof.

Bärwaldt, K. (2021): Local Ownership als Prinzip von Friedensförderung Ansatzpunkte und Handlungsfelder für deutsche Politik. Berlin: FriEnt.

Birckenbach, H.-M. (2017): Von der Sicherheitslogik zur Friedenslogik. Deeskalation und Konfliktbearbeitung in der Flüchtlingspolitik. In: Gruber, B; Ratkovic, V. (Hrsg.): Migration. Bildung. Frieden. Perspektiven für das Zusammenleben in der postmigrantischen Gesellschaft Münster u. New York: WaxmannVerlag, S. 61-72

Birckenbach, Hanne-Margret (2023): Friedenlogik verstehen. Frieden hat man nicht. Frieden muss man machen. Frankfurt am Main: Wochenschau Verlag.

Bücken, S.; Frieters-Reermann, N. (2021): Kritisch-reflexive Urteilskompetenz in der Bildungsarbeit: Konfliktsensible und rassismuskritische Perspektiven. Sozial Extra 45(4), S. 263-267.

CDA Practical Learning for International Action. (o. J.). Do No Harm: A brief introduction from CDA. Virtuelle Ressource.

De Oliveira (Andreotti), V. (2012): Editor’s preface ‘HEADS UP’. University of Oulu.

Dietze, G. (2018): Intersektionalität und Hegemonie(selbst)kritik. Bielefeld: transcript.

Fischer, M. (2021): Friedenspolitik aus einem Guss. Brot für die Welt. Blogbeitrag, 22.10.2021.

Kelly, N. A. (2016): Afrokultur. Der Raum zwischen gestern und morgen. Münster: Unrast Verlag.

Lorde, A. (2009): „Commencement Address: Oberlin College“. In: Byrd, R.; Cole, J.B.; Guy-Sheftall, B. (Hrsg.): I am your sister: Collected and unpublished writings of Audre Lorde. New York: Oxford University Press, S. 213-218.

Roig, E. (2021): Why we matter. Das Ende der Unterdrückung. Berlin: Aufbau Verlag.

Santos, B. de S. (2008): Another knowledge is possible: Beyond northern epistemologies. London u. New York: Verso.

Spivak, G. C. (1990): The post-colonial critic: Interviews, strategies, dialogues. New York: Routledge.

Cora Bieß promoviert an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt zu der Frage, wie Konfliktsensibilität Zivilcourage fördern kann. Zudem vertritt sie die AG »rassismuskritische Reflexionen« im Sprecher*innenrat der Plattform zivile Konfliktbearbeitung.