Wir brauchen Friedenspsychologie!

Aber wie soll die aussehen?

von Ulrich Wagner1

Die Friedenspsychologie hilft zu verstehen, wie psychologische Prozesse Konflikte beeinflussen können. Deshalb braucht die Friedens- und Konfliktforschung die Friedenspsychologie. Die Friedenspsychologie könnte allerdings noch besser werden. Dazu gehören die Replizierbarkeit ihrer Befunde, die Kontext- und Kultursensitivität ihrer Theorien, die angemessene Beteiligung von unterrepräsentierten Gruppen am Forschungsprozess, der Einbezug qualitativer Forschung, die intensive Diskussion ihrer normativen Grundlagen und die Kooperation mit Praktiker*innen der Konfliktbearbeitung – Selbstreflexionen, die vielleicht auch für andere Disziplinen anregend sind.

Die Friedenspsychologie befasst sich mit psychischen Phänomenen und Prozessen, die im Zusammenhang mit Friedensbildung von Bedeutung sind. Die Friedenspsychologie ist, wie der Name sagt, ein Teilgebiet der Psychologie, d.h. ihr Gegenstand ist das Erleben und Verhalten von Individuen im Themenbereich Frieden und Konflikttransformation. Gleichzeitig wird die Friedenspsychologie der Friedens- und Konfliktforschung zugeordnet, die einen wesentlich weiteren Gegenstandsbereich hat, wie beispielsweise die Analyse der Auswirkungen von volkswirtschaftlichen Entwicklungen auf Konflikt und Frieden.

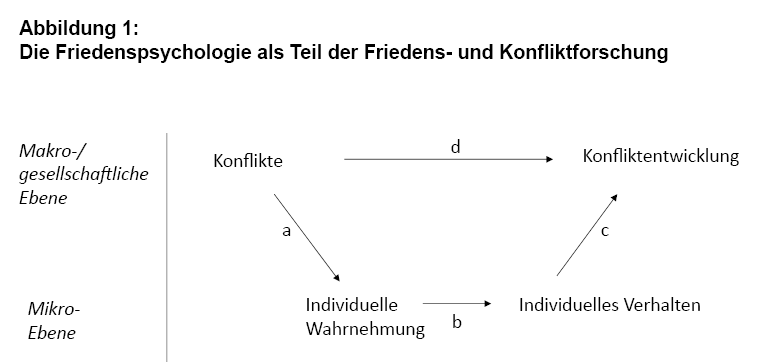

Schematisch kann man sich die Einordnung der Friedenspsychologie in die Friedens- und Konfliktforschung als Mehrebenenmodell vorstellen (vgl. Abbildung 1): Die Friedenspsychologie analysiert,

(a) wie innerstaatliche und zwischenstaatliche Konflikte durch die Individuen wahrgenommen werden – wie wirkt Kriegspropaganda auf die Menschen? Behandelt werden solche Fragen beispielsweise in der psychologischen Stereotypen- und Vorurteilsforschung,

(b) welchen Einfluss die individuelle Wahrnehmung auf individuelles Verhalten hat, z.B. auf Wahlverhalten oder auf Diskriminierung und Gewalt gegen wahrgenommene Konfliktgegner*innen, und

(c) wie dieses Verhalten der Individuen wiederum zurückwirkt auf die Konflikteskalation oder -deeskalation auf der Makro-Ebene – wenn sich z.B. politische Entscheidungsträger*innen von Wähler*innen und deren Verhalten zu Entscheidungen gedrängt sehen.

Strenggläubige Verfechter*innen eines solchen Badewannenmodells würden sagen, dass alle Entwicklungen auf der Makro-Ebene durch psychologische Mikro-Prozesse mediiert werden. Einen solchen weiten Anspruch würde ich für die Friedenspsychologie nicht reklamieren: Es gibt auch direkte Einflüsse auf der Makro-Ebene (siehe d in Abbildung 1), für deren Verständnis individuelle psychologische Verarbeitungsprozesse von geringer Bedeutung sind, z.B. wenn Machtkonstellationen eine Veränderung der Entscheidungsstrukturen im UN-Sicherheitsrat unmöglich machen. Gleichzeitig beharre ich allerdings darauf, dass die Analyse von Friedens- und Konfliktentwicklungen ohne die Berücksichtigung psychologischer Prozesse unvollständig bleibt: Es sind nicht allein die Gegensätze zwischen den globalen Machtblöcken, die den Krieg in der Ukraine erklären.

Wir brauchen eine Friedenspsychologie. Die Frage ist jedoch: Kann die Friedenspsychologie ihre Aufgabe im Rahmen der Friedens- und Konfliktforschung tatsächlich erfüllen? Ich glaube ja. Allerdings sehe ich noch eine Reihe offener Fragen, deren kritische Diskussion den Wert der Friedenspsychologie für die Friedens- und Konfliktforschung noch weiter steigern könnte. Ich beziehe mich dabei auf einen kritisch-rationalistischen Ansatz, der den Mainstream psychologischer und auch friedenspsychologischer Forschung darstellt. Möglicherweise können aber auch Vertreter*innen anderer wissenschaftstheoretischer Selbstverortungen von einer selbstkritischen Übertragung der folgenden Überlegungen profitieren.

Wissensbestände in der Replikationskrise

Erstens, verfügt die Friedenspsychologie eigentlich überhaupt über ein hinreichend abgesichertes Wissen, mit dem sie zum Verständnis von Frieden und zu Interventionen zur Herstellung oder Verbesserung von Frieden beitragen kann? Die Psychologie, und so auch die Friedenspsychologie, ist eine empirisch orientierte Disziplin, d.h. sie stellt Hypothesen und Theorien auf und prüft diese in empirischen Untersuchungen. Theorien oder Modelle, die so ein gewisses Maß an empirischer Unterstützung erfahren haben, können dann eingesetzt werden für praktische Interventionen, z.B. zur Förderung von Frieden. Insbesondere die Sozialpsychologie, ein wichtiger Teil der Friedenspsychologie, hat in den letzten Jahren eine Krise durchlebt, weil manche ihrer grundlegenden empirischen Studien nicht repliziert werden konnten und damit auch die auf diesen Studien aufbauenden Theorien infrage gestellt wurden. Die Diskussion war und ist sehr aufgeheizt und nicht immer an der Sachfrage orientiert. Ich glaube allerdings nicht, dass die Friedenspsychologie sich aufgrund der Replikationskrise soweit zurücknehmen sollte, dass sie keinen ernsthaften Beitrag mehr zur Förderung von Frieden leisten kann: Die großen und relevanten Modelle der Disziplin – z.B. Theorien zum sozialen Lernen, zur sozialen Motiven, zur Bildung und Veränderung sozialer Einstellungen und zur Bedeutung von Gruppenzugehörigkeiten – haben Bestand, auch wenn manche ihre Detailmechanismen nicht in allen laborexperimentellen Umsetzungen repliziert werden können.

Kontext- und kultursensible Theorienbildung

Wohl aber verweist die Replikationskrise auf ein zweites Problem friedenspsychologischer Theorien- oder Modellbildung: den fehlenden Einbezug von Kontextbedingungen, unter denen psychologische Mechanismen so oder so wirken. Psychologische Hypothesen und Theorien werden oft in Laboruntersuchungen getestet, in denen eine als relevant angesehene Ursache (z.B. Frustration) manipuliert wird, um zu sehen, wie sich das auf die interessierenden Effekte (z.B. Aggression) auswirkt. Dabei wird oft wenig reflektiert, in welchen Kontexten und mit welchen Menschen solche Untersuchungen stattfinden und ob hypothesenstützende Ergebnisse auch unter anderen Umständen zu erwarten sind. Die mangelnde Berücksichtigung solcher Einflüsse auf psychologische Prozesse – wie die kulturspezifisch unterschiedliche Bedeutung von Gruppenzugehörigkeiten für die Identitätsfindung – wird aktuell deutlich, wenn europäische klinische Psycholog*innen Geflüchtete aus außereuropäischen Regionen behandeln: Über die Übertragbarkeit und Anwendbarkeit der nordamerikanisch-europäisch gewonnenen psychologischen Kenntnisse auf die Psyche ihrer Patient*innen wissen sie wenig. Trotzdem können sie oft helfen, was durchaus auf die Brauchbarkeit dieser Psychologie hinweist. Dennoch, was fehlt und dringend angegangen werden muss, ist die Analyse der Beeinflussung psychologischer Prozesse durch Kontexteinflüsse, insbesondere kulturelle Einflüsse, was gleichbedeutend ist mit der Forderung, die Friedenspsychologie eng mit anderen Disziplinen zu verknüpfen und kontextsensible psychologische Mehrebenenmodelle weiterzuentwickeln.

Wessen Forschung?

Die kulturelle Beeinflussung psychischer Prozesse verweist auf eine dritte offene Frage, der die Friedenspsychologie sich stellen muss: Die Forderung nach einer angemessenen Beteiligung von Minderheiten und traditionell unterrepräsentierten Gruppen am Forschungsprozess. Wenn man sich die Herkunft führender psychologischer Forscher*innen anschaut, die z.B. in den einschlägigen und einflussreichen wissenschaftlichen Journalen publizieren, stammen die zum ganz überwiegenden Teil aus Europa und Nord-Amerika und sind weiß. Die Forderung nach einer stärkeren Beteiligung von Personen aus Minderheiten und unterrepräsentierten Gruppen am Forschungsprozess ist also aus Gerechtigkeitsüberlegungen heraus sehr berechtigt. Aber auch mit Bezug auf die Qualität wissenschaftlicher Befunde ist eine stärkere Heterogenisierung der psychologischen Wissenschaftler*innengemeinde in vielen Fällen dringend erforderlich. Das gilt vor allem dann, wenn es um die Beschreibung friedenspsychologischer Phänomene geht, wie das Erleben von Diskriminierung und rassistischer Gewalt. Forscher*innen aus der Mehrheit haben dazu nur schwer validen Zugang.

Manchmal wird die Forderung der Beteiligung am Forschungsprozess allerdings auch problematisch zugespitzt: Kann ein weißes Forschungsteam, das keine persönliche Erfahrung mit rassistischer Diskriminierung hat und das selbst strukturell in eine Geschichte historischer Unterdrückungen und Privilegien eingebunden ist, Rassismus überhaupt angemessen behandeln, indem es die richtigen Fragen stellt und die richtigen Antworten findet? Sind stattdessen nicht die Erkenntnisse eines Teams von Betroffenen a-priori höher einzuschätzen? Wissenschaft braucht die Beteiligung von Personen, die mit dem untersuchten Problem vertraut sind, auch der Menschen, die betroffen sind, wie von Mitgliedern von Minderheiten, die unter Diskriminierung leiden. Aber, Betroffenheit kann Wissenschaft nicht ersetzen. Die Erkenntnisse von Betroffenen über die Ursachen das Übels, das ihnen zustößt, sind nicht zwingend die richtigen. Eine valide, d.h. auch prognose- und anwendungsfähige Friedenspsychologie setzt die Einhaltung von Qualitätsstandards voraus. Die müssen gemeinsam diskutiert werden und konsensual Anerkennung finden. Wenn aber wissenschaftliche Qualitätsstandards durch gruppenspezifische Standards ersetzt würden, besteht die große Gefahr, dass das die Qualität friedenspsychologischer Befunde und darauf aufbauender friedenspsychologischer Interventionen mindert. Wenn jede Gruppe glaubt, zu jeweils spezifischen Erkenntnissen gekommen zu sein, wird ein gemeinsames evidenzbasiertes Handeln gegen Missstände und Unrecht unmöglich. Wenn es nicht gelingt, einheitliche wissenschaftliche Qualitätsstandards zu sichern, wird die Entscheidung darüber, welcher Wissenschaft Anwender*innen am Ende folgen, eine Machtfrage.

Die Forderung nach einheitlichen wissenschaftlichen Standards bedeutet nicht, das Problem der unzureichenden Beteiligung von Minderheiten und Mitgliedern benachteiligter Gruppen an friedenspsychologischer Forschung und Anwendung auszublenden. Auch bedeutet es nicht, dass nicht verschiedene Forschungsgruppen zu unterschiedlichen wissenschaftlichen Ergebnissen kommen können. Die lassen sich in der Regel gegeneinander vergleichen und kritisch gegeneinander abtesten. Wichtig ist jedoch, dass alle Beteiligten für gemeinsame wissenschaftliche Qualitätsstandards eintreten, wobei diese Standards natürlich auch für kritische Diskussionen und Änderungen offen sein müssen. Und schließlich ist das Problem der Auswahl von friedenspsychologischen Forschungsfragen zu diskutieren, die sich sonst bevorzugt nach den Interessen privilegierter Gruppen richtet.

Wir brauchen auch qualitative Forschung

Kritisch-rationalistische friedenspsychologische Forschung beginnt mit der Erfindung einer Theorie und setzt sich fort in der nachfolgenden sauberen deduktiven Hypothesentestung. Das beschreibt allerdings nur einen Teil der real existierenden wissenschaftlichen Friedenspsychologie. Irgendjemand muss eine Theorie erfinden und sie oder er tut dies vor dem Hintergrund des Erlebens einer bestimmten Realität – z.B. auf Basis eigener Beobachtung oder auf der Basis von Erzählungen anderer. Ein viertes Problem der aktuellen psychologischen Forschungsorientierung ist, dass die Mainstream-Psychologie mit ihrer deduktiv-hypothesentestenden Orientierung die Phänomenologien dessen, was sie untersucht, oft zu stark vernachlässigt. Ich verwende bewusst den Plural, denn das Erleben von sozialen Situationen, insbesondere konfliktären, variiert, z.B. in Abhängigkeit von der eigenen Machtposition – wie oben geschildert: Diskriminierung sieht unterschiedlich aus für diejenigen, die diskriminieren, die diskriminiert werden und für die, die diese Situation, z.B. als Forscher*innen beobachten. Wir brauchen in stärkerem Maße als bislang offene qualitative friedenspsychologische Forschung, die hilft, die Bandbreite dessen zu verstehen, was und wie Menschen verschiedene Situationen erleben können. Wir müssen uns allerdings bewusst sein, dass die Erkenntnismöglichkeiten qualitativer wie quantitativer Forschung unterschiedlich sind: qualitative Forschung ist in der Regel in der Lage, etwas darüber zu sagen, was es alles gibt – z.B. welche Formen von Diskriminierung, nicht aber, wie oft es etwas gibt und womit es zusammenhängt. Das setzt Quantifizierung voraus.

Normativität

Fünftens, zu was genau kann die Friedenspsychologie eigentlich einen wissenschaftlichen Betrag leisten? Zur Auswahl von Wegen? Die Psychologie weiß beispielsweise viel darüber, wie sich Versöhnungsprozesse umsetzen lassen, wenn Versöhnung gewünscht ist. Und auch zur Festlegung von Zielen? Was beispielsweise soll im Ukraine-Kriege erreicht werden: Waffenstillstand oder Selbstbestimmung der Ukrainer*innen? Eine rein auf den empirischen Forschungsprozess konzentrierte Wissenschaft wie die Psychologie, die ihr Wahrheitskriterium aus empirischen Ergebnissen ableitet, hat zu einer solchen Frage der Zielsetzung wenig beizutragen. Die Angemessenheit von Zielen lässt sich in der Regel nicht empirisch ermitteln, sie folgen vielmehr aus ethisch-moralischen Überlegungen und demokratischen politischen Entscheidungen. Vielleicht liegt hier aber eine besondere Herausforderung und Chance für die Friedenspsychologie: Auch wenn ihr kritisch-rationalistisches Forschungsparadigma eine empirische Entscheidung über Zielfragen nicht möglich macht, doch immer wieder, in Kooperation mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen, das Ziel in den Vordergrund zu stellen: die Herstellung von Frieden. Dies wirft allerdings die nächste Frage auf: welcher Frieden eigentlich? Gerade die durchgängige kritische Auseinandersetzung mit dem Ziel Frieden begründet nach meiner Auffassung die Existenzberechtigung der Friedenspsychologie innerhalb der verschiedenen Psychologien. Die generelle Forderung, bei der Festlegung von Zielen als empirisch orientierte Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler zurückhaltend zu sein, bedeutet natürlich nicht, bei der kritischen Auseinandersetzung um Ziele völlig abstinent zu sein: Psycholog*innen sind auch Bürger*innen und sollten als solche durchaus ihre Stimme erheben – aber dann eben nicht in einer Rolle als Wissenschaftler*in.

Praktiker*innen einbeziehen

Eine weitere offene Frage ist schließlich die nach dem Verhältnis von Friedenspsychologie als einer Wissenschaft zu den Praktiker*innen, die, im günstigen Fall geleitet von friedenspsychologischen Modellen, vor Ort im Sinne der Schaffung von Frieden tätig sind. Friedenspsychologische Modelle und Theorien bestehen aus Aussagen auf der Basis von theoretischen Variablen – Frustration, die zu Aggression führt –, woraus man prognostizieren kann, dass mit dem Abbau von Frustration auch Aggression zurückgehen sollte. Diese theoretischen Variablen sind im Zuge einer Intervention in Praxis zu übersetzen: Was sind im konkreten Fall die frustrierenden Bedingungen und wie kann man sie ändern? Das setzt ein hohes Maß an praktischer Kompetenz voraus, etwas, worüber wissenschaftlich tätige Friedenspsycholog*innen nicht immer verfügen. Die unterschiedlichen Kompetenzen von Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen können zu Konflikten und zu erheblichen Verlusten in der Implementierungsgüte von eigentlich sinnvollen Maßnahmen führen, was vermieden werden sollte. Wissenschaftliche Friedenspsycholog*innen müssen sich ihrer Rolle im Verhältnis zu Praktiker*innen bewusst sein. Idealerweise gehört dazu, die hohe Kompetenz von Praktiker*innen anzuerkennen, Praktiker*innen als gleichberechtigte Partner*innen zu sehen, ihr oft implizites Wissen zur Optimierung von Interventionen zu nutzen und schließlich auch die eigenen Modelle nach den Interventionsergebnissen in einem Rückkopplungsprozess zu verbessern.

Anmerkung

1) Ich danke Christopher Cohrs, Marburg, Mario Gollwitzer, München, und Jost Stellmacher, Marburg, für ihre Kommentare zu einer ersten Version dieses Beitrags.

Ulrich Wagner ist Professor i.R. für Sozialpsychologie an der Philipps-Universität Marburg. Er war bis 2022 im Vorstand von W&F aktiv und hat zuletzt zur Kontakttheorie (handbuch-friedenspsychologie.de/) und zu Gewaltprävention publiziert.