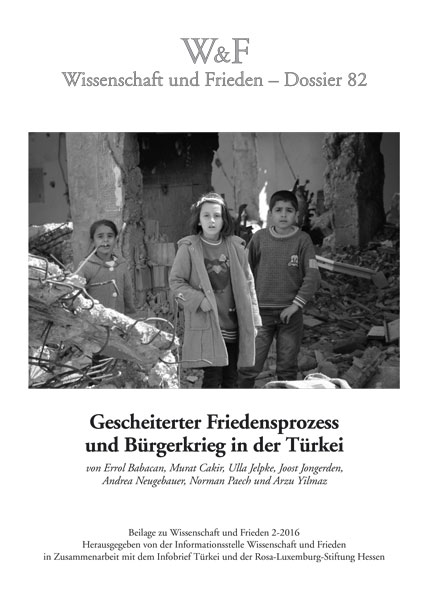

Gescheiterter Friedensprozess und Bürgerkrieg in der Türkei

von Errol Babacan, Murat Cakir, Ulla Jelpke, Joost Jongerden, Andrea Neugebauer, Norman Paech und Arzu Yilmaz

Beilage zu Wissenschaft und Frieden 2-2016

Herausgegeben von der Informationsstelle Wissenschaft und Frieden in Zusammenarbeit mit dem Infobrief Türkei und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen

Editorial

Errol Babacan, Murat Cakir und Andrea Neugebauer

Anfang 2013 rief der inhaftierte PKK-Vorsitzende Abdullah Öcalan nach Gesprächen mit der türkischen Regierung den Beginn einer demokratischen Ära aus. Die Waffen sollten einem Wettbewerb der Ideen weichen, die Guerilla sich aus der Türkei zurückziehen. Die PKK-Führung im Irak zeigte sich skeptisch, verkündete aber doch einen Waffenstillstand. Die Skepsis der PKK war durch die abrupte Kehrtwende der türkischen Regierung begründet, die noch kurz zuvor die „totale Eliminierung“ der kurdischen Bewegung als Ziel formuliert hatte. Mit den nachfolgenden Verhandlungen keimten Hoffnungen auf, dass der seit mehr als 30 Jahren anhaltende bewaffnete Konflikt befriedet und die wesentlich ältere »kurdische Frage« mit zivilen Mitteln gelöst werden könnte.

Drei Jahre später muss nicht nur das Scheitern der Verhandlungen, sondern auch eine militärische Eskalation des Konflikts festgestellt werden, die qualitativ neue Züge trägt. Seit Monaten werden urbane Zentren der überwiegend kurdisch besiedelten Region in der Türkei bombardiert. In dicht bewohnten Stadtvierteln großer Städte wie Diyarbakir findet ein Häuserkampf zwischen einer Stadtguerilla und dem türkischen Militär statt.

Das vorliegende Dossier stellt Artikel zusammen, die Ursachen der aktuellen Eskalation diskutieren, Einsichten in den Charakter des Konflikts vermitteln wollen und dabei zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Arzu Yilmaz beleuchtet die Eskalation im Kontext der regionalen Entwicklungen und legt dar, dass der »Friedensprozess« von Anfang an problematisch war. Während in der Türkei über Frieden gesprochen wurde, entwickelte sich in Syrien ein Stellvertreterkrieg. Die Unterstützung islamistischer Milizen durch die türkische Regierung verhinderte jedoch nicht, dass sich mit »Rojava« ein – nach dem Irak – zweites kurdisches Autonomieprojekt herausbildete. Die militärischen Verbände dieses Projekts, die von der PKK maßgeblich unterstützt wurden, gingen überdies mit den USA eine Kooperation ein, die mit den Interessen des US-amerikanischen NATO-Partners Türkei nicht zu vereinbaren war. Eine Lösung des Konflikts könne vor diesem Hintergrund nur durch eine Internationalisierung von Friedensverhandlungen erreicht werden, so Yilmaz.

Errol Babacan befasst sich mit gesellschaftlichen Ursachen der Widersprüche zwischen der kurdischen Bewegung und der türkischen Regierungspartei AKP und fragt nach der Möglichkeit eines Kompromisses zwischen ihnen. Er kommt zu der Ansicht, dass die AKP – durch die Eskalation innenpolitisch eher gestärkt – zu keinen Abstrichen an ihrem islamisch-nationalistischen Kernprojekt bereit sei, wodurch eine Verhandlungslösung verunmöglicht werde. Babacan sieht ein Dilemma: Militärisch sei der Konflikt nicht lösbar, eine Annäherung mit »zivilen« Mitteln sei aber nur unter Aufgabe von Inhalten denkbar, durch die die Akteure sich definieren und ihre gesellschaftliche Macht organisieren.

Joost Jongerden befasst sich in seinem Beitrag mit dem Projekt »Demokratische Autonomie«, das auf eine philosophische Auseinandersetzung Öcalans mit Nation und Staat zurückgeht. Er berichtet von einem dichten politischen und sozialen Netzwerk, das die kurdische Bewegung errichtet habe und das den Anspruch erhebe, eine alternative Form der Vergesellschaftung von unten zu organisieren. Mit Beispielen aus der kurdischen Metropole Diyarbakir veranschaulicht Jongerden diesen Ansatz.

Norman Paech fragt nach den internationalen Regeln für einen Krieg, den er als Bürgerkrieg klassifiziert, und legt dar, warum sie eine Asymmetrie zwischen den kämpfenden Parteien entstehen lassen. Paech stellt jedoch klar, dass Staaten das humanitäre Völkerrecht bzw. die Regeln der Genfer Konventionen einhalten müssten und die aktuellen Kriegshandlungen der Türkei ein Vergehen gegen das Völkerrecht seien.

Schließlich zeichnet Ulla Jelpke in ihrem Beitrag nach, wie die Bundesrepublik Deutschland, durch Bündnis- und Wirtschaftsinteressen motiviert, kurdische Aktivitäten in Deutschland unterdrückt (hat). Die Einstufung der PKK als terroristische Vereinigung setzte zivile und demokratische Aktivitäten kurdisch-stämmiger BürgerInnen und auf sie bezogene Solidarität strafrechtlicher Verfolgung aus. Insbesondere vor dem Hintergrund der internationalen Anerkennung des Kampfes der kurdischen Bewegung gegen den »Islamischen Staat« plädiert Jelpke für ein Überdenken der bundesdeutschen Politik.

Das Dossier kann nur einige der Aspekte, die für eine kritische Betrachtung und Bewertung des Konflikts von Bedeutung sind, aufnehmen. Weitere Themen, die uns von besonderer Relevanz erscheinen, sind die Auswirkungen des so genannten Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei sowie eine ausführlichere Betrachtung der bundesdeutschen Außenpolitik in der Nahostregion. Denn militärische Ausbildung für und Waffenlieferungen an irakisch-kurdische Peschmerga haben zu einer unmittelbaren Beteiligung geführt, die im Rahmen der »Anti-IS-Allianz« um weitere militärische Einsatzmittel ergänzt wurde. Ferner wäre eine geopolitische Einbettung des Konflikts, die über den Rahmen der von Yilmaz diskutierten Zusammenhänge hinaus reicht, wichtig für eine umfassendere Einschätzung. Nicht zuletzt stellt sich die Frage nach den Auswirkungen des Krieges in der Osttürkei für die westtürkischen Metropolen, in denen Millionen Kurdinnen und Kurden leben, die durch ihre Herkunft in den Konflikt verwickelt sind, ob sie wollen oder nicht.

Errol Babacan ist Politikwissenschaftler und promoviert an der Universität Frankfurt zum politischen Islam in der Türkei. Er ist Mitherausgeber von Infobrief Türkei.

Murat Cakir leitet das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen und ist Mitherausgeber von Infobrief Türkei.

Andrea Neugebauer ist Soziologin.

Friedensweg mündet im Krieg

Die Internationalisierung der kurdischen Frage

von Arzu Yilmaz

Wir erleben eine Zeit, in der die Türkei einen totalen Krieg gegen die kurdische Bewegung führt. Nach den Luftangriffen auf Stellungen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im irakischen Kurdistan am 24. Juli 2015 nahm der Krieg eine neue Dimension an. Er wird nun als Häuserkampf schwerpunktmäßig in kurdischen Provinzen der Türkei, wie Diyarbakir, Sirnak, Mardin und Hakkari, sowie seit Februar 2016 mit Bombenangriffen auf die bewaffneten Kräfte der syrischen Kurden, die Volksverteidigungseinheiten (YPG), geführt.

Es ist schwer vorauszusehen, welche Konsequenzen dieser Krieg für die Suche nach Lösungen in der kurdischen Frage haben wird, zumal er nicht nur die Türkei und die kurdische Bewegung betrifft, sondern viele regionale und globale Akteure tangiert. Dies bestätigen die Reaktionen nach den türkischen Angriffen auf die YPG: Zur Einstellung der Angriffe riefen sowohl die USA und die EU als auch Russland und der Iran auf.

Zum Krieg, den die Türkei innerhalb ihrer Grenzen führt, und zu den Angriffen auf PKK-Stellungen im irakischen Kurdistan bewahrt die internationale Gemeinschaft weitgehend Stillschweigen. Dass dies bei der YPG anders ist, ist auf den bisher erfolgreichen Kampf der kurdischen Einheiten gegen den »Islamischen Staat« (IS) zurückzuführen. Und obgleich die Zurückdrängung des IS der Hauptgrund für die Unterstützung der YPG ist, wird dadurch die Führung der faktisch autonomen Region Rojava in Nordsyrien, der die YPG untersteht, politisch legitimiert.

Die türkische Regierung ist strikt gegen den Aufbau einer »kurdischen Verwaltung« in Syrien und hat dies unmissverständlich als ihre »rote Linie« benannt. Die Türkei stellt sich somit nicht nur gegen die syrischen Kurden, sondern auch gegen die internationale Gemeinschaft, die die militärische und politische Existenz der syrischen Kurden aktiv unterstützt. Damit ist die Lösung der kurdischen Frage kein innenpolitisches Problem mehr, sondern in Zukunft werden regionale und internationale Akteure in eine mögliche Lösung involviert sein.

Die »türkisch-kurdische« Allianz

Die jüngste Entwicklung ist deshalb so dramatisch, weil die Meilensteine dieser Kriegslage auf dem Friedensweg gesetzt wurden: »Türken« und »Kurden« bereiteten sich eigentlich, wie der seit 1999 in der Türkei inhaftierte PKK-Führer Abdullah Öcalan am 21. März 2013 während des Newroz-Festes verkündet hatte, auf »einen großen Frieden« vor. Die PKK sollte ihren Kampf auf die politische Ebene verlagern, und die Türkei sollte durch Reformen die Lösung der kurdischen Frage auf demokratischem Weg ermöglichen. Die Übereinkunft trug dazu bei, dass fast drei Jahre lang ein Waffenstillstand hielt. Im Ergebnis steht nun anstatt »eines großen Friedens« aber der »totale Krieg«.

Es trifft wohl zu, dass der Imrali-Prozess,1 anstatt den »türkisch-kurdischen« Krieg zu beenden, ein erster Schritt zur Vorbereitung eines größeren Kriegs war. Die angekündigte »türkisch-kurdische Allianz« hörte sich zwar gut an, war aber keineswegs nur auf ein geschwisterliches Zusammenleben von Kurden und Türken in der Türkei ausgelegt. Die Wortwahl »Allianz« signalisierte das Bemühen um ein gemeinsames Handeln von Kurden und Türken im Nahen Osten, wo sich die Machtbalancen und Grenzen rasant verändern.

In diesem Sinne versprach der Imrali-Prozess nicht nur eine Lösung für die kurdische Frage der Türkei, sondern auch der Kurdistan-Frage im Nahen Osten. Die Kurden bereiteten sich unter der Protektion der Türkei darauf vor, die trennenden Grenzen Kurdistans aufzuheben und einen politischen Status zu erlangen. Die Türkei wiederum sah ihr Ziel, „Die Kurden werden die Türkei nicht spalten, die Türkei wird mit den Kurden größer“, als einen Schritt in Richtung einer Führungsposition in der sich entwickelnden »sunnitischen« Achse. Es war kaum verwunderlich, dass diese Absicht der Türkei in den anderen drei Ländern, in denen Kurden leben – Iran, Irak und Syrien –, auf Widerspruch stieß. Entsprechend verschlechterten sich die Beziehungen der Türkei zu den Zentralregierungen dieser Länder binnen kurzer Zeit.

In diesem Rahmen fußte der Imrali-Prozess auf zwei Behauptungen. Erstens die Behauptung, die »türkisch-kurdische Allianz« werde die vom westlichen Imperialismus im Nahen Osten aufgebaute Ordnung verändern; der Imrali-Prozess befand sich gewissermaßen auf einer Gegenposition zum Westen. Die Aussage Abdullah Öcalans in seiner Newroz-Botschaft, „Wir werden uns gegen jene, die uns spalten und gegeneinander aufbringen wollen, vereinigen“, war eine deutliche Betonung dieser Position. Auch die andere Seite unterstrich diese Haltung; Regierungsvertreter bezeichneten den Imrali-Prozess oftmals als „authentisch, einheimisch, national“. Die zweite Behauptung lautete, die »türkisch-kurdische Allianz« werde sich im Rahmen einer »islamischen Geschwisterlichkeit« entwickeln. Auch diese Behauptung ist in der Botschaft Öcalans enthalten: „Das türkische Volk, welches das ehrwürdige Anatolien heute als Türkei erlebt, muss wissen, dass das gemeinsame Leben mit den Kurden unter der Fahne des Islam auf Geschwisterlichkeit und Solidarität basiert […] Es ist Zeit, der Wir-Bezeichnung ihren alten Inhalt und ihre alte Praxis zurückzugeben.“

Niedergang der Allianz

Beide Behauptungen des Imrali-Prozesses liefen ins Leere. Als Problem erwies sich insbesondere die Annahme, die »islamische Geschwisterlichkeit« könnte mittels Ausgrenzung von (bzw. in Gegnerschaft zu) Schiiten auf einer »sunnitischen Achse« aufgebaut werden und die Muslimbrüder könnten die Lokomotive dieser Achse sein. Um beim Bild zu bleiben: Als die Lokomotive keinen Dampf mehr im Kessel hatte, blieb der Zug »sunnitische Achse« stecken. Die Absetzung der von den Muslimbrüdern dominierten Regierung Mursi in Ägypten durch den Putsch des Generals as-Sisi im Juli 2013 und die internationale Ablehnung der türkischen Strategie mit den Muslimbrüdern in ihrem Zentrum unterspülten schon in der ersten Etappe den Imrali-Prozess. Ebenfalls von dieser Entwicklung beeinflusst wurde die Hoffnung auf die syrische Opposition, von der der Sturz des Regimes in Syrien erwartet wurde. Die Schwächung der Muslimbrüder innerhalb der ohnehin kaum gemeinsam handelnden syrischen Opposition beeinträchtigte das Potential der Türkei, die Richtung der Opposition mitzubestimmen.

Der eigentliche Bruch in der »türkisch-kurdischen Allianz« erfolgte schließlich, als der IS zu einer internationalen Gefahr wurde. Die – vorsichtig ausgedrückt – Zurückhaltung der Türkei im Kampf gegen den IS beschädigte zuvorderst die »türkisch-kurdische Allianz«, aber ebenso die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA schwer. Weder die Kurden noch die USA fanden die erhoffte Unterstützung von der Türkei in ihrem Kampf gegen den IS. Während der gemeinsame Kampf die Beziehungen zwischen den regionalen und globalen Akteuren und den Kurden, die dem Kampf gegen den IS oberste Priorität gaben, stärkte, vereinsamte die Türkei, die vorrangig auf der Beseitigung des syrischen Regimes beharrte.

Als erste kritische Schwelle in diesem Zusammenhang erwies sich der IS-Angriff auf Erbil, die Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak (ARK). Die Türkei wies das Ersuchen um Hilfe aus Erbil ab und begründete dies mit der Geiselnahme von 50 Personen im türkischen Konsulat in der nordirakischen Stadt Mossul durch den IS. Und schon kurze Zeit später, als der IS das nordsyrische Kobane angriff und Staatspräsident Tayyip Erdogan tönte, „Kobane wird bald fallen“, verflogen die kurdischen Hoffnungen auf eine Allianz mit der Türkei gänzlich.

Übergang zur Kriegsposition

Zur selben Zeit verkündete Erdogan einen »Positionswechsel«: Die Türkei werde sich bei der Lösung der kurdischen Frage wieder sicherheitspolitisch orientieren. Dies markierte das offizielle Aus für die »türkisch-kurdische Allianz«. Mit einem Parlamentsbeschluss vom 2. Oktober 2014 wurde die südliche Grenze der Türkei als Sicherheitsproblem definiert und daran erinnert, dass das mit der PKK gleichgesetzte Rojava gemeinsam mit dem IS eine „Terrorgefahr“ sei. Zur gleichen Zeit wurde mit der Einbringung des Gesetzes zur Öffentlichen Sicherheit ins Parlament erklärt, für die „Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung“ würden alle „Sicherheitsvorkehrungen“ getroffen.

Mit diesem (notwendig gewordenen) Positionswechsel im Hinblick auf ihr übergeordnetes Ziel, im Nahen Osten zu expandieren, hatte die Türkei faktisch klar gemacht, dass sie die Allianz mit den Kurden aufgeben und, wenn nötig, gegen die Kurden Krieg führen würde. Mit anderen Worten stellte die Türkei klar: Wenn ich meine Grenzen nicht erweitern kann, habe ich auch keinen Platz für eine kurdische Existenz innerhalb meiner politischen Grenzen.

Die »türkisch-kurdische Allianz« hatte ihren Wert im Hinblick auf das eigentliche Ziel – eine friedliche Lösung des Kurdenkonflikts – also bereits in der ersten Phase des Imrali-Prozesses verloren. Dennoch bot der Prozess der Türkei, die für ihre außenpolitische Linie seit langem nur noch Abnehmer im Inland findet, eine unvergleichliche Chance, denn auf Grundlage der Stabilität, die mit dem Waffenstillstand geschaffen wurde, konnte die AKP ihre Herrschaft deutlich ausbauen.

Auch die kurdische Seite profitierte von dem Prozess. Ihr war es wichtig, dass die Führerschaft Abdullah Öcalans trotz seiner Inhaftierung legitimiert wurde, die PKK-Führung in den irakisch-kurdischen Kandil-Bergen Sichtbarkeit erlangte und die vom Krieg ermüdete Bevölkerung eine Verschnaufpause bekam. Allerdings brachte der Imrali-Prozess nicht das, was die Kurden erhofften, nämlich Frieden. Die Grenzen blieben bestehen, zudem wurden Gräben gezogen und Drahtzäune erbaut. Ein politischer Status in der Türkei blieb ihnen verwehrt, während die Errungenschaften in Südkurdistan und Rojava durch den IS in Gefahr gerieten.

Die Neuformierung im Nahen Osten

Das Eingreifen Russlands und Irans im Nahen Osten brachte schließlich einen Prozess in Gang, durch den die politischen Spannungen in den türkisch-kurdischen Beziehungen in einen Krieg umschlugen. Nach den Angriffen des IS in Nordsyrien nahm der iranische Einfluss in Kurdistan, das historisch gesehen ein Gebiet der Machtteilung zwischen der Türkei und Iran ist, merklich zu. Während die logistische Unterstützung des IS durch die Türkei kritisiert wurde, führte die direkte militärische Intervention Irans gegen den IS in Syrien und im Irak zu einer Annäherung zwischen kurdischen Parteien und Iran.

Neben der militärischen Kooperation gegen den IS untermauerten politische Vorstellungen Irans über die Verwaltung Kurdistans die Annäherung. Iran sprach sich gegen die Unabhängigkeit der ARK im Nordirak, stattdessen für autonome Verwaltungen in allen vier Teilen Kurdistans aus. Diese Präferenz Irans stärkte die Position der Patriotischen Union Kurdistans (PUK) im Irak, die befürchtete, dass die Unabhängigkeit der ARK die politische Konkurrenz, also die mit der Türkei in enger Beziehung stehende Demokratische Partei Kurdistans (KDP), begünstigen würde. Auch die Position der PKK, die bereits seit 2002 autonome Verwaltungen für Kurden innerhalb der bestehenden Ländergrenzen gefordert hatte, wurde gestärkt.

Die Kooperation mit Iran war für die Führung von Rojava, die die erhoffte Hilfe von der Türkei nicht erhielt, unumgänglich. Iran war ein gewichtiger Partner, um einerseits dem Druck der Türkei auf Rojava mittels des IS entgegenzuwirken und andererseits die Beziehungen mit dem syrischen Regime, die sich aus Sicht Rojavas vorteilhaft gestalteten, aufrecht zu erhalten. Die Grenzübergänge zwischen Rojava und der Türkei waren geschlossen, dafür öffneten sie sich dank der diplomatischen Beziehungen zum Iran Richtung Irak. Im Prozess der westlichen Annäherung an Iran und der Bewaffnung der irakischen Zentralregierung durch die USA wurde für die Führung von Rojava ein Weg frei, mittelfristig über Bagdad und Teheran Beziehungen mit dem Westen aufzunehmen, und zwar ohne Einschränkungen durch die Türkei.

Der Einfluss Irans ist durch den Neuordnungsprozess im Nahen Ostens also gestiegen, und die Annäherung zwischen den USA und Iran wurde durch das so genannte Atomabkommen konsolidiert. Die Erfolge der kurdischen Verteidigungskräfte im Kampf gegen den weite Teile Syriens kontrollierenden IS stärkten die Beziehungen zwischen den westlichen Staaten und der Führung von Rojava, und die Kurden wurden als »befreundete Kräfte« definiert. Viele westliche Länder, allen voran die USA leisteten den militärischen Kräften der Kurden Waffen- und Ausbildungshilfe. Iran und die Kurden wurden so zu neuen »Verbündeten« des Westens. Die Türkei, NATO-Mitglied und bis dato strategischer Bündnispartner, verlor für den Westen, der ohne direkte Berührung mit der zunehmenden Gewalt in Syrien und im Irak eine kontrollierbare Instabilität schaffen will, hingegen an Bedeutung.

Tauziehen zwischen Russland und den USA

Nach Beginn der Luftangriffe Russlands in Syrien am 30. September 2014, die von einer eindeutigen Unterstützungserklärung an das syrische Regime begleitet wurden, wurde das Kräftegleichgewicht zuungunsten der Türkei weiter gefestigt. Szenarien wie das eines Rückfalls in Zeiten des Kalten Krieges oder gar des Beginns eines Dritten Weltkriegs haben sich – zumindest vorerst – nicht bewahrheitet. Der russische Faktor bewirkte allerdings Veränderungen im Standpunkt der USA in Bezug auf die Kurden.

So hatten die USA beispielsweise das Unabhängigkeitsbestreben des ARK-Präsidenten Barzani nicht unterstützt, ihn vielmehr unter Verweis auf den Schutz der territorialen Einheit des Irak zur Zusammenarbeit mit der irakischen Zentralregierung gedrängt. Nach der Intervention Russlands in Syrien verstärkten die USA hingegen ihre Unterstützung für Barzani. Zuerst intervenierten die USA in den Auseinandersetzungen über die Fortführung der Präsidentschaft Mesud Barzanis. Aus Gesprächen, die unter der Federführung von Brett McGurk, Sondervertreter von US-Präsident Obama in der Anti-IS-Koalition, geführt wurden, ging Barzani gestärkt hervor. Weiterhin wurde nach einer anderen Verhandlung, ebenfalls unter Beteiligung McGurks, verkündet, dass 5.000 syrische Peschmerga, die im irakischen Kurdistan ausgebildet worden waren, nach Rojava verlegt sowie YPG-Kräfte von Spezialteams der USA ausgebildet würden. Die Verlegung der syrischen Peschmerga fand aufgrund des Widerspruches der Führung von Rojava nicht statt, der Vorgang unterstrich jedoch das Ansinnen der USA, dass die kurdischen Kräfte beider Länder kooperieren sollten. Zuvor hatten die USA bereits bei der Verlegung der irakisch-kurdischen Peschmerga nach Rojava zur Unterstützung der YPG-Kräfte bei der Befreiung Kobanes vom IS eine führende Rolle gespielt.

Kurz nach der Intervention Russlands in Syrien sorgten die USA im November 2015 auch dafür, dass nach mehr als einem Jahr Stillstand aufgrund von Spannungen zwischen der KDP und der PKK endlich die Vorbereitungen für die Rückeroberung der nordirakischen Stadt Shingal (Sindschar) durch kurdische Kräfte abgeschlossen wurden. In der Folge konnte Shingal vom IS befreit werden. Im Anschluss erklärte Barzani, die gleichnamige Region Shingal liege ab sofort innerhalb der ARK-Grenzen, wogegen die USA keinen Einspruch erhoben. ARK-Präsident Barzani nahm anschließend die Vorbereitung für ein Referendum über die Unabhängigkeit der ARK vom Irak wieder auf – ebenfalls eine Folge der aktuellen Konkurrenz zwischen den USA und Russland im Nahen Osten.

Die USA werden ihre Einstellung zu einem unabhängigen kurdischen Staat im Norden Iraks sicherlich überdenken, wenn sie im Rahmen einer Lösung des Syrienkriegs einer Spaltung Syriens zustimmen. Anders formuliert: Das Schicksal eines unabhängigen kurdischen Staates hängt davon ab, wie über die beiden benachbarten destabilisierten Staaten Irak und Syrien entschieden wird. Noch ist keine solche Entscheidung zu erkennen. Die Erhaltung des Irak und Syriens als souveräne Staaten innerhalb der gegebenen Grenzen wird aber trotz Bemühungen der internationalen Gemeinschaft in diese Richtung sehr schwierig sein.

Exkurs: Der Dritte Weg Rojavas

An dieser Stelle lohnt sich ein kleiner Exkurs zur Strategie des Dritten Weges der syrischen Kurden, die zwischen der Türkei und der Führung von Rojava – der Partei der Demokratischen Union (PYD) – zu erheblichen Spannungen führte.

Die Führung von Rojava hatte sehr früh und vielleicht als einzige erkannt, dass der syrische Bürgerkrieg unberechenbare Wendungen nehmen kann. Als absolute und unverrückbare Prioritäten im Hinblick auf eine wie auch immer geartete Allianz definierte sie die „Aufrechterhaltung der Revolution“ und die „Herstellung der Sicherheit und Anerkennung der kontrollierten Gebiete“. In diesem Kontext deklarierte sie mit dem Dritten Weg, dass die Frage einer Gegnerschaft zu oder Partnerschaft mit dem syrischen Regime bzw. der syrischen Opposition von diesen Prioritäten bestimmt wird. Entsprechend hat die Führung von Rojava sich nicht gescheut, beispielsweise in Qamischli mit dem syrischen Regime zu koexistieren. Das syrische Regime hat seinerseits der Anbindung der Verwaltung von Qamischli an den Rojava-Kanton Cizire nicht widersprochen und sogar das Gehalt einiger Verwaltungsleute weiter bezahlt. Auf der anderen Seite aber kämpfte die Führung von Rojava zum Beispiel im nordsyrischen Haseke gemeinsam mit der Opposition gegen die Kräfte des syrischen Regimes.

Der große Wert des Dritten Wegs als effektive Strategie zeigte sich schließlich im Kampf gegen den IS, wo die Führung von Rojava zeitweise mit der Opposition, zeitweise mit dem syrischen Regime Möglichkeiten der militärischen Zusammenarbeit fand. Die Interventionen der USA und Russlands haben die Optionen der Führung von Rojava noch einmal erweitert. Letztendlich hat der Dritte Weg die syrischen Kurden im Laufe der vergangenen vier Jahre sowohl für die USA als auch für Russland zu »Verbündeten« gemacht.

Die Vereinigung der 2012 gegründeten drei Kantone Rojavas (Afrin, Cizire, Kobane) hat für die Führung absolute und unverrückbare Priorität. Sicherlich hat die Beteiligung Russlands als Spielmacher die Möglichkeiten zur Verwirklichung dieser Priorität erhöht. Zunächst kämpften sich die Rojava-Kräfte mit Unterstützung der US-Luftwaffe in die westlich des Euphrat gelegenen Gebiete vor – womit sie die »rote Linie« der Türkei überschritten. Anschließend konnten sie mit Hilfe der russischen Luftwaffe von Afrin nach Osten vordringen. Einwände der USA und Russlands verhindern eine Intervention der Türkei, die diese Situation als »casus belli« ansieht. Die Antwort der USA auf die Aufforderung des Staatspräsidenten Erdogan, „Entweder mit der Türkei oder mit der PYD“, lautete, dass die „PYD US-Verbündeter ist“ und zeigte, dass die USA nicht auf der Seite der Türkei stehen werden.

Die Internationalisierung der kurdischen Frage

Die bisherigen Entwicklungen beförderten eine Kooperation zwischen den USA und Russland und erleichterten das koordinierte Vorgehen. Die Ergebnisse der Genf-III-Konferenz und der Münchener Sicherheitskonferenz vom Februar 2016 bestätigen dies. Beide Länder einigten sich auf einen Waffenstillstand und einen Übergangsprozess unter Einbindung des syrischen Präsidenten Assad. Die Kurden profitieren hiervon am meisten. Sie haben sowohl die Unterstützung der USA als auch Russlands erhalten, die von ihnen in Syrien und im Irak kontrollierten Gebiete erweitert und politische Legitimation auf internationaler Ebene gewonnen.

Aus diesen Entwicklungen ist das genaue Gegenteil der im Imrali-Prozess vorgesehenen »türkisch-kurdischen Allianz« herausgekommen: Während die Beziehungen der Kurden zur Türkei geschwächt wurden, wurden die Beziehungen zum Westen und zu Iran gestärkt. Unterdessen scheint es so, dass der »türkisch-kurdische« Krieg sich jederzeit über die türkischen Grenzen hinaus ausdehnen könnte. Der Imrali-Prozess konnte diesen Krieg nicht verhindern, sondern hat vielmehr die Kurden auf einen Krieg vorbereitet. Und anders als geplant stehen im gegenwärtigen Krieg Türken und Kurden nicht nebeneinander, sondern gegeneinander.

Wenn der Frieden wieder auf die Tagesordnung rückt, wird die größte Veränderung schließlich darin bestehen, dass neben Türken und Kurden weitere regionale sowie globale Akteure mit am Tisch sitzen werden. Dies ist auch der einzige Weg, für die kurdische Frage, die schon hundert Jahre als internationales Problem besteht, aber ebensolange als inneres Problem der einzelnen von Kurden besiedelten Staaten behandelt wurde, eine dauerhafte und nachhaltige Lösung zu finden.

Anmerkung

1) Anmerkung der Übersetzer: Die Verhandlungen zwischen Regierung und PKK werden auch Imrali-Prozess genannt, da sie auf der Gefängnisinsel Imrali, wo Öcalan inhaftiert ist, geführt wurden.

Dr. Arzu Yilmaz promovierte an der Ankara Universität zum Thema »Kurdische Migranten in Kurdistan«. Sie ist Kolumnistin für die Webseite der türkischen Zeitschrift »Birikim«.

Aus dem Türkischen übersetzt von Murat Cakir und Errol Babacan.

Unauflösbare Widersprüche

Die Kurdische Bewegung und die AKP

von Errol Babacan

Mit der Eskalation des Bürgerkrieges in der Türkei wurde eine demokratische und zivile Lösung für die »kurdische Frage« erneut in eine unbestimmte Zukunft verschoben. Im kurdischen Südosten dominiert der Krieg wieder den Alltag. Auch im restlichen Land wirkt er sich durch Bombenanschläge sowie durch eine deutliche Zuspitzung der Freund-Feind-Logik aus. Alternativen zur Regierungspolitik stoßen in der Öffentlichkeit auf wenig Gehör. Der Krieg wird weit über die Anhängerschaft der Regierung hinaus als Verteidigung der Landesgrenzen gegen den »PKK-Terror« wahrgenommen.

Infolgedessen befindet sich das Projekt HDP (Demokratische Partei der Völker) – eine Opposition, die den kurdischen Drang nach Autonomie mit einer säkularen Bürgerrechtsbewegung in der ganzen Türkei verbindet – in einer Existenzkrise. Der Elan, von dem so viele nach dem Juni-Aufstand im Sommer 2013 ergriffen waren und der nach dem Wahlerfolg der HDP im Sommer 2015 kurz wiederauflebte, ist der Verbitterung gewichen. Während die Europäische Union Milliarden verspricht, damit die Türkei ihre Grenzen dicht macht und einwilligt, ein Abschiebelager zu werden, verursacht das von Gewalt und Repression gezeichnete Land inzwischen selbst wieder eine Fluchtbewegung.1

„Revolutionärer Volkskrieg“

Seit Herbst 2015 liefert sich eine kurdische Stadtguerilla einen Häuserkampf mit dem Militär. Dieser ist Ergebnis des von der Regierungspartei AKP (Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung) langfristig herbeigeführten Zusammenbruchs ziviler politischer Optionen, der den Boden für die mit der PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) assoziierte Guerilla bereitete. Diese agierte zuerst unter dem Namen YDG-H (Patriotisch Revolutionäre Jugendbewegung) und wurde dann in YPS (Zivile Verteidigungseinheiten) umbenannt. Ihre Kämpfe sind in einen Strategiewechsel eingebettet, der am 15. Juli 2015 von der KCK (Union der Gemeinschaften Kurdistans) – der Dachorganisation der kurdischen Bewegung – als „revolutionärer Volkskrieg“ angekündigt wurde. Mitte August 2015 folgte die Ausrufung der „Demokratischen Autonomie“ (vgl. Joost Jongerden in diesem Dossier). Die Praxis der Selbstverwaltung und Selbstverteidigung sprang von einer kurdischen Kommune zur nächsten über. Anschließend gab die PKK bekannt, zu einer Strategie der Raumbeherrschung überzugehen. Anders als bei der bisher üblichen Guerillataktik gezielter Angriffe aus dem Hinterhalt besteht ihr Ziel darin, urbane Gebiete militärisch zu halten.

Auf diese Strategie reagierte das türkische Militär harsch, was Hunderttausende Zivilisten in die Flucht trieb. Mehrere Viertel größerer Städte sowie einige Kleinstädte wurden durch Panzerbeschuss weitgehend zerstört. Indes gibt es weiterhin kurdische Orte, in denen der bewaffnete Widerstand aufrechterhalten wird. Die Zwischenbilanz ist verheerend. Nach Angaben des türkischen Generalstabs wurden bis Mitte März 2016 1.076 Mitglieder der PKK getötet. Die PKK gab ihrerseits bekannt, im Jahr 2015 seien 261 Mitglieder der Guerilla und 1.557 Angehörige des Militärs getötet worden. Die Menschenrechtsstiftung der Türkei, TIHV, führt an, dass allein in den kurdischen Orten, über die Ausgangssperren verhängt wurden, 310 Zivilistinnen und Zivilisten, darunter 72 Kinder, getötet wurden.2

Eskalation und Verhandlung

Das Ausmaß der Zerstörung erinnert an die 1990er Jahre, und tatsächlich ist die aktuelle Situation mit der im Jahr 1993 vergleichbar. Auch damals wurden nach einem Waffenstillstand zwischen der PKK und der Türkei Verhandlungen geführt, auf die eine verheerende Militärkampagne folgte. Tausende Dörfer im Südosten wurden zerstört und Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Seitdem gab es sieben weitere von der PKK einseitig ausgerufene Waffenstillstände, die mit geheimen Verhandlungen einhergingen. Die bisherige Geschichte des Konflikts besagt, dass ein militärischer Sieg für beide Seiten nicht erreichbar ist und die Parteien irgendwann wieder Verhandlungen aufnehmen müssen. Doch inwiefern sich der Kreis auch diesmal schließt und eine Rückkehr zu Verhandlungen erfolgt, erscheint ungewisser denn je.

Ein Durchbrechen des Kreislaufs von Verhandlung und Eskalation ist grundsätzlich in zwei Richtungen möglich. Die eine Richtung bedeutet eine vollständige Vernichtung oder zumindest nachhaltige Schwächung der kurdischen Bewegung. Im Grunde ist dies der Weg, den alle türkischen Regierungen seit Mitte der 1980er Jahre früher oder später eingeschlagen haben. Ungeachtet dessen nahm sowohl die organisatorische und militärische Stärke der PKK, die in vier Ländern – Türkei, Syrien, Irak, Iran – agiert und mit Exilorganisationen in Westeuropa assoziiert ist, als auch die Akzeptanz für ihre Ziele in der kurdischen Bevölkerung stetig zu.

Obgleich die Zerschlagung der PKK offenkundig nicht gelingt, zieht die türkische Regierung die zweite Option nicht in Betracht. Sie besteht in einem nachhaltigen politischen Kompromiss, der zentralen Zielen der kurdischen Bewegung – kulturelle Gleichstellung und politischer Autonomiestatus innerhalb der Grenzen der Türkei – nachkommt und dies mit einer umfassenden Amnestieregelung verknüpft. Die PKK ist ohnehin bereits von ihrem ursprünglich verfolgten Ziel, einem unabhängigen kurdischen Nationalstaat, abgerückt, da dies politisch und militärisch nicht durchsetzbar, ja nicht einmal verhandelbar war.

Aus einer friedenspolitischen Perspektive ist die bestimmende Frage, welche gesellschaftlichen Kräfte in der Türkei zu einem politischen Kompromiss bereit wären. Mit Blick auf die jüngere Geschichte lässt sich konstatieren, dass dies von der AKP nicht zu erwarten ist. So vermittelte auch der jüngste »Friedensprozess«, der in Form von Geheimverhandlungen zwischen der Regierung und einer Delegation der HDP unter Einbindung des inhaftierten PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan geführt worden war, wenig Zuversicht auf ein Gelingen. Der kontinuierliche Ausbau militärischer Kapazitäten, die Verschärfung so genannter Sicherheitsgesetze durch die Regierung und ihre Verstrickung in den Syrienkrieg – auch in Form von Angriffen auf die kurdische Bewegung – konterkarierten den gesamten Prozess (vgl. Arzu Yilmaz in diesem Dossier). Zudem fanden unentwegt politisch und juristisch geduldete nationalistische Angriffe auf Einrichtungen und Aktivistinnen und Aktivisten kurdischer Parteien statt, insbesondere vor Wahlen.3

Mit Blick auf die Verhandlungen lässt sich ferner feststellen, dass sie ebenso wenig wie alle anderen zuvor jemals einen verbindlichen Charakter annahmen. Die Unverbindlichkeit und die Intransparenz, die eine unabhängige Kontrolle oder Beobachtung der verhandelnden Parteien ausschloss und die Öffentlichkeit zur bestenfalls halb informierten, daher leicht manipulierbaren Zuschauerin degradierte, sind Aspekte eines strukturell bedingten Scheiterns.

Der weit gewichtigere Faktor ist jedoch das politische Programm der AKP: Ihr Gesellschaftsprojekt steht in einem unversöhnlichen Widerspruch zu den Zielen der kurdischen Bewegung.

Unversöhnliche Projekte

Entgegen einer verbreiteten Sichtweise, wonach die AKP eine Transformation von einer demokratischen zu einer autoritären Partei durchlaufen habe und sich bestimmte Bruchpunkte identifizieren ließen – Verfassungsreferendum 2010, Juni-Aufstand 2013, Präsidentschaftswahl 2014, Scheitern des »Friedensprozesses« 2015 –, ist ihre Entwicklung tatsächlich von Kontinuität gezeichnet. Die so genannten Brüche sind Stationen, die die Konsolidierung der Partei in der staatlichen Bürokratie (Verfassungsreferendum), die Realisierung der Wirkungslosigkeit der parlamentarischen Opposition und schließlich, ausgehend vom Gezi-Park in Istanbul, ein Aufbäumen der »Straße« gegen diese Realität (Juni-Aufstand) markieren, bzw. taktische Manöver (»Friedensprozess«), um die nächste Runde der Repression bzw. des Krieges vorzubereiten.

Diese Sichtweise kann mit etlichen Punkten untermauert werden. Während die AKP nach ihrer Regierungsübernahme im Jahr 2002 für ihren »liberalen« Reformeifer auf dem Weg in die Europäische Union ebenso wie für ihre »demokratische« Haltung gegenüber dem Militär gelobt wurde, richtete sie 2004 mit Sondervollmachten ausgestattete Gerichte ein, verabschiedete 2005 ein restriktives Strafrecht und verschärfte 2006 die Terrorbekämpfungsgesetze. Die Türkei war in einem weltweiten Vergleich schon 2010 mit Abstand das Land mit den meisten Strafprozessen pro Einwohner unter dem Vorwand der »Terrorbekämpfung«.4 Die Verschärfung der Gesetze hatte zur Folge, dass 2005 3.390 Personen und 2010 bereits 11.884 unter Anklage standen, in vielen dokumentierten Fällen aufgrund rechtsstaatlich unhaltbarer Ermittlungen und Verfahren. Bis 2012 standen insgesamt ca. 70.000 Personen vor den Sondergerichten, die die AKP eingerichtet hatte. Und bereits 2011 demonstrierte die Partei die Ohnmacht der parlamentarischen Opposition: Die Regierung ließ sich mittels einfacher Mehrheit ermächtigen, für einen Zeitraum von sechs Monaten per Dekret, also unter Umgehung des Parlaments, zu regieren.5

Die Partei bediente sich ungeachtet ihrer schillernden Kritik am Militär aller militärischen Mittel und übernahm die Kontrolle über bestehende autoritäre Institutionen, die sie sogar noch verstärkte. Die Entwicklung von der frühen zur heutigen AKP beginnt also nicht an einem demokratischen, sondern an einem autoritären Ausgangspunkt, der aufgrund der absoluten Mehrheit der AKP im Parlament auf einen totalitären Punkt zusteuert. Dabei gab es durchaus auch qualitative Neuerungen. Hier sind an erster Stelle die Unterstützung des Dschihadismus in der Region und der Aufbau islamistischer Milizen unter Einbindung neofaschistischer Kader zu nennen, die teils in Syrien kämpfen, teils gegen die zivile Opposition in der Türkei tätig sind, indem sie drohen, brandschatzen und morden.

Der Gegensatz zwischen dem Kernprojekt der AKP – Zentralisierung der politischen Macht – und dem Projekt der kurdischen Bewegung könnte kaum schärfer sein. Selbst eine begrenzte Autonomie setzt eine Dezentralisierung der politischen Macht voraus. Die Nachbarschaft des in Frage kommenden Autonomiegebiets zu kurdisch besiedelten Regionen in den angrenzenden Ländern, insbesondere zur syrisch-kurdischen Autonomieregion Rojava, in der eine Basis der kurdischen Bewegung außerhalb direkter Reichweite der türkischen Regierung entstand, verleiht dem Gegensatz noch größeres Gewicht.

Konservativer Islamismus

Und schließlich kommt noch ein weiterer Punkt hinzu: Die kurdische Bewegung beeinträchtigt das Islamisierungsprojekt der AKP. Die offene Anerkennung der kurdischen Identität durch die AKP täuschte lange Zeit über den ausschließenden Charakter des AKP-spezifischen Nationalismus hinweg. Die AKP definiert die Nation als sunnitisch-islamische Gemeinschaft; die Kurden gelten lediglich als eine kulturelle Subgruppe dieser Gemeinschaft. Zur Verstetigung dieses Konzepts von Nation ist die AKP darauf angewiesen, dass die kurdische Bevölkerung dieses anerkennt. Im Südosten der Türkei dominiert jedoch die kurdische Bewegung, deren säkulare Weltanschauung die ideologische Durchdringung der kurdischen Bevölkerung mit dem sunnitischen Islam begrenzt. Die Bewegung versteht sich außerdem nicht als eine folkloristische Subgruppe, sondern als Nation mit eigenen Interessen und Rechten, was sich in ihrer politischen Forderung nach einem eigenständigen Status niederschlägt.6

Die Tragweite des politisch-kulturellen Widerspruchs wird besser verständlich, wenn auch die soziale Dynamik berücksichtigt wird, der die AKP unterliegt. An der Partei hängt eine Unternehmerklasse, insbesondere jedoch eine stetig anwachsende Mittelschicht, die aus politischen und bürokratischen Funktionären, Theologen und sonstigen Geistlichen, aber auch Wissenschaftlern, Künstlern, Literaten, Journalisten, Gewerkschaftern und Technokraten besteht. Diese treten als Mittler und gleichzeitig als Träger der islamisch-konservativen Weltanschauung auf. Sie vergesellschaften sozusagen den politischen Islam, ohne sie würde die AKP in der Luft hängen. In der Person des Staatspräsidenten Erdogan verdichtet sich die Weltanschauung dieser »Mittlerschicht«, für die die Ausdehnung der religiösen Anschauungen und Praktiken auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens und die Kontrolle über die kulturelle Produktion die Grundlage ihrer eigenen Reproduktion ist.7

Kein Ausweg?

Obgleich die kurdische Bewegung und die assoziierte HDP nur einen Bruchteil der Bevölkerung hinter sich haben – in den Juni-Wahlen erreichte die HDP 13,1% – stellen sie eine größere Konkurrenz für die AKP dar als die Oppositionspartei CHP (Republikanische Volkspartei), die beinahe doppelt so viele Stimmen erhielt. Die republikanische und säkulare CHP verfügt nicht über die notwendige Geschlossenheit, um sich der Islamisierung entgegenzustellen, und sie beschränkt sich auf weitgehend wirkungslose parlamentarische Opposition. Die andere Oppositionspartei, die MHP (Nationalistische Bewegungspartei), fungiert hingegen als politischer Zwilling der AKP, wodurch letztere noch kompromissloser regieren kann.

Politischem Handeln und zivilen Initiativen sind unter der AKP zunehmend enge Grenzen gesetzt. Angesichts dessen ermöglicht es die Existenz des militärischen Arms, über den die kurdische Bewegung verfügt und der anders als Zivilisten nur begrenzt repressiv bekämpft und politisch wirkungslos gemacht werden kann, einerseits, den Widerstand aufrecht zu erhalten. Die kurdische Bewegung ist derzeit die einzige politische Kraft, die sich dem gesellschaftlichen Durchmarsch des konservativen Islamismus entgegen stellt. Andererseits sind die Grenzen militärischer Mittel deutlich geworden. Ein Schutz der kurdischen Bevölkerung gegen den militärisch weit überlegenen Gegner ist nicht leistbar, der Krieg in den Städten führt vielmehr zur Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen, und ein militärischer Sieg ist nicht auszumachen.

Werden die politische Unnachgiebigkeit der AKP, ihr totalitäres Bestreben und der Expansionsdrang des politischen Islam auf allen Ebenen der Gesellschaft in Rechnung gestellt, ist daher ein Dilemma zu konstatieren. Der gegenwärtige Krieg vertieft die Spaltung, die AKP produziert sogar Kriegsgewinnler. So wurde die in 92 Tagen militärischer Belagerung zerstörte Altstadt der kurdischen Metropole Diyarbakir (Sur) im Eilverfahren verstaatlicht, womit der Gentrifizierung mit all ihren negativen Folgen für die ärmeren Viertelbewohner der Weg geebnet ist.

Grundsätzlich ist es richtig, für eine Rückkehr zu Verhandlungen und für die Einstellung der Kämpfe zu plädieren. Es ist jedoch unklar, welche gesellschaftlichen Kräfte den notwendigen Druck aufbauen können, damit es erstens überhaupt zu Verhandlungen kommt und diese zweitens verbindlich und nachhaltig geführt und nicht bloß zum Vorspiel der nächsten Eskalationsstufe werden. In friedlicheren Zeiten ist es zwar nur bedingt gelungen, einen Schulterschluss republikanischer und säkularer Kräfte mit der kurdischen Bewegung zu erreichen, doch war immerhin eine positive Tendenz zu verzeichnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Tendenz aufrechterhalten werden kann, ist in Kriegszeiten gering.

Anmerkungen

1) Aus den militärisch belagerten kurdischen Städten sind sehr viele Menschen geflohen, die bisher im Inland verblieben sind. Hinzu kommen andere Gruppen, beispielsweise regierungskritische WissenschaftlerInnen, die nach Wegen aus der Türkei suchen, da sie politisch und juristisch verfolgt werden.

2) Eine türkischsprachige Chronologie des Konflikts zwischen Februar 2015 und März 2016 sowie Vorschläge zur Wiederaufnahme eines verbindlichen Verhandlungsprozesses finden sich unter barisvakfi.org/Dolmabahceden-Gunumuze.pdf.

3) Für eine Dokumentation solcher Angriffe auf die HDP siehe google.com/maps/d/viewer? mid=z-Sr_YwM2DWI.kfMAqYGz3Ueg.

4) Martha Mendoza: 35,000 worldwide convicted for terror. AP Impact, 4. September 2011; yahoo.com/news/.

5) Für eine ausführliche Diskussion dieser Entwicklung siehe Errol Babacan: Der Juni-Aufstand in der Türkei. PROKLA 173, 43(4), Dezember 2013.

6) Vgl. das Interview mit Cenk Saraçoglu: Islamic-conservative Nationalism – The Ideological Foundations of the AKP’s Hegemony in the Neoliberal Context. Infobrief Türkei, 26.11.2012.

7) Ein zentrales Feld, über das sich diese Schicht reproduziert, ist das Erziehungs- und Bildungswesen, das unter der AKP kontinuierlich »islamisiert« wurde; zugleich kontrollieren religiöse Institutionen immer stärker die Bevölkerungspolitik. Vgl. dazu den in Fußnote 5 genannten PROKLA-Artikel.

Errol Babacan ist Politikwissenschaftler und promoviert an der Universität Frankfurt zum politischen Islam in der Türkei. Er ist Mitherausgeber von Infobrief Türkei.

Die Kurdische Befreiungsbewegung

von Joost Jongerden

Lange Zeit war die Bezeichnung »Kurdische Befreiungsbewegung« einfach ein Synonym für die PKK, die Arbeiterpartei Kurdistans. Heute umfasst die Bewegung ein Konglomerat verschiedener Parteien und Organisationen, zu denen die PKK ebenso gehört wie eine Partei speziell für Frauen sowie Schwesterparteien im Irak (PÇDK), im Iran (PJAK) und in Syrien (PYD), außerdem Guerillaorganisationen, die diesen Parteien nahe stehen. Neben diesem Parteiengeflecht hat die PKK Institutionen geschaffen, die sich eines radikal-demokratischen Diskurses bedienen und die Integration und Koordinierung der politischen Praxen fördern. Die wichtigste ist die »Union der Gemeinschaften Kurdistans«, die KCK. Sie besteht im Kern aus einem Netzwerk von Dörfern, Städten und regionalen Räten, deren oberstes Gremium »Volkskongress Kurdistans« (KONGRA-GEL) genannt wird. Im Zentrum des praktischen Strebens steht das Konzept der Selbstverwaltung oder der »Demokratischen Autonomie«, das in Städten wie Diyarbakir, Cizre, Silvan, Derik oder Rimelan gezielt umgesetzt wird und auf die Kurdische Befreiungsbewegung zurückgeht.

Repression und Widerstand

Die Kurdische Befreiungsbewegung ist in zweifacher Hinsicht als politische Bewegung zu verstehen. Da ist zum einen der Umstand, dass die Bewegung unter Bedingungen entstand, die es der kurdischen Bevölkerung strukturell unmöglich machen, ein Leben in Würde zu führen. Seit Gründung der Republik Türkei im Jahr 1923 sind Kurdinnen und Kurden der Leugnung und Erniedrigung, der Gewalt und dem Tod ausgesetzt. In der Türkei werden bis heute repressive Maßnahmen durchgeführt, um die vermeintlich existentielle Gefahr zu bekämpfen, die von der Bekundung einer kurdischen Identität und dem Streben nach Bürgerrechten ausgeht. PKK-Camps im Irak werden von der Türkei aus angegriffen, legale Organisationen, die auf dem »Recht, Rechte zu haben« insistieren, werden in ihrer Arbeit behindert und verboten, ihre Mitglieder werden verhaftet und getötet.

Unterstrichen wird dieses repressive Vorgehen aktuell durch flächendeckende Ausgangssperren in kurdischen Städten, begleitet von ominösen Sondereinsatzkommandos, den »Kommandos der Löwen Allahs« (Esedullah Timleri). Schwerer Beschuss und Scharfschützen hindern die Bevölkerung daran, ihre Toten zu beerdigen oder medizinische Versorgung zu erhalten.1 Weitere Rechtsverstöße kommen hinzu. Diese Situation ist Ergebnis einer Versicherheitlichung von Politik, die dazu dient, die PKK als rein militärische Organisation zu (re-) produzieren und ihr den politischen Status abzusprechen.

Selbstverwaltung

Als eine Antwort auf die Unnachgiebigkeit der Staatsmacht entwickelte und erklärte die Kurdische Befreiungsbewegung die Selbstverwaltung. Neben dem Widerstand gegen die Unterdrückung ist die Selbstverwaltung – die Konstruktion eines politisch Imaginären – der zweite politische Aspekt der Bewegung. Die Kurdische Befreiungsbewegung entwickelt Strategien, um kollektiven Anliegen nachkommen – Anliegen, die die erniedrigenden und todbringenden Zustände ersetzen wollen durch Bedingungen, die ein Leben in Würde ermöglichen. Dies geht über Widerstand hinaus, da die Bewegung damit nicht reaktiv in der Kritik an erniedrigenden Zuständen verharrt, sondern proaktiv die Frage zum Ausgangspunkt der politischen Praxis erhebt, was eigentlich ein erträgliches Leben ausmacht.

Über die Selbstverwaltung hat sich die Befreiungsbewegung als politische Bewegung gefestigt und stellt der Bevölkerung eine Möglichkeit bereit, die physische und organisatorische Infrastruktur für ihr Leben zu organisieren. Mit anderen Worten: Selbstverwaltung ist eine politische Bewegungsform in einer Situation struktureller Entbehrung. Sie wird als eine Praxis im Werden aufgefasst und wurde zum ersten Mal im Jahr 2011 ausgerufen. Im vergangenen Jahr, insbesondere nach den gestohlenen Wahlen vom November 2015, wurde die Absicht zur Selbstverwaltung in etlichen kurdischen Kommunen bekräftigt.

Kritik am Nationalstaat

Das Verlangen nach Selbstverwaltung ist nicht neu und sollte nicht mit dem Ruf nach der Bildung eines Nationalstaats verwechselt werden. Seit 2005 werden die PKK und alle assoziierten Organisationen auf der Grundlage des Projekts Selbstverwaltung unter dem Namen »Union der Gemeinschaften Kurdistans« (KCK) neu strukturiert. Die KCK ist als Alternative zum Nationalstaat konzipiert; die Organisation soll von unten in Form von Räten stattfinden. Die KCK kämpft für die Umsetzung einer radikalen Demokratie, die nicht auf Staatsmacht, sondern auf den demokratischen Organisationen und der Entscheidungsfindung der Bevölkerung beruht.

Diese Struktur geht auf eine profunde Kritik des Nationalstaats durch den PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan zurück.2 Der Nationalstaat, so sein Argument, ist ein Zentrum zur Erzeugung von Untertanen und möchte der Bevölkerung eine vorgegebene Kultur aufoktroyieren. Die Logik des Nationalstaats sei die einer zentralisierten Assimilierungsmaschine. Sie habe zum Ziel, verschiedene Kulturen in eine Kultur und verschiedene Sprachen in eine Sprache zu überführen. Diese Schaffung eines „homo nationalis“ 3 unterwerfe Bevölkerung und Grenzen der Überwachung, und der Faschismus sei das höchste Stadium des Nationalstaats. Öcalan folgert, dass der Nationalstaat das Subjekt nicht aus seinem kolonialen Status befreie, sondern es diesem unterwerfe.

Öcalans Kritik am Nationalstaat brachte die PKK dazu, ihre Politik zu überdenken. Am Neujahrsfest Newroz im Jahr 2005 präsentierte sie ihr neues Konzept. Sie argumentierte, das Recht auf Selbstbestimmung würde zwar seit Beginn des 20. Jahrhunderts als Recht auf die Bildung eines Nationalstaats interpretiert, eine Demokratisierung könne aber nicht durch eine Globalisierung des Nationalstaatmodells erreicht werden. Die Alternative sei Selbstverwaltung, die aber nicht mit Autonomie gleichgesetzt werden dürfe. Demokratische Autonomie, so führende Mitglieder der PKK, beziehe sich auf die Neubegründung des politischen Status der Menschen auf der Basis der Selbstregierung anstatt ihres Verhältnisses zum Staat.4 Während Autonomie im Kontext eines hierarchischen Verhältnisses zum Staat verstanden werden müsse, sei Demokratische Autonomie im Kontext einer Union von Kommunen einzuordnen; dieses System wird von ihnen Demokratischer Konföderalismus genannt. Die Dekolonisierung in Kurdistan finde heute durch die Herausbildung einer Union freier Kommunen als eine Art Selbstverwirklichung oder Selbst-Werden statt.

Umsetzung in die Praxis

Was bedeutet Selbstverwaltung nun im Zusammenleben und im Alltag? Wie verstehen die Mitglieder der Bewegung ihre Rolle und das, was sie tun?

Das Konzept der Selbstverwaltung, mit dessen Umsetzung bereits einige Jahre vor Ausrufung der Selbstverteidigung im Sommer 2015 begonnen wurde, ist unter den Mitgliedern und Sympathisanten der Bewegung stark verankert. (In den vergangenen Monaten rückte allerdings die Dimension der Selbstverteidigung stark in den Vordergrund, weil Jugendliche als Reaktion auf die anhaltenden »Sicherheitsoperationen« begannen, Gräben auszuheben und Barrikaden zu errichten, was in einem ausgewachsenen Häuserkampf mündete, durch den komplette Viertel kurdischer Städte zerstört wurden.)

Die Basisebene der Selbstverwaltung sind die Nachbarschaftsräte. „Unser Ziel“, erklärte mir 2011 der Vorsitzende eines solchen Rates in Diyarbakir, „besteht darin, sich den Problemen in unserem Leben und unserem Viertel zu stellen und sie zu lösen, ohne auf den Staat zurückzugreifen oder auf ihn angewiesen zu sein.“ Andere ergänzten: „Der Staat ist eine Bürde auf dem Rücken der Leute.“ Dennoch, sagten sie weiter, „hat sich das Konzept des Staates in den Köpfen festgesetzt und es fällt schwer, die Leute zum Nachdenken über Politik zu bringen, ohne Bezugnahme auf den Staat. So praktizieren wir Selbstorganisierung und lernen dabei gleichzeitig, zu verstehen, was das eigentlich ist – wir praktizieren »learning by doing«.“ 5

Die Aktivitäten, mit denen sich die Räte befassen, können mit Stichwörtern wie »soziale Arbeit« und »Unterricht und Bildung« gekennzeichnet werden. Eines der Probleme, mit denen sie sich befassen, ist die Drogenabhängigkeit in ihren Vierteln. In der Regel wenden sich Eltern an die Räte und suchen Unterstützung bei Problemen mit ihren Kinder (überwiegend den Söhnen). Die Ratsmitglieder treten gemeinsam mit den Familien in einen Dialog mit den Drogenbenutzern und -abhängigen. Die Räte selbst haben nicht die Ressourcen, das Wissen und die Mittel, um Lösungen anzubieten, aber sie verfügen über Kontakte innerhalb der Kommune und zu Zentren, die Behandlung anbieten. Die Räte können auch weiterreichende Maßnahmen ergreifen; so ordnete ein Rat die Schließung von Cafés an, in denen mit Drogen gehandelt wurde.

Eine weiteres Thema, mit dem sich die Räte befassen, sind so genannte Entführungen von Mädchen; dabei handelt es sich meistens um die gemeinsame Flucht eines unverheirateten Paares, um ihre Familien zur Anerkennung der Beziehung zu bewegen. Allerdings kann ein solches »kiz kacirma« zu schwerwiegenden Zerwürfnissen zwischen den Familien führen. Die Räte treten in diesen Fällen als Vermittler zwischen den Familien auf und versuchen, eine gewaltfreie Lösung herbeizuführen. Mediation durch die Räte findet auch bei anderen Konflikten zwischen Familien statt oder bei geschäftlich bedingten Konflikten im Stadtviertel. Darüber hinaus organisieren die Räte Kurse für Jugendliche in Musik, Theater oder Zeichnen und sorgen für Informationen und Bildungsangebote, zum Beispiel zu Geschlechtergleichheit und Frauenrechten. Ein Rat war beteiligt an der Errichtung der ersten Grundschule in Diyarbakir, an der auf Kurdisch unterrichtet wird.

Zukunft gestalten

Das Selbstverwaltungskonzept entwickelt sich also durch die Praxis weiter. Es ist präfigurativ, insofern als die Festsetzung von Zielen durch ihre Mittel erfolgt, d.h. mittels der Schaffung neuer Institutionen, Beziehungen und Prozesse. Vor allem rückt das Konzept der Selbstverwaltung die Möglichkeit einer Demokratie jenseits eines zentralisierten (National-) Staates in den Vordergrund und wirkt in Richtung einer aktiven Bürgerschaft. Wird die Kurdische Befreiungsbewegung über den praktizierten Widerstand hinaus als zukunftsgestaltende politische Bewegung gefasst, dann können wir dies als Erschaffung eines Horizonts verstehen. So wie ein Horizont den Himmel und die Erde teilt und verbindet, teilt und verbindet er in einem metaphorischen Sinne auch die Gegenwart und die Zukunft.6 Durch Erschaffung des Konzepts einer Zukunft, die ein erträgliches Leben erlaubt, wird ein praktisches Engagement ermöglicht, das dies im Alltagsleben der Menschen bereits heute erlaubt. Der Horizont ermöglicht es, sich in eine Richtung zu bewegen, und wird so zu einer notwendigen Dimension im Hier und Jetzt. Dies ist die Art und Weise, wie die Kurdische Befreiungsbewegung politisch ist. Die Gewalt des Staates ist dann eine Reaktion auf das Bestreben der Bewegung, politisch zu agieren.

Der Artikel ist die Kurzfassung eines Vortrags des Autors auf der 12. Konferenz der EU Turkey Civic Commission (EUTCC), die am 26.-27. Januar 2016 in Brüssel stattfand.

Anmerkungen

1) Human Rights Watch: Turkey: Mounting Security Operation Deaths -Scores of Civilians Among Hundreds Killed in Southeast. 22.12.2015.

2) Abdullah Öcalan (2010): Demokratik Uygarlik Manifestosu – Ortadogu‘da uygarlik krizi ve demokratik uygarlik cözümü. Neuss: Mezopotamya Yayinlari.

3) Etienne Balibar (2002): The Nation Form. London: Verso.

4) Cemil Bayik und Duran Kalkan im Gespräch mit dem Autor im Oktober 2014.

5) Joost Jongerden and Ahmet Hamdi Akkaya (2012): The Kurdistan Workers Party and a New Left in Turkey – Analysis of the revolutionary movement in Turkey through the PKK’s memorial text on Haki Karer. European Journal of Turkish Studies, Vol. 14.

6) Jodi Dean (2012): The Communist Horizon. London: Verso.

Dr. Joost Jongerden arbeitet an der Wageningen Universität in den Niederlanden. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der sozio-politischen Analyse von Konflikten und ländlicher Entwicklung.

Aus dem Englischen übersetzt von Errol Babacan.

Bürgerkrieg und Völkerrecht

von Norman Paech

Die gegenwärtigen Kriege haben vielfältige Formen. Neben dem klassischen Staatenkrieg, in dem sich feindliche Staaten gegenüberstehen, ist der innerstaatliche Krieg, in dem Aufständische bzw. Rebellen untereinander oder gegen die Regierung ihres Staates um die Macht kämpfen, die häufigste Form des derzeitigen Kriegsgeschehens. Ob es um die Macht im Staat oder die Trennung von ihm geht – die Zielsetzung der gewaltsamen Auseinandersetzung ist gleichgültig. Entscheidend für den Begriff des Bürgerkrieges ist, dass es sich um militärische Auseinandersetzungen innerhalb eines Staates handelt. Der Krieg, den die türkische Armee derzeit gegen die kurdische Bevölkerung und die PKK führt, ist ein Bürgerkrieg, selbst wenn die türkische Armee die kurdischen Rückzugsgebiete in den Kandil-Bergen im Irak angreift. Die Frage ist, ob und gegebenenfalls welche Regeln es für diesen Krieg gibt.

Bürgerkrieg im Völkerrecht

Das so genannte Kriegs- oder humanitäre Völkerrecht kennt den Begriff des Bürgerkrieges nicht. Dennoch hat es ihn wahrgenommen, allerdings erst nach 1945 eine Anzahl spezieller Vorschriften entwickelt, die dem Wandel der Kriegsformen von der zwischen- zur innerstaatlichen bewaffneten Auseinandersetzung Rechnung tragen. Obwohl der innerstaatliche bewaffnete Konflikt eine historisch alte Erscheinung ist, blieb das Völkerrecht bis in jüngste Zeit auf den Krieg zwischen den Staaten fixiert und versuchte ihn rechtlich einzuhegen. Letzteres haben die Staaten vor allem mit den Haager und Genfer Konventionen von 1907 und 1949 unternommen. Ihr Versuch, mit dem Briand-Kellogg-Pakt von 1928 den Krieg vollkommen zu ächten, ist gründlich misslungen. So konzentrierten sich die Staaten auf die Humanisierung des Krieges, die den Bürgerkrieg allerdings nur in einem Artikel, dem gemeinsamen Artikel 3 aller vier Genfer Konventionen, berücksichtigte. Hinzu kamen Jahrzehnte später vertragliche Absprachen, die die Haager und Genfer Regeln durch Zusatzprotokolle (ZP I und ZP II vom Juni 1977) ergänzten.

ZP II regelt besondere Fragen, die der nicht internationale Konflikt, der Bürgerkrieg, aufwirft. Soweit es sich allerdings um Putschversuche und vereinzelte Militäraktionen von Gruppen handelt, die untereinander oder gegen die Regierung um die politische Macht kämpfen, sind sie völkerrechtlich irrelevant. Dies hat ZP II in Art. 1 Abs. 2 mit folgenden Worten ausgedrückt: „Dieses Protokoll findet nicht auf alle Fälle innerer Unruhen und Spannungen wie Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten und ähnliche Handlungen Anwendung, die nicht als bewaffnete Konflikte gelten.“

Sobald die Schwelle zum bewaffneten Konflikt überschritten ist und dieser sich zum Bürgerkrieg ausweitet, findet der Mindeststandard der Schutzvorschriften der Genfer Konventionen (Art. 3 der Vier Genfer Abkommen) und des ZP II (Art. 2) auch auf die Aufständischen Anwendung, ohne ihnen aber einen völkerrechtlichen Status zu verleihen. Dies würde erst in dem sehr seltenen Fall erfolgen, dass die angegriffene Regierung die Aufständischen als »Kriegführende« anerkennt.

Die territoriale Integrität und Souveränität eines Staates hat Vorrang, wie es in Art. 3 Abs. 1 ZP II heißt: „Dieses Protokoll darf nicht zur Beeinträchtigung der Souveränität eines Staates oder der Verantwortung der Regierung herangezogen werden, mit allen rechtmäßigen Mitteln die öffentliche Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen oder die nationale Einheit und territoriale Unversehrtheit des Staates zu verteidigen.“ Damit ist der Regierung kein Freibrief bei den Mitteln zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung gegeben. Vielmehr läuft ein Staat Gefahr, dass seine Souveränität und territoriale Unversehrtheit für den Fall eingeschränkt wird, dass er grob völkerrechtswidrige Mittel einsetzt. Der Irak musste 1991 zum Schutze der Bevölkerung eine solche Einschränkung durch den UN-Sicherheitsrat hinnehmen (Resolution 688).

Kombattantenstatus

In einem Staatenkrieg haben beide Seiten das Kampfführungsrecht. Die Tötung gegnerischer Kombattanten ist grundsätzlich erlaubt, unabhängig davon, ob der angegriffene Kombattant gerade einen Angriff unternimmt. Hinzu kommen einige Schutzrechte und –pflichten, die die Kriegführung humanisieren und insbesondere Zivilisten schützen sollen. Dieser Kombattantenstatus wird in einem Bürgerkrieg, d.h. einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt, den Aufständischen vorenthalten. Sie genießen lediglich einige Schutzrechte. Würden die nicht-staatlichen Kämpfer in einem Bürgerkrieg den Kombattantenstatus erhalten, könnte z.B. kein Strafverfahren wegen eines (Bürger-) Kriegsverbrechens gegen sie geführt werden, wenn sie ansonsten die Regeln des humanitären Völkerrechts eingehalten haben. Sie könnten auch nicht wegen ihres Kampfes selbst, wegen Aufstands oder Totschlags, nach dem Recht des Bürgerkriegsstaats bestraft werden.1 Doch Staaten zeigen insgesamt wenig Neigung, auf diese Asymmetrie des Völkerrechts zu ihren Gunsten zu verzichten. Nur in der Völkerrechtswissenschaft gibt es Stimmen, die dafür plädieren, das humanitäre Völkerrecht in dieser Frage zu symmetrieren und auch den Aufständischen einen Kombattantenstatus zu gewähren.2

Antikolonialer Krieg

Anderes galt nur für die nationalen Befreiungsbewegungen in der Phase der Dekolonisierung.3 Sie leiteten ihre partielle Völkerrechtssubjektivität aus dem Selbstbestimmungsrecht ihrer Völker her. Letzteres ist die völkerrechtliche Basis für den Kampf der Völker unter kolonialer, rassistischer oder Fremdherrschaft um Befreiung und Unabhängigkeit, der auch mit militärischen Mitteln geführt werden darf. So wurde einigen Befreiungsbewegungen, wie dem ANC (African National Congress) und der PLO (Palestine Liberation Movement) Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen eingeräumt. Den Kämpfern der Befreiungsbewegungen wird der Kombattantenstatus gemäß den Genfer Konventionen von 1949 zuerkannt, da Art. 1 Abs. 4 ZP I auch „bewaffnete Konflikte, in denen Völker gegen Kolonialherrschaft und fremde Besetzung sowie gegen rassistische Regimes in Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung kämpfen“, zu den internationalen Konflikten rechnet. Sie sind keine Bürgerkriege.

Aber auch nach der weitgehenden Beendigung der Dekolonisierung haben Völker im Rahmen ihres Selbstbestimmungsrechts eine begrenzte Völkerrechtssubjektivität. Diese eröffnet ihnen zwar nur noch in Ausnahmefällen einen Anspruch auf Unabhängigkeit und eigene staatliche Organisation, aber doch auf Anerkennung und Schutz ihrer Identität sowie Förderung ihrer kulturellen, politischen und ökonomischen Eigenständigkeit. Die Problematik und Weite des Selbstbestimmungsrechts wird insbesondere bei Völkern, wie den Kurden, Tibetern, Sahraoui und Eritreern, vor ihrer Staatsgründung, aber auch im europäischen Rahmen bei den Basken, Südtirolern oder Korsen deutlich.

Kurdischer Kampf

Der kurdische Kampf um Selbstbestimmung hat zwei Phasen unterschiedlicher Strategie und Kampfführung durchlebt, die auch völkerrechtlich unterschiedlich bewertet werden müssen. Der bewaffnete Kampf wurde von der PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) 1984 aufgenommen. Ziel war die Unabhängigkeit eines von der Türkei getrennten souveränen Staates Kurdistan. Spätestens seit 1996 änderte die PKK ihre Strategie, verzichtete auf Sezession, bot der türkischen Regierung einen Waffenstillstand und Verzicht auf die Fortführung des bewaffneten Kampfes an. Seitdem beschränkte sich ihre Forderung auf Selbstverwaltung und Autonomie innerhalb der türkischen Grenzen.

Antikoloniale Befreiung

Bis in die 1990er Jahre war die Unterdrückung der kurdischen Identität durch die türkischen Regierungen so offensichtlich, dass die PKK den Charakter einer antikolonialen Befreiungsbewegung hatte. Sie führte damals einen völkerrechtlich legitimen Kampf. Doch haben ihr weder die Vereinten Nationen noch die tonangebenden europäischen Staaten diesen völkerrechtlich privilegierten Status eingeräumt. Die Staaten folgten dabei ihrem NATO-Partner Türkei, der die PKK nicht als legitime Vertreterin des kurdischen Volkes anerkannte und ihren Kampf als Terrorismus einstufte. Sie griffen auch nicht ein, als die türkische Armee die in ZP II kodifizierten Vorschriften zum Schutz der Zivilbevölkerung und Gefangenen (Verbot der Folter, erniedrigender und entwürdigender Behandlung, keine Sondergerichte) nicht einhielten.

Autonomie

Spätestens seit 1996 hat sich die Situation mit dem Verzicht auf einen separaten kurdischen Staat grundlegend geändert. Was bis dahin als antikolonialer Aufstand der kurdischen Bevölkerung gegen die türkische Staatsmacht gesehen werden musste, hat sich in einen Bürgerkrieg gewandelt, bei dem es um die Gewährung eines Autonomiestatus innerhalb der bestehenden Grenzen der Türkei geht, den die türkische Regierung den Kurden jedoch ebenfalls verweigert. Nach wie vor werden mit dem Vorwurf des Separatismus Bürgerinnen und Bürger, die die politische Forderung nach Selbstverwaltung und Autonomie unterstützen, verfolgt, inhaftiert und mit Prozessen überzogen. Derzeit geht der Kampf in den kurdischen Orten allerdings ums nackte Überleben.

Der Autonomiestatus ist grundsätzlich politisch verhandelbar. Die türkische Regierung hat Verhandlungen jedoch immer wieder aufgekündigt. Zuletzt hat die Regierung im Juli 2015 einen Waffenstillstand nach einer längeren Periode der politischen Gespräche gebrochen und damit begonnen, Stellungen der PKK im Nordirak zu bombardieren. Die Armee trieb militärische Operationen in kurdischen Städten der Türkei voran, die durch Panzerbeschuss in Trümmerlandschaften verwandelt wurden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums mussten in den vergangenen Monaten über 355.000 Kurdinnen und Kurden ihre Wohnungen verlassen und fliehen. Mehrere Hundert tote Zivilisten werden beklagt. Staatschef Erdogan und Ministerpräsident Davutoglu sprechen ganz offen von „säubern“ und „auslöschen“. Da die PKK sich in die Kandil-Berge im Irak zurückgezogen und in die Kämpfe nicht eingegriffen hat, hat die Zivilbevölkerung eigene Zivile Verteidigungsverbände (YPS) gebildet, die sich der Armee entgegenstellen.

Schutz- und Verteidigungsrecht

Da in der aktuellen Situation nicht die PKK militärisch gegen die türkische Armee vorgeht, sondern die Armee gegen die kurdische Bevölkerung im Südosten der Türkei und gegen die PKK-Kämpfer im Irak, muss dem völkerrechtlich auch Rechnung getragen werden. Der Widerstand, auch der militärische, gegen das aggressive Vorgehen der türkischen Regierung, die selbst die medizinische Versorgung von Zivilisten in den von ihr unter Beschuss genommenen Städten verhindert und dabei schwere Kriegsverbrechen begeht, muss als gerechtfertigt gelten. Das ist der Grundgedanke des Verteidigungsrechts gemäß Art. 51 UN-Charta, auch wenn dieser nur für den klassischen Staatenkrieg formuliert ist.

Das humanitäre Völkerrecht verlangt von den Angegriffenen nicht, den Angriff wehrlos durch Flucht oder Unterwerfung zu ertragen, zumal wenn sie diesen Angriff nicht provoziert haben. Allerdings sind auch die kurdischen Kämpfer an die allgemeinen Regeln des humanitären Völkerrechts gebunden, die vor allem Angriffe auf Zivilisten und zivile Einrichtungen verbieten.

Die vollständige Fassung dieses gekürzten Artikels befindet sich unter norman-paech.de.

Anmerkungen

1) Vgl. detailliert zu diesen Fragen Clauß Kress: Der Bürgerkrieg und das Völkerrecht. Juristenzeitung 8/2014, S.365 ff.

2) So Antonio Cassese, in: Antonio Cassese (Hrsg.) (2012): Realizing Utopia – The Future of International Law. Oxford: Oxford University Press, S.519, S.523ff., wenn der Konflikt eine hohe Intensität angenommen hat und die Kämpfer sich im Kampf deutlich von der Zivilbevölkerung unterscheiden. Siehe dazu Emily Crawford (2010): The Treatment of Combatants and Insurgents under the Law of Armed Conflict. Oxford: Oxford University Press, S.168.

3) Vgl. Norman Paech und G. Stuby (2013): Völkerrecht und Machtpolitik in den Internationalen Beziehungen. Hamburg: VSA, S.337ff.

Prof. em. Dr. Norman Paech lehrte Öffentliches Recht an der Hamburger Hochschule für Wirtschaft und Politik (HWP). 2005-2009 war er Mitglied des Deutschen Bundestages und Außenpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE. Er ist Mitglied im Beirat von W&F.

Durch die Brille der Türkei

Das PKK-Verbot als Symptom einer fragwürdigen deutschen Kurdenpolitik

von Ulla Jelpke

Mindestens 800.000 kurdisch-stämmige Bürgerinnen und Bürger leben derzeit in der Bundesrepublik Deutschland. Doch diese neben den Türken zweitgrößte Migrantengruppe wird bislang nicht offiziell als solche anerkannt. Sofern Sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, werden Kurdisch-stämmige in den deutschen Statistiken nach ihren jeweiligen Herkunftsstaaten als Türken, Iraker, Syrer oder Iraner gezählt. Dies erscheint als Fortsetzung der oftmals gewaltsam durchgesetzten Assimilationspolitik, vor der viele der in Deutschland lebenden Kurden oder ihre Eltern einst aus ihren Herkunftsländern geflohen sind.

NATO-Aufstandsbekämpfung mit deutschem Staatsschutzrecht

Die Politik der Bundesregierung gegenüber den Kurden im eigenen Land wie im Nahen Osten wird traditionell durch das außenpolitische Verhältnis zur Türkei bestimmt und ist der strategischen Bedeutung dieses Landes als NATO-Partner und Energiedrehscheibe untergeordnet. Ein weiterer Faktor in der deutschen Kurdenpolitik ist seit rund zehn Jahren das wachsende Interesse an der Wirtschaft und den Energievorkommen in der Region Kurdistan-Irak (Südkurdistan). Hier sind die Kurden mit ihrem Präsidenten Massud Barsani Partner der deutschen Wirtschaft – und seit Herbst 2014 auch ein von der Bundeswehr ausgebildeter und ausgerüsteter Partner bei der Bekämpfung des »Islamischen Staats« (IS). Die konservativen irakisch-kurdischen Parteien, die in engen wirtschaftlichen Beziehungen mit der Türkei stehen, werden als Stabilitätsfaktor in der Region umworben, die linke Arbeiterpartei Kurdistans PKK hingegen bleibt in Deutschland verboten. Die Unterteilung in »gute« und »böse« Kurden durch die Bundesregierung erfolgt somit durch die Brille der politischen Interessen der Türkei.

Als die PKK im Sommer 1984 nach Jahrzehnten gewaltsamer Zwangsassimilationspolitik in der Türkei den bewaffneten Kampf für das Selbstbestimmungsrecht der kurdischen Bevölkerung aufnahm, sah die NATO ihre südöstliche Flanke an der Grenze zur Sowjetunion gefährdet. Das sodann begonnene Aufstandsbekämpfungsprogramm setzte einerseits darauf, die türkische Armee aufzurüsten, um die kurdische Rebellion militärisch zu bekämpfen – vor allem mit Waffen aus deutschen Beständen. Andererseits wurden Maßnahmen ergriffen, um die PKK in Europa zu kriminalisieren.

Deutschland kam hierbei eine Schlüsselstellung zu: Zum einen gab es hier damals bereits eine große, im Zuge der Arbeitsmigration entstandene, kurdische Diaspora; zum anderen beinhaltete das deutsche Staatsschutzrecht im Vergleich zu anderen europäischen Staaten besonders repressive Instrumentarien. 1989 wurden in Düsseldorf rund 20 kurdische Politiker wegen Terrorismusvorwürfen vor Gericht gestellt. Für den Mammutprozess war eigens eine ehemalige Polizeikaserne zum Gerichtssaal umgestaltet worden, wo die Angeklagten wie Zootiere hinter Panzerglas präsentiert wurden. Dieser erste Versuch, die gesamte PKK als Terrororganisation zu brandmarken, scheiterte allerdings, da die der Partei angelasteten Taten im Ausland und weder von noch gegen deutsche Staatsbürger begangen worden waren. Gegen die Mehrzahl der Angeklagten musste das Verfahren „wegen Geringfügigkeit“ eingestellt werden. Aufgrund der Aussagen eines Kronzeugen wurden im März 1994 zwei Angeklagte zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt, zwei weitere Verurteilte kamen sofort frei, da ihre Strafen durch die Untersuchungshaft abgegolten waren.

Doch längst bereiteten die deutsche und die türkische Regierung gemeinsam einen wesentlich weitreichenderen Schritt zur Kriminalisierung vor. Unmittelbarer Anlass waren der PKK angelastete Übergriffe von Kurden auf türkische Einrichtungen in Deutschland in Reaktion auf die Bombardierung der kurdischen Kleinstadt Lice durch die türkische Armee. Am 26. November 1993 verhängte der damalige Bundesinnenminister Manfred Kanther (CDU) ein Betätigungsverbot für die PKK, die Nationale Befreiungsfront Kurdistans (ERNK) sowie für Dutzende Kulturvereine, eine Nachrichtenagentur und einen Verlag.

„Außenpolitisch nicht mehr vertretbares Ausmaß“

Das PKK-Verbot zielte darauf, jegliche Unterstützung der im Zuge des Bürgerkrieges rapide gewachsenen kurdischen Diaspora in Deutschland für die PKK zu verhindern. In der Verbotsverfügung hieß es, die Arbeit der PKK verstoße gegen Strafgesetze, richte sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung, gefährde die innere Sicherheit, die öffentliche Ordnung und sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland. Dann wurden die „sonstigen Belange“ näher ausgeführt. „Die politische Agitation der PKK und ihr nahestehender Organisation[en] hat zwischenzeitlich ein außenpolitisch nicht mehr vertretbares Ausmaß erreicht“, hieß es. „Die deutsche Außenpolitik und die Außenpolitik der gesamten westlichen Welt tritt für [die] Integrität eines wichtigen NATO-, WEU- und Europapartners im Interesse des Friedens in der gesamten Region ein. Eine weitere Duldung der PKK-Aktivitäten in Deutschland würde diese deutsche Außenpolitik unglaubwürdig machen und das Vertrauen eines wichtigen Bündnispartners, auf das Wert gelegt wird, untergraben.“ Flankiert wurde das PKK-Verbot durch eine mediale Kampagne gegen »Terror-Kurden«.

Durch das PKK-Verbot gerieten Menschen kurdischer Abstammung in Deutschland unter Generalverdacht. Eine der größten migrantischen Communities in Deutschland wurde durch das Verbot ihrer wichtigsten Organisation mit einem faktischen Betätigungsverbot belegt. Eine Vielzahl von Demonstrationen und Festen, selbst Fußballspiele, wurden seitdem verboten; hunderte Kulturvereine und Privatwohnungen von der Polizei durchsucht. Am 1. Juli 1994 erschoss in Hannover ein Zivilpolizist den 16-jährigen Halim Dener beim Kleben von ERNK-Plakaten von hinten – der Todesschütze wurde später freigesprochen.

Auf das Verbot von Feierlichkeiten und Demonstrationen zum kurdischen Neujahrsfest Newroz reagierten die anreisenden Kurden mit Autobahnblockaden, es kam zu Straßenschlachten mit der Polizei. 1996 sprach sich PKK-Chef Abdullah Öcalan öffentlich für einen Gewaltverzicht in der Bundesrepublik aus. Dies führte zu einer gewissen Entspannung. Doch die Verfolgung von Anhängern der PKK ging weiter.

2005 verbot Bundesinnenminister Otto Schily die Tageszeitung »Özgür Politika«. 2007 erfolgte ein Verbot des von Millionen Kurden täglich gesehenen Satellitenfernsehsenders Roj TV. Im Oktober 2010 entschied der Bundesgerichtshof, die PKK künftig als ausländische terroristische Vereinigung nach Paragraph 129b StGB zu verfolgen; es folgte die hierfür notwendige Verfolgungsermächtigung durch die Bundesregierung. PKK-Kader, die in Deutschland Demonstrationen und Kulturveranstaltungen organisiert hatten, werden seitdem von den Gerichten für bewaffnete Aktionen der Guerilla in Kurdistan zur Verantwortung gezogen, an denen sie nicht beteiligt gewesen waren. Bislang vergeblich fordern die Verteidiger in diesen Prozessen die Anhörung von Sachverständigen, denen zufolge der Widerstand der PKK gegen anhaltendes Unrecht, Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und systematische Polizei- und Militärgewalt aufgrund der kolonialen Unterdrückung der Kurden nach dem Völkerrecht legitim und eben kein Terrorismus sei. Mittlerweile werden von deutschen Gerichten zumindest die systematischen Menschenrechtsverletzungen durch Armee und Polizei in der Türkei anerkannt. Für die mit den immer gleichen Textbausteinen arbeitenden Gerichte ist dieser Faktor aber unerheblich, da für eine Verurteilung allein der Beweis der Organisationsmitgliedschaft erbracht werden muss.

Hoffnungsträger in Nahost, Terroristen in Deutschland

Die PKK hat sich programmatisch seit Beginn der 1990er Jahre wesentlich gewandelt. Dies findet in Gerichtsverfahren ebenso wenig Berücksichtigung wie die deutlich angewachsene Bedeutung der PKK im Nahen Osten. Bereits im Frühjahr 1993 hatte sich die PKK von ihrem ursprünglichen Ziel, einem unabhängigen und sozialistischen kurdischen Staat, zugunsten einer föderativen Lösung in der Türkei verabschiedet. Heute kämpft sie für eine Demokratisierung der Türkei und der anderen Länder des Nahen Ostens, in denen Kurden leben, und erteilt nationalstaatlichen Lösungsmodellen und Veränderungen der Grenzen eine Absage. In zahlreichen Kommunen der Osttürkei sowie in dem selbstverwalteten Gebiet Rojava im Norden Syriens wird das vorgeschlagene laizistische und demokratische Modell, an dem Frauen und ethnisch-religiöse Minderheiten auf allen Ebenen gleichberechtigt teilhaben, bereits praktiziert.

In Rojava leisten die Volksverteidigungseinheiten YPG und ihre Frauenverteidigungseinheiten YPJ seit mehr als drei Jahren erfolgreichen Widerstand gegen al Kaida und den IS. YPG- und PKK-Kämpfer- und Kämpferinnen schufen im August 2014 nach dem Angriff des IS auf die nordirakische Region Shingal einen Fluchtkorridor für Zehntausende Jesiden. Inzwischen agieren PKK, YPG und Peschmerga an mehreren Fronten im Nordirak sowie in der nordsyrischen Stadt Kobane gemeinsam gegen den IS.

Das PKK-Verbot und die Nennung der PKK auf der EU-Terrorliste, die von einem geheim tagenden Gremium beim Rat der Europäischen Union nach dem Einstimmigkeitsprinzip erstellt wird und jegliches Zurverfügungstellen von Geldern oder Werten an eine der gelisteten Personen oder Organisationen sanktioniert, verhindern eine legale Unterstützung dieser Gruppen im Kampf gegen den IS. Während die USA über Kobane Munition für PKK-nahe Milizen abwarfen, die liberalen Zeitungen taz und Tagesspiegel für eine Aufhebung des PKK-Verbots plädierten und selbst der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder (CDU) laut über Waffenlieferungen an die PKK zur Bekämpfung des IS nachdachte, kam es in Deutschland weiterhin zur Festnahme von kurdischen Demonstranten.

Das Bundesinnenministerium erklärte im Herbst 2014 – während der Schlacht um Kobane –, das Gefährdungspotential von Kurden, die zum Kampf gegen den IS in den Nahen Osten ziehen, sei „qualitativ nicht anders zu bewerten“ als „das der dschihadistischen Syrien-Kämpfer“. Bei den YPG handele es sich um den militärischen Arm der Partei der Demokratischen Union PYD, und diese gelte als „syrischer Zweig der PKK“, die wiederum eine ausländische terroristische Vereinigung sei, lautet die bis heute aufrecht erhaltene Argumentationskette der Bundesregierung, die wiederum der türkischen Sichtweise entspricht.