Das hehre Ideal des Erkennens und die harte politische Leidenschaft

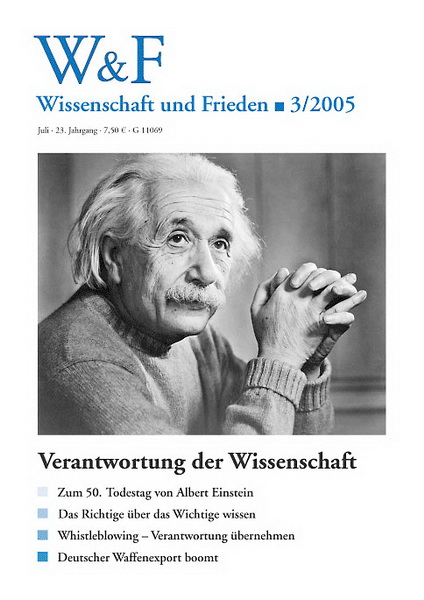

Zum 50. Todestag von Albert Einstein

von Fritz Stern

Als Historiker über einen Wissenschaftler wie Albert Einstein zu sprechen, ist immer auch eine etwas unheimliche Herausforderung. Gehört er nicht in diesem Gedenkjahr zuvörderst den Dienern im Tempel der Wissenschaft, um ein Wort Einsteins bei Max Plancks 60. Geburtstag aufzugreifen? Und doch darf man Einsteins Wirken im öffentlichen Leben, seine Empfindungen und Äußerungen als entfremdeter Deutscher und ungewisser Weltbürger als ein Lehrstück der Geschichte betrachten. Nur weiß ich leider und aus sicherster Quelle, wie Einstein selber über Wissenschaft und Geschichts-Studium dachte. Als achtzehnjähriger Student hatte ich das Glück, ihn zu treffen. Auf seine Frage, was ich denn studierte, gestand ich Unentschlossenheit, ob ich mit dem medizinischen Studium – das eine Art familiäre Erbschaft war – fortfahren oder meiner Leidenschaft folgen und zu Geschichte und Literatur umsiedeln sollte. Einsteins spontane Antwort: Das ist doch einfach, Medizin ist Wissenschaft, Geschichte ist es nicht – also Medizin.

Mitgestalter und Opfer

Ich bin seinem Rat nicht gefolgt, und so spreche ich heute als Historiker über Albert Einstein. Einstein hat Glanz und Elend deutscher Geschichte erlebt und erlitten. Zur Zeit Einsteins war Deutschland die Verheißung, später die Heimsuchung der Welt – das Land, das entscheidenden Einfluss auf die Weltpolitik hatte, und in dem für einen Augenblick, der ein Leben lang zu währen schien, das moralische Drama unserer Zeit stattfand. Albert Einstein war Mitgestalter und später Opfer dieses Dramas. Er war ein Mann voller Widersprüche in einem Land von Widersprüchen.

Als Fünfzehnjähriger entkam er der Wehrpflicht durch den Weggang aus Deutschland. Es ist ja auch schwer, sich Einstein im Feldgrau vorzustellen. In der Schweiz genoss er die liberale Atmosphäre und konnte die Sprache, die er sein ganzes Leben lang pflegte und wie wenige beherrschte, beibehalten. Er empfand eine Abneigung gegen das kaiserliche Deutschland mit seinem Prunk und seiner verunsicherten Arroganz. Die viel gepriesene Schneidigkeit lag ihm nicht. Zeit seines Lebens hatte er das größte Misstrauen gegen die Macht. Er passte nicht in die Welt von Kaiser Wilhelm, dieser Unglücksfigur deutscher Geschichte mit seinem Anspruch auf Gottesgnadentum. Als junger Mann war Einstein bereits überzeugt, dass „Autoritätsdusel der größte Feind der Wahrheit“ sei.

1913 lockten Max Planck und Walter Nernst Einstein mit einem einmaligen Angebot in das wilhelminische Berlin. In jenen Vorkriegsjahren war Berlin das Mekka der Wissenschaft in dem aufsteigenden Land Europas. Diese Zeit erscheint mir als die zweite deutsche Geniezeit – nach dem Aufblühen deutscher Kultur am Ende des 18. Jahrhunderts. Einstein sollte bezahltes Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften ohne Berufsverpflichtungen werden.

Und doch kam er im April 1914 mit einigem »Unbehagen« nach Berlin. Vielleicht kann man das damit erklären, dass manches bei Einstein an einen seiner Lieblingsdichter erinnert: Heinrich Heine. Ein deutscher Jude wie er, der sein Leben im Exil verbringen musste, wie Einstein später auch. Vor kurzem stieß ich auf eine Stelle bei Heine, die er 1854 kurz vor seinem Tode verfasste. Ich weiß nicht, ob Einstein sie kannte, glaube aber, er hätte sie als erquickende Bosheit empfunden: „Charakteristisch ist es, dass unsern deutschen Schelmen immer eine gewisse Sentimentalität anklebt. Sie sind keine kalten Verstandesspitzbuben, sondern Schufte von Gefühl. Sie haben Gemüth, sie nehmen den wärmsten Antheil am Schicksal derer, die sie bestohlen … Sogar unsere vornehmen Industrieritter sind nicht bloße Egoisten, die nur für sich stehlen, sondern sie wollen den schnöden Mammon erwerben, um Gutes zu thun. In den Freistunden, wo sie nicht von ihren Berufsgeschäften … in Anspruch genommen werden, beschützen sie Pianisten und Journalisten, und unter der buntgestickten, in allen Farben der Iris schillernden Weste trägt mancher auch ein Herz, und in dem Herzen den nagenden Bandwurm des Weltschmerzes.“

So brillant hart konnte auch Einstein sich ausdrücken. Kein Wunder, dass viele Deutsche beide Männer als großes Ärgernis empfanden. Einstein konnte ähnlich bitter über die Deutschen lästern: „Wenn diese Leute mit Franzosen und Engländern zusammen sind, welcher Unterschied! Wie roh und primitiv sind sie. Eitelkeit ohne echtes Selbstgefühl, Civilisation: schön geputzte Zähne, elegante Kravatte, geschniegelter Schnauz, tadelloser Anzug, aber keine persönliche Kultur.“ Einstein kam nach Berlin als Europäer. Er hatte kurz in Italien gelebt, sich in der Schweiz am wohlsten gefühlt, hatte in Prag gelehrt und Paris besucht, und seinen ersten wissenschaftlichen Auftritt erlebte er in Brüssel 1911. Er stolperte ins Weltbürgertum, ehe er es als politische Notwendigkeit erkannte. Vor dem ersten Weltkrieg spürte er wohl nur eine Bindung – zu den Juden, zu seinen »Stammesgenossen«, wie er sie bezeichnete. In Russland etwa wurden damals Juden verfolgt, und in Deutschland hatten es junge Juden aus Osteuropa niederträchtig schwer; Einstein hatte stets eine besondere Neigung zu sofortiger Sympathie für die ungerecht Zurückgesetzten.

Plötzlich ein globaler Held

Bei aller Kritik blieb Einstein sein Leben lang mit Deutschland tief verbunden – im Guten wie im Bösen. Allein die Sprache, die er mit konziser, eleganter Klarheit beherrschte, markierte tägliche Erinnerung. Das Böse, das er in Deutschland beobachtete und erfuhr, ließ ihn das Gute nie vergessen; noch im Exil, trotz allem Hass auf Hitlers Deutschland, erinnerte er sich an den einzigartigen Gewinn, den ihm die Berliner Zeit brachte, sprach in Amerika von „dem kleinen Kreis von Menschen, der früher harmonisch verbunden war … und in dieser menschlichen Sauberkeit kaum mehr von mir angetroffen worden ist.“

Kaum angekommen in Berlin, tief versunken in Arbeit und Familienjammer, der Politik eher fremd, erlebte Einstein den Ausbruch des Weltkriegs: für ihn eine unbegreifliche Tragödie. Er musste die deutsche Begeisterung vom August 1914 miterleben, zusehen, wie Freunde und Spitzen deutscher Wissenschaft sich zu dem Aufruf »An die Kulturwelt« bekannten, diesem Loblied auf deutsche Unschuld und auf die deutsche Synthese von Kultur und Macht. Dieses Aufbrausen nationaler Gefühle war für Einstein unfassbar: Krieg als Ende eines faulen Friedens, als gesegnete Opferbereitschaft für Gott und Volk, Sterben als Erlösung und Erhöhung.

Bereits 1914 stieß er zu einer kleinen Gruppe von Kriegsgegnern, die den »Bund Neues Vaterland« gründeten, in Hoffnung auf baldigen Frieden. Der Bund wurde zwei Jahre später verboten, 1922 wurde er neu gegründet als deutsche Liga für Menschenrechte. Einige der Begeisterten von 1914 erschraken über die Kriegsführung und wurden zu einer wichtigen Gruppe von Moderaten, die den Mut zur Selbstüberwindung hatten und für einen Vernunftfrieden plädierten. Max Planck gehörte zu diesen Menschen, wie auch Ernst Troeltsch, der noch während des Krieges Kontakt mit Einstein aufgenommen hat.

Einstein war voller Hoffnung, als das Kaiserreich zusammenbrach, und Deutschland, so glaubte er, von Machtreligion und Kadavergehorsam befreit war. Es war eine allzu kurze Zeit der Freude, bis er im eigenen Leben spürte, wie sehr das alte Deutschland sich an der neuen Republik rächen wollte. 1919 bestätigte eine englische Expedition bei Messungen während einer Sonnenfinsternis Einsteins Relativitätstheorie. Er empfand dies als eine »Gnade des Schicksals«. Aber die Folgen waren unvorhersehbar und nicht nur gnadenvoll. Er wurde unmittelbar und weltweit mit Ruhm umgeben, wurde zum globalen Held der Wissenschaft erkoren. Es war wohl kein Zufall, dass Einstein, ein Unbekannter von unbestimmter Nationalität, Zivilist und Kriegsgegner, gerade in diesem Moment zu einer Leitfigur der Menschheit erhoben wurde. Nach dem Weltkrieg waren die alten Helden, die Würdenträger in Staat und Kirche verbraucht und verunsichert. Er kam zur richtigen Zeit.

Mit dem Ruhm kamen Versuchung und Verantwortung. Er wurde Zielscheibe von entrüsteten Kollegen, von Physikern, von Angriffen mit klarem antisemitischen Unterton. Und er ließ sich vom Pöbel zur Polemik verführen. Aber Einstein empfand Ruhm als Verpflichtung, als Möglichkeit, Menschen für seine philosophisch-politische Hoffnung auf soziale Gerechtigkeit, Frieden und Anstand zu gewinnen. Das erschien vielen als Ärgernis – auch viele seiner Freunde wünschten sich mehr Zurückhaltung. Der Krieg machte ihn zum Beschwörer des Friedens, schließlich zum militanten Pazifisten, wie er selbst sagte. Die Wissenschaft blieb Zentrum des Lebens, aber er wollte sich in den Dienst politisch-sittlicher Anliegen stellen. Sein Bekenntnis zum Weltbürgertum war eigene Erfahrung, zum Prinzip erhoben.

Einsteins viele Auslandsreisen dienten der Völkerversöhnung und wurden vom Auswärtigen Amt begrüßt. Er wurde der angesehenste Repräsentant deutscher Wissenschaft. Bemerkenswert ist, wie er in dieser Rolle auf allen Feldern vom Verlangen nach Wahrheit geleitet war; er war immer bereit zum Umdenken und zur Kritik gerade an Richtungen, die ihm am nächsten standen. Sein Einsatz für das Gedeihen einer jüdischen Heimat in Palästina etwa war eindeutig; er bemühte sich ganz besonders um die Errichtung der Hebräischen Universität in Jerusalem 1923, dessen oft unbequemer Schutzengel er blieb. Zugleich war aber seine Kritik in Briefen und gelegentlich in der Öffentlichkeit verblüffend hart.

1919 schrieb er an Paul Ehrenfest: „Am meisten freut mich die Realisierung des jüdischen Staates in Palästina. Es kommt mir vor, dass unsere Stammesgenossen doch sympathischer sind (zum mindestens weniger brutal) als diese scheußlichen Europäer.“ Sein Besuch in Jerusalem hat ihn tief bewegt. Aber schon in den späteren zwanziger Jahren warnte er Chaim Weizmann, seinen Freund, den Chemiker und Hauptvertreter des Zionismus, vor den Gefahren eines jüdischen Nationalismus; ohne Rücksichtnahme auf die Lebensinteressen der Araber, war er überzeugt, würde die zionistische Sache zerbrechen. Er fürchtete den „blödsinnigen Nationalismus und Rassenfimmel“, den man den anderen nachmacht „nach einer beispiellosen Schule des Leidens“. Der deutsche Mord an den Juden war für ihn der unfassbare Schluss dieser Schule des Leidens. Aber trotz aller Bedenken und kontinuierlicher Kritik hat er sich stets für den Staat Israel eingesetzt. Und nach Weizmanns Tod 1952 wurde er gebeten, das Amt des Präsidenten anzunehmen. Er blieb in Princeton, einsam und besorgt.

Die Nationalsozialisten hassten Einstein. Er war der Feind schlechthin: Jude, Pazifist, linker Streiter für Vernunft und Versöhnung. 1933 wurde er ausgebürgert, enteignet, seine Bücher wurden verbrannt. Schon Anfang der Zwanziger erkannte Einstein im Nationalsozialismus Hass und Gewalt, den Willen zu Krieg und Zerstörung. Er blieb sich treu und versuchte bereits im Frühling 1933, die Welt von den Gefahren Hitlers zu überzeugen. Dem opferte er sogar seinen Pazifismus und verlangte die Aufrüstung gegen Hitler. Gleichzeitig sah er mit Schrecken, wie die deutsche Geisteselite sich um Hitler scharte, ihn als Retter verherrlichte und das Ausstoßen jüdischer Kollegen befürwortete oder hinnahm. Wenige versuchten, die Ehre der Universitäten zu retten, zu einer Zeit, wo Protest gegen das Regime vielleicht noch hätte Wirkung haben können. Der Protest kam nicht, und das Schweigen ermutigte die Nazis zu immer größerer Radikalität.

Nicht versöhnt

Verletzend schrieb Einstein seinem Freund Fritz Haber, der als ehemaliger Frontsoldat im Amt hätte bleiben können und freiwillig und verzweifelt aus ihm ausschied, um nicht seine jüdischen Kollegen entlassen zu müssen: „Ich freue mich sehr, … dass Ihre frühere Liebe zur blonden Bestie ein bisschen abgekühlt ist … Hoffentlich gehen Sie nicht nach Deutschland zurück. Es ist doch kein Geschäft, für eine Intelligenzschicht zu arbeiten, die aus Männern besteht, die vor gemeinen Verbrechern auf dem Bauche liegen und sogar bis zu einem gewissen Grade mit diesen Verbrechern sympathisieren. Mich haben sie nicht enttäuschen können, denn ich hatte für sie niemals Achtung und Sympathie …“

Einstein konnte Deutschland nicht vergeben, diesem Land von »Massenmördern«. Er hat nur den Anfang der Bundesrepublik erlebt; er hat sämtliche ihm angebotenen Ehrungen abgelehnt, bis auf die Benennung eines Gymnasiums in Berlin nach seinem Namen. Es wäre vermessen zu spekulieren, ob er später zum Umdenken bereit gewesen wäre. Man darf aber vermuten, glaube ich, dass er den Mut zur Selbst-Befreiung in der DDR im Herbst 1989 begrüßt hätte: Leipzig am 9. Oktober, das hätte ihn beeindruckt.

Er starb am 18. April vor 50 Jahren in Princeton – mehr in Sorge als Hoffnung. Auch die Vereinigten Staaten sah er am Ende mit großem Misstrauen. Nach Hiroshima war er ein eindringlicher Mahner, dass Wissenschaftler ihre eigene große Verantwortung tragen müssten. Machtbesessenheit war ihm verhasst, sein Verlangen nach einer Weltregierung stieß auf taube Ohren, sein Wirken für eine vernünftige Nuklear-Politik hatte kaum Erfolg. McCarthys Amerika sah er mit deutschen Augen und unterschätzte die Gegenwehr im Lande.

Aber trotz aller Enttäuschungen hat Einstein sich menschlicher Größe nie verschlossen. In seinem Beitrag zur Gedenkfeier für Max Planck im Jahr 1947 heißt es: „Wem es vergönnt war, der Menschheit einen großen schöpferischen Gedanken zu schenken, der hat es nicht nötig, von der Nachwelt gepriesen zu werden. Denn ihm ward Höheres zuteil durch eine eigene That. Und doch ist es gut, ja sogar nötig, dass sich hier an diesem Tage Abgesandte der nach Wahrheit und Erkenntnis strebenden Forscher aus allen Teilen der Erde vereinigen. Sie legen Zeugnis dafür ab, dass auch in diesen Zeiten, in denen politische Leidenschaft und rohe Gewalt so große Sorgen und Leiden über die Menschen verhängen, das Ideal des Erkennens unvermindert hoch gehalten wird. Dies Ideal, das von jeher die Forschenden aller Nationen und Zeiten eng verbunden hat, war in Max Planck in seltener Vollkommenheit verkörpert.“ Es ist der Geist dieses Nachrufs, den wir im Gedenken an Albert Einstein zu bewahren haben.

Prof. em. Dr. h.c. mult. Fritz Stern, Historiker, Columbia University New York. Der Text ist eine gekürzte Fassung des Vortrags, den er am 6. März 2005 vor der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Berlin gehalten hat.