Das Richtige über das Wichtige wissen

Sustainability Science als Herausforderung des Wissenschaftssystems

von Joachim H. Spangenberg

Will man den Stellenwert von Nachhaltigkeit für die Forschung verstehen, so muss man sich zunächst auf eine geeignete Definition dieses Begriffs verständigen. Dieser Beitrag beschreibt Nachhaltigkeit als ein politisches Konzept zum Umgang mit absoluten Knappheiten und begründet dies historisch. Aus der Definition ergibt sich die Anforderung an Nachhaltigkeitsforschung, disziplinär substanziell, aber gleichzeitig inter- und transdisziplinär organisiert und auf Problemlösungen ausgerichtet zu sein. Das erfordert eine Umorganisation jeder einzelnen Disziplin und des Wissenschafts- und Wissenschaftsförderungssystems insgesamt.

In der öffentlichen Diskussion wird Nachhaltigkeit entweder als ein beliebig zu verwendender Begriff und damit als unwesentlich, als »Schönwetterpolitik« für Zeiten ohne Krisen von Wirtschaft und Arbeitsmarkt, oder als Umweltpolitik für das 21. Jahrhundert verstanden. Das alles ist Nachhaltigkeit jedoch nicht, zumindest nicht in ihrem Ursprung und nach ihrem internationalen Verständnis. Dieses fokussiert auf Gerechtigkeit: globale Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit, Generationengerechtigkeit, etc. Der Begriff enthält damit zwei zentrale Elemente: Zum einen die Entgrenzung der Perspektive in Raum und Zeit, und zum anderen die Forderung nach Integration aller Politiken und Akteure.

Nachhaltigkeit – ein umstrittener Begriff

Aus diesem In-die-Pflicht-Nehmen der Akteure ergibt sich deren Interesse, Ziele und Bedingungen dieses Engagements soweit wie möglich im Eigeninteresse selbst zu bestimmen. Insofern ist der Streit um die Interpretationshoheit, der die Motivation vieler neuer Definitionen und Interpretationen ist, eher ein Zeichen für die Bedeutung des Terminus. Nachhaltigkeit ist ein »umstrittener Begriff«, und die, die diesen Streit führen, investieren aus gutem Grund Zeit, Geld und Energie, wahlweise um das Potenzial des Begriffs zu nutzen oder zu entschärfen. (Brand 2002) Nachhaltigkeit ist seit 1992, der UNCED Konferenz in Rio, ein neues Politikparadigma, und wer dessen Definition bestimmt, nimmt damit Einfluss auf die langfristige Ausrichtung von Politiken auf nationaler und internationaler Ebene.

Umweltpolitik für das 21. Jahrhundert ist Teil von Nachhaltigkeit, aber eine Wirtschafts- und Sozialpolitik, Außen- und Friedenspolitik, Geschlechtergerechtigkeit und globaler Ausgleich gehören ebenso dazu. Dem Nachhaltigkeitsimperativ folgend kann keiner dieser Bereiche unverändert bleiben, denn die Forderungen nach Entgrenzung und nach Integration sind bisher in keinem Politikfeld verwirklicht, und die Forschungspolitik macht hier keine Ausnahme.Die Geschichte des Begriffs zeigt, dass langfristiges und vorsorgendes Wirtschaften keineswegs einen Luxus für bessere Zeiten darstellt, sondern im Gegenteil als realpolitische Reaktion auf aktuelle Krisen entwickelt wurde. Der Begriff »nachhaltende Nutzung«, später als »sustainable yield« Grundlage der angelsächsischen Nachhaltigkeitsdiskurse, wurde 1713 von Carlowitz im sächsisch-polnischen Königreich Augusts des Starken geprägt. Dieser forderte Investitionen in den Ressourcenerhalt, Verbot von Übernutzungen aus kurzfristigem Profitinteresse, Verbesserungen der Effizienz der Ressourcennutzung und die Suche nach Substituten, verbunden mit sozial-ethischen, inter- und intragenerationalen Zielen. (Carlowitz 1713) Hintergrund dieser Neuorientierung der Ressourcennutzung war eine nach damaligen Maßstäben absolute Knappheit: Holz als Baumaterial wie als Brennstoff war die unersetzliche Grundlage von Silberbergbau und -verhüttung in Sachsen, und diese wiederum die unverzichtbare Stütze der königlichen Einkünfte. (Grober 2002) Holzknappheit bedeutete Prestige- und Machtverlust für den König, und ebenso Krise und Verarmung für die aufblühende Privatwirtschaft. Bei seinen konzeptionellen Arbeiten griff von Carlowitz u.a. auf französische und englische Erfahrungen zurück, die ebenfalls auf dem Management von Knappheiten beruhten. In Frankreich hatte Colbert zur Füllung der chronisch leeren Kassen von Luis XIV die (Über-)Nutzung des Waldes als freies Gut weitgehend beendet und exklusive Nutzungsrechte für den Herrscher durchgesetzt, um eine langfristige, von schwankenden und politisch umstrittenen Steuerzahlungen unabhängige Einnahmequelle zur Stützung der absoluten Monarchie zu schaffen. In England war die nationale Kampagne zum Pflanzen und Pflegen von Baumbeständen durch die Niederlage der Briten gegen die Niederländer in der Schlacht auf der Themse ausgelöst worden, bei der die Briten fast die Hälfte ihrer Flotte verloren. Holz war unersetzlich, wollte England seine Sicherheit gewährleisten („rebuild the wooden walls of our country“) und seine imperialen Ziele weiter verfolgen. An der Wiege des Konzepts standen also, jeweils notgedrungen, der sächsische Frühkapitalismus, der französische Absolutismus und der englische Imperialismus – wahrlich nicht die Paten für ein »Schönwetterkonzept«.

Ein Paradigmenstreit

Während für die heute dominierende Wirtschaftstheorie jedes Gut knapp, aber keines unersetzlich ist, war und ist Nachhaltigkeit ein Konzept zum Umgang mit absoluten Knappheiten, mit aus Kosten- oder Verfügbarkeitsgründen begrenzten Substitutionspotenzialen. Kein Wunder also, dass 15 Jahre nach der Diskussion um die »Limits to Growth« der Brundtlandbericht »Our Common Future« Nachhaltigkeit zum neuen Krisenlösungskonzept erhob. Gerade deshalb ist auch der Konflikt um die »richtige« Definition von Nachhaltigkeit nicht nur von akademischem Interesse, sondern Teil eines Paradigmenstreits, eines Wettstreits um die Deutungshoheit und damit um die gesellschaftliche Hegemonie einer bestimmten politischen Strömung; es handelt sich in der Tat um eine zentrale politisch-gesellschaftliche Auseinandersetzung (diese Konstellation von Nachhaltigkeit versus Ökonomik ist in den letzten vier Jahrhunderten mehrfach aufgetreten).

Das von der Mikroebene ausgehende ökonomistische Paradigma, insbesondere in seiner neoliberalen Zuspitzung, postuliert Wohlfahrt als Wohlstand, der als Aggregat mit dem bei unregulierten Märkten zwangsläufigen Wachstum stetig steige (Verteilungsfragen sind in diesem Sinne keine ökonomischen Fragen). Der Markt gilt hier als omnipotenter Regulationsmechanismus, der autochthon Ziele setzt, Wege erkundet und umsetzt, und so ein Maximum an Wohlfahrt gewährleistet. Positive und negative Ergebnisse aller Art sind immer gegeneinander aufrechenbar; starke Kommensurabilität ist konstitutiv für das dem Neoliberalismus zugrunde liegende utilitaristische Modell.

Nachhaltigkeit dagegen ist eine normativ gesetzte Utopie im ursprünglichen Sinne des Wortes. Sie beschreibt einen für optimal erachteten Zustand von Staat und Gesellschaft (nach Morus’ »Utopia – de optimo rei publicae statu«, Morus 1517) und analysiert und argumentiert aus der Makroperspektive. Sie betont die Endlichkeit sozialer und natürlicher Ressourcen sowie die Notwendigkeit ihrer Reproduktion, zielt auf Lebensqualität (unter Einbeziehung der unbezahlten Arbeit und der Genderperspektive). Die Wirtschaftsentwicklung kann nur dann nachhaltig sein, wenn das Wirtschaftswachstum sozialen und ökologischen Kriterien gerecht wird (damit ist es langfristig wahrscheinlich begrenzt), denn Effizienz allein, auch Ressourceneffizienz, ist für eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft allein nicht ausreichend. (Spangenberg et al. 2002) Substitution ist nur begrenzt möglich: Für Klima und Biodiversität, für Gesundheit und Wasser gibt es keinen funktional äquivalenten Ersatz, und die gängige Wirtschaftstheorie versagt. Nachhaltigkeitspolitik schließt aus den Grenzen wirtschaftlichen Wachstums auf die Notwendigkeit der Umverteilung. Dem Dogmengebäude der neoklassischen Ökonomik (die sich selbst kontrafaktisch als positive Wissenschaft versteht) werden ethisch begründete Normen einer globalen und intertemporalen Verantwortung entgegengesetzt und personell wie thematisch integrative, gezielte Problemlösungen eingefordert.

Die beiden Paradigmen mögen sich vordergründig überlappen, im Kern sind sie inkompatibel und zum Teil aufgrund der ihnen teils zugrunde liegenden, teils von ihnen hervorgerufenen unterschiedlichen Realitätswahrnehmungen (»preanalytic vison« bei Daly 1991) sogar kommunikationsunfähig. Diese unterschiedlichen Realitätswahrnehmungen ziehen sich durch alle gesellschaftlichen Akteursgruppen, wenn gleich in unterschiedlichem Ausmaß, und sind auch ein (weitgehend unreflektierter) Bestandteil des status quo des Wissenschaftssystems.

Nachhaltigkeitswissenschaft – Nachhaltige Wissenschaft?

Nach dem zuvor gesagten ist offensichtlich, dass sich Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung vom tradierten Wissenschaftsverständnis unterscheiden muss. Nachhaltigkeitsforschung ist Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung, denn mehr denn je prägen heute Wissenschaft und ihre Artefakte sowohl die Erscheinungsformen unserer physischen und sozialen Umwelt als auch ihre individuelle und gesellschaftliche Wahrnehmung (z.B. Weltbilder, Menschenbild oder Raumvorstellungen). Damit beeinflusst Wissenschaft die Entstehung ökonomischer, institutioneller, ökologischer und sozialer Probleme ebenso wie die Auswahl derjenigen, die wahrgenommen und damit überhaupt erst einer Bearbeitung zugänglich werden. Insofern ist Nachhaltigkeitsforschung Dienstleisterin der Gesellschaft, die Suchprozesse unterstützt und die Folgen in der Diskussion befindlicher Entscheidungen klären hilft (so z.B. das Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC] in der Klimapolitik), zugleich warnt sie als unabhängige Mahnerin vor bisher unterbewerteten Risiken (wie die World Meteorological Organisation [WMO] zum Thema Klimawandel). Eine Wissenschaft, die zum Teil wissenschaftsinduzierte Probleme detektieren und zu ihrer Vermeidung beitragen soll, ist dann auch reflexive Forschung, Wissenschaftsfolgenwissenschaft.

Dieser Bezug der Nachhaltigkeitsforschung auf Problemvermeidung und -lösung schließt zwar die Generierung verwertbarer natur- und ingenieurwissenschaftliche Ergebnisse ein, geht aber weit über sie hinaus und konstituiert einen breiteren, nicht szientizistisch oder ökonomistisch verengten Handlungsbezug. Eine nachhaltigkeitsorientierte Wissenschaftspolitik ist insofern mehr als reine Fachpolitik, sie ist letztlich und in einem umfassenderen Sinne als jemals zuvor Gesellschaftspolitik. Zeichnen sich demokratische Gesellschaften dadurch aus, dass sie über ihre Zukunft selbst bestimmen, sich also zum Beispiel für nachhaltige Entwicklung als Leitziel entscheiden können, so müssen sie auch in der Lage sein, über Ziele und Themen von Wissenschaft und Technikentwicklung mitzubestimmen und dann nachhaltige Entwicklung als gesellschaftliche Zielvorgabe oben auf der wissenschaftlichen Prioritätenliste zu verankern. Es reicht nicht, die Anwendungen der Wissenschaft kontrollieren zu wollen; ihre Paradigmen und Fragestellungen sind es, die das Weltbild der modernen Gesellschaften prägen. (Hohlfeld 1988)

Forschung für Nachhaltigkeit muss deshalb problem- und lösungsbezogen sein, ihre Ergebnisse müssen anwendbar und effektiv sein. Die faktische Nutzung der Forschungsergebnisse beruht aber auf der gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Situation – ein Grund, Repräsentanten gesellschaftlicher Gruppen auch als Multiplikatoren in die wissenschaftliche Arbeit einzubeziehen. Aus diesen Zielstellungen lassen sich Kriterien ableiten, denen eine »science for sustainability«“ gerecht werden muss. (nach Hennen, Krings 1998, S. 12ff) Nachhaltigkeitswissenschaft ist demnach

- Normgebunden und verantwortlich

- Orientiert an Problem und gesellschaftlichen Bedürfnisfeldern

- Akteursoffen in Problemdefinition, Strategieentwicklung und Umsetzung

- Kontextual, langfrist- und folgenorientiert

Normative Bindung

Nachhaltigkeit als normatives Konzept mit nicht wissenschaftlich, sondern gesellschaftlich-politisch definierten und infolge der unterschiedlichen Wertesysteme in der Gesellschaft richtungssicheren, aber nicht eindeutig bestimmbaren Zielen bietet einen Orientierungsrahmen für wissenschaftliche Arbeiten. Deren Ergebnisse beeinflussen natürlich – geeignet kommuniziert – wiederum den gesellschaftlichen Diskurs und bieten staatlichen wie zivilgesellschaftlichen EntscheidungsträgerInnen eine wertvolle Informationsgrundlage, da die wahrscheinlichen Folgen besser als zuvor in die Entscheidungsfindung einbezogen werden können (Beispiel: ökologische, soziale und ökonomische Folgen des Klimawandels).

Wissenschaft wirkt so durch ihre Ziele, die Kommunikation der Ergebnisse und deren Umsetzung auf soziale Verhältnisse ein, sie ist als Alimentationsempfänger rechenschaftspflichtig und bedarf als zivilgesellschaftlicher Akteur der Sozialbindung. Nachhaltigkeitsforschung hat Werte, und als ein legitimer gesellschaftlicher Akteur fordert, verteidigt, verändert sie Werte und ist damit selbst bewertbar. Forschung wirkt durch ihre Ergebnisse und deren Anwendung auf soziale Verhältnisse ein, wenn sie sich nicht auf das romantizistische »die Gedanken sind frei« beschränkt (Insofern ist der Elfenbeinturm ein Hort der Sozialverträglichkeit). Dabei darf sie jedoch nicht der Versuchung erliegen, disziplinäre Einsichten als wissenschaftliche Wahrheiten verkünden und den Wertekonsens einer Disziplin als allgemeinverbindlich erklären zu wollen, sondern sie muss im gesellschaftlichen Diskurs um Akzeptanz werben (eine Aufgabe, deren Lösung nicht Teil der erworbenen akademischen Qualifikation ist). Erst die politisch-gesellschaftliche Legitimation konstituiert eine Situation gesellschaftlicher Handlungsbereitschaft, nicht das mit wissenschaftlicher Autorität vorgetragene Argument. Dieses bietet zwar Warnungen vor Risiken in »Wenn-dann« Form, aber die Auswahl an zu treffenden Maßnahmen erfolgt immer nach Maßgabe des als hinnehmbar Angesehenen wie der Bereitschaft, die Lasten der Vermeidung zu tragen – beides höchst subjektive Entscheidungen, für die auch WissenschaftlerInnen keine über die der besorgten StaatsbürgerInnen hinausreichende Autorität reklamieren können.

Orientierung an Problem und gesellschaftlichen Bedürfnisfeldern

Wir befinden uns in mehrfacher (sozial, ökologisch, institutionell, ökonomisch) Hinsicht in der Situation absoluter Knappheit mit begrenzten Ausweichmöglichkeiten, auf die der politische »mainstream« mit marktradikalen und imperialen Expansionsstrategien reagiert. (Bimboes, Spangenberg 2004) Nachhaltigkeitspolitik sucht dagegen eine andere, nicht-expansive Modernisierung von Staat und Gesellschaft zu erreichen, die die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, den Erhalt der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und die gerechte Verteilung von Arbeit, Einkommen und Lebenschancen als gleichberechtigte Ziele verfolgt. Schlüsselthemen einer solchen Entwicklung, und damit in ihrer Interaktion Gegenstand der Nachhaltigkeitsforschung sind z.B. Armutsminderung, Frieden, Ethik, Demokratie, Gerechtigkeit, Menschenrechte, Gesundheit, soziale Gleichheit, kulturelle Vielfalt, Produktion und Konsum, Management natürlicher Ressourcen und biologische Vielfalt. Damit ist die anwendungsbezogene Forschungsebene beschrieben. Dahinter liegt eine zweite Forschungsebene, die an der Frage ansetzt, wie man überhaupt die Steuerung komplexer Systeme in eine wie vage auch immer definierte, gewünschte Richtung vorantreiben kann, die also Struktur-, Macht und Systemfragen stellt.

Die Schlagworte der Forschungspolitik in den 60er und 70er Jahren waren: Förderung der Grundlagenforschung, Demonstration des technischen Fortschritts und »Staatstechnologien«. In den 80er und 90er Jahren hieß es dann: Anwendungsorientierte Grundlagenforschung, Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und »Industrietechnologien«. Im Gegensatz dazu könnten das Neue an der Nachhaltigkeitsforschung die Schlagworte charakterisieren: Problemorientierte transdisziplinäre Grundlagenforschung (Problemorientierung statt Produktorientierung), post-normale Forschung und »Gesellschaftstechnologien«.

Dazu ist einerseits wieder der präkompetitiven Grundlagenforschung breiterer Raum einzuräumen, bei einer Präferenz für Projekte mit disziplinübergreifender Zielformulierung und Forschungsplanung. Andererseits ist Forschung und sind die ForscherInnen ebenso verstärkt in die gesellschaftliche Zieldiskussion einzubeziehen wie gesellschaftliche Gruppen in die Zieldefinition der Forschungsförderung. Forschungsprogramme könnten so an Problemen der Gesellschaft ausgerichtet werden und zur Suche nach Lösungen beitragen. Dazu ist allerdings nicht nur eine Reform der Forschungsförderung notwendig, sondern auch eine der Forschungsorganisation: Die disziplinäre Organisation der Wissenschaft, ihrer Institutionen (Universitäten, DFG, Fachgesellschaften) verhindert effektiv interdisziplinäre, problembezogene F&E, von der Mittelvergabe über Promotions- bis zu Publikationsmöglichkeiten (disziplinäre peer groups, peer reviews). Geldgeber und insbesondere Standesorganisationen tendieren dazu, Verständigungsprobleme zwischen den Disziplinen und die resultierend notwendige »Diskursarbeit« für nicht förderungswürdig zu halten, Diversität von Forschungsansätzen abzulehnen und die Partizipation gesellschaftlicher Gruppen an Forschungsprojekten für weder notwendig noch normal zu erachten.

Akteursoffen in Problemdefinition, Strategieentwicklung und Umsetzung

Wie dringen gesellschaftliche Fragestellungen in die Wissenschaft? In den letzten Jahren war der Eindruck nicht selten, dass dies eben nicht in Eigeninitiative durch das Aufnehmen öffentlicher Diskurse geschieht, sondern spezieller – meist ökonomischer – Anreizsysteme bedarf. Wissenschaft ist ein zutiefst elitärer Prozess; sie beruht auf einer Autokratie der Forschung bei Plutokratie der Themenwahl: Während finanzielle Anreize akzeptiert werden, sind dirigistische Eingriffe verpönt. In diesem Umfeld bedarf die Einführung inter- und transdisziplinärer Arbeitsformen einer systematisch-prozessualen Verankerung.

Transdisziplinarität ist die anspruchsvollste Form der Wissensintegration: sie erfordert eine nicht-idealisierte Wahrnehmung der Sachverhalte und ihre Behandlung als komplexe, unter einer Vielzahl von gleichwertigen Perspektiven betrachtbare Probleme, deren Bearbeitung immer mit Nebenfolgen verbunden ist. (Smrekar et al. 2005) Unter diesen Bedingungen ist es unverzichtbar, alles relevante Wissen zu nutzen; und neben der wissenschaftlichen Expertise auch nichtwissenschaftliches Wissen von der Formulierung der Forschungsfrage bis zum Transfer der Ergebnisse mit einzubeziehen (wenngleich im Verlauf des Prozesses in wechselnder Form (Spangenberg 2003). In der Wissensgesellschaft hat die Wissenschaft kein Wissensmonopol mehr, sie wird zum gesellschaftlichen Suchprozess einer »post normal science«. (Funtowicz, Ravetz 1993)

Nicht-FachwissenschaftlerInnen können zwar in der Regel weder die wissenschaftliche Neuartigkeit einer Fragestellung noch die Validität einer wissenschaftlichen Arbeit beurteilen, wohl aber als PraxisvertreterInnen die Relevanz der Fragestellung und zumindest teilweise die Eignung der Methode feststellen, indem sie die den Methoden inhärenten Annahmen daraufhin bewerten, ob diese relevante Aspekte der ihnen vertrauten Realität beinhalten, ignorieren oder gar gegen sie verstoßen. Durch eine solche Relevanzprüfung nach außerdisziplinären Kriterien kann der nicht-fachwissenschaftliche Sachverstand die Nutzbarkeit der potentiellen Ergebnisse oft besser abschätzen als dies den VertreterInnen der Wissenschaft gelingt. Eines der Probleme in diesem Kontext ist der Umgang mit heterogenen Relevanzkriterien, die nicht nach disziplinären oder anderen Normen, sondern nur diskursiv abgewogen, teils integriert, teils als Bestandteil der gesellschaftlichen Pluralität auch in Forschungsprojekten berücksichtigt werden müssen.

Nachhaltigkeitsforschung bedarf zudem einer spezifischen identitätsstiftenden Sozialisation von WissenschaftlerInnen: Wissenschaftliche Ausbildung muss mehr sein als die Vermittlung von Methoden und Kenntnissen. Das betrifft zum Beispiel die Ausbildung der Fähigkeit zu Kritik und Selbstkritik, die Erkenntnis, dass Wissenschaft eine Denkweise, keine Glaubensweise ist, also keine Wahrheiten liefert, die Fähigkeit, eigene und fremde Ergebnisse zu hinterfragen, die Grenzen der Aussagefähigkeit von Erkenntnissen nicht überzustrapazieren (also Freiheit von wissenschaftlicher Hybris) und so methodische Sauberkeit auch unter gegebenen Verwertungszwängen zu bewahren, die Befähigung zu und die Gewöhnung an »Grenzüberschreitungen« und transdisziplinäres Arbeiten, sowie die Erziehung zu Folgenverantwortung und dazu notwendiger Sozialkompetenz.

Kontextual, reflexiv langfrist- und folgenorientiert

Im gesellschaftlichen Sinne sind Forschungen sinnvoll und relevant, die problemlösungsbezogen und anwendbar sind – eine deutliche Erweiterung gegenüber dem ökonomischen Verwertbarkeitskriterium. Anwendbarkeit heißt aber nicht notwendig Anwendung von wissenschaftlichen Ergebnissen. Letztere beruht auf der gesellschaftlichen, ökonomischen, technischen und politischen Situation – einen Grund mehr, Repräsentanten all dieser Bereiche in wissenschaftliche Arbeiten einzubeziehen, soll das Ergebnis letztlich auch zum Tragen kommen. (Funtowicz et al. 1999)

Relevanz-Zuschreibung ist immer kontextual: Was wissenschaftsimmanent von hoher Wichtigkeit ist, kann in der Praxis von Problemlösung, Politikentwicklung etc. von marginaler Bedeutung sein. Partizipation nicht-fachwissenschaftlichen Wissens bedeutet dabei nicht, disziplinäre Erkenntnisse zu verwerfen, wohl aber aus ihnen eine problembezogene Auswahl zu treffen, die den FachvertreterInnen provokant vorkommen mag, da sie mit anderen als den innerdisziplinären Relevanzkriterien begründet ist. Diese Vorgehensweise lässt die Formulierung von Forschungsfragen wie ihren das Erkenntnisinteresse reflektierenden Inhalt nicht unbeeinflusst und führt auch zu einer Erweiterung des innerwissenschaftlichen Erkenntnisvermögens, zu Lasten etablierter Interpretationsmuster. Der Nachhaltigkeitsbezug erfordert so eine Selbstüberprüfung der Einzeldisziplinen bezüglich der Eignung ihrer tradierten Methoden, hinsichtlich der ihnen inhärenten Fristigkeiten, räumlichen Bezugsrahmen und angenommenen Ursache-Wirkungs-Mechanismen, denn disziplinäres Arbeiten ist immer eine spezifische Realitätskonstruktion, eine Form der Komplexitätsreduktion zu Gunsten der Bearbeitbarkeit mit dem (begrenzten) Instrumentarium eines Faches.

Im schlechtesten Fall sind die Instrumentarien so begrenzt und die Grundannahmen der Disziplinen so divergent, dass eine Zusammenarbeit auf einer gemeinsamen Basis nahezu unmöglich wird (ohne eine gemeinsame Basis gibt es keine Verständigung über die Relevanz und Bedeutung der gemeinsam gefundnen Daten). Deshalb sollte jede Disziplin ihre Wissensbestände einem »Transdisziplinaritäts-Tauglichkeits-Test« unterziehen und sicherstellen, dass – auch wenn dies in einigen Fällen größere Revisionen grundlegender Theorien erfordern mag – das »Grundgesetz interdisziplinären Arbeitens« erfüllt ist. Es lautet: Keine Disziplin darf Annahmen oder Aussagen als Grundlage ihrer Forschung und Theorieentwicklung nehmen, die in klarem Widerspruch zu dem gesicherten Erkenntnisbestand einer anderen, fachlich zuständigen Disziplin stehen.

Die Notwendigkeit einer neuen Art der Forschung trifft sicher nicht jede Disziplin in gleicher Weise. Dennoch gilt für jede Disziplin, dass es nicht ausreicht, das Thema Nachhaltigkeit aufzugreifen und aus disziplinärer Sicht verschiedene Nachhaltigkeiten zu definieren. Im Gegenteil: Es geht darum, die Disziplinen auf der Basis der Nachhaltigkeit neu zu kontextualisieren und so zumindest teilweise neu zu definieren. Wie sonst könnten relevante, problembezogene Fragen zur nachhaltigen Entwicklung beantwortet werden, für deren Beantwortung keine Disziplin allein über die notwendigen Erkenntnisse verfügt?

Fazit

Die Anforderungen, die Nachhaltigkeit als Forschungsgegenstand an Selbstverständnis, Rolle und Organisation von Wissenschaft stellt, sind im Rahmen des Status Quo wissenschaftlicher Arbeit nicht zu erfüllen. Systematische interdisziplinäre Zusammenarbeit und die situationsspezifische Einbeziehung nichtwissenschaftlichen Wissens in allen Phasen der Forschung sind notwendige und schwierige Schritte auf dem Weg zu einer problemadäquaten Nachhaltigkeitsforschung. Die zu leistenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten müssen vorrangig auf zwei Ebenen ansetzen, bei der Kompetenzbildung der WissenschaftlerInnen und bei der Formulierung der Forschungsfragen (beide stehen natürlich in einem dialektischen Verhältnis, das die Forschungsfragen von heute die ForscherInnen von morgen sozialisieren, vgl. Kuhn 1967).

Die Kompetenzbildung der WissenschaftlerInnen kann und muss weit über die technische, methodische und fachliche Kompetenz hinausgehen. Gestaltungskompetenz, die auf Verantwortungsbewusstsein beruht, soziale Alltagskompetenz, Partizipationsfähigkeit, Kritikfähigkeit auch außerhalb der eigenen Disziplin, z.B. in ökonomischen Fragen, die Fähigkeit zur diskursiven Abwägung nach Multikriterienanalysen, das Akzeptieren pluraler Wertmuster in unterschiedlichen Lebenswelten, deren Rolle im gesellschaftlichen Entscheidungsfindungsprozess, und damit letztlich die Neukontextualisierung der eigenen Disziplin und Arbeit und Akzeptanz der neuen (Be-)Deutung, die sich daraus unvermeidlich ergibt. Inhaltlich sind zwei Schwerpunktthemen zu nennen:

- Problemrelevante, aber grundsätzlich ausgerichtete Komplexitäts- und Systemforschung mit dem Ziel der Integration der verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit; Entwicklung verallgemeinerbarer Leitbilder zukunftsfähigen Lebens und Arbeitens,

- Entwicklung von Entscheidungshilfen für die Praxis zur Überwindung kurzfristiger Zielkonflikte von Beschäftigung, Verteilung und Ökologie.

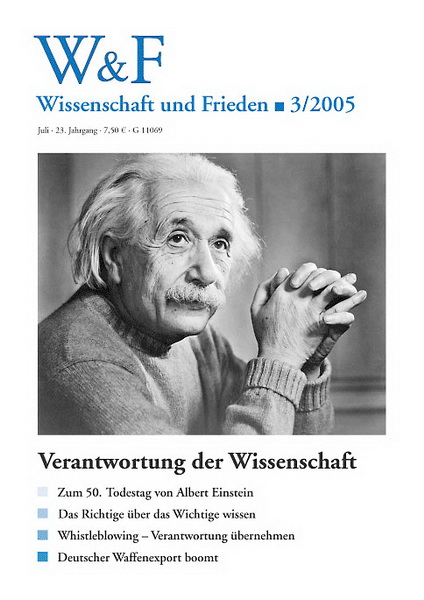

Obwohl der zweite Prozess logisch auf dem ersten aufbaut, müssen in einem problemzentrierten Forschungsansatz beide parallel durchgeführt und durch regelmäßigen Austausch miteinander verzahnt werden. Während die an ökonomischen Interessen ausgerichtete produktorientierte Forschung im Konsens von rechts und links, wenngleich mit unterschiedlichen Motivationen, schon bisher auf Länder-, Bundes- und EU-Ebene signifikant gefördert wurde, fehlen vergleichbare Möglichkeiten und Anreize für die (politisch sensiblere) problemorientierte Konzept- und Theorieentwicklung. Auch aus Gründen einer zielführenden Praxis muss dieses Defizit dringend angegangen werden, denn „es gibt nichts praktischeres als eine gute Theorie.“ (Albert Einstein)

Literatur

Bimboes, D./Spangenberg, J. H. (2004): Klimapolitik ist Friedenspolitik, Wissenschaft & Frieden 22(3), S 35-38.

Brand, K.-W. (2002): In allen vier Ecken soll Nachhaltigkeit drin stecken, Politische Ökologie 76, S. 18-20.

Carlowitz, H. C. v. (1713):. Sylvicultura oeconomica oder Anweisung zur wilden Baum-Zucht, Leipzig, Reprint Freiberg 2000.

Daly, H. E. (1991): Steady State Economics, Washington, Covelo.

Funtowicz, S. O./O‘Connor, M./Ravetz, J. R. (1999): Scientific Communication, international cooperation and capacity bulding for sustainable development, Int. J. Sustainable Development 2(3), p. 363-368.

Funtowicz, S. O./Ravetz, J. R. (1993): Science for the post-normal age, Futures 25(7), p. 739-755.

Grober, U. (2002): Tiefe Wurzeln – Eine kleine Begriffsgeschichte von »sustainable development« – Nachhaltigkeit, Natur und Kultur 3(1), S. 116-128.

Hennen, L./Krings, B.-J. (1998): TA-Projekt »Forschungs- und Entwicklungspolitik für eine nachhaltige Entwicklung«, ZTAB Arbeitsbericht 58, Bonn, TAB Büro für Technologiefolgenabschätzung des Deutschen Bundestags.

Hohlfeld, R. (1988): Biologie als Ingenieurskunst. Zur Dialektik von Naturbeherrschung und synthetischer Biologie, Ästhetik und Kommunikation 18(69), S. 17-39.

Kuhn, T. (1967): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt am Main.

Morus, T. (1517): Utopia – De optimo rei publicae statu, Basel.

Smrekar, O./Pohl, C./Stoll-Kleemann, S. (2005): Evaluation: Humanökologie und Nachhaltigkeitsforschung auf dem Prüfstand, GAIA 14(1), S. 73-76.

Spangenberg, J. H. (2003): Forschung für Nachhaltigkeit – Herausforderungen, Hemmnisse, Perspektiven, in: G. Linne/Schwarz, Michael: Handbuch Nachhaltige Entwicklung. Wie ist nachhaltiges Wirtschaften machbar? Opladen, Leske + Buderich, S. 531-550.

Spangenberg, J. H./Omann, I./Hinterberger, F. (2002): Sustainable growth criteria. Minimum benchmarks and scenarios for employment and the environment, Ecological Economics 42(3), p. 429-443.

Dr. Joachim H. Spangenberg ist promovierter Volkswirt, Diplombiologe und Ökologe. Er lebt in Bad Oeynhausen, lehrt in Versailles und arbeitet in Wien