Gestaltung von Forschung und Technologie

Die Notwendigkeit von ExpertInnen an den Grenzen der Wissenschaft

von Richard Finckh

Dass der wissenschaftlich-technologische Fortschritt nicht von alleine zu gesellschaftlichem Fortschritt führt, ist trivial. Dass ein gesellschaftlicher Einfluss auf seinen Verlauf möglich ist, wird weitgehend vorausgesetzt. Zu der Frage jedoch, wo dieser Einfluss ansetzen kann und wer ihn auszuüben hat, sind verschiedene Sichtweisen denkbar. Die politische Perspektive fokussiert auf die Steuerung der Wissenschaft von Außen, die innerwissenschaftliche Perspektive bleibt dagegen blind gegenüber gesellschaftlichen Fragen. Eine zukunftsorientierte Gestaltung von Forschung und Technologie ist nur durch eine Kombination beider Perspektiven auf Wissenschaft möglich, von Außen und von Innen. In diesem Grenzbereich ergibt sich eine besondere Rolle von WissenschaftlerInnen als ExpertInnen.

Gestaltung von Forschung und Technologie? Das ist doch nur ein zweiter Aufguss der Steuerungsutopien der 70er! So oder ähnlich ließe sich das Konzept der Gestaltung1 leicht missverstehen. Aber was ist der Unterschied, mit welchen Begründungen lässt sich hoffen, dass der Ansatz der Gestaltung mehr Erfolg haben könnte als die fehlgeschlagenen Steuerungsversuche, dass er nicht nur eine sprachästhetische Korrektur ist? Um dies zu erläutern, möchte ich im Folgenden ein wesentliches Charakteristikum der Gestaltung diskutieren.

Das Konzept der Gestaltung bedarf der Kombination von Innen- und Außen-Perspektive des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Der bewusste Austausch an den Grenzflächen zwischen der Forschung und der Gesellschaft mit ihren politischen, ökonomischen und institutionellen Strukturen soll zu einer Orientierung von Wissenschaft beitragen. Dabei kommt WissenschaftlerInnen in gesellschaftlichen Kontexten, eine eigentümlich unbestimmte Rolle als »ExpertInnen« zu.

Gestaltung ist dabei nicht nur ein analytisches Instrument, um bestehende Phänomene der technisch-wissenschaftlichen Fortschrittsdynamik zu untersuchen (wie z.B. das Konzept Governance) und der Kritik zugänglich zu machen, sondern die Perspektive der Gestaltung ist ebenso zielgerichtet: Neben der Beschreibung von Forschung und Technologie in ihren gesellschaftlichen Kontexten als Gestaltungsprozesse, geht es um eine Veränderung dieser Gestaltungsprozesse: Es müssen einerseits von »Außen« neue politische Formen gefunden werden, die in der Lage sind, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt zu fassen. Andererseits geht es darum, »innerhalb« der Wissenschaft zu einem Bewusstsein ihrer Politizität zu gelangen, um die Relevanz der wissenschaftlichen Praxis im gesellschaftlichen Kontext erkennen zu können und um angemessene Entscheidungen mit und über Forschung und Technologie treffen zu können.

Die Außenperspektive: Vom »kyberné« zum Teilnehmer

Zunächst um Missverständnisse zu vermeiden einige Bemerkungen zur »Steuerung«: In den 70er Jahren erlebte die Vorstellung ihren Höhepunkt, dass man den Fortschritt steuern könne. Die Kybernetik (Abgeleitet von griech. kyberné: Steuermann) sollte ansteuern was die Futurologie an Wenn-Dann-Schritten in die zu erreichende Zukunft zusammengetragen hatte. Das ist zwar überspitzt formuliert und vermutlich selten gar so naiv gedacht worden, aber das Grundmotiv eines von außen zu steuernden Systems war lange und weitreichend wirksam. Ein »kyberné« stand in einer solchen Vorstellung an der Spitze, traf souveräne Entscheidungen im vollen Wissen und in Kontrolle über die Folgen seines Eingreifens in das zu regelnde System.

Diese Vorstellung passt nicht nur zu den technikeuphorischen Fortschrittsphantasien dieser Zeit,3 sondern auch zu der technikzentrierten Wahrnehmung der technologisch verursachten ökologischen Probleme dieser Zeit. Nur gegen lokale, zeitlich begrenzte Probleme mit eindeutigen Ursachen-Folgen-Verkettungen wurden entsprechend einfache Abhilfen gesucht: Schornsteine bekamen Filter, Chemikalien wurden durch Grenzwerte beschränkt, einzelne Stoffe und Geräte wurden in Gefahrenklassen eingeteilt. Die Steuerung beschränkte sich auf – aus heutiger Perspektive – randständige Korrekturen, auf Behandlung der Symptome.

Diese systematisch-übersichtliche Vorstellung wurde aber zunehmend fraglich: Die »end-of-pipe-Lösungen« waren technisch zu aufwändig, es zeigten sich nicht vorhergesehene Nebenfolgen. Auch die Modelle und Instrumente der Systemtheorie konnten dem nicht beikommen: Es konnten zwar immer kompliziertere Systeme in den Blick genommen werden, um immer unübersichtlichere reale Problemlagen zu bearbeiten. Durch die unüberschaubaren Verfeinerungen wurde aber die Komplexität der Modelle selbst zum Problem, Sensitivitäten und Instabilitäten, zusammen mit den Grenzen des Wissens und möglichen Wissens wurden zur Grenze der Betrachtung von Problemen und Lösungsansätzen. Aber obwohl der Blick auf unüberschaubare Konstellationen gerichtet wurde, blieb der systematische Zugriff im Kern ein technischer: Immer noch wurden aus einer souveränen Außenperspektive einzelne Elemente und Interaktionen definiert und Eingriffsmöglichkeiten daraus abgeleitet. Umgekehrt wurde die Frage, wer souverän zu entscheiden hat, nicht zum Gegenstand dieser Theorie. Der »kyberné« bleibt dem System äußerlich, selbst wenn er es nicht mehr im Griff hat.

Zugleich wurde die Dringlichkeit der zu lösenden Probleme immer deutlicher, nicht mehr als akademisch anspruchsvolles Rätsel für außenstehende Sachverständige, sondern als Bedrohung für jeden einzelnen. Spätestens in Folge der »Grenzen des Wachstums«4 und der »Risikogesellschaft«5 die sich beide unter unterschiedlichen Perspektiven mit der Möglichkeit einer Selbstausrottung der Menschheit (nicht nur durch Krieg, sondern auch durch ökologische Katastrophen) beschäftigen, ist die Vorstellung des »kyberné« nicht mehr zu halten: Wer auch immer steuert, steckt mitten drin, mit beschränktem Wissen, beschränkten Handlungsmöglichkeiten und nicht allein an den zahllosen Steuerrädchen des Fortschritts. Aus dem Steuermann ist ein Teilnehmer geworden.

Vielleicht lässt sich hier eine verspätete Parallele ausmachen in der ökonomischen Theorie: Anfangs stand noch der »Homo oeconomicus« souverän vor seinen Entscheidungsalternativen, im Wissen um alles und um jeden (da alle Vertreter seiner Art ja dasselbe Ziel hatten) und traf rein rational seine Entscheidungen. Zumindest das allumfassende Wissen steht seinem Modellnachfahren »Homo ludens« nicht zur Verfügung. Dieser muss versuchen sich mit lückenhaftem Wissen über seine Umwelt und seine Mit-Modelle zu entscheiden – allerdings immer noch nach einem eindimensional-ökonomischem Muster.

Grenzen der Steuerung und Kontrolle

Die heutige politisch-gesellschaftliche Perspektive, die nach Eingriffsmöglichkeiten von außen in den Bereich der Wissenschaften sucht, hat durchaus noch eine Nähe zu Steuerungsvorstellungen.6 Sie betrachtet die Wissenschaft noch als etwas ihr äußerliches, als Objekt der zu treffenden Entscheidungen. Gerade im Kontext der Friedenssicherung spielen die Überlegungen zu Kontrolle sowohl von Forschung als auch von Technologien, zu Verboten, Moratorien und einschränkenden Konventionen eine große Rolle, und das völlig zu Recht. Dabei kann aber leicht aus dem Blick geraten, welche Bedeutung gerade eine Verbindung naturwissenschaftlich-technischer und politischer/politikwissenschaftlicher Argumentationen bieten kann. Der äußere Zugriff scheitert gerade bei »Evolving Technologies«, bei den Technologiebereichen, bei denen die Gestaltungsmöglichkeiten noch am größten sind. Technologien an der Schwelle zum breiteren Einsatz entziehen sich auf verschiedene Weisen dem rein politischen Zugriff: Sie haben neuartige Einsatzmöglichkeiten, nicht nur in den Bereichen, für die sie entwickelt wurden. Sie haben langfristige und indirekte Folgen, die nicht bekannt sind und wesentlich von der Form der gesellschaftlichen Einbettung abhängen, und sie haben das Potenzial, verschiedene technische Entwicklungskorridore zu eröffnen.7 Dies alles zu berücksichtigen ist schwer und restlose Sicherheit über die Richtigkeit der Einschätzung ist nicht zu erreichen, ohne eine Anknüpfung an die technologischen Forschungslinien ist eine solche prospektive Bewertung von Technologie-Pfaden aber aussichtslos.

Ein weiteres wesentliches politisches »Steuerungsinstrument« der Wissenschaft sind zielgerichtete Forschungsförderungsprogramme. Diese erlauben zwar eine Stichwortgeberfunktion an die Forschung, aber eine angemessene Überprüfung von Forschungsprojekten in all ihren Konsequenzen ist nicht möglich; und selbst dann wäre nur über die Fortführung oder den Abbruch zu entscheiden, die technisch nicht realisierten Alternativen fallen aus dem Blick.

Alternativen in der Wissenschaft

Die Innen-Perspektive der Wissenschaft lässt dagegen die technischen Alternativen erkennen, vielleicht mühsam, vielleicht unvollständig, aber die Möglichkeit von Alternativentscheidungen steht nicht in Frage. Aber zugleich sind in dieser Sphäre, in der sich technologische Möglichkeiten zuerst abzeichnen, deren Kontext und damit ihre Relevanz besonders schwer zu erkennen. Es werden ständig Entscheidungen »innerhalb« der Wissenschaft getroffen: von der Wahl technischer Alternativen, Methodologische Entscheidungen, forschungsstrategischen Entscheidungen, Patentierung und Ergebniskommunikation bis hin zu weitreichenden inhaltlichen Schwerpunktsetzungen. Hierbei entscheiden WissenschaftlerInnen sogar recht frei – wobei diese Aussagen naiv wäre ohne einen Verweis auf die Forschungspraxis in Unternehmen, insbesondere solchen, deren Aktivitäten in neue wissenschaftlich-technische Gebiete vordringen, wie es bei Nano-, Bio-, Informations- und den anderen vieldiskutierten »Zukunftstechnologien« der Fall ist. Die Innen-Perspektive ist in dieser Forschungslandschaft keineswegs frei, sie ist eingebunden in ein enges Netz von kurz- und langfristigen Forschungs- und Entwicklungszielen. Die Alternativenstruktur des Forschungsprozesses gerät dabei aber nicht zwangsläufig aus dem Blick, wenn auch die Entscheidungskriterien, aus dem »Außen«, aus dem Forschungsmanagement vorgegeben werden. In keinem der beiden Fälle, weder in der Industrie noch in der staatlichen Forschung, werden im Normalfall Entscheidungen über die Wissenschaft in ihr getroffen oder Entscheidungen in ihr am Außen orientiert.

Grenzüberschreitungen aus der Wissenschaft heraus

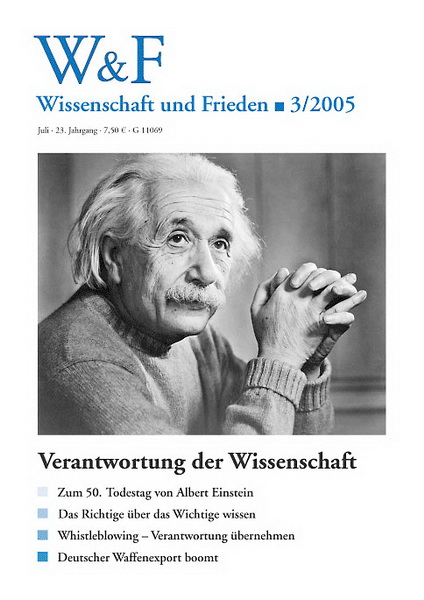

Dieser strukturelle Trend kann natürlich nicht 1:1 auf die beteiligten WissenschaftlerInnen übertragen werden. Sie sind nicht Elfenbeinturmbewohner, deren Horizont mit den Laborwänden endet. Dieses Jahr reicht die Nennung des Namens Einstein, dies zu belegen, auch ohne auf biographische Details und Interpretationen einzugehen. Mit ihm hat der Typus des politisch aktiven Wissenschaftlers ein Gesicht bekommen. Aber nicht nur als Einzelgänger beziehen WissenschaftlerInnen Position, sondern auch in ihren Organisationen:

- Als Standesvertretung wurde der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) vor fast 150 Jahren gegründet, um die Interessen der Lobby im öffentlichen und politischen Leben in Deutschland zu fördern und Einfluss zu nehmen.8 Aber von Anfang an gab es im VDI auch Raum für interne Diskussionen: Ingenieursethik, Technikbewertung, und erstaunlich früh schon Umweltschutz. In dem VDI Tagungsband »Der Mensch im Kraftfeld der Technik« von 1955 schrieb z.B. ein Teilnehmer: „… so wurde in aller Offenheit von den Schäden und Auswüchsen gesprochen, die mit der Industrialisierung über Natur und Menschen gekommen sind, denn nur aus dem Wissen darum wird auch der Wille erwachsen, zu helfen und zu heilen …“.9 Wenn auch pathetisch-fortschrittsoptimistisch formuliert, erkennt man hierin doch auch die Bemühung um eine gemeinsame Reflexion der eigenen Rolle als Ingenieure.

- Es existieren zahllose kleinere Initiativen, Arbeitsgruppen und Netzwerke von WissenschaftlerInnen und IngenieurInnen, die ihre eigene Forschung und Arbeit kritisch hinterfragen, ihre Rolle reflektieren, politisch Position beziehen. Dabei steht nicht die Interessenvertretung, sondern die Suche nach einem geeigneten Umgang mit der Verantwortung in den Wissenschaften und der Verbindung von Werten und Wissenschaft im Mittelpunkt. Bildungs-, Forschungs- und politische Aktivitäten gehören hier untrennbar zusammen, Wissenschaft und Frieden ist selbst ein Organ solcher Bemühungen. Beispielsweise führt W. Neef in seinem Beitrag »Neue Technologien – Problemlöser oder -erzeuger. Über die Rolle und Verantwortung des Ingenieurs« (W&F 1/2005) hin zu einer Reihe von Fragen zur Selbstüberprüfung in der Forschung.

- Die Technikfolgenabschätzung hat sich (in einigen ihrer Spielarten und Institutionen) die wissenschaftliche Bearbeitung von politisch relevanten Entscheidungslagen zum Thema gemacht. Dabei steht sie mit Szenarien- und Modellierungsmethoden durchaus noch in der Tradition des »kyberné« und seiner Außenperspektive auf das System des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Durch diese inner- und außerwissenschaftliche Doppelperspektive versucht sie, wissenschaftlichen und politischen Diskursregeln gleichermaßen gerecht zu werden. Die Analyse von Problemlagen ist zwar nicht identisch mit politischer Praxis, geht aber bewusst um mit ihrem politischen Bezug und Gehalt, versucht anschlussfähig in beiden Sphären zu bleiben.

Der Spagat der ExpertInnen

Alle Beispiele markieren transdisziplinäre Grenzgänge aus dem »Innen« der Wissenschaft heraus. Sobald WissenschaftlerInnen alleine oder in Zusammenschlüssen aber nicht mehr in ihrer Sphäre auftreten, sondern sich in gesellschaftliche Diskurse über Entscheidungen im Kontext von und über technologische Entwicklungen einbringen, ist ihre Rolle nicht mehr eindeutig: Wo sprechen sie als reine Faktenlieferanten? Wo interpretieren sie Daten und Ergebnisse? Wann sprechen sie Kraft ihrer nicht hinterfragbaren Erfahrung? Wo handeln sie als Vertreter ihrer Profession? Wann verfolgen sie eigene Interessen und Ideale? Sind sie unabhängig und von was? Wo überschreiten sie ihre Kompetenzen und wer ist kompetent, das zu beurteilen? Wo nehmen Sie politische Entscheidungen vorweg? Wo sind sie als Gefälligkeitsgutachter instrumentalisiert für oder gegen eine Sache? Wer ist legitimiert, sie zu benennen? Wer ist in der Lage, ihnen die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten einordnen zu können?

Genau diese Uneindeutigkeiten, diese Vermischungen von Diskursen, Interessen, Kompetenzen, Erwartungen und Rollenzuschreibungen ist charakteristisch für die »Expertenrolle«.10 Dabei ist wahlweise von der Tyrannei, Herrschaft oder Kompetenzüberschreitung der Experten, von dem Dilemma ihrer widersprüchlichen Aussagen, von der Ideologisierung der reinen Wissenschaft oder von ihrer Inkompetenz in Bezug auf die Fragen der Praxis die Rede.11

Selbst wenn man gelegentlich einzelne dieser Kritikpunkte teilen kann oder muss, darf man nicht die Unverzichtbarkeit von Expertise für eine demokratische Gesellschaftsform in einer von Technik durchdrungenen Zivilisation vergessen. Die Problemlagen, die es zu lösen gilt, sind tief durchdrungen von bestehender Technologie und aktiver Forschungspraxis. Auch wenn man an der alleinigen Lösungskompetenz der Wissenschaft zweifelt, kann man doch nicht über ihre Relevanz hinweggehen. Das ist auch das Moderne an der Rolle der ExpertInnen. Berater, Vertraute, Auguren und Geheime Räte gab es zu jeder Zeit, neu ist aber die enge und ausschließliche Bezugnahme der Expertise auf die Wissenschaft. Mit dieser modernen Verbindung ergeben sich auch neue Spannungsfelder, z.B.:

- Die abstrakte Legitimation »Wissenschaft« der ExpertInnen bezieht sich konkret wesentlich auf die Anerkennung in den wissenschaftlichen Peers. Diese sind stark spezialisiert – so dass der geforderten Unabhängigkeit von Experten die Abhängigkeiten von ihrer Peer entgegensteht. Teilweise können sogar Peers als ganze von Großprojekten und Grundsatzentscheidungen abhängig sein (z. B. Fusionsforschung, Stammzellenforschung).

- Verschärft tritt dies auf bei den ExpertInnen aus der Industrieforschung, die als Vertreter der »Praxis« vielleicht unverzichtbar sind. Forschungsdienstleistungs- und Beratungsunternehmen trifft das in besondere Weise, da sie direkt von ihrem Expertenstatus abhängig sind.

- Ohne Peer gibt es keine Anerkennung, auf neuen Forschungsfeldern lassen sich also nicht ohne weiteres ExpertInnen finden. Und wo die Mehrheit einem Paradigma folgt, werden konkurrierende Vorstellungen nicht expertisefähig.

- Die disziplinären Binnengrenzen der Wissenschaft erlauben nicht immer eine Kooperation, die Definitionsmacht über den »eigentlichen« Gegenstand der Forschung und Entscheidung ist strittig (z.B. Hirnforschung und Pädagogik).

- Politische Entscheidungen selbst bedürfen zur Akzeptanz immer mehr der wissenschaftlichen Fundierung, so dass eine drängende Nachfrage nach Expertenaussagen jeweils bestimmten Inhalts entsteht.

- Die Anbindung von nichtwissenschaftlichen Erfahrungen, von persönlichen Einschätzungen, von lokalem Wissen usw. wird durch den Primat der Wissenschaftlichkeit zunehmend schwieriger.

Zahllose weitere Spannungsfelder ließen sich finden. Nun gilt es aber nicht, diesen Zustand zu beklagen und die ExpertInnen zu schelten, sondern Bedingungen zu finden, unter denen gute, ehrliche, angemessene Expertise zumindest möglich und hoffentlich üblich ist. Dazu bedarf es sowohl einer Veränderung der Wissenschaft selbst, als auch des politischen und gesellschaftlichen Rahmens, in dem Expertise in Entscheidungen mündet:

1. Innerhalb der Wissenschaft ist die Aufgabe, die ExpertInnen-Rolle als spezifischen Teil der WissenschaftlerInnen-Rolle zu erkennen. Es gehört zur Wissenschaft, aus ihr herauszutreten, nicht nur im Sinne einer Informations-Bringschuld, sondern einer Selbstreflexion als Teil der Gesellschaft.

2. Besondere Bedeutung hat hierbei sicherlich der Bildungsweg angehender WissenschaftlerInnen, die durch entsprechende interdisziplinäre und problemorientierte Lehrangebote die Gelegenheit bekommen müssen, sich auf ihre zukünftige ExpertInnen-Rolle vorzubereiten.

3. Politisch-gesellschaftlich geht es darum Formen zu suchen, in denen Expertise eingebracht werden kann in einen legitimierten demokratischen Entscheidungsprozess. Der »Rentenpapst« ist nicht das einzige Modell von Expertise, Nichtregierungsorganisationen, die sich eigene ExpertInnen leisten, wären ein Gegenmodell.

4. Schließlich und endlich muss es darum gehen, eine neue Form des »Verstehens der Naturwissenschaften«11 zu etablieren, die einen breiten gesellschaftlichen Diskurs um die relevanten Zukunftsentscheidungen unserer Zeit ermöglicht.

Anmerkungen

1) Das Konzept wird u. A. bei IANUS weiterentwickelt, vgl. Liebert, W.: Wissenschaft jenseits der Wertfreiheitshypothese. Ambivalenz und Wertfreiheit versus Wertbindung und Gestaltung der Wissenschaft. In Fischbeck, H.-J., Schmidt, J. C.: Wertorientierte Wissenschaft. Perspektiven für eine Erneuerung der Aufklärung, Ed. Sigma, Berlin 2002.

2) vgl. hierzu die Science-Fiction-Romane von Stanislav Lem, in denen sich auch technikdeterministische und kulturpessimistische Motive finden.

3) Meadows, D. et al.: The Limits of Growth, Universe Book, New York 1972.

4) Beck, U.: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1986.

5) Vgl. z.B. Hohmann-Dennhardt, C.: Recht und Politik als Lenkungsinstrument wissenschaftlicher Entwicklung. In Mensch, K., Schmidt, J. C.: Technik und Demokratie. Zwischen Expertokratie, Parlament und Bürgerbeteiligung. Leske und Buderich, Opladen 2003.

6) vgl. Schmidt, J. C.: Kegel und Korridore der Erkenntnis. In Fischbeck, H.-J., Schmidt, J. C.: Wertorientierte Wissenschaft. Perspektiven für eine Erneuerung der Aufklärung, Ed. Sigma, Berlin 2002.

7) VDI: www.vdi.de/vdi/zdv/03185/index.php, Zugriff am 2.5.2005.

8) Kesselring, F.: Grenzen des Technischen, S. 99. In VDI: Der Mensch im Kraftfeld der Technik, VDI-Verlag, Düsseldorf 1955.

9) Ein Versuch zu einem verwendbaren Expertenbegriff findet sich bei Mieg: Die Expertenrolle, ETH UNS Arbeitspapier Nr. 3, Zürich 1994.

10) Einige dieser Positionen finden sich in: Löw, R., Koslowski, P., Spaemann, R.: Expertenwissen und Politik. VCH, Acta Humaniora, Weinheim 1990.

11) nach Wagenschein, z.B. in: Wagenschein, M.: Verstehen lehren, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1968.

Dipl.-Ing. Richard Finckh ist Mitarbeiter der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit (IANUS) an der TU Darmstadt und koordiniert dort den interdisziplinären Studienschwerpunkt »Nachhaltige Gestaltung von Technik und Wissenschaft«.