Mehr »Gemeinsame Sicherheit« wagen

Neue Impulse zur Entspannung

für eine hochgerüstete Welt

von Alexandra Dienes, Ute Finckh-Krämer, Ulrich Frey, Bernd Greiner und Bernd Rother, Michael Müller, Maren Vieluf, Simon Weiß, Wolfgang Zellner

Herausgegeben von der Informationsstelle Wissenschaft und Frieden e. V.

Beilage zu Wissenschaft und Frieden 2/2021

ermöglicht durch finanzielle Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung

Entspannungspolitik neu denken – Gemeinsame Sicherheit wagen

von Ulrich Frey

Die Entspannungspolitik gehört als Topthema auf die politische Tagesordnung. Der bevorstehende Wahlkampf, die Bundestagswahl (voraussichtlich) am 26. September 2021 und der 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni fordern die Zivilgesellschaft und die vielfältigen Friedenskräfte in unserer Gesellschaft zum Vordenken und pro-aktiven Handeln heraus. Ernüchternd und bedrückend ist die Unfähigkeit der gegenwärtig agierenden Regierungen, Ansätze für eine neue Entspannungspolitik zu konzipieren und ihnen auch zum Durchbruch zu verhelfen.

Entspannungspolitik ist einer der Schlüssel zur Abwendung der weltweiten atomaren Vernichtung. Das Überleben der Menschheit hängt auch davon ab, ob es gelingt, die Eskalation der atomaren Zerstörungspotentiale zu beenden. Die Weltuntergangsuhr (Doomsday-Clock) stand am 27. Januar 2021 auf 100 Sekunden vor Mitternacht. Wurden Nuklearwaffen bisher als »politische Waffen« zur Abschreckung vorgehalten, können »Mini-Nukes« nunmehr gemäß der »Nuclear Posture Review« (2018), dem gültigen Grundlagendokument der USA, als Kriegswaffen eingesetzt werden. Der im Januar 2021 in Kraft getretene Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) ist dagegen die völkerrechtliche Basis für eine politische und friedensethische Gegenwehr.

Erfolgreich war Entspannungspolitik in der Lösung der Kubakrise 1963 und durch den deutschen Beitrag zur Entspannung zwischen den Supermächten. Egon Bahr, Pressesprecher von Willy Brandt, konzipierte die »neue Ostpolitik« unter dem Kürzel „Wandel durch Annäherung“. Eine Reihe von großen internationalen Verträgen führte 1990 zur Beendigung des Kalten Krieges und zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Die Hoffnungen aus der Charta von Paris (1990) für »ein neues Europa« von Vancouver bis Wladiwostok erfüllten sich jedoch nicht. Immerhin folgten die unbefristete Verlängerung des Atomwaffensperrvertrages (NPT) (1995), die Unterzeichnung der NATO-Russland-Grundakte (1997) und die Gründung des NATO-Russland-Rates (2002).

Tatsächlich ist das Verhältnis zwischen Russland und dem OSZE-Europa, insbesondere zu Deutschland, heute tief gestört. Gegenseitiges Vertrauen wurde seit 1990 kontinuierlich zerstört, z.B. durch die Osterweiterung der NATO, den Ukraine-Konflikt ab 2014, die Annexion der Krim und aktuell die Affäre Nawalny. Dimitry Trenin, langjähriger Direktor des Carnegie Moscow Center und russischer Experte für Außenpolitik stellt fest: „Russland erwartet nichts mehr von Europa und fühlt sich deshalb auch nicht verpflichtet, auf Europas Standpunkte oder Interessen Rücksicht zu nehmen.“ (Trenin 2020) In Russland hat sich seit 2013 ein starkes antiwestliches Feindbild entwickelt. Das in der russischen Bevölkerung in den 1990er Jahren noch vorhandene Vertrauen in Deutsche und Deutschland ist verloren. Die Aktionen besonders der Friedensbewegung von 1987 bis 1989 unter dem Motto »Frieden mit den Völkern der Sowjetunion«, als Antwort auf das Leid der Bevölkerung im Vernichtungskrieg, scheinen vergessen zu sein.

Nun ist Phantasie für eine mutige, pragmatische Realpolitik im Sinne einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur und darüber hinaus gefragt. Egon Bahrs Formel für Entspannung kann für die Zukunft übersetzt werden als „Russland nehmen, wie es ist.“ Politisch zu empfehlen ist der Aufbau und die Sicherung einer gesamteuropäischen Friedensordnung, zusammen mit – und nicht gegen – Russland, und die Entwicklung eines Konzeptes für eine gesamteuropäische Sicherheits- und Wirtschaftsarchitektur unter gleichberechtigter institutioneller Einbeziehung Russlands. Zarte Anzeichen aus Washington, durch die Verlängerung des »START-Abkommens« und die Bemühungen um die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit dem Iran, eine neuen Außen- und Sicherheitspolitik zu ermöglichen, sind zu begrüßen.

Mit Blick auf Russland sind jetzt vertrauensbildende Aktivitäten der Zivilgesellschaft unterhalb der offiziellen Ebene sinnvoll, unter anderem bei der russischen Bevölkerung, durch akademische Kontakte, in Dialog-Foren und dem Deutsch-Russischen Forum. Aus der Zeit gefallen sind Besuche von Vertreter*innen der Alternative für Deutschland, wie etwa des stellvertretenden Vorsitzenden der AfD, Tino Chrupalla, beim russischen Außenminister Sergej Lawrow. Dem muss eine ernsthafte, demokratische Entspannungspolitik entgegengestellt werden. Mit Blick auf andere heißlaufende Konflikte weltweit müssen auch dort solche Foren entwickelt und institutionalisiert werden, denn die Welt kann sich keine weitere Eskalation leisten.

Ich wünsche viel Gewinn von den inhaltlichen Beiträgen dieses Dossiers im Sinne neuer Anstrengungen für gemeinsame Sicherheit.

Literatur

Trenin, D. (2020): Ende der Beziehung. IPG-Journal, 18.09.2020.

Ulrich Frey ist Mitgründer der »Initiative Neue Entspannungspolitik JETZT«, publiziert zu Friedensethik und Friedenspolitik.

Mehr Vergangenheit wagen

Eine überfällige Intervention

von Bernd Greiner und Bernd Rother

Seit dem Ende des Kalten Krieges vor jetzt dreißig Jahren hat sich die Erde nicht nur weitergedreht, die Welt ist eine komplett andere geworden. Die alte Bipolarität hat abgedankt, Multipolarität ist an ihre Stelle getreten, wer die Rolle einer neuen Ordnungsmacht übernimmt, weiß niemand. Die USA können nicht mehr, wie sie wollen, oder wollen nicht mehr, wie sie es doch noch könnten. China kann noch nicht, wie es möglicherweise will.

Auch auf regionaler Ebene werden die Karten völlig neu gemischt. Die Zeiten, in denen Sicherheitspolitik bilateral ausgehandelt werden konnte – etwa zwischen Bonn und Moskau oder zwischen Warschau und Bonn – sind unwiderruflich vorbei. Kleinstaaten und Mittelmächte verbitten sich nicht nur eine Politik über ihre Köpfe hinweg, sondern verfügen mittlerweile auch über die Instrumente zur Selbstbehauptung.

Die neue Unübersichtlichkeit wird seit Jahren kommentiert und analysiert. Aber selbst die klügsten Analysen treten auf der Stelle, weil sie Probleme nur beschreiben, ohne sich Gedanken über deren Lösung zu machen. Debatten um außenpolitische Verantwortung kreisen dagegen stets um diese Kernbehauptung: Man müsse gerüstet sein, wer es versäumt, wird über kurz oder lang die Rechnung bekommen.

Wenn dagegen diplomatische »soft power« überhaupt zur Sprache kommt, dann im Gestus verschämter Leisetreterei – als betrete man eine Spielwiese für ewig gestrige Idealisten.

Ein bekanntes Phänomen: Zeiten, in denen das Alte abgedankt hat und Neues noch nicht greifbar ist, prämieren Verzagtheit oder deuten Ideenarmut als Zeichen höherer Einsicht. Doch worüber nicht diskutiert wird, sagt oft mehr über eine Zeit als viele wortreiche Debatten. Was immer heute daraus folgt, eines liegt auf der Hand: Eine tragfähige Sicherheitsarchitektur für das 21. Jahrhundert ist mit derlei Hasenfüßigkeit nicht zu haben.

Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick auf den Kalten Krieg. Im Vergleich zu heute mutet ausgerechnet diese Zeit wie eine Schatzkammer politischer Phantasie an.

Entmilitarisierte Zonen, gemeinsame Sicherheit, Wandel durch Annäherung: Die Stichworte sind bekannt, ihre Protagonisten ebenfalls. Mal preschten Friedens- und Zukunftsforschung vor, mal Diplomaten und Spitzenpolitiker, vereinzelt auch Militärs. In Deutschland, Schweden und Österreich, schließlich auch in der UdSSR beglaubigten Willy Brandt, Olof Palme, Bruno Kreisky und Michail Gorbatschow eine ebenso einfache wie folgenreiche Maxime: Realpolitik betreibt, wer sich den Realitäten seiner Zeit nicht fügt, sondern die Bruchstellen im vermeintlich Alternativlosen sondiert. Und wer das Risiko des Scheiterns nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung versteht. Ohne ihr Auftreten, samt der Inspiration für nachfolgende Generationen, wäre der Kalte Krieg vermutlich anders verlaufen und weniger glimpflich zu Ende gegangen.

Nachdem im August 1968 die UdSSR dem reformkommunistischen Experiment in Prag den Garaus gemacht hatte, forcierte Willy Brandt die Entspannungspolitik – nicht trotz, sondern gerade wegen des Einmarschs der Roten Armee in der CSSR. Wären Brandt und seine Mitstreiter dem Geist ihrer Zeit gefolgt, hätten sie Sanktionen verhängen oder einen Krieg der Worte entfachen müssen – und eine historische Chance verspielt.

Ein ähnliches Bild boten die frühen 1980er Jahre. Sowjetische Truppen besetzten Afghanistan, in Polen sollte die unabhängige Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc mit den Mitteln des Kriegsrechts unterdrückt werden. Unbeeindruckt vom Gepolter aus Washington hielten europäische Regierungen – allen voran Frankreich und die Bundesrepublik – am Ost-West-Dialog fest und entgifteten damit die üblen Propagandaschlachten zwischen Moskau und Washington. Dass weiterhin über Strittiges verhandelt wurde, drückte der Zeit einen nachhaltigeren Stempel auf als das Raketenschach der Supermächte.

Nicht zu vergessen das Jahr 1987. Hartnäckig hält sich die Mär, dass der Kreml seine Politik nur unter dem Druck westlicher »Nachrüstung« änderte. Das Gegenteil ist der Fall: Michael Gorbatschow sah ein, dass mit der Fixierung auf das Militärische keiner Seite gedient ist. Und dass die »Doppelstrategie« aus Abschreckung und Entspannung kein Mittel gegen die Entwicklung immer neuer Waffensysteme war und deshalb das psychologische Fundament von Friedenspolitik weiter unterspülte – Vertrauen nämlich. Rüstungskontrolle blieb immer auf halbem Weg stecken, weil sie nie zum Kern des Problems vordrang, nämlich der ungebremsten technologischen Innovation. Deshalb erweckte Gorbatschow die scheinbar absurdeste aller Ideen zu neuem Leben: einseitige Vorleistungen. Er ging dieses Wagnis ein, indem er die amerikanische Weltraumrüstung vom Streit um Mittelstreckenraketen in Europa entkoppelte. Erst wegen dieses Anstoßes konnte sich der mittlerweile kompromissbereite Ronald Reagan im eigenen Lager durchsetzen. Danach dauerte es keine zwei Jahre bis zur Unterschrift unter den ersten Abrüstungsvertrag nach 1945 und die Verschrottung einer kompletten Generation nuklearer Waffen.

Und heute? Gewiss, der Einwand ist naheliegend und kommt entsprechend gefällig daher: Jede Zeit braucht ihre eigenen Antworten, was gestern richtig war, kann heute grundfalsch oder schlicht wirkungslos sein. Doch das Jammern über das Offensichtliche (dass neue Antworten eben viel Zeit brauchen) oder der Appell an das Selbstverständliche (dass unsere liberale Ordnung energisch geschützt werden muss) hilft nicht viel. Im Gegenteil: Sie suggerieren wieder einmal militärische Antworten, ohne über die politischen Fragen nachgedacht zu haben. Eben deshalb ist die hemdsärmelige Entsorgung von Ideen und Erfahrungen zurückliegender Epochen nicht allein geschichtsvergessen, sondern fahrlässig.

Was also lässt sich aus einer untergegangenen Welt in unsere heutige Zeit übersetzen? Wohlgemerkt: Nicht einfach übernehmen, sondern aufnehmen und an geänderte Umstände anpassen.

In der intellektuellen Asservatenkammer des Kalten Krieges finden sich vor allem zwei bedenkenswerte, hoch aktuelle Stichworte: »Gemeinsame Sicherheit« und »diplomatisches Dauergespräch«.

Angestoßen vom schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme und der von ihm geleiteten »Unabhängigen Kommission für Abrüstung und Sicherheit« kam in den frühen 1980er Jahren Bewegung in die sicherheitspolitische Debatte. Insbesondere wurde eine behutsame Abkehr vom Katechismus der NATO in die Wege geleitet. Nämlich von dem Dogma, dass Stabilität nur durch die Verkoppelung von politischer Entspannung und militärischer Abschreckung zu bewerkstelligen sei. Dem setzte Palme eine historisch zigfach bestätigte Erkenntnis entgegen: Rüstung ist eine permanente Quelle von Instabilität, sie untergräbt die Arbeit der Diplomatie, weil sie auf Misstrauen fußt und noch mehr Misstrauen sät.

Was umgekehrt bedeutet: Vertrauen entsteht nur, wenn der diplomatischen Regulierung von Konflikten eine höhere Wertigkeit beigemessen wird als Investitionen ins Militär – wenn also Sicherheit in erster Linie als politisches Problem verstanden wird. Tatsächlich war seit Mitte der 1980er Jahre weniger von »nationaler Sicherheit« als von »gemeinsamer Sicherheit« die Rede – und davon, dass alle zusammen verlieren, wenn sie nicht gemeinsam gewinnen wollen. Ob der Kalte Krieg auch ohne diese Wende friedlich zu Ende gegangen wäre, darf bezweifelt werden.

Das allein ist ein guter Grund, den Impuls von Olof Palme wieder aufzugreifen, ganz davon abgesehen, dass noch niemand eine schlüssigere Antwort auf die Frage gegeben hat, wie Politik im Wettlauf mit Waffentechnologie aus der Rolle des Igels herauskommen soll.

Vertrauensbildung bedarf einer auch und gerade in Schlechtwetterperioden haltbaren Grundlage. Dazu leisten Gipfeltreffen und sonstige Kontakte zwischen Staats- und Regierungschefs, so unverzichtbar sie zweifellos sind, nur einen bescheidenen Beitrag – weil Symbolik oft wichtiger ist als Substanz oder weil die Agenda so häufig wechselt wie das Spitzenpersonal. Den Dialog zu verstetigen und unabhängig vom Diktat des Tagesgeschäfts zu institutionalisieren, ist die eigentliche Herausforderung.

Auch hier steht der Kalte Krieg mit einer Anregung Pate: in Gestalt der »Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa«, die Mitte der 1970er Jahre mit großem Aplomb eröffnet wurde und in der Folge vergleichsweise geräuschlos fast zwanzig Jahre weiterarbeitete. Im Vergleich zu den heutigen Schrumpfversionen des Ost-West-Dialogs nimmt sich die Bilanz der »KSZE« noch eindrucksvoller aus.

Sich damals auf ein Experiment mit offenem Ausgang einzulassen, war bemerkenswert genug. Die USA hielten wenig davon, auch in Westeuropa gab es gewichtige Stimmen, die unter Verweis auf die vermeintliche Unkalkulierbarkeit der UdSSR keine Perspektive erkennen konnten. Noch erstaunlicher ist indes, dass die Geschichte der »KSZE« und ihrer Nachfolgekonferenzen im Nachhinein wie eine Gebrauchsanleitung für ertragreiche Vertrauensbildung gelesen werden kann. Zum einen, weil die »Kleinen« mit den »Großen« an einem Tisch saßen und tatsächlich eine Stimme hatten. Zum anderen, und das war der Clou, weil auch Spitzenmilitärs eingebunden wurden und erfolgreich über Waffeninspektionen vor Ort, Manöverbeobachtung und andere »Kontrollregime« verhandelten.

Diese Dauergespräche entwickelten ihre eigene Dynamik, förderten Transparenz und gegenseitiges Verständnis. Nicht zuletzt sozialisierten sie eine Generation von Diplomatinnen und Diplomaten, die auf nationaler und internationaler Ebene ein Wissensreservoir zur Moderation von Konflikten und Krisen aufbauten, bisweilen auch als politisches Korrektiv gegen ideologische Scharfmacherei in Erscheinung traten. Trotz dieser Erfahrungen den »NATO-Russland-Rat« de facto aufzukündigen, gehört zu den gravierenden – aber durchaus korrigierbaren – Fehlleistungen in jüngster Zeit.

Willy Brandt beharrte als Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission in den frühen 1980er Jahren darauf, dass es mit einer Aufwertung der Diplomatie oder kreativen Gesprächsforen keineswegs getan ist. Sein Vokabular – Sozialverträglichkeit, verbrauchsreduzierte Wirtschafts-, Energie- und Klimapolitik – klingt noch immer vertraut. Weitgehend in Vergessenheit geraten ist indes die politische Pointe: Um nachhaltig zu sein, muss sich Sicherheitspolitik nicht allein von der Fixierung auf militärische Machtprojektion, sondern auch von der Vergötzung wirtschaftlichen Wachstums lösen. Stattdessen plädierte Brandt für einen Wiederaufbau der südlichen Halbkugel durch Ressourcentransfer aus dem Norden. Womit nichts anderes als Umverteilung von Macht zugunsten ehedem schwacher und zu Lasten traditionell starker Staaten gemeint war. Oder der endgültige Abschied vom Recht des Stärkeren. Warum diese Vision damals keine praktischen Konsequenzen hatte und heute wie ein klassenkämpferischer Anachronismus klingt, liegt auf der Hand. Dass eine zeitgemäße Sicherheitspolitik an ihr auf Dauer nicht vorbeikommt, ebenfalls.

Kann man die Gegenwart tatsächlich mit Melodien der Vergangenheit zum Tanzen bringen? Die Frage erübrigt sich. Wer sie nicht stellt, wird auch keine Antwort bekommen.

Dieser Text ist in leicht modifizierter Fassung zuerst erschienen in „Blätter für deutsche und internationale und Politik“ 11/2019, S. 41-45.

Bernd Greiner, Prof. Dr., ist Gründungsdirektor und Mitarbeiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg / Berlin Center for Cold War Studies.

Bernd Rother ist Senior Fellow bei der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung in Berlin.

Perspektive Gipfeltreffen 2025: Die OSZE besser nutzen

von Wolfgang Zellner

Seit 1990 erleben wir einen fundamentalen Wandel von einem zuletzt recht stabilen bipolaren zu einem höchst instabilen internationalen System. Die Hoffnung auf Kooperation wurde von scharfer Konfrontation abgelöst. Die innenpolitischen Herausforderungen heißen Populismus, Autoritarismus und Untergrabung demokratischer Werte, auch in westlichen Staaten. Außenpolitisch setzt die Hegemonialkonkurrenz zwischen den USA und China den globalen Rahmen. In Europa verfolgen zwei Staaten – Russland und die Türkei – ihre geopolitischen Ambitionen mit militärischen Mitteln und Annektierungen. Das hat zu Sanktionen, wachsenden militärischen Spannungen und dem Beginn einer Aufrüstungsrunde geführt. Subregionale Konflikte wie der um die Region Berg-Karabach, die früher eingedämmt werden konnten, brechen gewaltsam auf. All diese Gewaltkonflikte verbrauchen viel Energie, die wir eigentlich zur Lösung der globalen Umwelt- und Ressourcenprobleme bräuchten.

Paradox: Mehr Aufmerksamkeit für die OSZE

Diese negativen Trends schlagen voll auf die OSZE durch. Als Konsens-Organisation ist sie politisch geschwächt durch die Unfähigkeit ihrer Teilnehmerstaaten (TNS), sich auf Beschlüsse zu einigen. Die zu einer nachhaltigen operativen Stärkung erforderlichen Mittel (Personal, Ausrüstung) werden ihr verweigert. Viele Staaten, auch im Westen, haben die OSZE lange stark vernachlässigt. Aber es gibt eine, wenn auch noch relativ schwache Gegentendenz. Weil die Spannungen insbesondere im Verhältnis zu Russland steigen, alternative Foren (EU, NATO) blockiert sind und manchmal, wie im Fall der Ukraine seit 2014, die OSZE die einzige Organisation ist, die handeln kann, steigt zumindest in einigen TNS wieder das Interesse.

Dazu zählt ganz sicher Deutschland. Das war bereits beim deutschen OSZE-Vorsitz 2016 zu sehen, der mit viel Engagement und Einsatz geführt wurde. Ende 2020 wurde die deutsche Diplomatin Helga Schmid im Konsens der TNS zur Generalsekretärin ernannt. Wenige Tage zuvor hatte der Deutsche Bundestag einen Antrag verabschiedet, in dem er die Bundesregierung auffordert, „sich gegenüber den anderen Teilnehmerstaaten für ein OSZE-Gipfeltreffen 2025“1 einzusetzen. Damit stellt sich die Frage, wie die OSZE effektiver genutzt werden kann, um die politische Substanz zu erarbeiten, die für ein Gipfeltreffen 2025 unabdingbar ist, 50 Jahre nach der Verabschiedung der Schlussakte von Helsinki.

Ist ein neuer Helsinki-2025-Konsens möglich?

Staaten können auf zweierlei Weise Politik in der OSZE machen. Entweder sie schlagen sich von Tag zu Tag durch, von Antrag zu Antrag, von Situation zu Situation. Dies war bisher oft die vorherrschende Vorgehensweise. Oder sie versuchen, eine mittelfristige Strategie zu verfolgen – beispielsweise die Erarbeitung einer Plattform pragmatischer Kooperation im OSZE-Raum bis 2025. Dabei ist die OSZE nicht auf die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen zu reduzieren, die Interessen von Einzelstaaten spielen eine zunehmende Rolle. Dennoch stellt die Gestaltung der Beziehungen zwischen dem Westen und Russland nach wie vor die Kernagenda der Organisation dar.

Eine Helsinki-2025-Agenda erfordert erhebliche politische Investitionen – Initiative, Prestige, Führung – führt also zu Kosten, die im Falle des Scheiterns verloren wären. Da Nichtstun aber möglicherweise zu noch höheren Kosten führt, wird hier vorgeschlagen, mit der Arbeit an einer Plattform pragmatischer Kooperation mit Russland, aber auch anderen Staaten, zu beginnen, die idealiter auf einem OSZE-Gipfel 2025 verabschiedet werden könnte.

Notwendige Elemente einer solchen Plattform wären:

- Die Lösung des Konflikts in der Ostukraine.

- Zusätzliche Rüstungskontrollmaßnahmen, insbesondere für die Kontaktzonen zwischen NATO-Staaten und Russland.

- Die Diskussion des Verhältnisses zwischen den OSZE-Prinzipien der freien Bündniswahl und der Berücksichtigung legitimer Sicherheitsinteressen anderer Staaten.

- Ein Dialog zwischen den Integrationsorganisationen EU und Eurasische Wirtschaftsunion.

- Eine zumindest prozedurale Einigung in Bezug auf die Fortsetzung der blockierten OSZE-Aktivitäten in der »menschlichen Dimension« der Sicherheit (u.a. Menschenrechtsfragen, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit).

Es sei zunächst dahingestellt, in welchem Maße die genannten Elemente 2025 bereits realisiert sein müssten, um eine Beschlussfassung zu ermöglichen – letztlich ist das Verhandlungssache der beteiligten Parteien. Ziel eines solchen Programms wäre es, die derzeitige Konflikteskalation zu stoppen und Zusammenarbeit in Feldern gemeinsamer Interessen zu ermöglichen. Gegenwärtig sind weder Russland noch die meisten westlichen Staaten zu einem solchen Kurs bereit.

Helsinki »Dekalog« (1975)

Im Prinzipienkatalog («Dekalog») der Schlussakte definierten die Teilnehmerstaaten der Konferenz zehn Grundregeln ihrer zukünftigen Beziehung. Diese sind:

I. Souveräne Gleichheit, Achtung der der Souveränität innewohnenden Rechte

II. Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von Gewalt

III. Unverletzlichkeit der Grenzen

IV. Territoriale Integrität der Staaten

V. Friedliche Regelung von Streitfällen

VI. Nichteinmischung in innere Angelegenheiten

VII. Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit

VIII. Gleichberechtigung und Selbstbestimmungsrecht der Völker

IX. Zusammenarbeit zwischen den Staaten

X. Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach Treu und Glauben

Elemente pragmatischer Kooperation im OSZE-Raum

Den Konflikt in der Ostukraine zu lösen, wird schon schwierig genug werden. In den sieben Jahren seit seinem Beginn ist dies auch auf sechs Gipfeltreffen, mehr als einem Dutzend Außenministertreffen und ungezählten Treffen auf Beamtenebene des vermittelnden Normandie-Formats (Ukraine, Russland, Frankreich, Deutschland) nicht gelungen. Aber die Lösung des Ukrainekonflikts wäre noch nicht genug. Das größere Problem stellt die völkerrechtswidrige Annektierung der Krim durch Russland dar. Denn die Mehrheit der westlichen Staaten ist erst dann zur Wiederaufnahme normaler Beziehungen („business as usual“) zu Russland bereit, wenn dessen Regierung die Krim-Annexion rückgängig macht. Das aber ist kaum vorstellbar. Wenn die Staaten nicht auf unabsehbare Zeit in diesem Dilemma steckenbleiben wollen, sollten sie einen Weg suchen, den rechtlichen Dissens weiter aufrechtzuerhalten, ohne gleichzeitig die faktische Zusammenarbeit zu verunmöglichen. Ein Präzedenzfall hierfür wäre der Umgang mit der Annektierung der baltischen Staaten durch die Sowjetunion, die von den meisten westlichen Staaten niemals anerkannt wurde, ohne dass sie deswegen jede Zusammenarbeit mit der Sowjetunion auf Eis gelegt hätten. Noch ist es zu früh, um erkennen zu können, wie ein Weg aus dem Krim-Dilemma aussehen könnte.

Zusätzliche Rüstungskontrollmaßnahmen in den NATO-Russland-Kontaktzonen sind notwendig, um insbesondere im Baltikum und in der Schwarzmeer-Region die wachsenden Eskalationsrisiken durch militärische Übungen nahe der Grenzen und die Vornestationierung von Streitkräften einzudämmen und perspektivisch zu verringern. Das betrifft zunächst und am dringendsten ein Abkommen zwischen der NATO und Russland über die Verhinderung gefährlicher militärischer Aktivitäten. Derlei Abkommen gibt es zwischen Russland und einzelnen Staaten, wichtig wäre ein Gesamtabkommen mit der NATO. Weiterhin wäre vordringlich, die USA im »Vertrag über den Offenen Himmel« (Open Skies) zu halten, aus dem sie noch im November 2020 unter der Trump-Administration ausgetreten waren – schließlich gehört Open Skies gemeinsam mit dem »Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa« (KSE) und dem »Wiener Dokument über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen« (WD11) zu dem mittlerweile stark entwerteten Rüstungskontroll-Acquis der OSZE, der einer umfassenden Renovierung und Neuausrichtung bedarf. Dazu zählen prioritär umfassendere Abkommen über Rüstungskontrolle im Baltikum und in der Schwarzmeer-Region, die neben vorne stationierten Streitkräften auch Aktivitäten der Seestreitkräfte und Flugkörper längerer Reichweite einschließen sollten.2

Die Diskussion über das Verhältnis zwischen den OSZE-Prinzipien der freien Bündniswahl und der Berücksichtigung der legitimen Sicherheitsanliegen anderer Staaten ist von zentraler Bedeutung, wenn die Frage der bereits vollzogenen und möglicher weiterer NATO-Erweiterungen in einen ordnungspolitischen Rahmen gestellt werden soll. Einerseits ist in Prinzip I des Helsinki-Dekalogs zu lesen, dass die Staaten das Recht haben, „Vertragsparteien bilateraler oder multilateraler Verträge zu sein oder nicht zu sein, einschließlich des Rechts, Vertragspartei eines Bündnisses zu sein oder nicht zu sein“. Andererseits hält der OSZE-»Verhaltenskodex zu politisch-militärischen Aspekten der Sicherheit« von 1994 in Punkt 13 fest, dass jeder TNS „dabei die legitimen Sicherheitsanliegen anderer Staaten sowie die Notwendigkeit, zur internationalen Sicherheit und Stabilität beizutragen, berücksichtigen“ muss. Das Verhältnis zwischen diesen beiden ganz offensichtlich konkurrierenden Prinzipien ist nie präzisiert worden. Genau das aber ist nötig, um zu tragfähigen »rules of the road« für die Gestaltung europäischer Sicherheitsstrukturen zu kommen.

Eine Diskussion zwischen EU, Eurasischer Wirtschaftsunion, Russland und anderen Staaten über die Kompatibilität verschiedener wirtschaftlicher Integrationsorganisationen ist schon deshalb notwendig, weil der Streit um die EU-Assoziierung der Ukraine mit zu dem Gewaltkonflikt dort beigetragen hat. Die traditionelle integrationspolitische Sichtweise, dass Wirtschaftsbeziehungen per se verbinden, ist zum Teil überholt, sie können auch trennen und im Extrem zu gewaltsam ausgetragenen Konflikten führen. Während Russland seit längerem von der »Integration der Integrationen« spricht, sind die EU und viele ihrer Mitgliedsstaaten nicht zu einem Dialog mit der Eurasischen Wirtschaftsunion bereit, um ihr nicht die gleiche Bedeutung wie der EU zuwachsen zu lassen. In Deutschland ist diese Abneigung weniger stark. Auf der Wirtschaftskonferenz des deutschen OSZE-Vorsitzes 2016 sagte der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier: „Ich habe mich etwa für einen Dialog der EU mit der Eurasischen Wirtschaftsunion eingesetzt“.3 In dieser Frage wird es insbesondere im Westen eines Umdenkens bedürfen.

Eine prozedurale Einigung bezüglich der OSZE-Aktivitäten der »menschlichen Dimension« betrifft insbesondere jene größeren OSZE-Veranstaltungen, für deren Organisierung Konsensbeschlüsse erforderlich sind. Gegenwärtig wird die Beschlussfassung über Veranstaltungen der menschlichen Dimension, insbesondere des »Human Dimension Implementation Meeting« (HDIM) von einer Reihe autokratisch regierter Staaten (etwa Türkei, Russland, Tadschikistan) derart verzögert, dass kaum noch eine Vorbereitung möglich ist. Über eine Reform wird seit einem Jahrzehnt diskutiert. Die Grundlinie eines Kompromisses könnte sein, eine Standard-Agenda einzuführen, die nicht jedes Jahr neu verabschiedet werden muss. Im Gegenzug würde das HDIM von zwei auf eine Woche verkürzt werden, was ein primäres Anliegen Russlands darstellt.

Ausblick

Zusätzliche Attraktivität könnte ein Programm pragmatischer Kooperation gewinnen, wenn Zukunftsfragen mit einbezogen würden, etwa die Wasserstoffwirtschaft von morgen, die manchen Ländern völlig neue Perspektiven eröffnen könnte. Dennoch: Es ist überhaupt nicht sicher, dass die hier vorgeschlagene Agenda Erfolg haben wird. Ganz im Gegenteil dürfte aus heutiger Sicht eher Skepsis angebracht sein. Aber es wäre fahrlässig, es nicht zu versuchen. Die Alternativen wären weitere Eskalation und Verschwendung politischer Kraft, die so dringend für die Lösung der globalen Klima- und Ressourcenprobleme gebraucht wird.

Dieser Artikel basiert auf einer umfangreicheren Studie, die der Autor für das Zentrum für OSZE-Forschung (CORE) des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH) im Auftrag des Planungsstabs des Auswärtigen Amts erstellt hat. Vgl. Zellner,W. (2020): Using the OSCE More Effectively. Ideas and Recommendations. November 2020, IFSH.

Anmerkungen

1) Deutscher Bundestag (2020): 45 Jahre Schlussakte von Helsinki, 30 Jahre Charta von Paris – die OSZE für künftige Aufgaben stärken, Drucksache 19/24390, 17.11.2020, angenommen am 20.11.2020.

2) Vgl. dazu ausführlicher: Zellner, W.; Oliker, O.; Pifer, S. (2020): A little of the old, a little of the new. A fresh approach to conventional arms control in Europe. Deep Cuts Issue Brief No. 11, Hamburg: IFSH.

3) Eröffnungsrede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier zur Wirtschaftskonferenz des deutschen OSZE-Vorsitzes »Connectivity for Commerce and Investment«, 18.05.2016.

Wolfgang Zellner ist Senior Research Fellow am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH). Bis 2018 war er stellvertretender Direktor des IFSH und leitete dessen Zentrum für OSZE-Forschung (CORE).

Vertrauensbildende Maßnahmen

Zivilgesellschaftliche Impulse für ein unverzichtbares Element der Entspannungspolitik

von Ute Finckh-Krämer

In einer Situation, in der die Spannungen zwischen der NATO und Russland in Europa zunehmen und von beiden Seiten kräftig aufgerüstet wird, erwächst aus Expert*innen-Kreisen die Forderung nach einer »Neuen Entspannungspolitik«, die auf den Erfahrungen des Kalten Krieges aufbaut und sie an die aktuelle Situation anpasst. Expert*innen zu NATO- und europäischen Sicherheitsfragen sind dabei überzeugt: Vertrauensbildende Maßnahmen können hierfür eine wichtige Rolle spielen.

Was sind Vertrauensbildende Maßnahmen?

Erstmals verankert wurden sie in der Schlussakte der »Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa«, verabschiedet in Helsinki am 1. August 1975 (KSZE 1975). Die Schlussakte enthielt Vereinbarungen zu drei Themenbereichen (auch »Körbe« genannt):

- Sicherheit und die Beziehungen der Unterzeichnerstaaten untereinander,

- Wirtschaftliche Zusammenarbeit,

- Zusammenarbeit im humanitären und kulturellen Bereich.

Die »Vertrauensbildenden Maßnahmen« sind Teil des ersten Themenbereichs (KSZE 1975, S. 12ff.). Als typische vertrauensbildende Maßnahmen wurden in der KSZE-Schlussakte unter anderem genannt:

- Vorherige Ankündigung größerer Manöver,

- Austausch von Manöver-Beobachter*innen,

- Vorankündigung größerer militärischer Bewegungen,

- Gegenseitiger Besuch von Militärdelegationen.

All diese Maßnahmen sollten auf freiwilliger, gegenseitiger Basis erfolgen.

Implementierung und Institutionalisierung

1990 wurde auf Basis der KSZE-Schlussakte das erste »Wiener Dokument« vereinbart, das die vertrauensbildenden Maßnahmen präzisierte und verbindlich machte. Zur Implementierung der darin vereinbarten Maßnahmen in Deutschland wurde im April 1991 das »Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr« gegründet. Im Jahresabrüstungsbericht 1990/1991 der Bundesregierung werden seine Aufgaben im Abschnitt »Organisationsstruktur für die Implementierung und Verifikation rüstungskontrollpolitischer Vereinbarungen« wie folgt beschrieben: „Der Bundesminister der Verteidigung ist zuständig für die fachliche Vorbereitung, Steuerung, Durchführung und Auswertung von Implementierungsaktivitäten und hat zu diesem Zweck insbesondere das ‘Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr‘ (ZVBw) in Geilenkirchen in Dienst gestellt.“ (Bundesregierung 1992, S. 27)

Mit dem Abschluss weiterer Abkommen und Verträge im Bereich Rüstungskontrolle und Verifikation, z.B. dem »Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa« (KSE-Vertrag) von 19921 oder dem »Vertrag über den Offenen Himmel« von 2002, wurden die Aufgaben des ZVBw entsprechend erweitert.2 Das »Wiener Dokument« wurde im Rahmen der OSZE mehrfach aktualisiert, zuletzt 2011 (WD11, vgl. Auswärtiges Amt 2021). Im Rahmen des Vertrages über den Offenen Himmel wurde eine spezielle, dauerhaft tagende Überprüfungskommission bei der OSZE eingerichtet, die als etablierte vertrauensbildende Maßnahme betrachtet werden kann: die »Beratungskommission Offener Himmel« (Open Skies Consultative Commission, OSCC).

Nach dem Ende des Kalten Krieges und der Auflösung des Warschauer Paktes wurde aus der KSZE die OSZE (seit 1. Januar 1995). Die KSZE/OSZE spielte durch die in ihrem Rahmen vereinbarten Abkommen und Verträge beim Abzug des größten Teils der US-Truppen aus Europa und der gesamten sowjetischen bzw. russischen Truppen aus der ehemaligen DDR und den Staaten des Warschauer Paktes eine wichtige Rolle. Durch die OSZE wurde auch der Spielraum für Vertrauensbildende Maßnahmen erweitert, weil der Abzug in enger Zusammenarbeit zwischen dem Militär der Stationierungsstaaten und der UdSSR bzw. Russlands erfolgte. Wer zusammenarbeitet, lernt sich kennen, was für die institutionalisierte Zusammenarbeit im Rahmen entsprechender Verträge förderlich ist.

Da sich die NATO im Gegensatz zum Warschauer Pakt nach dem Ende des Kalten Krieges nicht auflöste, sondern ab 1997 Beitrittsverhandlungen mit ehemaligen Mitgliedsstaaten des Warschauer Paktes aufnahm, wurde 1997 die NATO-Russland-Grundakte beschlossen (vgl. NATO 1997). In ihr sind wichtige Elemente vertrauensbildender Maßnahmen enthalten: z.B. die Einrichtung des Ständigen Gemeinsamen NATO-Russland-Rates und die Einrichtung militärischer Verbindungsstäbe auf verschiedenen Ebenen. Außerdem ist der Verzicht auf die dauerhafte Stationierung zusätzlicher substanzieller Kampftruppen in Europa durch die NATO darin enthalten und eine entsprechende Zurückhaltung Russlands bei der Dislozierung konventioneller Streitkräfte in Europa. Die Grundakte ist jedoch kein völkerrechtlich verbindliches Abkommen, sondern eine politische Absichtserklärung, wenn auch eine, die seit über 20 Jahren von beiden Seiten respektiert wird.

Ende der 90er Jahre verschlechterte sich das Klima für Abrüstung, Rüstungskontrolle und vertrauensbildende Maßnahmen insbesondere zwischen den USA und Russland. Erstes Anzeichen dafür war, dass zwar Russland den »Atomwaffenteststopp-Vertrag« (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) unterzeichnete und ratifizierte, der US-Senat aber nach der Unterzeichnung durch den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton am 24. September 1996 die Ratifizierung ablehnte. Ende 2001 kündigte sein Nachfolger George W. Bush den Austritt aus dem bilateralen ABM-Vertrag an, der dann zum 13. Juni 2002 erfolgte. Der 1999 im Rahmen der OSZE angepasste KSE-Vertrag wurde 2004 zwar von Russland (sowie Belarus, der Ukraine und Kasachstan), nicht aber von den NATO-Staaten ratifiziert. 2007 setzte Russland seine Verpflichtungen aus dem ursprünglichen KSE-Vertrag aus und kündigte ihn am 11. März 2015 vollständig auf.

Mit der Annexion der Krim und der Unterstützung der Separatistenrepubliken in der Ostukraine durch Russland im Frühjahr 2014, die aus einem innerukrainischen Konflikt einen Bürgerkrieg mit russischer Beteiligung machte, verschärften sich die Spannungen zwischen der NATO und Russland dramatisch. Gleichzeitig warfen sich Russland und die USA gegenseitig vor, den 1987 von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow ausgehandelten INF-Vertrag zum Verbot landgestützter Mittelstreckenraketen zu verletzen. Anstatt mit vertrauensbildenden Maßnahmen wie gegenseitigen, freiwilligen Vor-Ort-Inspektionen die Vorwürfe zu klären, stellten sich beide Seiten stur.

Unter dem US-Präsidenten Donald Trump führte diese verfahrene Situation schlussendlich zum Austritt erst der USA und dann Russlands aus dem INF-Vertrag. Ähnlich wie im Kalten Krieg blieben als letztes Mittel zur Eskalationsbegrenzung die Vertrauensbildenden Maßnahmen, insbesondere das Wiener Dokument und der Vertrag über den Offenen Himmel. Allerdings erklärte Donald Trump am 21. Mai 2020 auch noch den Austritt aus dem Vertrag über den Offenen Himmel, der am 22. November 2020 – kurz vor Ende seiner Amtszeit – rechtswirksam wurde. Daraufhin erklärte Russland am 15. Januar 2021, dass es Schritte zum Ausstieg aus dem Vertrag vorbereite.

Initiative »Neue Entspannungspolitik. JETZT!« (INEP)

Diese Initiative ist aus einem zivilgesellschaftlichen Aufruf hervorgegangen: Expert*innen zur Sicherheitspolitik, ehemalige Politiker*innen, Gewerkschafter*innen, Friedensforscher*innen und weitere Gruppen forderten 2016: „Die Spirale der Gewalt beenden – für eine neue Friedens- und Entspannungspolitik jetzt!“. Die Analyse der Initiative ist, dass sich in den letzten Jahren das Verhältnis zwischen dem Westen und der russischen Föderation dramatisch verschlechtert habe und alte und neue Feindbilder wieder (auf)erstünden. Die Initiative hat es sich daher zum expliziten Ziel gesetzt, „von den Erfahrungen mit der Entspannungspolitik der 60er bis 80er Jahre [zu] lernen […, um] Gewalt zu verhindern und beiderseits akzeptable Lösungen zu finden“.

Daher will die Initiative die Debatte über einen neuen Ansatz in der Friedens- und Entspannungspolitik voranbringen und stellt dazu unter anderem Informationen zu einer Reihe an Themen (in Teilen mehrsprachig) zur Verfügung (Entspannungspolitik; Rüstungskontrolle; Krisen und Konflikte; UNO und OSZE; Zeitgeschichtliches).

Mehr Informationen zur Initiative: neue-entspannungspolitik.berlin

Neue Impulse aus Expert*innenkreisen

Gegen diesen anhaltenden Trend erheben diverse Fachleute aus Wissenschaft und Politik sowie in der Regel pensionierte hohe Militärs immer wieder ihre Stimme und liefern alternative Impulse. Im Juni 2020 bildete sich – wohl auch motiviert durch den angekündigten Austritt der USA aus dem Vertrag über den Offenen Himmel – eine Gruppe von etwa 40 Expert*innen aus Russland, europäischen NATO-Staaten und den USA, die über strategische Stabilität, Risiko-Reduzierung und Vertrauensbildende Maßnahmen diskutierten und Anfang Dezember 2020 eine Reihe von Empfehlungen vorlegten. Die Teilnehmer*innen dieses Track-II-Dialogs waren Fachwissenschaftler*innen, ehemalige Diplomat*innen und ehemalige Offiziere. Etwa 100 weitere Personen unterstützten die Empfehlungen, die auf Englisch und Russisch veröffentlicht wurden.3

Die Empfehlungen dieses Expert*innen-Dialogs sind in sieben Kategorien zusammengefasst:

- Den Praxis-Dialog zwischen Russland und den NATO-Mitgliedsstaaten wiederherzustellen, einschließlich direkter Kontakte zwischen militärischen Befehlshabern und Expert*innen.

- Gemeinsame Regeln zu entwickeln, die das Risiko unbeabsichtigter Zwischenfälle zu Land, in der Luft und zur See senken.

- Stabilität durch Transparenz zu erhöhen, gefährliche militärische Aktivitäten zu vermeiden und feste Kommunikationskanäle aufzubauen, durch die bei eventuellen Zwischenfällen eine Eskalation verhindert werden kann.

- Die NATO-Russland-Grundakte von 1997 zu nutzen (und ggf. zu ergänzen), um Zurückhaltung, Transparenz und Vertrauensbildende Maßnahmen zu kodifizieren.

- Mögliche geografische Grenzen für die Stationierung konventioneller Streitkräfte der NATO und Russlands in Europa zu erkunden, um Transparenz und Stabilität zu erhöhen.

- Konsultationen zwischen Russland und den USA bzw. der NATO zu den Themen Mittelstreckenraketen und ballistische Raketenabwehr zu etablieren, um ein neues Wettrüsten mit nuklear bewaffneten Raketen in Europa zu verhindern.

- Den Vertrag über den Offenen Himmel zu erhalten.

Zu allen sieben Kategorien werden im Dokument detaillierte Empfehlungen abgegeben. Dazu gehören Mindestabstände zwischen militärischen Flugzeugen und Schiffen, der Austausch von Flugdaten, parallele, aufeinander abgestimmte Selbstverpflichtungen zu Benachrichtigungen und Manöverbeobachtungen, die über das Wiener Dokument von 2011 hinausgehen, Verzicht auf Manöveraktivitäten in direkten Grenzbereichen, informelle Vorab-Benachrichtigungen auf hoher Ebene bei »snap exercises« sowie detaillierte Vorschläge zu konkreten Konsultations- und Verhandlungsthemen.

Den Vertrag über den Offenen Himmel zu erhalten erscheint auf den ersten Blick schwierig, nachdem Russland angekündigt hat, dass es seinen Ausstieg vorbereitet und völkerrechtlich gesehen der noch von Präsident Trump vollzogene Austritt der USA von Präsident Biden nicht einfach rückgängig gemacht werden kann. Ein erneuter Beitritt mit Ratifizierung durch den US-Senat scheitert erwartbar an den dortigen Mehrheitsverhältnissen. Eine erneute Unterzeichnung und eine Erklärung, dass die USA sich zu den gleichen Bedingungen wie vor dem Austritt beteiligen, scheint möglich: eine detaillierte Beschreibung hat der deutsche Open Skies-Experte Wolfgang Richter vorgelegt (vgl. Richter 2021). Richter gehört zu den Expert*innen, die am oben beschriebenen Expert*innendialog zur Risikoreduzierung teilgenommen und die Empfehlungen formuliert haben. Im schlimmsten Fall blieben von allen möglichen Formaten vertrauensbildender Maßnahmen bald im Wesentlichen nur noch die im Wiener Dokument vereinbarten Maßnahmen in der aktuellen, eigentlich modernisierungsbedürftigen Form. Die Empfehlungen der Expert*innengruppe sind daher für jede Form neuer Entspannung absolut zentral.

Weitere vertrauensbildende Maßnahmen, die immer wieder von zivilgesellschaftlichen Akteuren, ehemaligen Politiker*innen, diversen Initiativen und Expert*innen-Kommissionen vorgeschlagen werden, könnten darüber hinaus die Folgenden sein:

- Die Reduzierung der Rolle von Nuklearwaffen in den jeweiligen Sicherheitsdoktrinen der USA und Russlands.

- Ein einseitiger Abzug der auch aus Sicht der Abschreckungsbefürworter militärisch irrelevanten taktischen US-Atomwaffen aus Europa und der Türkei bzw. der Abzug der genauso irrelevanten taktischen russischen Atomwaffen aus dem europäischen Teil Russlands.

- Ein Beitritt von NATO-Staaten zum Atomwaffenverbotsvertrag (evtl. im Rahmen eines gemeinsamen Vorgehens von Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Norwegen).

- Eine generelle Senkung anstatt dauernder Erhöhungen von Militärhaushalten. Die globale Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass Sicherheit nicht nur militärisch gedacht werden darf. Sowohl für die Bewältigung ihrer Folgen werden erhebliche finanzielle Mittel gebraucht, als auch für die klimapolitisch unbedingt notwendige, schnelle Reduzierung des Ausstoßes von Klimagasen. Eine Verknappung der Mittel für soziale, ökologische und gesundheitliche Zwecke zu Gunsten des Militärs erscheint in dieser Situation unsachgemäß und kontraproduktiv.

Ausblick

Vertrauensbildende Maßnahmen müssen immer das Ziel haben, wieder zu verbindlichen Maßnahmen zu kommen – sonst haben sie keine dauerhafte Wirkung. Das ist kein Selbstläufer – um von der KSZE-Schlussakte zum Ende des Kalten Krieges zu kommen, bedurfte es eines Michail Gorbatschows, die NATO hat wenig dazu beigetragen. Diesmal könnten und sollten die NATO- und EU-Staaten die ersten Schritte hin zu mehr vertrauensbildenden Maßnahmen und einem neuen Anlauf zu mehr Entspannung machen.

Anmerkungen

1) Alle Datumsangaben in diesem Text entsprechen dem Jahr des Inkrafttretens des jeweiligen Vertrages.

2) Vgl. z.B. zum KSE-Vertrag den Bericht der Bundesregierung zur Rüstungskontrolle und Abrüstung 1992, Bundestagsdrucksache 12/4846, S. 12.

3) Vgl. Recommendations of the Participants of the Expert Dialogue on NATO-Russia Military Risk Reduction in Europe, iskran.ru, 06.12.2020.

Literatur

Auswärtiges Amt (2021): Wiener Dokument: Mehr Vertrauen durch Transparenz. Webpage, 17.02.2021.

Bundesregierung (1992): Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht zum Stand der Bemühungen um Rüstungskontrolle und Abrüstung sowie der Veränderungen im militärischen Kräfteverhältnis (Jahresabrüstungsbericht 1990/91). Bundestagsdrucksache 12/2442, 14.04.1992.

Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) (1975): Schlussakte. Helsinki, osce.org.

North Atlantic Treaty Organization (NATO) (1997): Grundakte über Gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen der Nordatlantikvertrags-Organisation und der Russischen Föderation. nato.int, 27.05.1997.

Richter, W. (2021): Open-Skies-Vertrag in Gefahr, SWP-Aktuell Nr. 10, Februar 2021.

Ute Finckh-Krämer ist seit über 45 Jahren friedens- und abrüstungspolitisch aktiv. Sie war von 2013 bis 2017 als Bundestagsabgeordnete der SPD unter anderem Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und des Unterausschusses Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung.

Was sind »Inseln der Kooperation«?

von Alexandra Dienes

Wenn zwischenstaatliche Beziehungen angespannt sind oder gar in einer Sackgasse zu stecken scheinen – wie seit geraumer Zeit zwischen Russland und der EU zu beobachten ist – bietet die Politik der »Inseln der Kooperation« einen Ausweg. Diese Politik der kleinen Schritte ist eine pragmatische Politik, die kein Vertrauen zwischen den Akteuren voraussetzt und somit sehr niedrigschwellig ist. Im Gegenteil, Inseln der Kooperation können als Beginn vertrauensbildender Maßnahmen im Sinne der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verstanden werden, die Vorhersehbarkeit erhöhen, Vertrauen Schritt für Schritt aufbauen und langfristig möglicherweise einen fruchtbaren Boden für weitergehende, ambitioniertere politische Initiativen bereiten.

Die scheinbar felsenfeste politische Logik – ohne Vertrauen keine ernstzunehmende Zusammenarbeit – wird mit den »Inseln der Kooperation« vom Kopf auf die Füße gestellt: Ohne Zusammenarbeit kann kein Vertrauen wachsen. Wöchentlich wird bei den Treffen der Diplomat*innen der 57 teilnehmenden Staaten der OSZE in der Wiener Hofburg beklagt, dass europäische Sicherheit ohne Vertrauen nicht funktioniere. Die Lösung von akuten internationalen Problemen und Konflikten, sei es im Donbass in der Ukraine oder in Berg-Karabach zwischen Armenien und Aserbaidschan, bleibt bei einer derartigen Annahme klar auf der Strecke. Die logische Fortsetzung dieses Arguments würde bedeuten, dass mit schwierigen Nachbarn wie Russland, die oft als Teil des Problems gelten, nicht ernsthaft kooperiert werden kann, bevor diese Akteure ihr Verhalten nicht ändern und Vertrauen nicht wiederhergestellt wird. Ein Teufelskreis, gepaart mit fatalem Wunschdenken, der zur Erlahmung der Politik führt.

Auch wenn Inseln der Kooperation keinen schnellen Durchbruch erzielen können, durchbrechen sie doch diesen Teufelskreis. Solche Politik postuliert eine pragmatische Zusammenarbeit in klar umrissenen Bereichen (»Inseln«) auf Grundlage der sich überschneidenden Interessen. Es handelt sich also um eine Insel der Kooperation, wenn zwei (verfeindete) Seiten sich für eine Handlung entscheiden, die Erleichterung bzw. Verbesserung für beide Seiten bringt. Eine Insel ist erfüllt, sobald und solange die Zusammenarbeit läuft. Unmittelbares Ziel ist es, eine Verschlechterung der Situation an einigen wenigen Punkten aufzuhalten bzw. zumindest die Kommunikationskanäle offen zu halten.

Der Maßstab bzw. die Größe der Insel kann variieren. Es fängt an mit kleinen Initiativen – man denke an die grenzüberschreitende Bekämpfung eines Buchsbaumschädlings, der Georgien und die abtrünnige Republik Abchasien gleichermaßen heimsucht, oder die Wiedereröffnung einer wichtigen Brücke über die Kontaktlinie im Donbass, die Zivilist*innen täglich nutzen, um zur Arbeit zu gelangen; reicht über regionale Programme für Jugendliche bis hin zu internationalen Meilensteininitiativen wie dem Nuklearabkommen mit dem Iran aus dem Jahr 2015. Letzteres Beispiel kann als eine funktionierende Insel der Kooperation im Bereich »nukleare Nichtverbreitung« gelten. An der Insel waren der Iran auf der einen Seite und die USA, Russland, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und China auf der anderen Seite beteiligt, zumindest für die Zeit vor dem Austritt der USA 2018. Die Hoffnung auf eine Rettung des Deals gilt seit dem Amtsantritt Joe Bidens und der Wiederaufnahme der Verhandlungen in 2021.

Inseln der Kooperation sind nicht an Vorbedingungen geknüpft. Sie setzen auf eine interessenbasierte und lösungsorientierte Zusammenarbeit und bezwecken keine strategische Partnerschaft. Diese Politik eignet sich für Interaktion mit schwierigen Partnern, sie ist keine Belohnung für gutes Benehmen. Frei nach dem Motto: „Zusammenarbeit wo möglich, Widerstand wo nötig“. In dieser logischen Dyade aus Abschreckung und Entspannungspolitik (Détente), die dem »Harmel Report« der NATO aus dem Jahr 1967 entnommen ist und im Prinzip bis heute gilt, sind Inseln der Kooperation klar der Détente-Seite zuzuordnen. Inseln der Kooperation begreifen Differenzen oder Probleme als normal und nehmen Rückschläge als neuen Ausgangspunkt für Anpassungen und nicht als Beweis für Inkompatibilität. Sie sind im konfrontativen Klima möglich, sogar wenn keine diplomatischen Beziehungen bestehen (Georgien-Russland) oder Gebiete nicht anerkannt werden (Moldau-Transnistrien) und widersprechen nicht bestehenden Sanktionen (EU-Russland).

Das Konzept ist nicht ganz neu: Wolfgang Zellner brachte es 2016 in die Debatte zurück und es wurde in der Folge von einer FES-initiierten Gruppe junger Wissenschaftler*innen aus dem OSZE-Raum weiterentwickelt (vgl. Zellner 2016, FLEET 2018). Das daraus resultierende Papier wurde dem damaligen Generalsekretär der OSZE Thomas Greminger präsentiert und anschließend in sieben Staaten1 mit Fachleuten und politischen Entscheidungsträger*innen diskutiert.

Die Diskussionen mit den Repräsentant*innen dieser Staaten haben gezeigt, dass im östlichen Europa zwei erfolgreiche Beispiele der »Politik der Kooperationsinseln« hervorstechen. Zum einen in Georgien, das nach dem Krieg mit Russland im Jahr 2008 nun seit 2012 nicht nur eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit Russland anstrebt, sondern auch die abtrünnigen Republiken Abchasien und Südossetien durch Kooperation auf humanitärer Ebene wieder stärker anzubinden versucht, zum Beispiel durch den kostenlosen Zugang zum georgischen Bildungs- und Gesundheitswesen. Das steht im starken Kontrast zur früheren georgischen Politik gegenüber den abtrünnigen Territorien unter Präsident Saakaschwili, die auf Isolation oder gar Rückeroberung setzte.

Zum anderen die Kooperationsinseln zwischen der Republik Moldau und dem international nicht anerkannten separatistischen Gebiet Transnistrien: Moldau versucht durch die Anwendung seines Assoziierungs- und Freihandelsabkommens mit der EU (DCFTA) auf Transnistrien, dieses wieder enger anzubinden. Zudem erkennt Moldau transnistrische Autokennzeichen und Hochschulabschlüsse an. Faktisch gibt es zwischen den beiden Gebieten keine Grenze. Dies verdeutlicht, trotz des ungelösten territorialen Status, ein durchaus gutes Szenario aus humanitärer Perspektive.

Jedoch sehen nicht alle die Beispiele aus Georgien und Moldau als Erfolge. Denn Inseln der Kooperation können auch einen für bestimmte Akteure nicht wünschenswerten Status quo zementieren. So hat die Politik der kleinen Schritte weder Abchasien nach Georgien zurückgebracht noch die Reintegration von Transnistrien erreicht, so die Kritiker*innen. Im Gegenteil, die lokalen (von der jeweiligen Zentralregierung nicht anerkannten) Eliten könnten dadurch sogar gestärkt werden. In diesem Zusammenhang wird humanitäre Zusammenarbeit oft als eine unerwünschte Konzession an »die Separatist*innen« bewertet.

Gleichwohl hängt diese Bewertung von der Wahl der Zeitspanne ab: Kurzfristig mögen die Inseln der Kooperation weder etwas am Status der abtrünnigen Gebiete ändern noch die Beziehungen mit Russland verbessern, um nur zwei Beispiele zu nennen. Mittelfristig könnten die durch die Inseln der Kooperation entstandenen Beziehungen (und ggf. die eroberten »Herzen und Köpfe« der Bürger*innen) jedoch die Verschlechterung des Status quo verhindern und einen Dialog ermöglichen. Warum das wichtig ist, verdeutlicht ein Gedankenexperiment: Wenn eine Blockade verhängt wird und Kontakte abbrechen, verfestigen sich die Feindbilder und jegliche Annäherung wird deutlich schwieriger. Langfristig könnten die durch die Zusammenarbeit entstandenen Beziehungen das nötige Fundament liefern, um Engagement zu vertiefen oder gar Durchbrüche zu erzielen, wenn sich das politische Klima eines Tages verbessert.

In diesem Zusammenhang stellte sich bei einigen der oben erwähnten Diskussionen in den sieben Staaten die Frage, wie man die »low politics« der Inseln der Kooperation mit der Ebene der »high politics« besser verknüpfen kann. Wie können kleine Schritte in die große Politik überschwappen (»spillover«)? »Wandel durch Annäherung« war das Motto der Ostpolitik von Willy Brandt und Egon Bahr und begründete die Entspannungspolitik. Das Ziel war damals klar, wenn auch sehr fern: die deutsche Wiedervereinigung. Die gegenwärtige Situation lässt den Nordstern weniger klar erscheinen: Wohin führen die Inseln der Kooperation? Selbst wenn sie mit der Zeit mehr werden, vielleicht zu einem Archipel anwachsen, was sollen sie erreichen? Und vor allem, wie können sie konkret zur Beilegung der Konflikte und somit zur Verbesserung der Sicherheitssituation in Europa beitragen?

Freilich gibt es darüber gegenwärtig keine Einigkeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten, geschweige denn im transatlantischen Verhältnis. Wenn man die Länder der östlichen Partnerschaft und Russland dazunimmt, wird es noch unübersichtlicher. Die OSZE bietet jedoch einen Ansatzpunkt, der bereits 1990 in der »Pariser Charta für ein neues Europa« festgehalten wurde: kooperative Sicherheit. Sicherheit, die gemeinsam und vernetzt gedacht wird, die die Anwendung von Gewalt genauso verbietet wie die Stärkung der eigenen Sicherheit auf Kosten der Anderen. Sicherheit, die auf gemeinsamer Bekämpfung der globalen Probleme fußt, von der Aufrüstung über die Migration bis zu Klimawandel und Pandemien (siehe Beitrag von Simon Weiß zur kooperativen Sicherheit). Das ist freilich ein sehr langfristiges Ziel und angesichts der gegenwärtigen Spannungen kaum vorstellbar. Dennoch ist es wichtig, dieses einst gemeinsam vereinbarte politische Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

Zusammenfassend können Inseln der Kooperation als Grundlage für Entspannungspolitik im 21. Jahrhundert dienen. Sie sollen nicht Zweck der Politik sein, sondern viel mehr ein Mittel zum Zweck: um Verschlechterung der Beziehungen zu verhindern und die noch offenen Kommunikationskanäle beizubehalten und, wenn die Zeit reif ist, diese auszubauen. Denn wenn der richtige Moment kommt und das berühmte Gelegenheitsfenster aufgeht, kann auf dieser Basis aufgebaut werden. Kurzum, Inseln der Kooperation sind heute wichtiger denn je – nicht trotz, sondern gerade wegen aller Rückschläge und scheinbarer Sackgassen. Wie Willy Brandt in seinen »Erinnerungen« 1989 festgehalten hat: „Zur Summe meines Lebens gehört im Übrigen, dass es Ausweglosigkeit nicht gibt“ (Brandt 1989, S. 500).

Anmerkung

1) Deutschland, Moldau, Georgien, Russland, Kasachstan, Kirgistan und Polen.

Literatur

Brandt, W. (1989): Erinnerungen. Berlin: Propyläen.

Fresh Look on Eastern European Trends (FLEET) (2018): Islands of Cooperation. FES Perspective, Wien.

Zellner, W. (2016): Perspektiven einer kooperativen europäischen Ordnung und die OSZE. Russland-Analysen Nr. 314, S. 2-4.

Alexandra Dienes ist promovierte Politologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Regionalbüro für Zusammenarbeit und Frieden in Europa der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Aktuelle Chancen für Entspannung

Studienergebnisse der »Initiative für kooperative Sicherheit«

von Simon Weiß

Europa und der OSZE-Raum sind in einem angespannten Zustand. Auch in diesem Frühjahr 2021 ist eine „Schubumkehr im Denken und Handeln der politisch Verantwortlichen“ (Gabriel 2017) in Richtung Entspannungspolitik, effektivem Multilateralismus und einem Mehr an Vertrauen nicht in Sicht. Die diplomatischen Bemühungen auf Basis der Minsker Abkommen zur Beilegung des bewaffneten Konflikts im Donbass sind ins Stocken geraten. Parallel laufen in Westeuropa die Vorbereitungen zur großen Militärübungsserie »Defender Europe 21« an, an der etwa 30.000 Soldat*innen der NATO und assoziierter Staaten wie der Ukraine und Georgien teilnehmen.

Die Gegnerschaft zwischen dem kollektiven Westen und Russland verfestigt sich zunehmend. Im Jahre 2021 geht die Bezeichnung »neuer Ost-West-Konflikt« den meisten schon viel leichter von den Lippen. Die abschreckungspolitische Alternativlosigkeit, gepaart mit extensiver Nutzung des Sanktionsmechanismus auf beiden Seiten, machen die Suche selbst nach kleinsten »Inseln der Kooperation« zu einem schwierigen Unterfangen (vgl. Dienes in diesem Dossier).

Von stabiler und prosperitätsfördernder Sicherheit im OSZE-Raum kann angesichts dieser Entwicklungen keine Rede sein. Deshalb ist eine informierte und breitere Diskussion über die europäische Sicherheit jetzt und in den nächsten Jahren essentiell. Es braucht eine strategische Debatte darüber, ob die Europäer*innen und deren Institutionen eine kooperative Sicherheitsordnung auch weiterhin anstreben wollen und auch können. Denn bislang hat Europa lediglich kürzere Phasen und nur sporadisch in einigen Politikfeldern überhaupt kooperative Sicherheitspolitik in der Praxis erlebt. In vier Jahren wird das 50-jährige Jubiläum der KSZE-Schlussakte von Helsinki zu begehen sein. Damit dieser Anlass tatsächlich gefeiert werden kann, in einem sichereren europäischen Umfeld, sollte so schnell wie möglich ein sicherheits- und friedenspolitischer Prozess begonnen werden (vgl. Zellner in diesem Dossier).

Status Quo der Kooperativen Sicherheit

»Kooperative Sicherheit« heißt »Verhandlungsbereitschaft« und in weiterer Konsequenz »Interessenausgleich« – auch mit Autokratien. Wenn das ausgeblendet wird, stehen die Chancen auf eine Wiederherstellung selbst des suboptimalen Status quo von 2010 schlecht. Es ist also für alle Akteure wichtig, die Hauptmaxime der KSZE/OSZE und somit auch einer kooperativen Sicherheits- und Friedensordnung immer im Blick zu behalten: „kein Staat sollte seine Sicherheit auf Kosten der Sicherheit eines anderen Staates erhöhen“ (vgl. OSCE 2009, S. 1).

Sicher ist, dass ab den 1990er Jahren die europäische Sicherheitsarchitektur primär auf NATO-Strukturen und nicht im Rahmen der OSZE aufgebaut wurde (vgl. Varwick 2008, S. 107). Der Geringschätzung, die die OSZE als der Bannerträgerin kooperativer Sicherheit in Europa in den letzten Jahren erfahren hat, hatte man innerhalb der Organisation durch Beratungsformate, strukturierte Dialoge aber auch durch Kontakt mit anderen Regionalorganisationen gegenzusteuern versucht. Die prominentesten Beispiele hierfür waren die »Plattform für kooperative Sicherheit« (1999) und der Korfu-Prozess, der nach dem Fünf-Tage Krieg 2008 begonnen wurde (vgl. IFSH 2010). Diese Konsultationsgremien und Revitalisierungen kooperativer Sicherheit waren wichtig und richtig, nur konnten sie eben keine vereinigende und positive Agenda in der OSZE und keinen Interessenausgleich vor allem zwischen Russland und den NATO-Staaten erreichen. Der Rat für ständige Sicherheitskooperation der OSZE mutierte spätestens seit 2008 zu einem Format für gegenseitige Anschuldigungen.

Ein wichtiger Grund dafür war und ist die fehlende Bereitschaft zu einer mentalen »Schubumkehr« bei Entscheidungsträger*innen, um eine Alternative zur dominierenden Abschreckungspolitik zu wagen. Dafür braucht es Informationen, Konzeptionen und Motivationen für die Gesellschaft und Politik. In der »alten Détente« gab es, ausgehend von politisch-linken Kreisen, starken Antrieb für die Normalisierung des Verhältnisses zwischen der BRD und der DDR und davon ausgehend die Wiedervereinigung. Zusätzlich wollte man – als potentielles Schlachtfeld in einem dritten Weltkrieg – politisch-militärische Eskalationen verhindern. Daraus erwuchsen soziale Bewegungen (z.B. Abrüstungs- und Friedensgruppen), die ein völlig anderes Niveau an gesellschaftlicher Mobilisierung und politischem Einfluss hatten, als ihre Nachfolger heute.

Initiative für kooperative Sicherheit

Um diesem Mangel an Information und Mobilisierung entgegentreten zu können und den oben beschriebenen negativen Trend im OSZE-Raum umzukehren, wurde vom Regionalbüro für Zusammenarbeit und Frieden in Europa der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES ROCPE) in Kooperation mit dem slowakischen Think Tank »Globsec«, die »Initiative für kooperative Sicherheit« (im Englischen: Cooperative Security Initiative, kurz CSI) mit Unterstützung der OSZE ins Leben gerufen (vgl. Greminger 2021).1 Sie soll neue Ideen entwickeln, wie Multilateralismus und Kooperation in Europa durch die OSZE gestärkt werden können. Das langfristige Ziel der Initiative ist, einen Beitrag zu einem sichereren Europa zu leisten.

Seit Juni 2019 diskutierten daher 16 Expert*innen aus dem OSZE-Raum in mehreren Arbeitssitzungen über die Frage nach der Wiederbelebung kooperativer Sicherheit. Parallel zu konventionellen Expert*innenmeinungen und Empfehlungspapieren, so ein Ergebnis der Diskussionen, sollte dafür zunächst ein Fragebogen im Rahmen einer öffentlichen Kampagne an interessiertes Publikum gerichtet werden.

Dieser Fragebogen umfasste »19 Fragen für eine sicherere Zukunft« (vgl. Kemp und Krumm 2021). Er wurde an die offiziellen Vertreter*innen aller OSZE-Teilnehmerstaaten verschickt und auf einer eigens dafür eingerichteten Website der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 301 Personen nahmen an der Umfrage teil, die meisten davon kamen aus Deutschland, der Russischen Föderation, der Ukraine, den Vereinigten Staaten sowie aus Belarus und Serbien (vgl. Kemp und Krumm 2021, S. 42). Die Ergebnisse der Umfrage wurden anschließend publiziert und sind als Report erhältlich: »Die Wiederherstellung europäischer Sicherheit: Vom Verwalten der Beziehungen zur prinzipiengeleiteten Zusammenarbeit« (Kemp und Krumm 2021).

Drei zentrale Erkenntnisse aus dieser Studie und der Initiative CSI sollen hier hervorgehoben werden, um den Prozess der Wiederherstellung europäischer Sicherheit zu illustrieren. Erstens ergibt sich bei den Antworten zur Bedeutung gemeinsamer Werte, einschließlich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, als Grundlage für Zusammenarbeit ein gemischtes Bild. Während 58 % der Befragten der Voraussetzung gemeinsamer Werte eine hohe Bedeutung zumaßen, sprachen 41 % dem keine Bedeutung zu. Bei näherer Auswertung der Umfragedaten und Expert*innenantworten wird jedoch deutlich, dass es nach Ansicht der Befragten bis zu einem gewissen Grad oder in ausgewählten Bereichen (»Inseln der Kooperation«) eine zwischenstaatliche bzw. transnationale Kooperation auch ohne gemeinsame Werte geben kann. Das betrifft vor allem das Initiierungsmomentum von Zusammenarbeit, die sich von lockerer bis hin zur engen Form entwickeln kann. Das korrespondiert nicht zufällig mit der historischen Hauptreferenz, nämlich der vertrauensaufbauenden KSZE-Diplomatie, die von entspannungspolitischen Aktivitäten begleitet war und ebenfalls Rückschläge (Repressionen gegen Dissident*innen in Staaten der Warschauer Vertragsorganisation, Intervention der UdSSR in Afghanistan n.v.m.) in ihrem Institutionalisierungsprozess bis zur »Charta von Paris« überwinden musste.

»Initiative für kooperative Sicherheit« (CSI)

FES Wien und Globsec

Auf Initiative des FES-Büros in Wien, des ThinkTanks »Globsec« und der OSZE wurde 2019 die Initiative für kooperative Sicherheit ins Leben gerufen. Sie setzt sich zusammen aus Expert*innen aller Regionen der OSZE, die neue Impulse für Gemeinsame Sicherheit setzen wollen.

Der Initiative liegt die Analyse zugrunde, dass der derzeitige Rahmen Gemeinsamer Sicherheitspolitik nicht (mehr) funktioniere und neuer Anstöße bedürfe. Gerade in Zeiten, in denen Vertrauen rasant schwinde, die Narrative wieder stärker auseinander drifteten und der Status Quo immer weniger stabil werde, sei es an der Zeit, neue Vorschläge zu unterbreiten.

CSI hat in einem ersten Schritt eine Umfrage in der Öffentlichkeit und unter Expert*innen der Mitgliedstaaten der OSZE durchgeführt, die Kampagne »19 Questions for a Safer Future« (vgl. Weiß in diesem Dossier).

Mehr Informationen zur Initiative: www.cooperative-security-initiative.org.

Statt eines Wertedogmatismus sollten in einer dauerhaften, strategisch-ausgerichteten Interaktion zwischen Autokratien und Demokratien also gemeinsame Regeln und Prinzipien entwickelt werden. Ein gemeinsames Sicherheitsinteresse ist dabei die notwendige Bedingung für diesen Prozess. „Dies ist ein entscheidendes Merkmal der prinzipiengeleiteten Zusammenarbeit. Dabei werden keine Business Deals gemacht, bei denen eine oder beide Parteien auf Kosten des Völkerrechts, bestehender Prinzipien und Verpflichtungen oder sogar der Souveränität anderer Länder begünstigt werden. Eine prinzipiengeleitete Zusammenarbeit ist vielmehr in gemeinsam vereinbarten Prinzipien wie jenen der UN-Charta und der Schlussakte von Helsinki verankert, welche als unabdingbare Voraussetzung für kooperative Sicherheit angesehen werden müssen“ (Kemp und Krumm 2021, S. 32).

Zweitens wurde in der Umfrage nach der Vision der Befragten für die europäische Sicherheit in den nächsten fünf bis zehn Jahren gefragt. Die Kodierung der umfangreichen Antworten ergibt vier sicherheitspolitische Optionen: Stabilität (32 % der Antworten), Stagnation (25 %), Kooperation (22 %), Schlachtfeld (14 %). Diese Verteilung kann mit dem Blick auf die Zukunftsaussichten europäischer Sicherheit ernüchternd wirken, aber so lässt sich die aktuelle Lage und der sicherheitspolitische Diskurs derzeit ersehen. Kooperative Sicherheit stellt lediglich einen Weg dar, wie Sicherheit im OSZE-Raum oder global organisiert werden kann. Aus CSI-Sicht ist es der wünschenswerteste und nachhaltigste Weg, um den vielfältigen Herausforderungen und Gefährdungen (Klimawandel, Pandemie, Terrorismus, Cyberkriminalität n.v.m.) in der heutigen Zeit gemeinsam zu begegnen. Es scheint allerdings ein durchaus weiter Weg zu sein, wenn nur knapp ein Viertel der Befragten Kooperation ernsthaft im Blick hat.

Drittens sprechen sich die Autor*innen des Reports dafür aus, kurzfristig zu deeskalieren, die schlechten Beziehungen zu managen und mittelfristig durch prinzipiengeleitete Zusammenarbeit wieder an einer gemeinsamen europäischen Sicherheitsarchitektur zu bauen. Bei Deeskalation geht es vorrangig darum, bestehende Verträge zu erhalten, militärische Zwischenfälle durch Entflechtung und funktionierende Kontakte zwischen Militärs zu verhindern und insgesamt im Rahmen der OSZE aber auch nationaler Parlamente für die friedliche Beilegung »eingefrorener Konflikte« (»protracted conflicts«) zu werben. Die Autor*innen betonen dabei, dass dies jetzt und nicht nach einem möglichen neuen großen Krieg zu geschehen habe, denn es stünde nicht weniger als der Frieden in Europa auf dem Spiel. Für diese Deeskalation und die eingangs erwähnte Schubumkehr braucht es nach dem Dafürhalten der Expert*innen die Mitwirkung unterschiedlicher sozialer Gruppen (u.a. Politiker*innen, Studierende, Gewerkschaftsmitglieder, die Privatwirtschaft) und insbesondere jüngerer (friedenspolitisch engagierter) Menschen im OSZE-Raum. Dafür engagiert sich FES ROCPE auch über CSI hinaus im Rahmen anderer Aktivitäten (beispielsweise im Projekt »Perspectives2030«) eng mit der OSZE, um junge Aktivist*innen in die Zukunftsgestaltung kooperativer Sicherheit zu integrieren.

Daher ist der Vernetzungspfeiler innerhalb der Initiative für kooperative Sicherheit auch so wichtig und wird über die Publikation und Diskussion des hier kurz vorgestellten Berichts hinaus bestehen bleiben. Die Revitalisierung der OSZE und die Popularisierung kooperativer Sicherheit werden über die klassischen Instrumente der Politikberatung auch in den nächsten Jahren mit einer öffentlichen Kampagne begleitet werden müssen. Nur indem Entspannung und kooperative Sicherheit auch aktiv sichtbar gemacht werden, können sie ihren Stellenwert als erstrebenswerte Politikideale wieder erlangen.

Der zeitliche Zielhorizont dafür ist 2025, der Anlass sind die Feierlichkeiten zu »50 Jahre Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte«. Der Erfolg der Kampagnen wird sich an einem Zuwachs an sicherheitspolitischer Entspannung messen lassen müssen. Ob dieser eintritt, wird von uns allen abhängen.

Anmerkung

1) Nähere Informationen zur Initiative und zur Publikation: cooperative-security-initiative.org.

Literatur

Gabriel, S. (2017): Rede von Außenminister Sigmar Gabriel zur Eröffnung der Konferenz: Making Conventional Arms Control Fit for the 21st Century. Redemanuskript. Auswärtiges Amt.

Greminger, T. (2021): Making the OSCE more effective: Practical recommendations from a former secretary general. In: OSCE Insights 2021. Baden-Baden: Nomos.

Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg / IFSH(Hrsg.) (2010): OSZE-Jahrbuch 2009. Baden-Baden: Nomos.

Kemp, W.; Krumm, R. (Hrsg.) (2021): Die Wiederherstellung europäischer Sicherheit. Vom Verwalten der Beziehungen zur prinzipiengeleiteten Zusammenarbeit. CSI Report.

OSCE Secretariat, Conflict Prevention Centre (Hrsg.) (2009): The OSCE concept of comprehensive and co-operative security.

Varwick, Johannes (2008): Die NATO. Vom Verteidigungsbündnis zur Weltpolizei? München: Beck (Beck‘sche Reihe, 1831).

Simon Weiß ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei FES ROCPE und beschäftigt sich mit sicherheits- und verteidigungspolitischen Aspekten in der Region und mit Fragen der Rüstungskontrolle in Europa.

Vertrauen ist gut, Rüstungskontrolle ist besser

Deutschlands Rolle in der internationalen nuklearen Abrüstungsarchitektur

von Maren Vieluf

Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, insbesondere von Atomwaffen, befinden sich in einer anhaltenden Krise.1 Nordkorea als jüngste Atommacht baut sein Atomwaffenarsenal aus und testet regelmäßig nuklearfähige ballistische Raketen trotz Sanktionen und intensiver Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um eine diplomatische Lösung. Der Iran2 überschreitet mit der internationalen Gemeinschaft vereinbarte Grenzen bezüglich der Anreicherung von Uran und die verbliebenen Teilnehmer des Iran-Abkommens von 2015 (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPoA) bemühen sich händeringend um den Erhalt des Abkommens und die Rückkehr der USA.

Nach der ergebnislosen Überprüfungskonferenz des nuklearen »Nichtverbreitungsvertrags« (NVV) von 2015 bietet die kommende zehnte Überprüfungskonferenz die Gelegenheit, das Regime zu stärken und fortzuentwickeln. Gleichzeitig mehrt sich die globale Unzufriedenheit infolge der Nichterfüllung der vereinbarten Abrüstungsbemühungen seitens der Atomwaffenstaaten. Ausdruck dieser Unzufriedenheit ist der im Januar 2021 in Kraft getretene »Atomwaffenverbotsvertrag« (AVV), dessen Mitglieder ein absolutes Verbot und die Ächtung dieser Waffenkategorie durchsetzen wollen und dabei auf die Beteiligung der Atomwaffenstaaten und der NATO-Mitgliedstaaten einschließlich Deutschlands zunächst verzichteten. Das Ende des bilateralen »Vertrags über landgestützte Mittelstreckensysteme« (Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, INF) sowie der Austritt der USA aus dem »Vertrag über den Offenen Himmel«3 sind deutliche Anzeichen von Vertrauensverlust und der Abwendung von kooperativer Rüstungskontrollpolitik und Abrüstungsbemühungen.

Mit dem »Zwei-plus-Vier-Vertrag« von 19904 verzichtete das wiedervereinigte Deutschland gänzlich auf Herstellung und Besitz von Massenvernichtungswaffen. Allerdings bleiben im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO amerikanische Atomwaffen in Westdeutschland (und in Belgien, den Niederlanden, Italien und der Türkei) stationiert.

Deutschland setzt sich in multilateralen Gremien in Europa und weltweit für die Einhaltung, Stärkung und Weiterentwicklung bestehender Verpflichtungen und Regelwerke ein, ist Vertragsstaat in zahlreichen Rüstungskontroll-, Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträgen und ist in vielfältigen Initiativen aktiv und hat diese teilweise mitinitiiert. Ebenso beteiligt sich Deutschland aktiv an Verhandlungen für neue Rüstungskontrollverträge, allen voran im Rahmen der Vereinten Nationen (VN). An multilateralen Initiativen mangelt es nicht, allerdings an konkreten Ergebnissen. Deutschland kann hier eine wichtige Rolle spielen, nicht nur wie bisher meist als Vermittler, sondern zukünftig auch in einer (geteilten) Führungsrolle.

Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur auf dem Prüfstand

Abrüstung bedeutet die Reduzierung bis hin zur Abschaffung von militärischen Mitteln zum Zwecke der Konfliktverhinderung. Rüstungskontrolle, also Dialog, Vereinbarungen und Maßnahmen zur Begrenzung von Rüstungsgütern, dient vor allem der Risiko- und Schadensminimierung und damit der Stabilität. Vereinbarungen über die Nichtverbreitung regulieren und kontrollieren die Weitergabe von Waffensystemen und Technologien. Allen gemein ist die Förderung von Transparenz und Vertrauen und haben mit der Entwicklung und dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen eine neue Dringlichkeit erhalten.

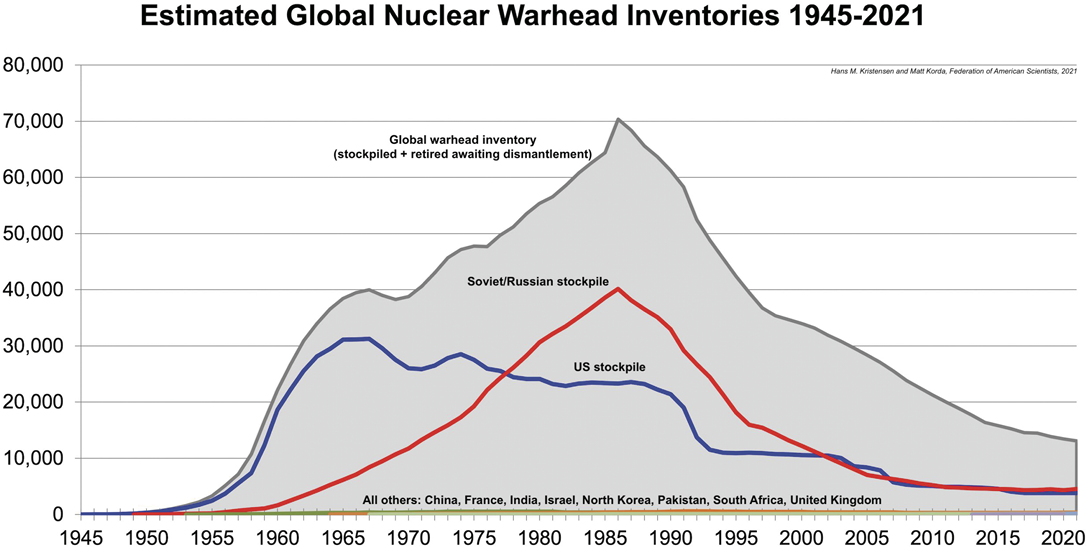

Die wohl größte Herausforderung im Bereich Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung stellen Atomwaffen dar. Weltweit gibt es ungefähr 13.100 Atomwaffen5. Die USA und Russland besitzen zusammen ca. 90 Prozent dieser Waffen. Sogenannte offiziell anerkannte, das heißt im »Nichtverbreitungsvertrag« von 1970 festgehaltene Atommächte sind darüber hinaus China, Frankreich und das Vereinigte Königreich. De-facto-Atommächte sind zudem Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea, die außerhalb des Vertragsregimes eigene Atomarsenale aufgebaut haben.

Zu Hochzeiten des Kalten Krieges gab es weltweit ca. 70.000 Atomwaffen (vgl. Abb. 1). Seitdem haben insbesondere die beiden größten Atommächte, die USA und Russland, stetig abgerüstet. Das Tempo der Abrüstung nimmt jedoch ab, zugleich modernisieren die USA und Russland (wie auch andere Atomwaffenstaaten) ihre Arsenale und entwickeln größtenteils neue nuklearfähige Waffensysteme. Das wichtigste Vertragswerk ist hier der NVV von 1970, dessen drei Pfeiler »Nichtverbreitung«, »Abrüstung« und »Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie« sich politisch ergänzen. Der NVV hat derzeit 191 Vertragsstaaten. Das Abkommen unterscheidet Atomwaffen- und Nicht-Atomwaffenstaaten und legt unterschiedliche Verpflichtungen für diese Gruppen fest. Nicht-Atomwaffenstaaten wie Deutschland dürfen keine Atomwaffen herstellen oder sich beschaffen. Die Atomwaffenstaaten dürfen solche Waffen nicht weitergeben und müssen abrüsten. Sie haben zudem politisch verbindliche Versprechen gegeben, die Bedeutung von Atomwaffen für ihre Verteidigung zu reduzieren. Die Nicht-Atomwaffenstaaten müssen ihre zivilen Atomprogramme unter die Kontrolle der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) stellen. Die Proliferationskrisen in Nordkorea, das 2003 seinen Austritt aus dem NVV bekanntgab, und Iran machen deutlich, dass auch Nichtverbreitung weiterhin ganz oben auf die Tagesordnung gehört.

Abb. 1: Die Entwicklung der weltweiten Atomwaffenarsenale zwischen 1945 und 2021 (Kristensen und Korda, FAS, 2021)

Die nukleare Rüstungskontrollarchitektur beruht auf bilateralen Abkommen zwischen den USA und der Sowjetunion bzw. Russland. Zahlreiche Verhandlungsschritte seit den 1960er Jahren umfassten die »Strategic Arms Limitations Talks« (SALT) von 1972/73. Die USA haben den damals parallel abgeschlossenen »Vertrag über die Begrenzung von antiballistischen Raketenabwehrsystemen« (Anti-Ballistic Missile Treaty, ABM) 2002 gekündigt. Trotz intensiver Bemühungen Deutschlands und weiterer Partner um den Erhalt, kündigten 2019 die USA den INF-Vertrag von 1987. Übrig geblieben ist lediglich das »New START-Abkommen« von 2010, welches der amerikanische Präsident Joseph Biden und der russische Präsident Wladimir Putin im Januar 2021 in letzter Sekunde um fünf Jahre bis 2026 verlängerten.

Innerhalb der VN sind der »Ausschuss für Abrüstung und Internationale Sicherheit« (Erster Ausschuss) der Generalversammlung und die »Genfer Abrüstungskonferenz« (Conference on Disarmament, CD) zentrale Gremien. Der Erste Ausschuss bringt jährlich ca. 50 Resolutionsvorschläge auf Basis der Arbeit der CD und Initiativen der Mitgliedstaaten in die VN-Generalversammlung ein. Die Abrüstungskonferenz befasst sich als ständiges Forum mit multilateralen Abrüstungsfragen. Diskutiert werden unter anderem ein »Verbot der Produktion von waffenfähigem Spaltmaterial« (Fissile Material Cut-off Treaty FMCT), die Verhinderung eines Wettrüstens im Weltall sowie negative Sicherheitsgarantien, also eine rechtsverbindliche Verpflichtung der Nuklearwaffenstaaten, keine Atomwaffen gegen Nicht-Besitzerstaaten einzusetzen und einen solchen Einsatz auch nicht anzudrohen.

Den 65 CD-Mitgliedstaaten gelingt es allerdings nicht, zu diesen Themen auch Verhandlungen aufzunehmen. Auch in der Umsetzung der verhandelten Ergebnisse ist die CD nicht besonders erfolgreich: beispielsweise fehlen beim »Atomwaffenteststopp-Vertrag« (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT) von 1996 immer noch acht der für ein Inkrafttreten notwendigen Staaten.

Fehlende Initiative(n)?

Deutschland ist in zahlreichen multilateralen Initiativen aktiv, die sich der Rüstungskontrolle, Nichtverbreitung und Abrüstung vor allem von Atomwaffen verschrieben haben. Im Rahmen der deutschen Mitgliedschaft im VN-Sicherheitsrat stand nach Jahren erstmals wieder nukleare Abrüstung auf der Tagesordnung, wenn auch ohne nennenswerte Ergebnisse.