https://wissenschaft-und-frieden.de/wp-content/uploads/2025/02/WF_Flyer_VA-Klausur-2025_Kreowski_Gefaehrdung-Menschheit_1-e1740398032625.jpg

815

1566

Redaktion W&F

/wp-content/uploads/2021/06/WuF-Logo-web.svg

Redaktion W&F2025-02-23 17:56:522025-02-24 12:54:50W&F veranstaltete: Die Gefährdung der Menschheit – Eine utopische Betrachtung – 15.02.25 – New Yorck, Bethanien

https://wissenschaft-und-frieden.de/wp-content/uploads/2025/02/WF_Flyer_VA-Klausur-2025_Kreowski_Gefaehrdung-Menschheit_1-e1740398032625.jpg

815

1566

Redaktion W&F

/wp-content/uploads/2021/06/WuF-Logo-web.svg

Redaktion W&F2025-02-23 17:56:522025-02-24 12:54:50W&F veranstaltete: Die Gefährdung der Menschheit – Eine utopische Betrachtung – 15.02.25 – New Yorck, BethanienKriege, Polarisierung und Katastrophen: Die 20er Jahre dieses Jahrhunderts sind eine Zeit multipler Krisen. Lässt auch Sie die globale Situation derzeit an die Grenzen Ihrer Zuversicht stoßen? In dieser neuen Ausgabe wendet sich W&F der Frage zu, warum und wie in Zeiten wie diesen weitergekämpft werden kann und muss.

Auf der Suche nach konkreten Handlungsmöglichkeiten wider das Resignieren diskutieren die Beiträge der Ausgabe 2/25 Konzepte wie »Resilienz« und »Widerstand«, »Hoffnung« und »strategischen Optimismus« und schaffen so eine Basis »zum Weitermachen«. Sie stellen aber auch Beispiele aus der Praxis vor, die der Feindlichkeitsspirale mit Solidarität trotzen und argumentieren, warum gerade jetzt Errungenschaften wie Völkerrecht und Abrüstung gemeinsam gestärkt werden müssen.

Mit Beiträgen von Kerstin Schlögl-Flierl und Tim Zeelen, Werner Wintersteiner, Emma Brahm et al, Juliane Hauschulz und weiteren.

Kriege, Polarisierung und Katastrophen: Die 20er Jahre dieses Jahrhunderts sind eine Zeit multipler Krisen. Lässt auch Sie die globale Situation derzeit an die Grenzen Ihrer Zuversicht stoßen? In dieser neuen Ausgabe wendet sich W&F der Frage zu, warum und wie in Zeiten wie diesen weitergekämpft werden kann und muss.

Auf der Suche nach konkreten Handlungsmöglichkeiten wider das Resignieren diskutieren die Beiträge der Ausgabe 2/25 Konzepte wie »Resilienz« und »Widerstand«, »Hoffnung« und »strategischen Optimismus« und schaffen so eine Basis »zum Weitermachen«. Sie stellen aber auch Beispiele aus der Praxis vor, die der Feindlichkeitsspirale mit Solidarität trotzen und argumentieren, warum gerade jetzt Errungenschaften wie Völkerrecht und Abrüstung gemeinsam gestärkt werden müssen.

Mit Beiträgen von Kerstin Schlögl-Flierl und Tim Zeelen, Werner Wintersteiner, Emma Brahm et al, Juliane Hauschulz und weiteren.

Die täglichen Krisennachrichten können, so scheint es, zwei unterschiedliche Reflexe hervorrufen, oft in ein und derselben Person: Manische Vertiefung in die Abgründe der Welt auf der einen, Realitätsverweigerung auf der anderen Seite. Doch wo bleibt da die Hoffnung, die wir für die Arbeit an einer Veränderung der Verhältnisse so dringend brauchen? Wer sich einer krisenhaften Wirklichkeit stellt, ohne in resignierendes Nichtdenken zu verfallen, wird im Dunkel der Gegenwart immer wieder auch ein Aufscheinen des Anderen, Besseren finden,

schreibt Stephan Hebel

von Stephan Hebel

Um diesen Widerstand zu mobilisieren, brauchen wir zweierlei: sowohl kaltblütige Analyse wie zugleich leidenschaftliches Handeln – und dazu noch einen Schuss Utopie. Viele sehen nur einzelne Aspekte, oder wollen nicht mehr sehen. Wir können aber auf den globalen Blick nicht verzichten. Wir dürfen uns nicht einspinnen in unsere eigene Situation in Europa, die uns am schlimmsten erscheint, obwohl sie es objektiv nicht ist. Wir sollten vielmehr erkennen, dass unser Pessimismus aus einem gerüttelt Maß eurozentrischer Wehleidigkeit besteht. Wann werden wir von der Resilienz derer lernen, die das, was wir ein normales Leben nennen, gar nicht kennen, und die dennoch nie aufgegeben haben?

von Werner Wintersteiner

Werner Wintersteiner

Friedenssicherung beginnt in den Köpfen der Menschen und verlangt nach reflektierter Kriegsskepsis, Friedensphantasie und pazifistischem Denken. Ein solcher »reflektierter Pazifismus« zielt auf Kriegsprävention und insistiert darauf, dass Kriege nie alternativlos sind. Die nachfolgenden Ausführungen erläutern den Hintergrund dieser Option und zeigen auf, wie eine korrespondierende Friedensbildung angelegt werden kann, welchen Grundmaximen sie folgt und welche methodischen Zugänge mit ihr verknüpft sind,

schreibt Heinz Klippert

Heinz Klippert

Deutsche Rüstungsexporte boomen – aber so ganz genau ist oft nicht klar, was und warum von welchem Unternehmen wohin exportiert wird. Es wird vielmehr oft eine erstaunlich faktenfreie Diskussion im öffentlichen Raum geführt, weshalb »deutsche Tabus« fallen müssten. Der Atlas setzt dem Fakten entgegen!

Die regelbasierte multilaterale Weltordnung erodiert, manche halten ihr endgültiges Ende bereits für gekommen. Und tatsächlich zielt die ultranationalistische Politik der gegenwärtig Machthabenden in Washington, Moskau oder anderswo darauf, die bisher deklarierten Normative der Weltpolitik auszuhebeln und durch neue Verhaltensformen wie Erpressung, Deal-Making und territoriale Expansion zu ersetzen.

Die Autor*innen des Dossiers widersprechen dieser autoritären Entwicklung energisch.

Globale Kooperation und die Stärkung multilateraler Institutionen wie der UN sei existentiell notwendig, wenn die Menschheit die neuen globalen Herausforderungen meistern will – den Klimawandel, die Eindämmung gewaltförmigen Konflikte, und die Durchsetzung der in der UN-Generalversammlung beschlossenen Nachhaltigkeitsziele – so ihre These. Wie kann die UNO gestärkt, wie Rüstungskontrolle und Abrüstung wiederbelebt, und wie zivilgesellschaftliche Netzwerke mehr ins Spiel gebracht werden? Die kritische Auseinandersetzung mit den Vorstellungen einer multipolaren Weltordnung darf dabei nicht fehlen.

Die regelbasierte multilaterale Weltordnung erodiert, manche halten ihr endgültiges Ende bereits für gekommen. Und tatsächlich zielt die ultranationalistische Politik der gegenwärtig Machthabenden in Washington, Moskau oder anderswo darauf, die bisher deklarierten Normative der Weltpolitik auszuhebeln und durch neue Verhaltensformen wie Erpressung, Deal-Making und territoriale Expansion zu ersetzen.

Die Autor*innen des Dossiers widersprechen dieser autoritären Entwicklung energisch. Globale Kooperation und die Stärkung multilateraler Institutionen wie der UN sei existentiell notwendig, wenn die Menschheit die neuen globalen Herausforderungen meistern will – den Klimawandel, die Eindämmung gewaltförmigen Konflikte, und die Durchsetzung der in der UN-Generalversammlung beschlossenen Nachhaltigkeitsziele – so ihre These. Wie kann die UNO gestärkt, wie Rüstungskontrolle und Abrüstung wiederbelebt, und wie zivilgesellschaftliche Netzwerke mehr ins Spiel gebracht werden? Die kritische Auseinandersetzung mit den Vorstellungen einer multipolaren Weltordnung darf dabei nicht fehlen.

Über W&F

Wissenschaft & Frieden ist die führende interdisziplinäre Wissenschaftszeitschrift für Friedensforschung, Friedenspolitik und Friedensbewegung. W&F erscheint seit 1983 und publiziert zu friedenspolitischen, militär-strategischen und rüstungstechnischen Fragen, untersucht Gewaltursachen und -verhältnisse und thematisiert Wege und Möglichkeiten zur zivilen Konfliktlösung, zur Wahrung der Menschenrechte und zur Zukunftssicherung.

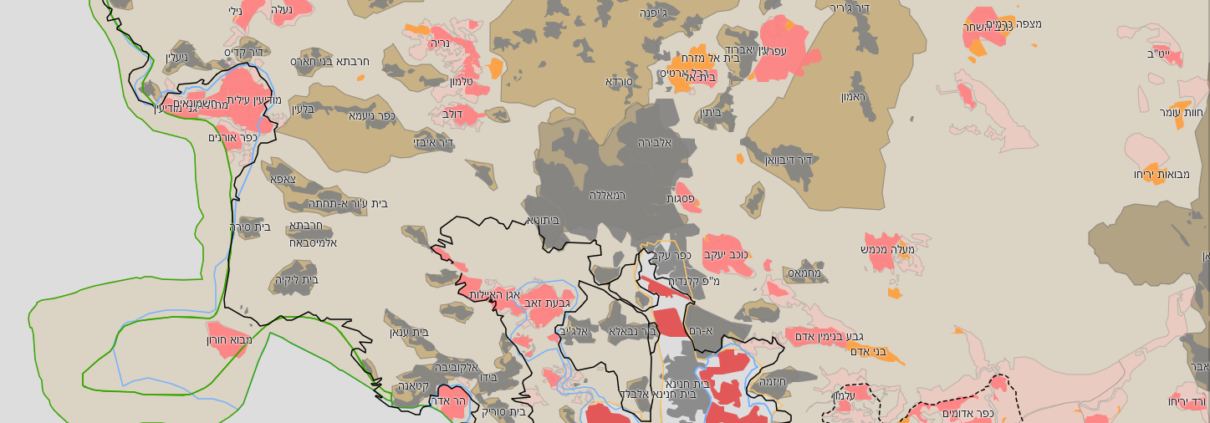

Gush Shalom

Gush Shalom Credit: wallpapersden.com; unter Verwendung von Bildmaterial von Universal Studios

Credit: wallpapersden.com; unter Verwendung von Bildmaterial von Universal Studios Marut Vanyan

Marut Vanyan