W&F 1998/1

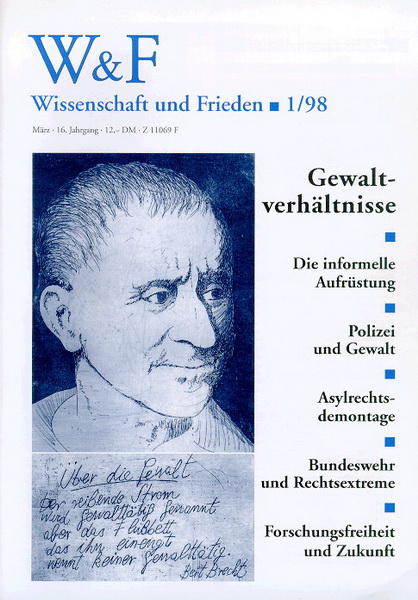

Gewaltverhältnisse

Editorial

Bonner Notizen

Gewaltverhältnisse

Arbeitslosigkeit als Beispiel des Wirkens struktureller Gewalt

(Über-) Lebensbedingungen palästinensischer Flüchtlinge im Libanon

Bundeswehr

Rechtsextremistische Skandale in der Bundeswehr – wohin driften die Streitkräfte? Interview mit Wolfgang Vogt

Verteidigungsausschuß tagt als Untersuchungsausschuß / Bundestagsanfragen SPD und Bündnis 90/Die Grünen